4 0 0 0 OA 膝前十字靭帯再建術後の全荷重開始時期の違いによる術後成績の検討

- 著者

- 中村 尚世 石川 大樹 大野 拓也 堀之内 達郎 前田 慎太郎 谷川 直昭 清水 珠緒 福原 大祐 中山 博喜 江崎 晃司 齋藤 暢 平田 裕也 内田 陽介 鈴木 晴奈 佐藤 翔平

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.48101334, 2013 (Released:2013-06-20)

【はじめに、目的】膝前十字靭帯(ACL)再建術後に荷重制限を設けている施設が多い.しかし,全荷重開始時期に関しては各施設で異なり,未だ統一した見解はない.我々は術後4週にて全荷重を開始し術後リハビリテーション(リハ)を慎重に行うことで良好な術後成績を得たことを報告(2005年本学会)した.さらに,術後3週にて全荷重を開始するも変わらず良好な術後成績を得られたことを報告(2007年本学会)した.そこで今回,更に全荷重開始時期を1週早め,術後3週群と2週群で術後成績を比較検討したため,以下に報告する.【方法】2002年12月~2011年6月までに膝屈筋腱を使用した解剖学的2ルートACL再建術を行った596例のうち,同一術者にてACL再建術のみが施行され,12ヶ月以上経過観察が可能で,再鏡視し得た110例を対象とした.半月板縫合術を同時に施行した例,50歳以上の例,後十字靭帯損傷合併例,ACL再断裂例は除外した.2004年1月より3週で許可した68例(男性45例,女性23例,31.3±8.4歳:3週群)と,2008年4月より術後全荷重を2週で許可した42例(男性24例,女性18例,31.0±7.9歳:2週群)で術後成績を比較検討した.但し,術後リハプログラムでは全荷重開始時期以外はほぼ同一とした.検討項目は,術後6,12ヶ月での膝伸筋の患健比(60°/s),受傷前と術後12ヶ月時のTegner activity score,術後12ヶ月時の膝前方制動性の患健側差,再鏡視時の移植腱の状態,入院期間とした.なお,膝伸筋力は等速性筋力測定器Ariel,膝前方制動性はKT-2000を用いて測定した.再鏡視時の移植腱の状態については,移植腱の太さ,緊張,滑膜被覆の3項目を総合し,Excellent,Good,Fair,Poorの4段階で評価した.統計処理に関しては,術後6,12ヶ月での膝伸筋の患健比(60°/s)と,Tegner activity scoreは,それぞれ反復測定による二元配置分散分析,χ²検定を用いた.また,術後12ヶ月時のKT-2000患健側差 ,再鏡視時の移植腱の状態,入院期間はMann-WhitneyのU検定を用いた.統計学的検討にはSPSS Statistics 17.0Jを使用し,有意水準は危険率5%未満とした.【倫理的配慮、説明と同意】本研究の個人情報の取り扱いは当院の個人情報保護規定に則り実施した.【結果】術後6,12ヶ月での膝伸筋の患健比はそれぞれ2週群67.3±2.9%,82.9±2.6%,3週群70.2±2.2%,83.0±2.1%であり,筋力回復の変化量に有意差はなかった.受傷前と術後12ヶ月時のTegner activity scoreの平均値は,それぞれ2週群は6.26が6.26,3週群は5.91が5.88であり,両群にともに有意差はなかった.術後12ヶ月時のKT-2000患健側差は2週群0.13±0.7mm,3週群0.07±0.6mmであり有意差はなかった.再鏡視時の移植腱の状態は2週群はExcellent 31例(73.8%),Good 9例(21.4%),Fair 2例(4.8%),3週群は Excellent 41例(60.3%),Good 27例(39.7%)であり,有意差はなかった.入院期間は2週群22.4±5.6日,3週群25.7±3.2日であり,2週群で有意に短かった(p<0.05).【考察】矢状面断において脛骨は水平面に対し10°程度後方傾斜しているため,膝関節荷重時に脛骨は大腿骨に対し前方剪断力として働き,移植腱へのストレスが増大するとの報告が散見される.しかし,全荷重開始時期は各施設で異なり,可及的早期から5週程度で行なわれており,統一された見解はない.そこで当院では術後の全荷重開始時期を術後4週から開始し,3週,2週へと変更させ術後成績を比較検討してきた.全荷重開始時期を早めたことで術後早期の活動性が上がるため,膝伸筋の筋力回復とTegner activity scoreにおいては2群間に差があると仮定したが,本研究では有意差はなかった.KT-2000患健側差と再鏡視時の移植腱の状態においては2群間に差がなかったことから,術後2週で全荷重を開始しても膝関節の不安定性の増大や移植腱への悪影響がないことが分かった.また,入院期間に関しては2週群の方が有意に短かった.以上より,術後2週での全荷重開始が許容されることが示された.【理学療法学研究としての意義】ACL再建術に関する臨床研究の報告は多数存在するが,全荷重開始時期の違いによる比較検討されたものは少ない.ACL再建術後の全荷重開始時期を3週と2週で比較検討した結果,少なくとも膝関節の不安定性の増大や移植腱への悪影響がないことが分かった.また,入院期間は有意に短縮できることが分かったことからも本研究は有意義だったと思われる.

4 0 0 0 OA 口腔機能低下症の検査で起こりがちなミスとその対策

- 著者

- 佐藤 裕二 古屋 純一 畑中 幸子 内田 淑喜 大澤 淡紅子 七田 俊晴

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.263-268, 2021-12-31 (Released:2022-01-28)

- 参考文献数

- 11

口腔機能低下症の診断のためには,口腔機能に関する7項目の検査を行う必要があるが,検査の内容が多彩であるためミスが生じやすい。そこで,口腔機能低下症の検査において起こしやすいミスと対策の例について報告する。 口腔衛生状態不良は舌苔付着度を評価するが,評価エリアに舌側縁は含めないことに注意が必要である。口腔乾燥は口腔粘膜湿潤度を評価するが,口腔水分計の先端にゆとりをもたせた状態でカバーを装着すること,また舌の位置を工夫して安定させることが重要である。咬合力低下はデンタルプレスケールを用いるが,フィルムの種類による3種の基準値の理解とフィルムの乾燥に留意する。舌口唇機能低下はオーラルディアドコキネシスによって評価するが,高齢者が理解しにくいため,自動計測器に音節を記したラベルの貼付が有効である。また,感染防止にも配慮した計測方法を用いたい。低舌圧は舌圧測定器により評価するが,プローブの傾きとバルーンの向きに注意が必要である。咀嚼機能はグルコース溶出法によって評価するため,素早い測定操作と患者への説明が欠かせない。また,嚥下機能は主観的評価であり,回答方法に関する事前の説明が重要である。 このように,口腔機能低下症の検査については起こりがちなミスがあるため,臨床上の工夫を行うことで,少しでも検査の信頼性の向上につなげることが重要である。

4 0 0 0 OA 青森県十三湖に流入する今泉川から得られた北限記録となるヒヌマヨコエビJesogammarus (Jesogammarus) hinumensis(軟甲綱:端脚目:キタヨコエビ科)

- 著者

- 山川 宇宙 内田 大貴 小玉 将史

- 出版者

- 日本ベントス学会

- 雑誌

- 日本ベントス学会誌 (ISSN:1345112X)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, pp.13-16, 2021-12-25 (Released:2022-02-11)

- 参考文献数

- 10

The anisogammarid amphipod Jesogammarus(Jesogammarus)hinumensis Morino, 1993 has been reported from south of Iwate Prefecture in Japan and Jeju Island in Korea. In this study, one male and one female of J.(J.)hinumensis were collected from the Imaizumi River flowing into the Lake Jusan, in the Tsugaru Peninsula of Aomori Prefecture in northern Honshu, Japan. This is the first record of J.(J.)hinumensis from the prefecture, representing the northernmost record. At the site, J.(J.)hinumensis was found under fallen leaves deposited at the roots of Phragmites australis

4 0 0 0 OA 音環境を再現するバーチャル散歩システムによる「ことばの観光地マップ」の作成

- 著者

- 松本 浩子 内田 敬 楊川 優太

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.6, pp.I_491-I_500, 2020 (Released:2020-04-08)

- 参考文献数

- 6

視覚障碍者の街歩き支援として「ことばの地図」を用いた音声ARアプリの実用化研究を進めてきた.しかし,歩行時は危険との隣り合わせで,初めて訪れる街で安全に使用し,正しく情報を理解することは困難である.そこで屋内で,音声ARアプリと実都市の臨場感を再現した環境音を用いたバーチャル散歩システムによる予習環境を試行している.将来的には,バーチャル散歩システムを改善し,晴眼者がガイドマップや Google「ストリート・ビュー」などで享受している疑似旅行・外出体験と同様の経験機会を,視覚障碍者に対して聴覚情報として提供する「ことばの観光地マップ」の作成を目指す. 本論文では,まずことばの観光地マップについて概説する.次に,実験計画・内容を示し,実験結果をまとめ,今後の展開を示す.

4 0 0 0 OA 子どもの貧困と学力格差 ─貧困は超えられるか?

- 著者

- 内田 伸子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.10, pp.10_24-10_28, 2017-10-01 (Released:2018-02-10)

- 参考文献数

- 3

研究期間の2年目にあたる今年度は、所定の役割分担に基づいて研究代表者・分担者・連携研究者間で相互調整および個別の研究を進めた。全体を制度分析・人権規範・経営規範・環境規範・データ分析の5グループに分け、大賀が制度分析、松井・大井・吾郷が人権規範、内田・上田が経営規範、佐古田・清野・渡邉が環境規範、中藤がデータ分析を担当した。研究メンバー間での勉強会を5回(6月・9月・12月・2月・3月)、外部の研究者を招聘しての公開研究会を2回(10月・2月)行った。勉強会では大賀・内田・佐古田・渡邉・松井・上田・中藤がそれぞれ研究報告を行った。公開研究会では石井梨紗子准教授(神奈川大学)、畠田公明教授(福岡大学)を招聘し、また連携研究者の吾郷も研究報告を行った。勉強会、公開研究会では、研究分担者・連携研究者とともに報告内容を討議した。「企業の社会的責任」・国連グローバル・コンパクトの研究動向への理解を深める上で非常に有意義な機会となった。来年度以降は個別の研究を進めるとともに、研究成果の発信と各グループの研究成果の比較を行っていく予定である。

4 0 0 0 OA 河川生活期のニホンウナギにおける浮き石による被食回避効果の検証

- 著者

- 坂上 嶺 佐藤 駿 松重 一輝 安武 由矢 日比野 友亮 眞鍋 美幸 内田 和男 望岡 典隆

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.3, pp.255-264, 2021-05-15 (Released:2021-05-23)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 5

ニホンウナギ資源減少の原因の1つとして,鳥類からの被食リスクを低減する隠れ場所となると考えられる浮き石の,河川改修による減少が挙げられる。本研究では,浮き石による間隙の存在が,本種の生残に影響を与えるかを検証するために,間隙が利用可能な池と利用不可能な池の2群における生残率と肥満度の変化量を比較する実験を行った。その結果,間隙が利用可能な池では供試魚の生残率が有意に高く,浮き石による間隙は捕食者である鳥類から餌として発見される可能性を下げる効果があることが確認された。

4 0 0 0 朝鮮近海に於けるアハビの分布

From the numerous specimens collected at various localities along the coast of the Korean Peninsula and its adjacent islands, we obtained the following results about the distribution of Haliotis species in the Korean waters. 1) The following four forms of Haliotis are found in the Korean waters : Haliotis gigantea gigantea Gmelin, H. gigantea sieboldi Reeve, H. gigantea discus Reeve, and H. kamtschatkana Jonas. 2) H. kamtschatkana, a boreal species, is found along the coast of the Korean Peninsula and its adjacent islands, while the remaining three forms, belonging to the temperate species, are found on the coast of Saisyu-to (Quelpart Island) and Tusima. In some islands lying between the Peninsula and Saisyu-to, all of the above four forms are found together. 3) The boundary zone of distribution of the above two groups of Haliotis almost coincides with the 12℃.-isothermal line at 25 metre depth in winter.

4 0 0 0 OA 身体姿勢制御ルールの解明と展望

4 0 0 0 OA 音声の発話速度が話者の性格印象に与える影響

- 著者

- 内田 照久

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.131-139, 2002-06-25 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 17 14

This study found non-linear functional relations between speech-rate and impressions of speakers' personality-traits. University students (N=376) evaluated speakers' personality impressions for speech sounds that were converted at different speech-rates from the original utterance spoken by four Japanese and four native English speakers. A short version of the Big Five Scale based on the five-factor model of personality was used. Factor analysis showed that listeners recognized each personality-trait independently through speech sounds, and that speech-rate affected personality impressions of speakers differently depending on the traits. Multiple regression analysis revealed that quadratic regression equations could provide good approximations of personality-trait values, and all the non-linear relationships were described fairly well. The locations of the peaks and the spread of the quadratic functions vary from trait to trait. The complex metamorphosis of personality impressions via speech-rate converted sounds can be inferred by combining those five curves. Finally, participants showed more sensitive responses to Japanese speakers than to English speakers.

4 0 0 0 OA 幻肢・幻肢痛を通してみる身体知覚

- 著者

- 大内田 裕

- 出版者

- 日本基礎心理学会

- 雑誌

- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.142-147, 2017-09-30 (Released:2017-12-07)

- 参考文献数

- 16

Almost all the amputees feel the existence of the amputated limb after limb amputation, which is known to be phantom limb. Many amputees can move and control their phantom limb at their will and they report that they receive sensory feedback of the phantom limb while phantom limb moving. Further, approximately 50–80% of them have pain on the amputated limb, phantom limb pain. A possible mechanism for phantom limb is that the information of the body in the amputee's brain is not updated after amputation for some reason, causing this illusory feeling of the amputated limb. This phenomenon suggests that our body perception depends largely on the body information in the brain formed from sensory information of multimodal sensors in the body. For understanding the mechanism of our perceptual system, to examine the mismatch between actual sensory information in the environment and our perception is very useful. Thus, to elucidate the phantom limb will provide us with rich information to help understand the mechanism of our body perception.

4 0 0 0 IR 朝食摂取が持つ知的作業への影響

- 著者

- 小林 幸子 坂本 元子 飯淵 貞明 内田 雅人 三橋 洋子

- 出版者

- 和洋女子大学

- 雑誌

- 和洋女子大学紀要 家政系編 (ISSN:09160035)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.107-116, 2000-03

朝食摂取が知的作業に及ぼす影響をみる目的で実験をした。女子大生18名を対象に,適正食および不適正食の朝食を,同一人に交互に摂取させ,昼食前に知的作業を実施した。また知的作業と同時に,注意の持続性,集中力,精神的耐久性をみるためにクレペリンテストも実施した。朝食の給与は,女子大生の1日の平均摂取エネルギー量を1,500kcalと考え,その約30%を朝食とし,500kcalを適正食,100kcalを不適正食とした。朝食の食材は大学で調達し,秤量区分けした各食材を実験前日に被験者に渡し,実験当日の朝8時までに摂取させた。前日の夕食は午後9時までに済ませ,それ以降の飲食は禁じた。知能テストは田中式知能検査様式Bのテストから3種(置換,異同弁別,抹消の各問題)に計算問題,創造性問題を加えた5種類を平成10年10月20,21日,27,28日に実施した。置換問題は「図形記号に働く知覚速度と記憶の能力」「視覚的弁別あるいは判断の速さ,正確さと記憶の確かさ」をみる。異同弁別問題は「記憶・注意力に関係する視覚体制の確立度」「短期記憶と注意の維持の確かさ」をみる問題。抹消問題は「視覚的弁別の確かさと判断・反応の速さ」「注意の持続,弁別・判断・反応の速さ,確かさ」をみる問題。計算問題は「演算処理の正確さ,速さ」をみる。創造性問題は「拡散的思考の豊かさ,柔軟な思考」をみる。適正食群において視覚的弁別の確かさ,判断・反応の速さ,記憶・注意力・演算処理の正確さ,速さ等に有意に高得点がみられた。クレペリンテストの評価は,朝食の適,不適食の摂取が短期間では行動のバランスを乱すことや,心身の不安定に影響していないと思われる。

4 0 0 0 OA 荒川中流域の1地点における埼玉県絶滅危惧種の水生甲虫の生息状況

- 著者

- 岩田 泰幸 内田 大貴

- 出版者

- 埼玉県立自然の博物館

- 雑誌

- 埼玉県立自然の博物館研究報告 (ISSN:18818528)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.53-58, 2020 (Released:2020-06-07)

4 0 0 0 OA <論文>夏季における女子大学生のパンティーストッキングの着用感と購買行動

- 著者

- 成瀬 正春 内田 有紀

- 出版者

- 金城学院大学

- 雑誌

- 研究所紀要 (ISSN:13434020)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.9-18, 1998-03-20

4 0 0 0 OA 中年期以降の ‘Hear well’ の重要性

- 著者

- 内田 育恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.5, pp.744-749, 2019-05-20 (Released:2019-06-12)

- 参考文献数

- 16

超高齢社会を迎えた日本では, 要介護原因の1位が認知症となり, 一方, 認知症の分野で ‘難聴’ が一気に社会的注目を集めるきっかけとなった Lancet 国際委員会の報告では, 医学的介入により認知症発症を予防できる要因として難聴が筆頭に挙げられた. 認知症や認知症以外の不利益に対し, 難聴が関連しているというエビデンスは積み重ねられており, 健康寿命の延伸のために, 中年期以降の聴力維持はますます重要性を増すと考えられる. 認知症だけでなく認知機能障害や認知機能ドメインと聴力, 就労や所得と聴力, 不慮の事故による負傷リスクと聴力, に関する先行研究の報告を概説し, 補聴器の使用がいかに影響するかを検討した研究を取り上げた. 補聴器の認知症予防に対する効果は, 集団規模の大きな, 長期間の追跡プロジェクトが各国で実施されているものの, 結果は必ずしも一定しない. われわれが遂行中の, 補聴器使用と認知機能に関する研究も中間解析について紹介した. それらを踏まえて, 超高齢社会の難聴ケアについて期待を込めた今後の展望を述べた.

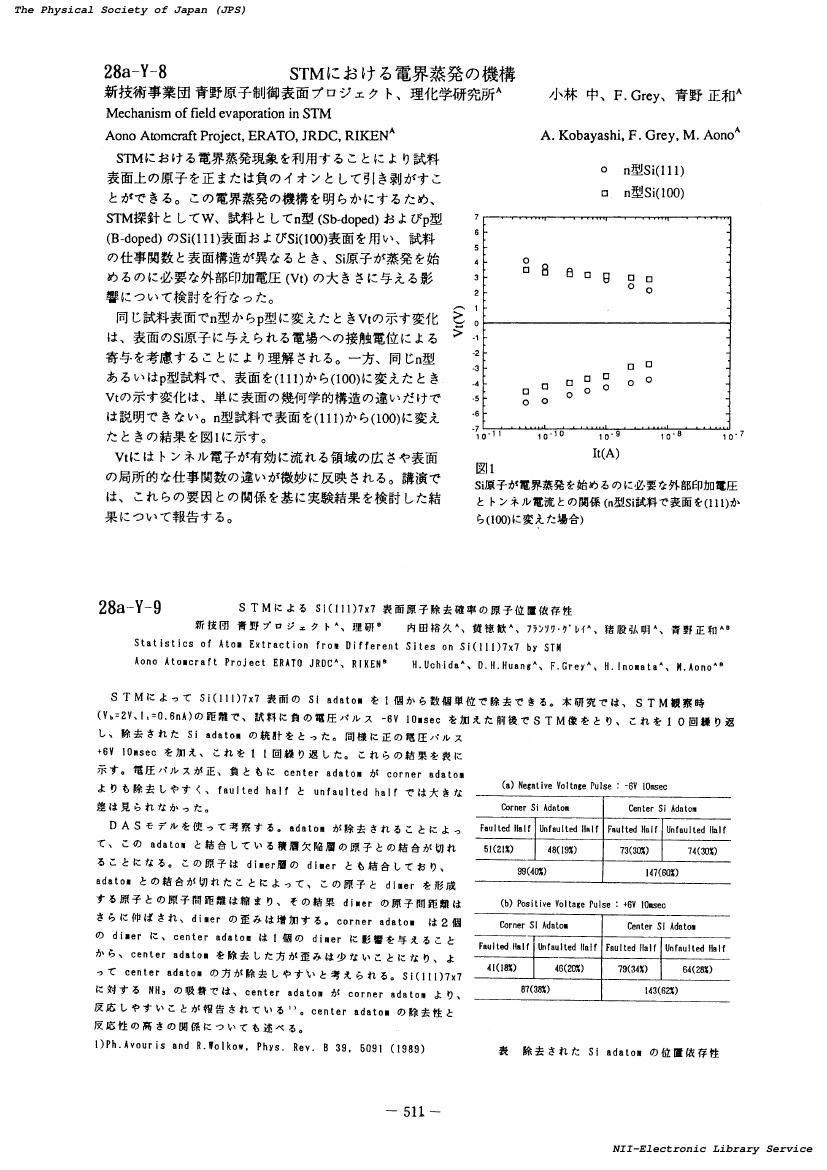

4 0 0 0 OA 28a-Y-9 STMによるSi(111)7x7 表面原子除去確率の原子位置依存性

- 著者

- 内田 裕久 黄 徳歓 グレイ フランソワ 猪股 弘明 青野 正和

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 秋の分科会予稿集 1992.2 (ISSN:2433118X)

- 巻号頁・発行日

- pp.511, 1992-09-14 (Released:2018-03-22)

4 0 0 0 OA スポーツ集団内における集合的効力感の評価形成過程:成員の課題遂行能力に着目した検討

- 著者

- 内田 遼介 釘原 直樹 手塚 洋介 國部 雅大 土屋 裕睦

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.33-43, 2016 (Released:2016-10-06)

- 参考文献数

- 26

先行研究では様々な情報源が集団全体の集合的効力感と関連することが明らかにされてきた。しかし,スポーツ集団内において成員1人1人がどのように集合的効力感を評価したのか,その基礎的な形成過程に関しては明らかではなかった。本研究の目的はスポーツ集団内における集合的効力感の評価形成過程について,特に課題遂行能力の異なる成員に着目して検討することであった。実験参加者は男子大学生23名であり,実験協力者2名とともに3名1組の集団に割り当てられた。実験課題はワイヤーロープを60秒間,あらかじめ定められた基準値以上の張力で維持し続ける張力維持課題であった。実験参加者はこの課題を実験協力者2名よりも課題遂行能力という点で劣っている劣位条件,優れている優位条件,そして参加者のみで行う単独条件の3条件で行った。その結果,特に劣位条件において他者の課題遂行能力を手がかりに集合的効力感を評価する傾向が認められた。そして,劣位条件では単独条件,優位条件よりも努力量が低下する社会的手抜きが生起した。最後に,これらの結果について他者に対する能力期待の観点から解釈した。

4 0 0 0 OA 熟議デモクラシー,国境横断的なその制度化の課題と可能性

- 著者

- 内田 智

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.2_208-2_229, 2013 (Released:2017-02-01)

- 参考文献数

- 45

This article aims to explore the possibility of institutionalizing transnational deliberative democracy in the age of globalization, examining the social experiment of European Union, Europolis. The construction of this article is as follows. First, we take a critical look at James Bohman's ‘mini-demoi’ as a conception of institutionalizing transnational deliberation. Then, I argue that his conception of institutional pluralism is incoherent with his ideal of democracy as ‘self-rule’. Second, to illustrate my argument, I analyze the results and organization of Europolis. From this analysis, I make the following points. (1) Mini-publics that do not aim at achieving agreement are capable of institutionalizing deliberative space in a transnational context, therefore generating multi-perspectives among well-informed participants in mini-publics despite their language or culture. And also, (2) mini-publics are expected to be representative of ideal publics, a microcosm. However, it is uncertain whether they actually can foster deliberation and considered judgment within mass society, if we take account of the characteristics of mass media. In conclusion, I argue, if we hope to realize deliberative institutions congruous with the ideal of democracy as ‘self-rule’, we should explore further the relationship between representation and democracy. We should do so especially in contemporary circumstances, when it is urgent to envisage how we incorporate transnational and diverse opinion-formation processes into globalized political will-formation.