Point・集束超音波治療(FUS)は皮膚切開を必要としない最新の定位・機能神経外科治療であり,その凝固術は本態性振戦およびパーキンソン病に対して保険適用となっている.・集束超音波の特性と治療法の原理を十分理解し,安全性を考慮しながら,最適な標的部位に十分なsonicationを行うことで,良好な治療効果を得ることができる.・脳深部刺激療法(DBS)や他のモダリティの特性も理解し,十分なインフォームド・コンセントに基づいた患者選択を行うことが重要である.

- 著者

- 小林 和彦 辻下 守弘 岡崎 大資 甲田 宗嗣

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.825-830, 2010 (Released:2010-11-25)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 5 3

〔目的〕介護老人保健施設に勤務する介護職員が,日頃のどのような移乗介助を行っているかを調査し,その介助方法が対象者の課題遂行行動に与える影響について行動法則に照らして検討した。〔対象〕3箇所の施設の介護職員29名と入所者3名とした。〔方法〕入所者がベッドから車椅子へ移乗する機会を利用して,「介護職員が行った介助」および「入所者の移乗課題遂行後における介護職員の対応」の種類とその回数,「介護職員がそれら介助施行前に入所者の行動生起を“待機”したか否か」を約3週間にわたり調査した。〔結果〕総回数260回の介助の87%で直接“全介助”が行われ,“全介助”が行われる前に“部分的身体介助”もしくは“声がけ”が行われたのは各々8%と5%,“待機”が行われたのは総介助回数の4%であった。また,介助により入所者が移乗課題を遂行した後の介護職員の対応は82%が入所者に対し“無反応”で,“賞賛”や“承認”が与えられたのは3%であり,15%の“中途介助”が行われていた。〔結語〕入所者の依存行動を増加させ,自立行動を減少させる介助が行われている可能性が高いことが示唆された。

- 著者

- 櫻庭 陽子 友永 雅己 林 美里

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.28, 2012

京都大学霊長類研究所には14個体のチンパンジーが群れでくらしている。そのうち、レオというオトナの男性は、2006年に脊髄炎を発症し、四肢麻痺から寝たきりの生活になった。その後スタッフの懸命な治療と介護の結果、寝たきりの状態から自力で起き上がるまでに回復した。2009年には狭い治療用ケージから広い部屋に移動し、歩行やブラキエーションなどの移動ができるようになった。2009年11月から環境エンリッチメントとリハビリテーションを兼ねた、コンピュータ制御による認知課題を導入した。毎日午前(10~12時)と午後(14~16時)に自動的にPCが起動し、問題に正解すると少し離れたところから食物小片1個が提示される。この報酬をとるためにはモニターから離れて数m歩かなければならない。本発表では、蓄積された2010年と2011年のデータから、このチンパンジーの行動について、特に「正答率」「実施した試行数」「課題を開始するまでの時間」に注目して分析をおこなった。その結果、正答率は2010年では午前と午後の違いは見られなかったが、2011年には午後の方が有意に高かった。また2年間を通して、実施した試行数は午後の方が有意に多く、課題を開始するまでの時間は午前の方が有意に長かった。実施試行数と開始時間からは、午前の方が午後よりも課題に対するモチベーションが低いため、試行数が少なくなり課題が始まってもすぐにおこなおうとしないことが考えられる。それにもかかわらず、2010年では午前と午後で成績に差がなかったことから、モチベーションが成績そのものに大きな影響を与えないことも考えられる。リハビリテーションをおこなう上でモチベーションを維持することは重要である。今後は課題の難易度や食物報酬の質などの操作をおこなうとともに、行動観察をおこない、モチベーションの変動をもたらす要因について検討していく。

1 0 0 0 OA 高血圧患者における麻酔の管理 周術期の血圧管理と麻酔の循環血行動態に及ぼす影響

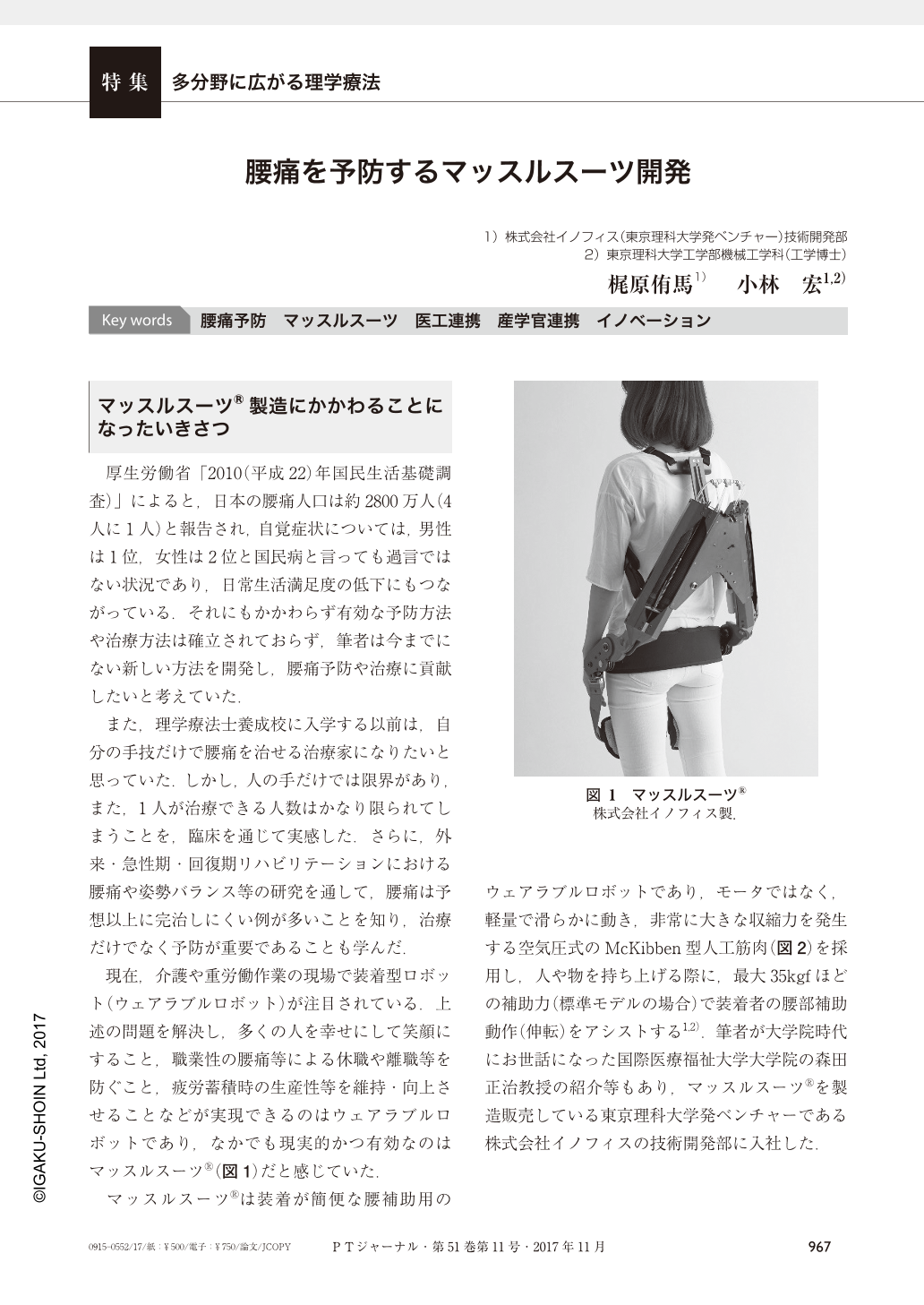

1 0 0 0 腰痛を予防するマッスルスーツ開発

マッスルスーツ®製造にかかわることになったいきさつ 厚生労働省「2010(平成22)年国民生活基礎調査)」によると,日本の腰痛人口は約2800万人(4人に1人)と報告され,自覚症状については,男性は1位,女性は2位と国民病と言っても過言ではない状況であり,日常生活満足度の低下にもつながっている.それにもかかわらず有効な予防方法や治療方法は確立されておらず,筆者は今までにない新しい方法を開発し,腰痛予防や治療に貢献したいと考えていた. また,理学療法士養成校に入学する以前は,自分の手技だけで腰痛を治せる治療家になりたいと思っていた.しかし,人の手だけでは限界があり,また,1人が治療できる人数はかなり限られてしまうことを,臨床を通じて実感した.さらに,外来・急性期・回復期リハビリテーションにおける腰痛や姿勢バランス等の研究を通して,腰痛は予想以上に完治しにくい例が多いことを知り,治療だけでなく予防が重要であることも学んだ.

1 0 0 0 OA 精神科訪問看護で提供されるケア内容──精神科訪問看護師へのインタビュー調査から

- 著者

- 瀬戸屋 希 萱間 真美 宮本 有紀 安保 寛明 林 亜希子 沢田 秋 船越 明子 小市 理恵子 木村 美枝子 矢内 里英 瀬尾 智美 瀬尾 千晶 高橋 恵子 秋山 美紀 長澤 利枝 立石 彩美

- 出版者

- 公益社団法人 日本看護科学学会

- 雑誌

- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.1_41-1_51, 2008-03-20 (Released:2011-08-30)

- 被引用文献数

- 16 10

精神障害者に対する地域ケア施策において,精神科訪問看護は重要な役割を担っている.その効果については,精神科病棟への再入院の防止と在院日数の減少に影響を与えることが報告されているものの,提供されているケアの具体的な内容については十分に検討されていない.本研究は,精神科訪問看護で提供されているケア内容を網羅するケアリストを作成することを目的に,精神科訪問看護師18名を対象に,行った看護ケア内容についてインタビュー調査を行った.得られた援助内容について質的に分析し,「日常生活の維持/生活技能の獲得・拡大」「対人関係の維持・構築」「家族関係の調整」「精神症状の悪化や増悪を防ぐ」「身体症状の発症や進行を防ぐ」「ケアの連携」「社会資源の活用」「対象者のエンパワメント」の8つのケアの焦点と,それぞれの焦点について合計58のケア領域と222のケアコンテンツからなるリストを作成した.今後は,このリストを用いてケアの内容と量を測定していくことが期待される.

1 0 0 0 IR コロナ時代の音楽の実学

- 著者

- 村井 純 真鍋 大度 藤井 進也 若林 作絵

- 出版者

- 慶應SFC学会

- 雑誌

- Keio SFC journal (ISSN:13472828)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.8-20, 2020

§ SFCの音楽、そして真鍋さんとの出会い§ 真鍋さんと音楽の出会い§ COVID-19禍で生まれる新しいこと§ 創造性の泉と音楽の科学§ これからの音楽と科学§ 近未来の感動シアター§ 音楽と医科学の可能性特集 音楽と科学対談

- 著者

- 中川 俊明 林 佳典 畑中 裕司 青山 陽 水草 豊 藤田 明宏 加古川 正勝 原 武史 藤田 広志 山本 哲也

- 出版者

- 電子情報通信学会情報・システムソサイエティ

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム = The IEICE transactions on information and systems (Japanese edition) (ISSN:18804535)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.11, pp.2491-2501, 2006-11-01

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 14

我々は,眼底画像の異常を自動検出することによって眼科医の診断を支援するコンピュータ支援診断(CAD)システムの開発を行っている.本研究では,眼底画像の視神経乳頭を認識するために,血管の抽出及び消去を行う手法を提案する.また,血管消去画像の応用例として,患者説明に利用する擬似立体視画像の作成を行った.血管はカラー眼底画像の緑成分画像に対して,モフォロジー演算の一種であるBlack-top-hat変換を行い抽出した.抽出した血管領域に対して周囲の画素のRGB値を利用した補間を行い血管消去画像を作成した.このように作成した血管消去画像を視神経乳頭の認識に適用した.視神経乳頭は,血管消去画像を用いたP-タイル法によって認識した.78枚の画像を用いて評価実験を行った結果,認識率は94%(73/78)であった.更に,抽出した血管像及び血管消去画像を利用して,擬似立体視画像の作成を試みた.その結果,血管が網膜の硝子体側を走行している様子を表現できた.本手法が眼底CADシステムの精度向上に寄与することを示唆した.

- 著者

- 大林 正史 Masafumi OBAYASHI

- 出版者

- 鳴門教育大学

- 雑誌

- 鳴門教育大学研究紀要 = Research bulletin of Naruto University of Education (ISSN:18807194)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.120-134, 2020-03-10

The purpose of this study is to clarify the current status of learning support as a measure to prevent children's poverty in A prefecture in Chugoku and Shikoku region, and to consider the tasks. In this study, interviews and observations were conducted. As a result, the following four points were raised regarding the tasks of learning support as measures for poverty of children in A prefecture. The first task is that the A Prefecture Board of Education works together with the welfare department to think the community future cram school and "children's learning support project" as a child poverty countermeasure. The second task is to establish a universal system in mountainous areas, and a selective system based on academic ability in plain and urban areas. The third task is to clarify the division of roles to make the cooperation of actions related to learning support as a countermeasure for children's poverty work. The fourth issue is to reexamine the purpose of "Children's Learning Support Project" and "Regional Future School".

1 0 0 0 OA 貧困削減かアカウンタビリティか? ―日本における「スポーツ×開発」の課題―

- 著者

- 小林 勉

- 出版者

- 日本スポーツ社会学会

- 雑誌

- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.37-57, 2020-03-31 (Released:2021-04-15)

- 参考文献数

- 26

スポーツは国際開発では新しい領域である。本稿では、21世紀に入り「スポーツ」の領域と「開発」の領域とが急速に接近した経緯を追いながら、SDGs時代にスポーツ界で何が起こっているのかについて概説する。SDGs時代のスポーツを解読していくためには、スポーツ界のみの動向を問うのではなく、まず何よりもSDGsに至る経緯を分析しなければならない。そこで本稿では、開発援助の領域において重要な枠組みになっている「国際レジーム論」の視点を援用して国際開発の枠組みの変遷を跡づける。そして、JICAにおける「スポーツと開発」事業やスポーツ庁が打ち出してきた国際戦略などを焦点化し、日本でどのような政策が立案されてきているのかについて明らかにしながら、日本の「スポーツ×開発」の本質的な問題について解題する。東京2020大会のムードを高める戦略やスポーツ庁またはJICAのアカウンタビリティの問題としてSDPを捉えるのではなく、スポーツ固有のアウトリーチ性を活かした支援によって、SDGsで掲げられた課題解決にいかに接合させられるのかが看過されている実態を浮き彫りにしながら、最終的に「スポーツ× SDGs」の時代を迎えつつある現在のスポーツの地平について批判的検討を試みる。

1 0 0 0 物語と宗教をつなぐ死生観 : 本当の幸福を求めて

- 著者

- 若林 木の実

- 出版者

- 日本女子大学文化学会

- 雑誌

- 文化学研究 (ISSN:13411454)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.233-248, 2018

1 0 0 0 炊飯米フレーバーに対する本みりんの添加効果について

- 著者

- 郡田 美樹 河辺 達也 長浜 源壮 森田 日出男 大林 晃 渡辺 裕季子 奥田 和子

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.91-97, 1990

- 被引用文献数

- 3

炊飯米フレーバーに対するみりんの調理効果を調べるため,改造電気釜を用いて炊飯米のヘッドスペースガスを回収し,機器分析を行った.その結果若干の知見を得,原因について検討した. <BR>(1) フレーバー成分吸着剤Tenax TAを用いたフレーバー回収には循環系の装置が開放系に比べて回収率が高く,値の変動が小さかったので適していた.エタノールの添加は回収率等に影響を与えなかった. <BR>(2) 炊飯米フレーバーをTenaxで回収し, GCで130余りのピークを検出した.主要なピークのうち約40を同定した.成分別ではアルカナール,アルコール,アルケナール,直鎖ケトンの順に多かった.特にn-ヘキサナールの含量が高かった. <BR>(3) みりん添加炊飯米を同様にして分析すると,添加前に比ベガスクロマトグラム上のピーク面積の減少が認められた.減少率の大きかったアルカナールの中でもn-ヘキサナールの減少率が最も高く,筆者らが官能検査でヌカ臭の減少を認めた結果と一致した.またみりん添加により新しく検出された成分は無かった. <BR>(4) みりん添加によるアルカナール等揮発性カルボニル化合物の減少は,みりん成分と米成分間のアミノ=カルボニル反応又はその中間生成物の作用,及びみりん中のα-ジカルボニル類の作用が考えられた.また,みりん添加による炊飯米の物性変化が反応系に影響を及ぼすことが示唆された.

1 0 0 0 査読付き論文 会計の根本思想を索めて--会計社会学への道程

- 著者

- 林 康子

- 出版者

- 愛知学院大学

- 雑誌

- 愛知学院大学論叢 商学研究 (ISSN:02858932)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.371-388, 2004-09

社会における会計の役割の増大とともに, 会計はめざましい発展を遂げている。しかし, 深化していく会計技術や理論を支えるに足る「会計思想」というものは, 依然として体系化されていない。というよりも, 会計に「思想」は要らないという風潮が支配的であるのが現状であろう。本稿は, 「会計」と「思想」は果たして無縁なのであろうかという問題意識から出発している。その答えを求めていく端緒として, 藤田教授の会計思想の形成の過程をパーソンズの著作とのかかわりを中心として, 総合的かつ歴史的にたどっていくものである。ひとつの会計思想が形成に至るまでの道程に, その答えは存在するはずである。

1 0 0 0 第93話 故緒方惟孝君略伝(続きと訂正)

- 著者

- 小林 力

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.9, pp.895, 2013

1 0 0 0 OA 嚥下時における舌骨の運動様相と食塊移送の検討

- 著者

- 真柄 仁 林 宏和 神田 知佳 堀 一浩 谷口 裕重 小野 和宏 井上 誠

- 出版者

- 日本顎口腔機能学会

- 雑誌

- 日本顎口腔機能学会雑誌 (ISSN:13409085)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.22-32, 2013 (Released:2015-04-01)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 4 6

本研究は,嚥下障害のある患者と健常者の舌骨運動時間と距離,舌骨位,および食塊移送のタイミングを比較することにより,嚥下障害における病態の一つと考えられる舌骨位の下垂が嚥下機能にどのように影響しているかを検証することを目的とした. 対象は,嚥下障害を主訴として来院され嚥下造影検査を行った65名の患者(以下患者群),対照として健常被験者10名(以下健常群)とした.得られたデータから,舌尖の運動開始を基準に舌骨運動・食塊移送の時間経過を計測し,また,第四頸椎前下縁を基準として舌骨位を計測し,患者群と健常群で比較を行った. 患者群では食塊移送時間が口腔,咽頭ともに延長しており,更に食塊の咽頭流入は嚥下反射惹起を示す急速な舌骨挙上と比べ有意に先行していた.第四頸椎を基準とした場合,患者群と健常群に明らかな舌骨位の違いは認めなかった.疾患別の検索を行うと,嚥下反射以降は各疾患とも類似した舌骨の動きが認められたが,嚥下反射前は複雑な軌跡を示した.いくつかの疾患では,嚥下反射惹起前の舌骨の移動距離と移動時間に正の相関関係が認められたため,舌骨位が嚥下反射惹起遅延に影響を与えている可能性が考えられた.

1 0 0 0 コウライアカシタビラメの成熟促進,卵発生と飼育による子稚魚の形態

- 著者

- 藤田 矢郎 北島 力 林田 豪介

- 出版者

- The Ichthyological Society of Japan

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.304-315, 1986

<I>Cynoglossus abbreviatus</I> spawns from mid-March to mid-April in the Sea of Shimabara in Kyushu. During the spawning season ovarian maturation was successfully induced by injection of the pituitary homogenate of <I>Hypophthalmichthys molitrix</I>. The dose of the aceton-dried pituitary homogenate was 6.5 mg/kg body weight of <I>C. abbreviatus</I>. It took about 2 days for ovulation after injection at a water temperature of 14 to 16°C. Artificial fertilizations were accomplished on March 29, 1974 and again on April 7, 1984, using the females matured by hormone injection in the latter case only. The larvae were reared on the rotifers, <I>Artemia nauplii</I>, <I>Tigriopus japonicus</I> and copepods collected from the sea over a period of 113 days in 1974 and 58 days in 1984. The eggs were pelagic, spherical, 1.19-1.23 mm in diameter and had 30-50 oilglobules of 0.068-0.095 mm in diameter, and the perivitelline space was narrow. The incubation period was 90-98 hours at a water temperature of 14 to 16°C. The newly hatched larvae were 3.18-3.45 mm TL and had 61-64 myomeres. The larvae had many melanophores and xanthophores on the body, forming three bands on the caudal region, but were lacking chromatophores on the finfolds. The yolk was completely absorbed when the larvae attained a size of 4.7-5.6 mm TL 8 days after hatching. A single elongated dosal fin ray developed on the head in the 8-day old larvae. The ray was reduced in size as long as the other rays 1 or 2 days after metamorphosis. The rudiment of pectoral fins were found on the both sides of the body in the 2-day old larvae, but two of them disappeared after metamorphosis. A pelvic fin first appeared as a ventral bud just anterior to the gut in the larva of 8.39 mm TL. The full count of 4 rays was observed on the larva of 10.83 mm TL. Metamorphosis began 22 days after hatching when the larvae were 11.20 mm TL. The right eye began to shift the left side of the head at night and reached to the final place after 8.5 hours. It took about 36 hours to complete the metamorphosis, including the eye movement and fusion of the hole in the rostral beak. At the last stage of metamorphosis, the dosal, caudal, anal and ventral fins became confluent. The larvae reached the juvenile stage at a size of 13.5-14.0 mm TL, approximately 28 days after hatchling. The growth of larvae reared in 1974 is expressed by the following equations:<BR>Y<SUB>1</SUB>=3.448·1.0507<SUP>x</SUP> (8≤X≤28)<BR>Y<SUB>2</SUB>=6.3322·1.0275<SUP>x</SUP> (28≤X≤75)<BR>where Y is the total length (mm) and X is the number of days after hatching. Growth rate changed after metamorphosis.

1 0 0 0 OA 本邦石油工業の發達及び現況

- 著者

- 小林 久平

- 出版者

- 一般社団法人 日本エネルギー学会

- 雑誌

- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.9, pp.1132-1150, 1936-09-20 (Released:2010-06-28)

1 0 0 0 OA 粗骨材の吸水特性がコンクリートの乾燥収縮に及ぼす影響

- 著者

- 林 俊斉 齋藤 淳 宮里 心一

- 出版者

- 一般社団法人 セメント協会

- 雑誌

- セメント・コンクリート論文集 (ISSN:09163182)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.1, pp.178-184, 2021-03-31 (Released:2021-03-31)

- 参考文献数

- 10

本研究はコンクリートの乾燥収縮に各種粗骨材の品質が及ぼす影響を明らかにすることを目的として、岩種および産地の異なる粗骨材を用いて実験的検討を行った。特に粗骨材の品質の内、吸水特性に着目し、一般的な吸水率に加えて、吸水・放水時の膨張・収縮ひずみや化合水についても検討した。その結果、粗骨材の吸水膨張ひずみが岩種によらずコンクリートの乾燥収縮との相関が高いことを確認した。その上で粗骨材のひずみ特性が異なる要因を化学的に分析し、骨材の化合水量が吸水膨張ひずみと相関が高いことを示した。これにより少量の試料で短時間に測定可能な化合水量により、コンクリートの乾燥収縮を推定できる可能性を新たに示した。