1 0 0 0 男子バレーボールナショナルチームのメディカルサポートについて

- 著者

- 西野 衆文 林 光俊 森北 育宏 橋本 吉登

- 雑誌

- 日本整形外科スポーツ医学会雑誌 = Japanese journal of orthopaedic sports medicine (ISSN:13408577)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.55-59, 2010-04-30

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 ワインの話

- 著者

- 小林 元義

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.4, pp.217-220, 1975

1 0 0 0 OA もし自分が大学院学生であったなら

1 0 0 0 ガボール型受容野をもつTAMネットワークの提案

- 著者

- 林 勲 ウィリアムソン ジェームズ R.

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 知能と情報 : 日本知能情報ファジィ学会誌 : journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics (ISSN:13477986)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.434-442, 2006-06-15

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 2

人の視覚系では, 網膜に入力された画像信号は受容野に対応した視細胞で処理され, 外側膝状体を介して第一次視覚野に入力される. 視覚系処理過程を表現するHubel-Wieselの階層仮説モデルの一例としてTAMネットワークがある. TAMネットワークは4層の階層構造からなり, 第一次視覚野以降の視覚前野を模擬している. 与えられた教師値と出力値に差がある場合, 共振学習, ビジランス機能, 中間層へのノード増加によって, 高い学習機能を確保することができる. 一方, 受容野における方位選択性モデルとしてガボール関数があり, 画像の任意の周波数成分を抽出するガボールフィルタリングを構成できる.<br>本論文では, 入力層以前にガボール型受容野層を導入した新たなTAMネットワークを提案する. 受容野層は網膜層, 神経節細胞層, 外側膝状体 (LGN) 層から構成され, ガボールフィルタリングを用いて対象画像の方位選択成分を抽出し, 輝度情報を正規化して特徴マップを構成する. ここでは, 受容野構造と特徴マップ構造について議論し, 輝度情報の信号処理アルゴリズムを定式化する. また, アルファベットの文字認識の例を用いて, 本モデルの有用性と頑健性について検討する. なお, 他のHubel-Wieselモデルと異なり, ネットワーク構造から画像特徴をファジィルールとして獲得できるので, 獲得されたファジィルールの妥当性についても検討する.

- 著者

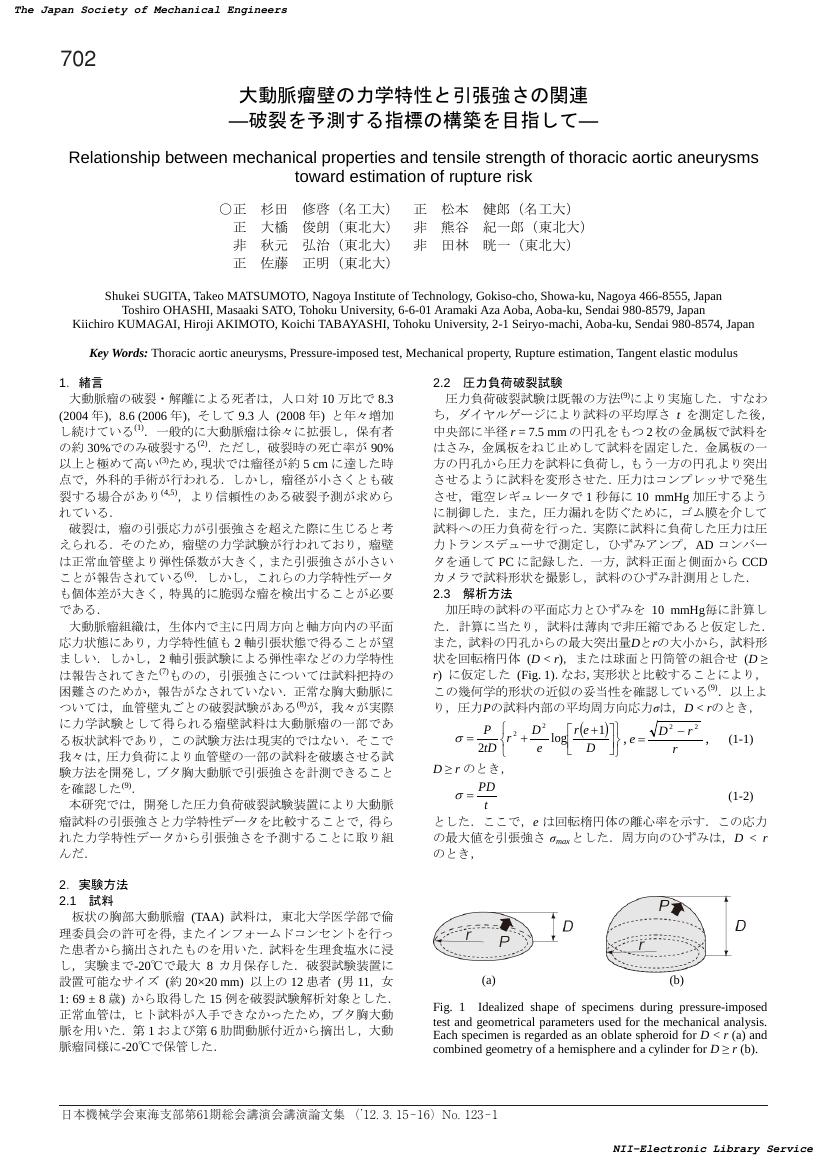

- 杉田 修啓 松本 健郎 大橋 俊朗 熊谷 紀一郎 秋元 弘治 田林 晄一 佐藤 正明

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 東海支部総会講演会講演論文集 2012.61 (ISSN:24242748)

- 巻号頁・発行日

- pp._702-1_-_702-2_, 2012-03-15 (Released:2017-06-19)

1 0 0 0 落葉広葉樹林とカラマツ人工林における繁殖期の鳥類群集

(1)帯広市岩内の落葉広葉樹天然林とカラマツ人工林で1983,1984両年の繁殖期に森林構造と鳥類群集との関係を調べた.<br>(2)天然林は多層構造をもつが,人工林は樹種,森林構造ともに単純であった.<br>(3)天然林の鳥類は21種,14.8つがいで,多様度指数は,3.300であったが,人工林ではそれぞれ12種,11.0つがい,2.084であった.<br>(4)天然林ではアオジ,ハシブトガラ,ヤブサメなど樹上で採餌し,樹洞や樹枝上で営巣する鳥類が優占し,人工林ではホオジロやウグイスなど低木や地上で採餌,営巣する鳥類が優占した.<br>(5)天然林と人工林の鳥類群集の類似度指数は,0.42であった.

1 0 0 0 北海道稚咲内におけるミコアイサの蕃殖

No breeding record for Smew, <i>Mergus albellus</i> Linné, has hitherto been known in Japan ("A Hand-List of Japanese Birds", 4th edition, 1958). Reported here are : 1. Six adults and 5 young were observed at Wakasakanai, the northern part of Hokkaido, July 1, 1961. 2. The pond, where Smews were observed, was in fir forest and about 50m. in diameter. <i>Carex curvicollis</i> and its allies were on the watersurface.

1 0 0 0 OA モデルベース開発手法による超小型モビリティ用モータモデリング

- 著者

- 嶋村 裕樹 白石 洋一 茂木 和弘 小林 康弘 古賀 誉大 中本 英治 内田 潤 東籐 隆志

- 出版者

- 自動制御連合講演会

- 雑誌

- 自動制御連合講演会講演論文集 第57回自動制御連合講演会

- 巻号頁・発行日

- pp.1311-1316, 2014 (Released:2016-03-02)

組込みシステムの設計においてモデルベース開発手法を適用するには,部品の高精度なモデル化が必要である.我々は,超小型モビリティに実際に使用するモータのパラメータを測定し,電磁界シミュレータによりモータのモデルを作成した.本発表では,まずモデリングの詳細について報告し,さらにHILS環境におけるモータモデルの検証結果について報告する.

1 0 0 0 OA 前立腺超音波計測6年間の経験 第1報: 疾患別の前立腺重量と輪郭の特徴

- 著者

- 樋口 照男 木村 明 林田 真和 舘百 合子

- 出版者

- 社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.9, pp.1455-1460, 1986-09-20 (Released:2010-07-23)

- 参考文献数

- 14

当科では1980年1月より1985年8月までの間に685例の患者に対し計1, 194回の経直腸的超音波断層検査を行い, 得られた断層像より前立腺重量, 前後径左右径比, 仮想円面積比等を計測してきた。前立腺癌症例19例, 手術適応となった前立腺肥大症症例42例, 前立腺炎症例145例, 正常例180例の計測結果を集計し, 以下の知見を得た.1) 前立腺炎症例では正常例に比べ, 重量は低値, 前後径左右径比, 仮想円面積比は高値を示したが, いずれも有意ではなかった.2) 前立腺癌症例, 前立腺肥大症症例とも, 正常例, 前立腺炎症例に比べ, 重量, 前後径左右径比, 仮想円面積比がいずれも有意に増加していた。3) 前立腺癌症例では前立腺肥大症症例に比べ, 前後径左右径比, 仮想円面積比の増加の割に重量があまり増加せず, また仮想円面積比が同程度であっても前後径左右径比がより増加していた.

1 0 0 0 レーザープロセッシング

- 著者

- 折井 靖光 宮本 勇 丸尾 大 樫浦 英秋 大越 昌幸 村原 正隆 御代川 孝彦 豊田 浩一 大迫 寛樹 佐藤 博保 篠原 久典 小林 誠 堀木 保宏 土井 章裕 小海 文夫 島本 幸次郎 古賀 義紀 福田 健三 新納 弘之 井村 達哉 大花 継頼 大内 秋比古 永井 千秋 矢部 明 井本 吉信 中山 斌義 久保 宇市 西井 正信 杉本 俊一 清水 雄一 鈴木 伸武 河西 俊一 長瀬 智洋 遠藤 正雄 江口 洋介 津 田裕 佐藤 宏一 山根 啓嗣 森下 正浩 松本 明 千賀 洋之 仲前 一男 大同 雅人 甲藤 正人 黒澤 宏 奥田 昌宏 佐々木 亘 野澤 繁典 五十嵐 龍志 星野 聡 常見 明良 杉岡 幸次 緑川 克美 田代 英夫 北村 一典 市川 義博 菅野 晃 窪田 貴晴 水原 貴之 小林 正樹 辻原 清人 英 貢 古野志 健男 井口 哲 松吉 達郎 大家 利彦 山口 滋 森 実紀夫 関根 和雄 剣持 庸一 辻本 博 土居 功年 藤林 肇次 吉田 典生 中溝 佳幸 松原 真人 竹中 裕司 西前 順一 葛本 昌樹 趙 同栄 空閑 良寿 大山 俊之 武内 一夫 永田 伍雄 川崎 暢之 飯村 康紘 石井 忠浩 Zhao T. R.

- 出版者

- The Laser Society of Japan

- 雑誌

- レーザー研究 (ISSN:03870200)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.129-134,143, 1993

1 0 0 0 当教室における水疱症 10 例の診断と治療について

- 著者

- 武岡 和仁 塩原 哲夫 中條 知孝 長島 正治 古川 徹 狩野 葉子 小林 勝 大場 進一郎 林 至 箕輪 悦子 田中 信 和田 啓子

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.323-334, 1982

昭和53年8月から昭和55年末までに当教室で経験した水疱症10例について検討した。1) 天疱瘡群 : 尋常性天疱瘡1例, 落葉状天疱瘡3例であった。落葉状天疱瘡のうち1例はherpetiform pemphigusであった。螢光抗体直接法で表皮細胞間にIgG沈着を3例, C_3沈着を2例に認めた。天疱瘡抗体価は全例とも皮疹と並行して変動し治療の指標として有用であった。死亡例が1例あった。2) 類天疱瘡 : bullous variety 4例, erythematous variety 1例であった。螢光抗体直接法で基底膜部へのIgG沈着を4例, C_3沈着を4例に認めた。抗基底膜部抗体は3例に認められ, いずれも皮疹と並行して変動した。死亡例が3例あった。いずれも高齢者で, 予後の上で年齢が重要な因子を占めることが示唆された。3) ジューリング疱疹状皮膚炎 : 臨床的に広範囲な浮腫性紅斑と水疱を認め, 螢光抗体直接法で基底膜部にIgAの線状沈着を認めた。血中自己抗体は認められなかった。臨床的に非定型的な症例と考えられた。

1 0 0 0 OA 冠元顆粒による糖尿病性腎症患者の治療効果

【緒言】丹参を主薬とする冠元顆粒は、国内で開発された生薬製剤で、第2類医薬品に分類されている。我々は、冠元顆粒並びに構成生薬の活血化瘀作用に注目し、糖尿病性腎症の進行に対する治療効果を検討しているが、本報では2期、並びに3期の患者に対する治療効果を検討した。【方法】真生会富山病院糖尿病センターの外来を受診し、漢方治療を希望した糖尿病性腎症患者 (2期3症例、3期2症例) に、冠元顆粒 (丹参、芍薬、川芎、紅花、木香、香附子からなる漢方方剤) を1日3包7.5 gを6ヶ月間連日経口投与した。なお、従来より服用している内服薬及び注射剤は継続投与した。【結果】いずれの患者も、自覚症状として肩こり、頭痛、手足の冷え、疲労感、胃・腹部の張り、腰や身体の痛み・痺れ等を訴えていたが、投与2ヶ月から問診票スコアの著しい改善が認められ、身体が楽になった、軽くなった、疲労感が改善された等の変化を示した。生化学的所見では、血清クレアチニン (Cr) がいずれの症例においても低下し、特に推算糸球体濾過値 (eGFR) は冠元顆粒投与6ヶ月前から低下していたが、投与6ヶ月の時点で有意に上昇していた。また2期患者において、尿蛋白、尿アルブミンの改善が見られ、投与5ヶ月以降は正常レベルを示した症例も見られ、中にはHbA1cの低下、収縮期と拡張期血圧が低下する症例も見られた。【結論】冠元顆粒を服用した糖尿病性腎症2期、並びに3期の患者5例において、自覚症状と腎機能 (eGFR、血清Cr) の改善が認められた。

1 0 0 0 OA 満鉄における鉄道業の展開 : 効率性と収益性の視点より

- 著者

- 林 采成

- 出版者

- 政治経済学・経済史学会

- 雑誌

- 歴史と経済 (ISSN:13479660)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.1-15, 2013-07-30 (Released:2017-08-30)

The purpose of this paper is to analyze the development of the railroad business as the core business of the South Manchuria Railway Co. (SMR) with a focus on the significance of SMR's efficiency and profitability. The SMR became part of the Japanese Empire's railway network after the 1904-05 Russo-Japanese War. It was founded on occupied railways and military railways of the Russo-Japanese War, so large-scale investments were made early on. Thereafter, many workers were dispatched to these facilities and additional investments were made. The fact that the SMR was less capital intensive than other railways signifies that labor-intensive railroad management and capital savings policies were implemented. The SMR was also characterized by a freight-centered transport structure under which freight transport saw steady increases by comparison with passenger transport. In particular, the SMR sought improvements in frequency of train operation, load efficiency, car allocation capabilities, and the concentration of transportation, in order to cope with the temporal and spatial fluctuations involved in freight transport. Demand for passenger transportation was secured through improvements in passenger-car quality and train operating speed. Needless to say, car usage efficiency rose as a result; improvements in efficiency were also made possible by decreasing the ratio of cars under repair. The SMR achieved extremely high levels of capital and labor productivity and a highly efficient railroad management system in comparison with other railways. This was accompanied by economies of scale, so that profit rates showed a long-term trend upwards from the SMR's founding until the end of the 1920s. After the state railways of Manchukuo and the Hamgeongbuk-do portion of the Korean National Railways were commissioned to the SMR after the 1931 Manchurian Incident, the SMR's productivity decreased abruptly and its profitability also deteriorated. The efficient management system that had been built up by the SMR was thereupon extended throughout Manchuria and efficiency improvements confirmed in the entire Manchurian railway network, including the state railways. During the war, new demand and supply adjustments were made to achieve improvements in efficiency. However, the substitution of land transport for marine transportation had a negative effect on efficiency and profitability. The SMR, which had been established in wartime and had prospered in peacetime, eventually reached its limits and collapsed under wartime conditions.

- 著者

- 林 泰義

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- no.1406, pp.62-63, 1997-05-20

1 0 0 0 OA 2型糖尿病患者で観察される栄養指導効果に対する罹病期間並びに指導頻度の影響

- 著者

- 中川 幸恵 石川 祐一 渡辺 啓子 朝倉比 都美 西村 一弘 藤井 文子 林 進 今 寿賀子 井上 小百合 貴田岡 正史 増田 創 米代 武司

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.11, pp.813-819, 2014-11-30 (Released:2014-12-01)

- 参考文献数

- 17

栄養指導の糖尿病改善効果は指導頻度を高めるほど得られやすいと考えられている一方,糖尿病罹病期間が長くなるほど得られ難くなることも知られている.本研究では,栄養指導の糖尿病改善効果に対する指導頻度の影響が罹病期間に依存するか否かを調査した.281病院に通院する2型糖尿病患者725名を対象とし,管理栄養士による栄養指導の開始時と6ヶ月後の臨床データを収集した.HbA1cは罹病期間が長い者に比べ短い者の方が(P<0.001),指導頻度が低い者に比べ高い者の方が(P<0.001)改善した.指導頻度依存的なHbA1c改善効果は長期罹病患者でも認められた(P<0.05).ロジスティック回帰分析を用いて年齢,性別,糖尿病家族歴,糖尿病薬の変更,HbA1c初期値,罹病期間で補正したところ,指導頻度はHbA1c改善の有意な規定因子になった(P<0.001).高頻度な栄養指導は,糖尿病患者の罹病期間に係わらず病態改善効果を高めることが判明した.

1 0 0 0 本多庸一関係資料目録

- 著者

- 小林和幸 青山学院資料センター150年史編纂室編

- 出版者

- 青山学院150年史編纂委員会

- 巻号頁・発行日

- 2017

- 著者

- 呉 福泉 Lavina Barbara A. 池田 素子 白田 典子 蔡 月仙 藩 少茜 小林 迪弘

- 出版者

- 日本蠶絲學會

- 雑誌

- 日本蠶絲學雜誌 (ISSN:00372455)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.177-189, 2000-06-30

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 5

中国でシロイチモンジヨトウ幼虫から分離したSeNPVを, Se301細胞を用いたプラークアッセイによりクローニングし, 15のクローン (G1-G15と命名) を得た。これらのクローンは, 変異体であると考えられる3種のクローン群 (G1, G3, およびG4群) に分類できた。G3は, G1とG4に比べて, Se301細胞での出芽ウイルス産生量など生物学的活性が高い傾向にあった。これらのクローンのBmN-4, IPLB-Ld652Y, Sf9, FRI-SpIm1229, TUAT-SpLi221およびCLS-79の各細胞における感染性を調べたところ, いずれもSf9細胞でBVと多角体を産生したが, Se301細胞での産生量より少なかった。FRI-SpIm1229細胞では, 有意なBV産生はなかったが, 多量のウイルスDNAが産生され, 少量ではあるが多角体とポリヘドリンが産生された。また, SeNPV感染FRI-SpIm1229細胞とLd652Y細胞ではアポトーシス様の形態を示す細胞が認められた。TUAT-SpLi221とCLS-79細胞では明らかな細胞病変効果は認められなかった。

1 0 0 0 OA ワープロから始めるコンピュータ教育の試み : 小・中学校での実践を中心に

- 著者

- 大隅 紀和 乾 和雄 林 和志

- 出版者

- 日本教育情報学会

- 雑誌

- 教育情報研究 (ISSN:09126732)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.14-22, 1988-07-11 (Released:2017-06-16)

- 参考文献数

- 4

筆者らは、暫定的に市販されているポータブルワープロを使って、小学生と中学生を対象に基本操作練習に取り組んでいる。その結果、ワープロの基本操作に必要な時間が明らかになった。、また、基本操作練習に続いて、中学校での理科実験での活用事例を報告する。あわせて、この種の新情報技術(EIT)を活用する情報教育(インフォマット)の実践の一つの提案をする。

1 0 0 0 OA マーク・トウェインの動物観の変化にみられるチャールズ・ダーウィンの影響

- 著者

- 小林 多恵子 Taeko Kobayashi

- 出版者

- 創価大学大学院

- 雑誌

- 創価大学大学院紀要 = The bulletin of the Graduate School, Soka University (ISSN:03883035)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.197-211, 2008-12-25

1 0 0 0 OA 清澄演習林本多教授指導造林実習日誌

- 著者

- 東京帝国大学農学部演習林 編

- 出版者

- 東京帝国大学農学部演習林

- 巻号頁・発行日

- 1926