6 0 0 0 OA 高屈折率および高ガラス転移温度をもつ高分子材料のモノマー設計

- 著者

- 高野 森乃介 金子 弘昌

- 出版者

- 日本コンピュータ化学会

- 雑誌

- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.115-121, 2019 (Released:2019-08-16)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 3

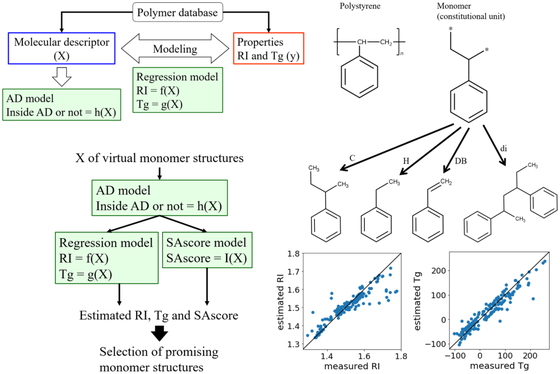

本研究ではポリマー物性として屈折率 (refractive index, RI) およびガラス転移温度 (glass transition temperature, Tg) を対象にして,モノマーの化学構造から計算される構造記述子 X とそのモノマーを重合して得られるポリマーの物性 y との間で,高分子データベースを用いて物性推定モデルを構築し,構築されたモデルを用いて高い RI かつ高い Tg をもつポリマーを重合できると考えられる新規モノマー構造の設計を行った.モノマー構造の前処理方法・構造記述子・回帰分析手法を検討したところ,RDKit で構造記述子を計算し,support vector regression で回帰モデルを構築したときに,推定性能の良好な RI および Tg 推定モデルが得られた.RI と Tg がともに高いポリマーを達成するモノマーを設計するため,breaking of retrosynthetically interesting chemical substructure (BRICS) により仮想的な化学構造を生成し,モデルの適用範囲により推定値の信頼性を評価した後に,モデルを用いて RI および Tg を推定した.その結果,多様な化学構造が得られ,中には良好な RI および Tg の推定値をもつ化学構造が存在することを確認した.提案手法により複数の目標物性のある高分子材料の開発が促進することを期待する.

6 0 0 0 OA 大学進学時の進路選択における親の関与と進学後の自立および適応との関連

- 著者

- 奥村 弥生 森田 愛望 青木 多寿子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.90.17343, (Released:2019-07-10)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2

This study aimed to examine the relationship between parents’ involvement in adolescents’ career decision making and its effect on the independence and adaptability of university students. Questionnaires were completed by 180 university students. The results revealed that parents’ involvement was positively related to the dependency and obedience of adolescents, and that decision-making ability was negatively related to obedience. Parents’involvement also decreased decision-responsibility, although it increased decision-making ability. In addition, parents’ involvement was related to students’ satisfaction with university life. First, decision-making ability was positively related to satisfaction with university life. Second, when decision-making ability was high, parents’involvement was not related to satisfaction, while the contrary was also true. When career decision making was difficult, parents’ involvement may have supported better career decision making. In conclusion, it is better that parents are not too involved and encourage decision-making; however, if this is difficult, giving support is better than leaving them alone.

6 0 0 0 IR 最低賃金労働者の属性と最低賃金引き上げの雇用への影響 (特集 最低賃金)

- 著者

- 川口 大司 森 悠子

- 出版者

- 労働政策研究・研修機構

- 雑誌

- 日本労働研究雑誌 (ISSN:09163808)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.12, pp.41-54, 2009-12

- 被引用文献数

- 5

最低賃金が有効な貧困政策であるかの議論の前提を提供するため, この論文では最低賃金労働者の特性と最低賃金引き上げの雇用への影響を1982年から2002年にかけての『就業構造基本調査』に基づいて実証分析した。女性, 中卒・高卒, 地方勤務, 小売・卸売・飲食・宿泊業, パート・アルバイトといった属性をもつ労働者は最低賃金水準で働いている可能性が高い。2002年には最低賃金労働者の約15%が世帯年収300万円未満の世帯の世帯主であり, 約半数の最低賃金労働者は世帯年収が500万円以上の世帯の世帯員であった。最低賃金の上昇によって影響を受ける労働者の割合が都道府県ごとに異なることを用いた分析によれば, 最低賃金の上昇は10代男性労働者と中年既婚女性の雇用を減少させる。

6 0 0 0 OA 家庭での省エネルギー行動に対する内発的動機付けの長期的な効果

- 著者

- 森 康浩 小林 翼 安保 芳久 大沼 進

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.160-171, 2016-03-18 (Released:2016-03-28)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 2

The purpose of this study is to investigate extrinsic and intrinsic motivation factors relating to long-term household energy-saving behaviors. Sixty-nine households from Asahikawa City, Japan, participated in a one-year energy-saving project, reporting monthly actual energy use of electricity, gas, and paraffin oil. Participating households also completed a questionnaire at the beginning, the half-way point, and upon completion of the one-year project. Results showed that intrinsic motivation such as enjoyment and interest impacted both self-reported and actual energy use. Moreover, intrinsic motivation at 6 months had an effect on behavior at one year. Meanwhile, extrinsic motivation, provided in the form of points, failed to impact behaviors, although extrinsic motivation at 6 months affected intrinsic motivation at one year. The role of extrinsic motivation as initial participation encouragement, and the effect of intrinsic motivations on long-term behavior are discussed.

6 0 0 0 シリーズ[性を探る] 性同一性障害

- 著者

- 森 泰美

- 出版者

- 早稲田大学人間総合研究センタ-

- 雑誌

- ヒュ-マンサイエンス (ISSN:09148973)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.22-27, 2000-09

6 0 0 0 キャッシュレス化の統計整備と経済的インパクトに関する研究

近年、政府は、「キャッシュレス決済比率」の引き上げを政策目標として掲げている。しかし、上記の指標は、銀行の口座間送金が考慮されていないほか、最近、普及しつつあるモバイル決済等については十分カバーしていないという問題がある。「キャッシュレス決済比率」は、一つのマクロ指標ではあるが、消費者のライフスタイルや社会構造の変革(デジタル化)に対応したものになっていない。本研究では、消費者の決済手段の選択、利便性や生産性への影響、金融・決済業の産業組織や規制監督のあり方(消費者保護、金融政策含む)について、1)統計整備(普及調査、新たな指標作成)と、2)経済的影響について分析(理論・実証)を行う。

6 0 0 0 OA 大学生の自己肯定感における対人関係の影響 : コミュニケーションを重視して

- 著者

- 吉森 丹衣子 Taeko Yosimori

- 雑誌

- 国際経営・文化研究 = Cross-cultural business and cultural studies (ISSN:13431412)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.179-188, 2016-12-01

In recent years, self-affirmation has been attracting attention in the area of education and psychology, Since it was pointed out that Children’s self-affirmation of Japan is lower than in a foreign country of a children. For this reason, research and practice to raise the self-affirmation of children have been made. However, it is not a study about the increase of self-affirmation of college students so that, In this study, we investigated the influence factors on the self-affirmation of college students. As a result, it was found that anxiety abandoned and communication skills can affect the self-affirmation.

- 著者

- 佐藤 孝雄 巌谷 勝正 長瀬 忍 森 茂樹 能城 修一 吉永 淳 米田 穣

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, no.1, pp.15-23, 2019

<p>東京都目黒区祐天寺に所在する阿弥陀堂は,五代将軍徳川綱吉・八代将軍徳川吉宗の養女であった竹姫が,1724(享保九)年,厄除けの為に造営・寄進した堂宇と伝えられる。寺録にはその由来と合わせ,寄進時,施主竹姫の御髪を収めた石箱が須弥壇の下に埋設されたことも記されている。2014年,改修工事のため阿弥陀堂が一時移設されたところ,寺録に記されている通り,須弥壇の真下に当たる位置に基壇に埋設された石箱が現れ,その内部から頭髪と板材片,白色の粉塊,懐中鏡ほか若干の遺物を発見するに至った。小稿では,それらの観察所見・分析結果を報告し,将軍家養女の中でもひときわ著名な竹姫の食性と厄除け行為について推測し得た事柄を記す。</p>

6 0 0 0 実際の症例に見られる性同一性障害者の転性までの過程

- 著者

- 森 泰美

- 雑誌

- 日本性科学会雑誌 = Japan Journal of Sexology

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.9-22, 1997-08-01

6 0 0 0 OA 日本列島の大陸地殻は成長したのか?

- 著者

- 鈴木 和恵 丸山 茂徳 山本 伸次 大森 聡一

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.6, pp.1173-1196, 2010-12-25 (Released:2011-03-17)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 20 35

The Japanese Islands have long been considered to be the most evolved of all the island arcs in the oceans. A simple scenario has been implicitly accepted for the growth of the Japanese Islands: since subduction started sometime around 520 Ma, the TTG crust has increased over time in association with the steady-state growth of the accretionary prism in front. Here, we show very different dynamic growths of TTG crusts over time than previously thought, i.e., four times more TTG crusts than at present must have gone into the deep mantle due to tectonic erosion, which occurred six times since subduction was initiated at 520 Ma. Tectonic erosion is a major process that has controlled the development history of the Japanese islands. It can be traced as a serpentinite mélange belt, which indicates the upper boundary of past extensive tectonic erosion.

- 著者

- 玉森 聡 石黒 祥生 廣井 慧 河口 信夫 武田 一哉

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌コンシューマ・デバイス&システム(CDS) (ISSN:21865728)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.33-46, 2019-05-24

名古屋大学COIでは,高齢者が元気になるモビリティ社会の実現を目指した研究開発を進めている.高齢者が「いきいきした生活」を送るために,外出や他者とのコミュニケーションを継続的に行うことが重要である.我々は高齢者の外出促進を目的として,スマートフォンを利用した個人適応型行動認識とチャットアプリケーションを開発した.これは,高齢者の行動を逐次認識し,蓄積されたデータを活用して地域のイベントなど外出につながる情報を,チャット対話を通じて高齢者に提示する外出促進チャットアプリケーションである.本論文では,愛知県豊田市にて10名の実験協力者に対し実証実験を行い,実環境下での行動認識結果の報告およびアプリの実現可能性や製品化に向けての問題点の確認を目的としている.この実証実験から,アプリに導入した個人適応学習型行動認識について,実環境下で特定の行動「テレビの視聴」の認識が最大46%の精度で可能であることが分かった.この認識結果に基づいたチャットが行える一方で,行動認識上の問題点として,周囲の環境音が大きく精度に影響を与え,チャットのやりとりの阻害原因になる.それゆえ,誤った認識結果に基づくチャットをできるだけ減らす必要があり,より多くの高齢者の外出促進を行うには年齢や忙しさに応じた会話内容や提示内容,提示手法の検討も必要であることが分かった.

- 著者

- 金森 逸作

- 出版者

- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部

- 雑誌

- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.3, pp.C38-C40, 2004-06-20 (Released:2017-10-02)

非可換性を導入することで、格子上でもLeibnitz則とnilpotencyを持った微分形式を定義できる。我々はClifford積と呼ばれる微分形式同士の演算を格子上で定義し、それを用いてDirac-Kahlerフェルミオンを記述した。得られた格子フェルミオンはstaggeredフェルミオンであり、結合則を持つClifford積で記述したため、容易にゲージ不変な作用を書き下すことができる。この報告は河本昇氏(北大理)との共同研究[1]に基づく。

6 0 0 0 IR 中国の人虎変身譚―「脱ぐ/着る」の民話学(その二)―

- 著者

- 島森 哲男

- 雑誌

- 宮城教育大学紀要 = Bulletin of Miyagi University of Education

- 巻号頁・発行日

- no.53, pp.403-426, 2019-01-31

中国の唐代伝奇小説に見られる虎と人との婚姻譚、虎の人への変身譚、人の虎への変身譚には、虎の皮を脱いだり着たりして変身する話が多い。民話に多く見られる「脱ぐ/着る」の変身について、中国唐代の虎と人の変身譚を材料に、その時代背景や民俗学的背景も含めて具体的に検討する。

- 著者

- 森田 喬

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.7, pp.7_42-7_47, 2018

6 0 0 0 本州中部南方沖から採集されたダイオウイカ属の一種の幼稚仔について

- 著者

- 土屋 光太郎 森 賢

- 出版者

- 日本貝類学会

- 雑誌

- 貝類学雑誌Venus : the Japanese journal of malacology (ISSN:00423580)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.225-230, 1998-10-31

- 参考文献数

- 11

本州南方沖よりダイオウイカ属の一種Architeuthis sp.の幼体が採集された。この個体は外套背長18 mmで, 全背面を赤色の大型色素胞に, 外部ほぼ全面を銀白色の組織によって覆われていた。外套膜は細長く, 後端に亜三角形の短い鰭を有し, 頭部は大きく, 太短い腕と弱い触腕を備える。既存の報告としてはタスマン海近海で採集された外套背長10 mmの稚仔と東部太平洋および大西洋から採集された50 mm前後の幼体2個体の報告があるが, タスマン海の標本についてはその同定が疑問視される。東部太平洋および大西洋から採集された個体に比べ, 今回の個体は腕が短い点が特徴的であるが, これが種による差なのか, 成長に伴う変化に大きく依存しているのか, 現段階では不明である。

6 0 0 0 OA 合気道の稽古者はいかに倫理性を身につけるのか:意味生成体験という観点から

- 著者

- 森山 達矢

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- pp.12061, (Released:2013-05-13)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

This paper examines the relationship between ethics and the Japanese martial arts (budo). The issue of this relationship has been studied mainly from the standpoint of history, and has not been much researched from the standpoint of practitioners. Therefore, in this paper, I describe how practitioners acquire the ethics of budo by approach the topic through the concept of “becoming,” as maintained by Sakuta, Yano and Kameyama, with the intention of clarifying the inner processes adopted by practitioners. For this purpose, I observed participants at an aikido dojo. Generally, participant observation means describing the experiences of field work objectively. In this paper, however, I describe the aikido practitioners' inner experiences, and from that I try to clarify the practical aspect of the relationship between ethics and budo. The findings of my study were as follows. In the practice of aikido, the practitioners are instructed to harmonize with each other and are taught that this feeling of harmonization is the “Aikido spirit”. Not only by developing this feeling, but also an awareness that the mind and body don't match each other, and control of mind and body cannot be achieved together, aikido practitioners gain a new view of the world, and reflect on everyday life and communication with others through the feeling gained in the dojo. Aikido practitioners acquire ethics through constant reflection on mind and body. Such reflection is indispensable in order for practitioners to embody morality. I think it is possible to consider fundamentally the roles of modern Japanese martial arts by clarifying these processes.

6 0 0 0 「Aha!」の瞬間に関連した脳磁場の計測(視聴覚技術および一般)

- 著者

- 清水 裕次 田森 佳秀

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.30, pp.43-48, 2002-03-20

ヒトは探索物を発見した瞬間に「Aha!」と思う。この瞬間は、いわばひらめきの瞬間のことであるから、いつ起こるのか予測できない。同様な事は他のモダリティでも見られることから、「Aha!」の瞬間は、モダリティーに共通の認知現象であると考えられる。我々は「Aha!」の瞬間に起こる神経活動の変遷を調べるために多チャンネルMEG計測を行った。電流双極子の位置推定の結果、「Aha!」の瞬間に関連する局在した神経活動は、上前頭回と帯状回前頭下部に出現することが分かった。

6 0 0 0 OA 野焼き発生の時間分布調査および稲作残渣野焼きによる大気汚染物質排出量の日変動推計

- 著者

- 富山 一 田邊 潔 茶谷 聡 小林 伸治 藤谷 雄二 古山 昭子 佐藤 圭 伏見 暁洋 近藤 美則 菅田 誠治 森野 悠 早崎 将光 小熊 宏之 井手 玲子 日下 博幸 高見 昭憲

- 出版者

- 公益社団法人 大気環境学会

- 雑誌

- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.105-117, 2017-07-10 (Released:2017-09-14)

- 参考文献数

- 18

詳細な野焼き頻度分布についての知見を得るために、つくば市において巡回と定点カメラによる観測によって野焼き件数の分布を調査した。2015年秋季 (9~10月) に毎日巡回して燃焼物別の日別野焼き件数を調査し、降雨前に野焼き件数が多くなることが確認されたほか、野焼き件数の57%を占めた稲作残渣は稲の収穫時期から一定期間後に籾殻、稲わらの順で焼却されることが確認された。秋季の巡回調査に続き2016年8月まで4日に1度ほどの頻度で巡回し、月別野焼き件数を比較すると9~11月に多く、1~8月に少ないことが確認された。2016年1~12月にかけて行った筑波山山頂に設置した定点カメラからの観測では、1月、10月~12月に野焼き件数が多く、2~9月に少ないことが確認され、1日の中では午前10~11時および午後2~3時に野焼きが行われやすいことが確認された。2015年秋季の調査結果にもとづいて稲の収穫時期と気象条件から稲作残渣の年間野焼き発生量に対する日別野焼き発生量比を推計する回帰モデルを構築した。回帰係数から、降雨前に野焼き件数が増えること、強風により野焼き件数が減ることが定量的に確認された。構築されたモデルに都道府県別の稲収穫時期と気象データを適用して、従前研究では推計できなかった都道府県別の大気汚染物質排出量の日変動を、2013、2014年の稲収穫時期と気象データを適用して各年の野焼き発生量比の日変動をそれぞれ推計した。

6 0 0 0 OA 鯨工船日新丸の建造に就て

- 著者

- 森本 猛夫

- 出版者

- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers

- 雑誌

- 造船協會會報 (ISSN:18842054)

- 巻号頁・発行日

- vol.1936, no.59, pp.121-162, 1937-02-20 (Released:2010-01-20)

The antarctic whaling tanker, “Nisshin Maru” (22, 000 tons deadweight) was successfully built on 28 th Sept. '36 by the Kawasaki Dockyard Co., Ltd., Kobe, in the record of only 216 days from laying down of the keel to the delivery to Messrs. Taiyohogei Kabushiki Kaisha.The vessel is the largest tanker of its kind ever built in Japan, and the following dates indicate the extraordinary speedy program at which she was built in such a short period.The contract signed 28 th, November, 1935.The keel laid 26 th, February, 1936.The launching 1 st, August, 1936.The official trials 14 th, September, 1936.The Delivery 28 th, September, 1936.There were many difficulties which they had to overcome, such as : difficult construction on an ordinary building slip not well arranged with up-to-date crane equipments, unusual short time limit of construction, and hardship of prompt collection of materials, etc.They laid down therefore a strict schedule so as not to delay the delivery and by good luck, it was faithfully obeyed by the men of all departments of the Dockyard Co.Combined with the mutual co-operation of all men and proper supply of all necessary materials, the schedule was very satisfactorily carried out in good order.On the other hand, special attention wa so pa to the working hours as well as labour shifts so that the workmen should not be overworked either mentally or physically.Thus their earnest efforts have at last produced good results with such an epoch-making record of speedy ship building which has never been experienced in the world.In addition, this vessel adopted the “Isherwood Bracketless system, ” the simplicity of which has proved a good effect upon such a quick work as “Nisshin Maru.” The principal dimensions are as follows : Length over all…550'-0''Length between perpendiculars…535'-0''Breadth moulded…74'-0''Depth moulded to upper deck…48'-9''Load draught…34'-25/16''Gross tonnage…16, 764 tonsDeadweight…22, 000 tonsMaximum speed…14'5 knots

6 0 0 0 OA 親密な関係における怒りの感情表出と効果:生存時間分析による検討

- 著者

- 上原 俊介 森 丈弓 中川 知宏

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- pp.1708, (Released:2018-12-07)

- 参考文献数

- 31

怒りの表出に焦点を当てた従来の研究では,親密な人間関係を維持するためには怒りを抑制し制御することが重要であるとされてきた。その一方で,怒りを示す行動には相手の行動制御機能や自己開示機能が備わっているという点から,人間関係の親密化を促進する契機になると考える研究者たちもいる。そこでわれわれは,怒りを表出するほど親密な関係が継続しやすいと予測して,分析を行った。質問紙研究において,大学生参加者たちに最も印象に残った異性との失恋経験を想起させ,その経験について,交際期間と日頃怒りを表していたレベルを評価させた。これらのデータについて生存時間分析を行ったところ,強くはないが恋人に怒りを示していたと答えた参加者ほど,交際期間を有意に長く報告することが確認された。こうした結果を受けて,親密な人間関係においてみられる怒りの関係継続効果が議論された。