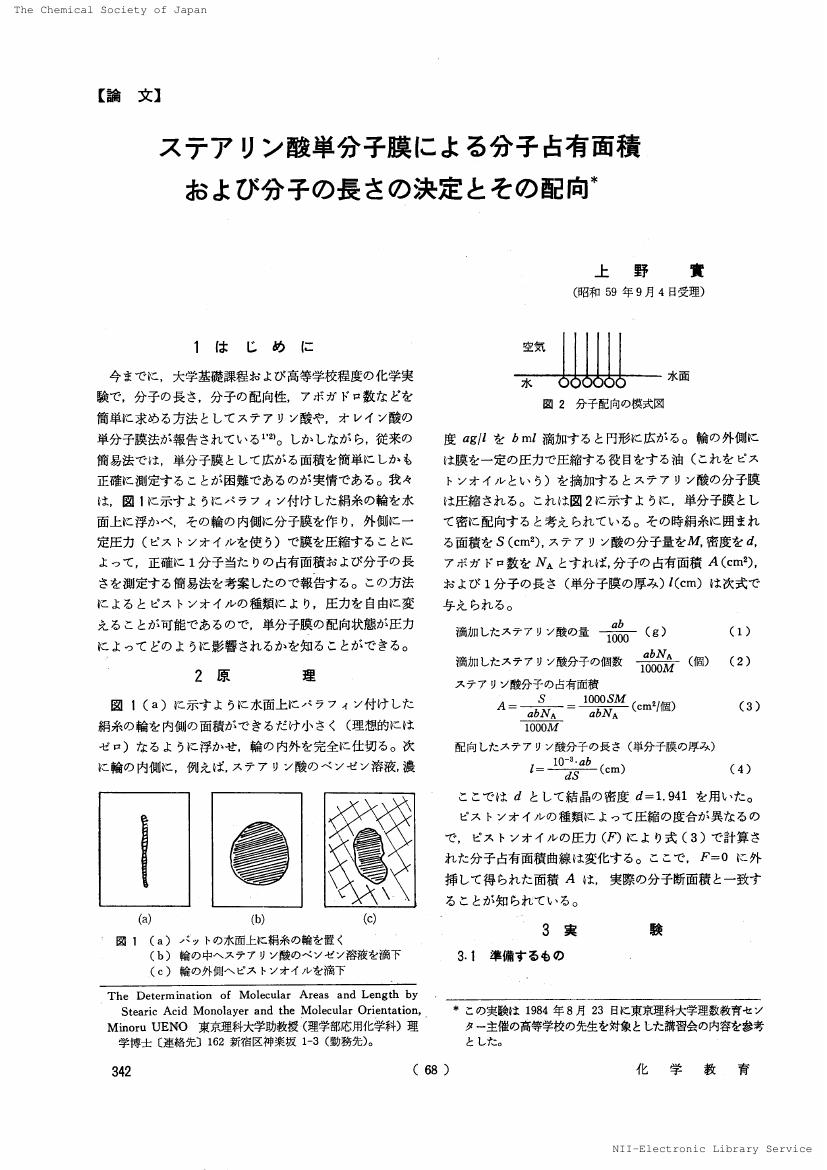

1 0 0 0 OA ステアリン酸単分子膜による分子占有面積および分子の長さの決定とその配向

- 著者

- 上野 實

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.342-343, 1985-08-20 (Released:2017-09-15)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 近代日本民俗学史の構築について/覚書(第Ⅰ部 学史研究の可能性~方法と射程)

- 著者

- 佐藤 健二

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.165, pp.13-45, 2011-03-31

本稿は近代日本における「民俗学史」を構築するための基礎作業である。学史の構築は、それ自体が「比較」の実践であり、その学問の現在のありようを相対化して再考し、いわば「総体化」ともいうべき立場を模索する契機となる。先行するいくつかの学史記述の歴史認識を対象に、雑誌を含む「刊行物・著作物」や、研究団体への注目が、理念的・実証的にどのように押さえられてきたかを批判的に検討し、「柳田国男中心主義」からの脱却を掲げる試みにおいてもまた、地方雑誌の果たした固有の役割がじつは軽視され、抽象的な「日本民俗学史」に止められてきた事実を明らかにする。そこから、近代日本のそれぞれの地域における、いわゆる「民俗学」「郷土研究」「郷土教育」の受容や成長のしかたの違いという主題を取り出す。糸魚川の郷土研究の歴史は、相馬御風のような文学者の関与を改めて考察すべき論点として加え、また『青木重孝著作集』(現在一五冊刊行)のような、地方で活躍した民俗学者のテクスト共有の地道で貴重な試みがもつ可能性を浮かびあがらせる。また、澤田四郎作を中心とした「大阪民俗談話会」の活動記録は、「場としての民俗学」の分析が、近代日本の民俗学史の研究において必要であることを暗示する。民俗学に対する複数の興味関心が交錯し、多様な特質をもつ研究主体が交流した「場」の分析はまた、理論史としての学史とは異なる、方法史・実践史としての学史認識の重要性という理論的課題をも開くだろう。最後に、歴史記述の一般的な技術としての「年表」の功罪の自覚から、柳田と同時代の歴史家でもあったマルク・ブロックの「起源の問題」をとりあげて、安易な「比較民俗学」への同調のもつ危うさとともに、探索・博捜・蓄積につとめる「博物学」的なアプローチと相補いあう、変数としてのカテゴリーの構成を追究する「代数学」的なアプローチが、民俗学史の研究において求められているという現状認識を掲げる。

1 0 0 0 OA 日本新産種 Psathyrella delineata について

- 著者

- 帆足 美伸

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会会報 (ISSN:00290289)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.jjom.H16-19, 2005 (Released:2020-08-31)

- 参考文献数

- 13

日本新産種であるナヨタケ属菌Psathyrella delineataの発生を滋賀県および.東京都で確認したので,記載および図を添えて報告した.本種の和名として,ハゴロモイタチタケを提唱した.

- 著者

- Hiroshi Maejima Kiyohisa Takeishi Hitoshi Sunahori Akiko Yamawaki Kiyomi Nakajima Osamu Yoshimura

- 出版者

- Japanese Physical Therapy Association(Renamed Japanese Society of Physical Therapy)

- 雑誌

- Journal of the Japanese Physical Therapy Association (ISSN:13441272)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.7-14, 2004 (Released:2004-04-22)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 7 7

Falling due to unstable standing balance is considered to be the main cause of bone fractures, which lead elderly persons to becoming bedridden. Thus, the standing balance of elderly persons is being given increasingly greater attention. On the other hand, postural deformation caused by deformation in the spine and lower leg joints is considered to have an effect on standing balance. The objective of this study is to clarify the effect of postural deformation on the following three categories of standing balance; 1) the ability to immobilize Center of Gravity (COG) in standing statically, 2) the ability to control COG during movement and 3) the postural response induced by postural sway. Fifty elderly persons (age:77.7 ± 6.4 years old, fifty females) participated in this study. Postural deformation was measured using a Spinal Mouse, a device for non-invasive measurement of spinal curvature and photographic image in sagittal plane. In line with to Nakata's classification of postural deformation, subjects were classified by extension type, S-character deformation type, flexion type, hands on the knee type and normal group. In order to assess the ability to immobilize COG in static standing, Center of Pressure (COP) in static standing was measured for 30 sec. In order to assess the ability to control COG during movement, functional reach, maximal length of stride and the period of 10 m gait were measured. Postural response was induced by fore-aft perturbation of the platform on which the subjects stood. Postural responses were assessed by measuring both COP, and electromyography (EMG) of muscles in the lower legs. There was little significant difference among the five groups concerning postural deformation in every measured item, neither in the ability to immobilize COP in static standing, nor in the postural response induced by postural sway. However, the results of measured items concerning the ability to control COG during movement were significantly worse in flexion type and hands on the knee type compared with the normal group. It was suggested that postural deformation in elderly persons effects exclusively on the ability to control COG during movement in standing balance.

1 0 0 0 OA 法華の密教化に関する私見

- 著者

- 長部 和雄

- 出版者

- 密教研究会

- 雑誌

- 密教文化 (ISSN:02869837)

- 巻号頁・発行日

- vol.1954, no.26, pp.38-47, 1954-03-20 (Released:2010-03-12)

1 0 0 0 OA 国土のグランドデザインと地域社会 中山間地域からの考察

- 著者

- 築山 秀夫

- 出版者

- 地域社会学会

- 雑誌

- 地域社会学会年報 (ISSN:21893918)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.11-27, 2016 (Released:2017-05-15)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 3

In this paper, first of all, I’ll consider the trends of regional policies ( Comprehensive National Development Plans ) in Japan, from a viewpoint of GD2050 announced in July, 2014. For this purpose, I place GD2050 among the trends of the past National Spatial Development in Japan and reconsider its continuity and shift. Until GD2050 was introduced, a principle of well-balanced national development had been maintained. The most important difference between the previous Comprehensive National Development Plan and GD2050 is that GD2050 introduces the regional distribution with differential basis rather than well-balanced regional development. GD2050 gives a shock by predicting the two challenges facing Japan, namely, an unprecedented population decrease and natural disasters. In order to deal with them, it indicates as the prerequisite “selection and concentration,” “Compact and Networks”, “Building National Resilience.” This is, as it were, a Shock Doctrine by which the government introduces market fundamentalism, taking advantage of disastrous situations. As an example of the cases that national regional policy like GD2050 influences the local community, I analyze Ooka-mura, which is in a mountainous area, merged into Nagano-shi in 2005. This area is a typical place which is not selected in GD2050. While intensive investment is carried out for some compact cities, management efficiency and marketization are pessured on other areas like Ooka-mura in order to secure financial resources for regional policy like GD2050. This kind of marketization of commons is an example of those pressures which breaks up cohesion of village communities.

1 0 0 0 OA ジェントリフィケーションと都市政策

- 著者

- 高木 恒一

- 出版者

- Japan Association for Urban Sociology

- 雑誌

- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, no.34, pp.59-73, 2016-09-03 (Released:2017-11-01)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 2 2

Since the mid-1990s, Tokyo has been undergoing extensive reurbanization, and a lot of gentrification projects are currently being undertaken in the central area. This study aims to examine this transformation of socio-spatial structure of the Tokyo metropolitan area from the perspective of gentrification studies. Recently, urban policy has been the foundation of gentrification in gentrification studies. These studies introduced the idea that the wide variety of urban policies, which were framed according to the political situation of each county or city, affects the characteristics of gentrification. Consequently, in this study, I trace the urban policy implemented by both the national government and the Tokyo Metropolitan Government (TMG) since the mid-1990s. I choose to focus on urban renaissance policy and housing policy out of the many fields of the urban policy. I find that the aim of the nation's urban renaissance policy is to escape from recession after the economic downturn, and the TMG's policy corresponds with this goal. Furthermore, I discuss the inclusion of “neoliberalism” and “entrepreneurialism” in the urban renaissance policy, with gentrification in the central Tokyo area in the early 21st century being the spatial expression of this inclusion. Moreover, I recommend that housing policy be incorporated into the overall urban renaissance policy thereby regarding as a tool for gathering the elite who are suitable for urban economic growth strategy rather than responding to residents' basic need.

1 0 0 0 OA スマートフォンカメラの画像処理技術

- 著者

- 西澤 眞人 石橋 賢司 堀 友一 仲宗根 陽一

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.4, pp.265-270, 2021 (Released:2023-04-22)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

近年スマートフォンのカメラ機能が大幅に向上していることが話題となっており,ユーザーがスマートフォンを購入する 際にカメラの性能がとても重要視されるようになってきている.もともと一眼レフカメラに比べ,スマーフォンカメラはそのサイズの制限による特性上,イメージセンサーやレンズの性能の点で大きく劣っているが,膨大な演算量の画像処理の導入やイメージセンサーに対するスマートフォン特有の改良を施し高画質化を図っている.その代表的な機能に,HDR(High Dynamic Range)撮影,超解像ズーム,デジタルボケなどがあり,本稿では,AI(Artificial Intelligence)技術の活用を含めたスマートフォンのカメラにおける画像処理技術について紹介する.

1 0 0 0 摘田稲作の民俗学的研究

- 著者

- Yuta MAEKAWA Akihiko SUGIYAMA Takashi TAKEUCHI

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.16-0498, (Released:2016-12-11)

- 被引用文献数

- 9 12

We aimed to assess the effects of lactoferrin (Lf) on glycemic regulatory responses under restraint stress (RS) in rats. Bovine Lf (bLf, 100 mg/kg) was intraperitoneally administered to rats before oral saline administration or oral glucose tolerance test (OGTT) following 60 min of RS load. In the case of oral saline administration, RS significantly raised plasma glucose, but bLf did not affect the level. Plasma glucose in OGTT showed an overall lower transition in the bLf group, and the levels at 30 and 180 min or the area under the curve (AUC) were significantly decreased. Although bLf suppressed an increase in plasma corticosterone during RS, the levels of plasma insulin, epinephrine and glucagon were not changed by the bLf treatment.

1 0 0 0 OA 岡山市のたばこの吸い殻から発生した双翅目昆虫5種

- 著者

- 吉澤 聡史

- 出版者

- 日本ペストロジー学会

- 雑誌

- ペストロジー (ISSN:18803415)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.29-32, 2021-03-25 (Released:2022-03-25)

- 参考文献数

- 17

岡山市内において水分を含んだたばこの吸い殻に双翅目昆虫の幼虫が発生していることが発見された.これらの幼虫を室内(15〜20°C)で飼育した結果,5種の成虫が羽化してきた.これら5種の同定結果はナガサキニセケバエCoboldia fuscipes (Meigen)(ニセケバエ科),ナミクロコバエDesmometopa varipalpis Malloch(クロコバエ科),クロヒメイエバエFannia prisca Stein(ヒメイエバエ科),ワラベヒメイエバエF. pusio (Wiedemann),トウヨウクキイエバエAtherigona orientalis Schiner(イエバエ科)であった.

1 0 0 0 OA 鋳造シミュレーションソフトTopCAST

- 著者

- 安藤 彰祐 羽座 健二

- 出版者

- 公益社団法人 日本鋳造工学会

- 雑誌

- 鋳造工学 (ISSN:13420429)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.12, pp.946-950, 2014-12-25 (Released:2019-01-01)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 高圧による食品タンパク質の物性変化

- 著者

- 池内 義英

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.5, pp.612-615, 2000-05-01 (Released:2008-11-21)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 OA 熱処理の新技術

- 著者

- 大和久 重雄

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.420-428, 1970-03-01 (Released:2010-10-12)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 戦時インフレーション : わが国・昭和12~20年(5)

- 著者

- 原 薫

- 出版者

- 法政大学経済学部学会

- 雑誌

- 経済志林 = The Hosei University Economic Review (ISSN:00229741)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.1-2, pp.267-337, 2005-07-30

1 0 0 0 OA マイタケ由来のプロテアーゼが米飯の物性および米タンパク質に与える影響

- 著者

- 大石 恭子 足立 里穂 米田 千恵 大田原 美保 香西 みどり

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.10, pp.360-367, 2020-10-15 (Released:2020-11-02)

- 参考文献数

- 30

1.コシヒカリおよびあさひの夢を試料とし,マイタケ抽出液を用いて飯を調製した.官能評価では,水で炊飯した飯に比べてコシヒカリのマイタケ飯は粘りが強く,あさひの夢では軟らかく,つやおよび粘りが強いと評価された.物性測定ではいずれの品種においても粒全体の硬さが低下した.コシヒカリを試料とし,浸漬のみのマイタケ抽出液の利用でも飯の物性向上が見られ,浸漬および加熱の両方でマイタケ抽出液を用いることで冷蔵後の物性も改善した.2.米をマイタケ抽出液に50℃で1時間浸漬すると,米からの溶出タンパク質量が増加し,プロテアーゼ阻害剤のぺプスタチン添加により溶出が抑えられた.浸漬液のSDS-PAGE分析では,マイタケの金属プロテアーゼによるグルテリン酸性サブユニットの部分分解が認められた.さらに遊離アミノ酸の分析において疎水性アミノ酸が多く遊離していたことから,エンド型,エキソ型両方の金属プロテアーゼが炊飯時の米のタンパク質を分解し,飯の物性変化に関与していることが示唆された.

1 0 0 0 OA 日本の山地における残雪凹地と地すべり地形の研究 動向と意義および課題

- 著者

- 苅谷 愛彦

- 出版者

- 日本山の科学会

- 雑誌

- 山の科学 (ISSN:24357839)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.1-11, 2019 (Released:2022-01-04)

日本の山地は内的営力の影響を強く受ける変動帯にあり,外的営力をもたらすモンスーン性の多雨・多雪気候下に置かれている.このような自然特性を持つ日本の山地では,残雪凹地や地すべり地形は,氷河地形および凍結融解作用や永久凍土の影響を強く受ける周氷河地形と同等かそれ以上に普遍的な存在である.それにもかかわらず,高山帯や亜高山帯で展開される日本の山地地形学および気候地形学において,残雪凹地と地すべり地形は研究上のニッチともいうべき状況にあり,研究の蓄積は不十分である.本稿は日本の山地における残雪凹地と地すべり地形の地形学的研究について,研究動向を整理・論評したものである.また,これらの地形を研究対象とする意義や今後の課題に言及している.多雨多雪かつ地殻変動の活発な湿潤変動帯にある山地を扱う日本の地形学を持続・発展させるために,残雪凹地や地すべり地形を取りあげ,内外に成果を発信する意味は大きい.

1 0 0 0 直観像と共感覚の知覚情報処理に関わる脳内基盤の解明

直観像と共感覚はともに、眼前には存在しない対象物や風景、色彩やパタンといった視覚像(Photism)が外部空間にありありと「見える」という特異な視知覚性イメージをともなう現象である。本研究はこうした直観像と共感覚のPhotismの感覚的鮮明性と外部投射性に関わる知覚情報処理について脳機能画像法、視線活動計測、認知行動実験を用いて検討し、その特異性を示す科学的エビデンスを提供する。また直観像・共感覚保有者の視空間イメージ表象能力をアファンタジアからハイパーファンタジアに至るスペクトラムの一方の極に位置づける「認知―神経機構モデル」の構築を試みる。