1 0 0 0 OA 電気通信分野の自由化 30 年と実証研究

- 著者

- 中村 彰宏

- 出版者

- 総務省情報通信政策研究所

- 雑誌

- 情報通信政策レビュー (ISSN:24356921)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.13-24, 2015-11-30 (Released:2020-09-05)

わが国では、1985 年に電気通信事業法が施行され、電電公社による独占の廃止と市場原理の導入がはかられた。本稿では、わが国の電気通信市場に競争が導入されて以降、その時々に行われた実証分析を概観しながら、電気通信分野の自由化 30 年の振り返りを行っている。本稿は網羅的な先行研究のサーベイではないが、制度変更とその際の市場を捉えた実証分析を振り返ることで、わが国の電気通信市場の評価に実証分析が取り入れられ、より客観的な制度構築につながってきた歴史が明らかとなる。実証分析の系譜から見ても、わが国の電気通信市場が自由化 30 年を経て、NTT と他の競争事業者が一部を除いてある程度対等に競争する環境が整ってきていることが示される。

1 0 0 0 OA 木質構造の減衰

- 著者

- 宋 成彬 曽田 五月也

- 出版者

- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」

- 雑誌

- 理論応用力学講演会 講演論文集 第64回理論応用力学講演会

- 巻号頁・発行日

- pp.OS1-01-02, 2017 (Released:2018-11-13)

In recent years, the Institution of the Long-Life quality housing for Wooden structure house is needed proper maintenance and evaluation of seismic performance. And the application of the vibration control structure for Wooden structure is also increasing. In order to evaluate seismic performance of wooden structure directly, it is useful that time-history earthquake response analysis is useful to evaluate the response about input energy of earthquake. In this report, we analyzed damping of wooden structure from the measured vibration data, and propose the damping model for Wooden structure. We compare response analytical result with experiment.

1 0 0 0 OA 壁許容耐力に基づく木質制振住宅の簡易設計法

- 著者

- 坂田 弘安 山崎 義弘 笠井 和彦

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.695, pp.103-112, 2014-01-30 (Released:2014-07-10)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 3 3

In order to mitigate seismic damage of timber houses, application of passive control devises is demanded. The authors have developed high performance shear walls with various types of dampers, which are called “energy dissipation walls”. For the future, new design method has to be proposed to generalize passively controlled timber structures. In this paper, a method to evaluate allowable strength of shear wall is proposed. Advantage of passively controlled structure is to reduce maximum deformation, and energy dissipation walls are added to a structure so that maximum deformation angle of the structure subjected to level2 earthquake is less than target deformation. Accuracy of the method is demonstrated through a lot of non linear time history analyses.

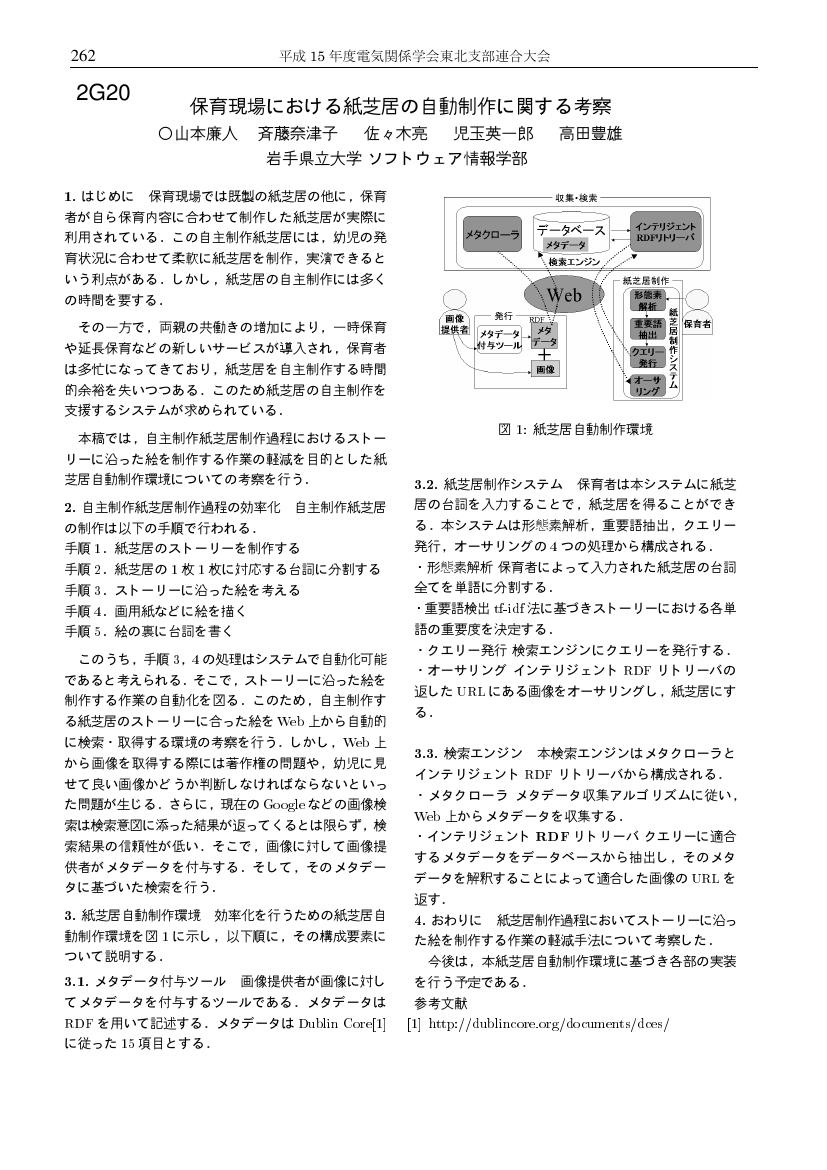

1 0 0 0 OA 保育現場における紙芝居の自動制作に関する考察

- 著者

- 山本 廉人 斉藤 奈津子 佐々木 亮 児玉 英一郎 高田 豊雄

- 出版者

- 電気関係学会東北支部連合大会実行委員会

- 雑誌

- 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.262, 2003 (Released:2004-09-15)

1 0 0 0 OA Highly enantioselective hydroxymethylation of unmodified α-substituted aryl ketones in water

- 著者

- Taku KITANOSONO Tomoya KAWASE Yasuhiro YAMASHITA Shū KOBAYASHI

- 出版者

- The Japan Academy

- 雑誌

- Proceedings of the Japan Academy, Series B (ISSN:03862208)

- 巻号頁・発行日

- pp.pjab.99.022, (Released:2023-09-06)

Catalytic asymmetric direct-type aldol reactions of ketones with aldehydes are a perennial puzzle for organic chemists. Notwithstanding the emergence of a myriad of chiral catalysts to address the inherent reversibility of the aldol products, a general method to access acyclic α-chiral ketones from prochiral aryl ketones has remained an unmet synthetic challenge. The approach outlined herein is fundamentally different to that used in conventional catalysis, which typically commences with an α-proton abstraction by a Brønsted base. The use of a chiral 2,2′-bipyridine scandium complex enabled the hydroxymethylation of propiophenone to be run under base-free conditions, which avails effectual suppression of hydrolytic deactivation of the Lewis acid catalyst. Intriguingly, the use of water as a reaction medium had an overriding effect on the progress of the reaction. The sagacious selection of sodium dodecyl sulfate and lithium dodecyl sulfate as surfactants allowed a variety of propiophenone derivatives to react in a highly enantioselective manner.

1 0 0 0 OA 「生命とは何か?」という問いに対して哲学が語ることのできる若干の事柄

- 著者

- 米虫 正巳

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.70, pp.73-90, 2019-04-01 (Released:2019-04-18)

La philosophie peut-elle répondre à la question : « qu’est-ce que la vie ? » Ne serait-ce pas plutôt à la biologie de s’y appliquer puisque cette question est au fondement de ses recherches actuelles ?Mais que la philosophie doit-elle faire ? Examinons deux épistémologues français des sciences de la vie : Georges Canguilhem et Gilbert Simondon. Notre argument se développe en trois moments : 1) on explique deux concepts concernant la vie : la « normativité biologique » chez Canguilhem et l’« individuation vitale » chez Simondon ; 2) une fois fixée leur identité conceptuelle, on comprend qu’il est possible de considérer la vie du vivant comme événementiel, c’est-à-dire en instituant sa propre norme ou en s’individuant soi-même ; 3) précisant la manière dont trois biologistes français contemporains, Henri Atlan, Alain Prochiantz, Michel Morange traitent Canguilhem ou Simondon, on remarque que les concepts dont nous sommes redevables à ces deux derniers, correspondent à la définition biologique de la vie et servent à la compréhention de l’essence, de la nature ou du sens de la vie dans la biologie contemporaine.Bref et pour conclure, tandis que les sciences de la vie répondent à la question « qu’est-ce que la vie ? » en en donnant les définitions, la philosophie quant à elle crée les concepts par lesquels on peut comprendre le sens de la vie.

1 0 0 0 OA COPD患者の高齢化の現状

- 著者

- 井上 純人

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.46-49, 2022-12-26 (Released:2022-12-26)

- 参考文献数

- 20

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は主症状である咳嗽や喀痰,息切れといった症状が非特異的であり,かつ緩徐な進行を示すことから,症状が加齢や疲労,感冒症状の遷延と誤認されやすい.さらに一般社会における認知度が低いため,鑑別診断として想起されにくいことから早期に診断されていない患者が多いことが推定されている.しかしCOPDが適切な管理をされずにいると,呼吸機能の低下,身体活動性の低下,さらには増悪による呼吸不全や全身性の合併症の併発といった様々な問題を生じることとなる.急速な高齢化が進む我が国において,COPDを早期に発見し,適切な治療につなげていくかは重要であり,更には呼吸機能だけではなく全身性の併存症にも着目して治療を検討していくことが求められる.COPD診断と治療のためのガイドラインの管理目標にある,運動耐容能と身体活動性の向上および維持を達成することは,高齢者が元気で長生きしていくために重要な要素である.

1 0 0 0 OA 肝動脈虚血による急性肝障害を契機に発見された肝動脈瘤破裂合併ANCA関連血管炎の1例

- 著者

- 倉橋 知英 法水 淳 三宅 崇之 早田 菜保子 岡本 明之 青地 一樹 平尾 元宏 山田 拓哉 平松 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.9, pp.437-444, 2023-09-01 (Released:2023-09-11)

- 参考文献数

- 13

症例は80代男性.発熱・咳嗽を主訴に前医を受診,肺炎と診断され抗菌薬投与を開始されたが,肝酵素上昇を認め紹介となった.血液検査でMPO-ANCA陽性であった.腹部エコー検査で肝動脈内血栓を認め,肝動脈虚血による急性肝障害と診断した.第7病日に収縮期血圧70 mmHg台と急激な低下を認め,造影CTで肝周囲に血腫,多発肝動脈瘤,右肝動脈瘤周囲の高吸収域の出現から,肝動脈瘤破裂による腹腔内出血と診断した.腹部血管造影で明らかな出血源は同定できず経過観察とした.第30病日,喀血と呼吸状態の増悪があり,胸部CTで肺胞出血によるびまん性のすりガラス影を認め,ANCA関連血管炎(AAV)と診断した.ステロイドパルス療法にて症状は改善し,肝動脈瘤及び肺胞からの出血の再発なく退院となった.AAVは主に小血管を障害するが,肝動脈等の中型血管も障害をおこすことがあり,稀に肝動脈瘤の原因となりうるため注意を要すると考えられた.

- 著者

- 山本 英里子 村田 美樹 山敷 宣代 山科 雅央 諏訪 兼彦 露無 景子 吉矢 和久 中森 靖 島谷 昌明 関 寿人 長沼 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.9, pp.445-451, 2023-09-01 (Released:2023-09-11)

- 参考文献数

- 17

症例は神経脱髄性疾患に対し加療中の10代後半女性.2週間前より薬疹を認め,被疑薬中止により改善した.1週間前より発熱,嘔気嘔吐が出現,AST 1708 U/L,ALT 1238 U/L,T-Bil 3.5 mg/dlと肝酵素著増を認め,急性肝炎の診断で入院となった.血清学的検査ではウイルス性は否定的であり,薬物性肝障害を念頭に,服用中のステロイドとアザチオプリンを継続した.入院第8病日,PT-INR 2.32,肝性脳症II度を認め,急性肝不全昏睡型(ALF)と診断,ステロイドパルス,血漿交換,高流量持続血液濾過透析と肝移植適応評価を開始したが脳症の改善なく,第10病日に脳浮腫を来した.後に血清中EBV-DNA陽性(3.3 LogIU/mL)が判明した.EBVは成人ALFの成因の約1%と稀だが予後は厳しく,成因不明ALFではEBV再活性化の関与も念頭に置く必要性が示唆された.

1 0 0 0 OA 寄稿 マネジメント力を強化するリスキリング学習プログラムの提案

- 著者

- 亀山 秀雄

- 出版者

- 一般社団法人 国際P2M学会

- 雑誌

- P2Mマガジン (ISSN:24320390)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.17-25, 2023-09-09 (Released:2023-09-09)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA Ivermectinの皮下投与が奏効した重症播種性糞線虫症の1剖検例

- 著者

- 高嶋 伸幹 矢澤 省吾 石原 明 杉本 精一郎 塩見 一剛 廣松 賢治 中里 雅光

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.30-35, 2008 (Released:2008-01-25)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2 3

We report a 49-year-old man who was a human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) carrier, born in Okinawa prefecture where both strongyloidiasis and HTLV-1 are endemic. He presented with fever, headache and urinary retention. On the basis of CSF examination and MRI findings, his condition was diagnosed as myelitis. He received methylprednisolone pulse therapy. He was transferred to our hospital due to severe paralytic ileus. Strongyloides stercoralis (S. stercoralis) was found in the duodenal stained tissue of a biopsy specimen. Ivermectin applied both orally and through enema were ineffective because of severe ileus and intestinal bleeding. Nine mg (200μg/kg) of ivermectin solution was administered subcutaneously every other day for five days (total amount 45mg). The S. stercoralis burden in the stool decreased and paralytic ileus gradually resolved. Three weeks after the resolution of S. stercoralis infection, purulent meningitis developed and acute obstructive hydrocephalus appeared. The hydrocephalus improved by ventricular drainage. Approximately three months after drainage, he died of incidental aspiratory pneumonia. Autopsy showed neither eggs nor larvae of S. stercoralis in the organs. In this case, the fourth reported case in the world, subcutaneous ivermectin injection was dramatically effective. We should consider a diagnosis of strongyloidiasis for any patient from Okinawa prefecture who was an HTLV-1 carrier presenting with unknown origin ileus after treatment of steroid therapy.

1 0 0 0 OA A39 蚊産卵数に与える吸血源の影響

- 著者

- 岡澤 孝雄

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 衛生動物 (ISSN:04247086)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.Supplement, pp.48, 2000-04-01 (Released:2016-08-09)

1 0 0 0 OA ベトナム・サイゴン政権の中部高原統治──先住山地民の土地所有権に対する政策を中心に──

- 著者

- 下條 尚志

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.2-31, 2011-05-15 (Released:2022-09-26)

1 0 0 0 OA 家族社会学の現代的課題 変わりゆく家族にどう対処するか

- 著者

- 布施 晶子

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.48-56,118, 1990-07-20 (Released:2009-08-04)

- 参考文献数

- 10

Firstly, this work examines of the '80s and the present problems of the Japanese family. How has the family been affected by the tremendous economic and social changes brought by rapid economic growth, and the structural recession that followed it? We will find the affluence is barely skin-deep. We pay attention to the working hours, housing, and so on. Creative plans are needed. There is no place for the elderly in Japan. The birty rate is decreasing and the strain on children is inc reasing. We also must consider changes in the configuration of the family. We notice diversity in the configuration. At the same time, We find icreasing self-reliance of members in the family, especially in the wife.Secondly, this work examines how family sociology copes with the Japanese family in transition. We have to confront the problem of the Japanese family acccurately. We have to verify the quality of life. We have to propose a scheme for new policies of qovernment. We have to appreciate the signs of diversity and self-reliance in the family.

- 著者

- 福田 亮子

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.86-95, 2015-04-15 (Released:2016-07-14)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 池澤夏樹「キップをなくして」論 : 死と向き合う時空

池澤夏樹「キップをなくして」は、『小説 野性時代』にて二〇〇三年十二月から二〇〇五年三月にかけて連載された小説である。連載が終了した四か月後である二〇〇五年七月には大幅な本文の修正を加え、角川書店より初版を刊行しており、また文庫版がその四年後である二〇〇九年六月に発売されている。この作品には多くの実在する駅や地名が登場し、それが物語の魅力の一つでもある。駅構内の様子や電車が発車する時刻なども忠実に再現されており、読者はまるで実際にその駅で登場人物たちと行動を共にしているかのような錯覚に陥るだろう。また、物語の主人公が小学生でありながら、生と死という重いテーマについて向き合っているのも、この作品の特徴だといえる。作者である池澤の価値観をベースに、作品では生と死という問題について分かりやすく解説されており、清々しい気持ちで読者も物語を読み進めることができるだろう。だが、それと同時に読んでいる最中にどこか釈然としない感覚もある。主人公であるイタルがやけに大人じみているのである。時代設定も連載当時より一昔前であり、最後の旅行の行き先もなぜ急に北海道なのか。そのわりに鉄道関係の描写は非常に丁寧で、現実味を帯びている。これらの諸問題について、旦敬介が文庫版にて解説を添えている。旦はこの作品の時代が、書かれた二〇〇三年ではなく一九八七年前後であることに注目し、一九八〇年代後半の鉄道文化に焦点を当てている。国鉄が廃止になり一九八八年四月一日からは民営化されたJRが発足し、一九八八年三月には本州と北海道を結ぶ青函トンネルが、同年四月には本州と四国を結ぶ瀬戸大橋が開通した。なお、本州と九州を結ぶ関門トンネルは随分と昔である一九四二年に開通している。このことについて旦は、「きわめて具体的な意味で、日本列島が歴史上初めて、ひとつに統合されたのが一九八八年の春」であり、「連絡船の時代の終わり、鉄道の(ひとつの)時代の終わりに対して池澤さんが捧げた別れの歌だったようにも見えてくる」と、作者である池澤について語っている。また、寝台列車や厚紙のキップ、駅員さんの入鋏作業など、今はなきものが多く存在していたのがこの作品の時代であり、「すっかりファンタスティックな物語であるように見えて、これはある意味で実は、きわめて現実に密着したリアリスティックな物語」であると解説を締めくくっている。旦は一九八〇年代後半の鉄道文化に注目しているが、作品の連載が始まった二〇〇三年当時の鉄道文化については触れられていない。二〇〇〇年代前半の鉄道文化に焦点を当ててみると、その時期は交通ICカードの導入が開始され、鉄道に乗車する際のシステムの移り変わりの時代であった。第一章では、タイトルにもある「キップ」に成り代わるものとして登場したICカードに注目する。キップとICカードの性質の違いから、池澤の連載当時の様子を考察したい。また、この作品は昭和五〇年に発表された黒井千次「子供のいる駅」という短編と、設定が似ていることが指摘されている。第二章では「キップをなくして」と「子供のいる駅」を比較し、両作品でのキップの描かれ方についてまとめたい。第三章では池澤の作品に対するインタビューから、第四章では作品に実際に登場する駅から作品の深層を読み取り、「キップをなくして」という作品に対する読みを深めていきたい。

1 0 0 0 OA 飲食物中の放射性物質

- 著者

- 蜂須賀 暁子

- 出版者

- 公益社団法人 大気環境学会

- 雑誌

- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.A95-A99, 2011-11-10 (Released:2012-06-27)

1 0 0 0 OA 電力小売事業者における蓄電池と電解装置の協調運転とJEPX価格変動リスク回避に関する研究

- 著者

- 松原 雅 吉岡 剛 松橋 隆治

- 出版者

- 一般社団法人 エネルギー・資源学会

- 雑誌

- エネルギー・資源学会論文誌 (ISSN:24330531)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.6, pp.235-244, 2022-11-10 (Released:2022-11-10)

- 参考文献数

- 23

Power retail companies have the risk of paying the penalty due to the imbalance between planned and actual power generation values. And the risk is supposed to increase in the future. Batteries and electrolyzers are a possible solution to reduce the imbalance. To mitigate the high installation cost of electrolyzers, it is important to increase the capacity factor of electrolyzers. In this study, a mathematical model was developed to simulate the operation of a power retail company using a battery and an electrolyzer. Then we proposed a new strategy to produce hydrogen using electricity from JEPX, when the wholesale electricity price is lower than a certain value. The model was formulated as a mixed integer linear programming problem, and the effect of the strategy was evaluated by solving this problem. As a result, this strategy achieved high capacity factor of the electrolyzer, around 60%. In order to reduce the risk of JEPX price fluctuation, we also proposed an electrolyzer’s operation strategy using the prediction error distribution of JEPX price. The effect was quantified through Monte-Carlo simulation. Although the deviation of the yearly revenue was not much reduced by this strategy, the high deviation was notably reduced in the daily revenue.

- 著者

- 金森 昌彦 佐藤 勉 島 友子 齋藤 淳一 Gabor Andocs 近藤 隆

- 出版者

- Japanese Society for Thermal Medicine

- 雑誌

- Thermal Medicine (ISSN:18822576)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.1-14, 2021-03-31 (Released:2021-05-06)

- 参考文献数

- 40

Modulated electro-hyperthermia(略称mEHT),別名“オンコサーミア”は癌温熱療法における新たな治療法である.mEHTは腫瘍の温度上昇を治療に利用する点は通常のハイパーサーミア(癌温熱療法)と同様であるが,幾つかの異なる特長を有する.例えば,正確なインピーダンスマッチングを図る点,振幅変調した13.56 MHzラジオ波(RF)を用いた容量結合型加温である点,腫瘍内温度はいわゆる“マイルドハイパーサーミア”水準の<42 ℃に維持される点,腫瘍細胞膜に連続的な温度勾配を生じさせる点,等である.これによる細胞膜の不均一かつ非平衡な加温は腫瘍細胞のプログラム細胞死(アポトーシス)を誘発するとされる.また低出力のRFを用いるため火傷等の副作用も少ない.従って,mEHTの治療効果を考える場合には,熱作用のみならず,非熱作用(温度上昇に依存しない)の生物効果を考慮することが臨床的にも重要である.サース教授による“Oncothermia: Principles and Practices”が出版された後にも基礎,前臨床研究および臨床結果が数多く報告された.この総説では,最近の知見をまとめ,mEHTの課題と将来に向けたさらなる臨床応用の可能性について考察する.