1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1911年07月10日, 1911-07-10

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1911年12月12日, 1911-12-12

- 著者

- Yue SU Qianru LI Qiaochu ZHANG Zhiming LI Xinxin YAO Yong GUO Longfei XIAO Xiangguo WANG Hemin NI

- 出版者

- The Society for Reproduction and Development

- 雑誌

- Journal of Reproduction and Development (ISSN:09168818)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021-077, (Released:2021-10-22)

- 被引用文献数

- 11

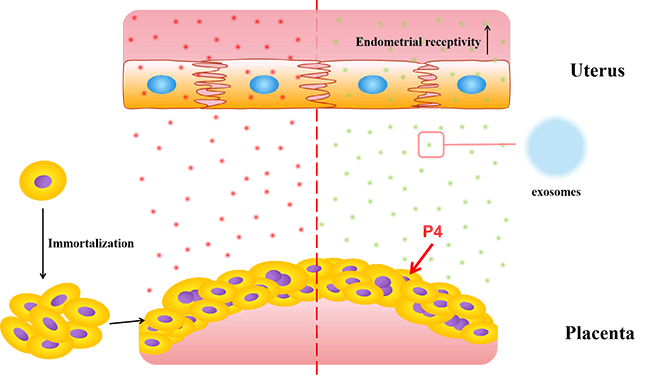

Inadequate fetomaternal interactions could directly lead to pregnancy failure in dairy cows. Exosomes are widely involved in endometrial matrix remodeling, immune function changes, placental development, and other processes of embryo implantation and pregnancy in dairy cows. However, the role of exosomes derived from placental trophoblast cells in regulating the receptivity of endometrial cells and facilitating fetomaternal interaction remains unclear. In this study, bovine trophoblast cells (BTCs) were obtained from bovine placenta and immortalized by transfection with telomerase reverse transcriptase (TERT). Immortalized BTCs still possess the basic and key properties of primary BTCs without exhibiting any neoplastic transformation signs. Subsequently, the effect of trophoblast-derived exosomes (TDEs) on endometrial receptivity in endometrial epithelial cells (EECs) was determined, and the mechanism whereby TDEs and their proteins participate in the fetomaternal interaction during bovine pregnancy were explored. EECs were co-cultured with the exosomes derived from BTCs treated with progesterone (P4). Such treatment enhanced the expression of the endometrial receptivity factors, integrin αv, β3, Wnt7a, and MUC1 by changing the extracellular environment, metabolism, and redox balance in EECs via proteome alignment, compared with no treatment according to the DIA quantitation analysis. Our study demonstrated that trophoblast-derived exosome proteins are one of the most critical elements in fetomaternal interaction, and their changes may act as a key signal in altering endometrial receptivity and provide a potential target for improving fertility.

- 著者

- 田島 孝一

- 出版者

- 神戸女学院大学

- 雑誌

- 神戸女学院大学論集 (ISSN:03891658)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.119-138, 2008-01

The 3rd part is how to do exercises on this method. A beautiful piano tone is produced by 2 elements. One is one's delicacy of hearing for beautiful sounds. Another one is rational using of one's body. The first exercise to educate one's ears sense is done according to the theory by Beata Ziegler. Next exercise is taking out one's useless contractions of muscles. The 3^<rd> one is making a "support" by the 3^<rd> (MP) joint. On the 1^<st> step in this method, it must be trained as the main actor for support the "weight" of hand and arm. The 4^<th> one is how to walk by fingers. It must be done by using the "support" for the "weight", as if it is the waist of a man. One the next, "remove" the "weight" to next position by the finger. After the contact to next keyboard by next finger, the "weight" must be support by this finger's "support". This process is done in very slowly and with legato at the begging, as if a man carries his leg for making one step.

1 0 0 0 活性充てん剤によるポリウレタンエラストマーの補強

- 著者

- 山田 英介 林 明徳 稲垣 慎二 岡本 弘 古川 淳二

- 出版者

- 一般社団法人 日本ゴム協会

- 雑誌

- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.9, pp.645-650, 1994

ミラブル形およびワンショット法ポリウレタンに対して官能基を有するカルボン酸アルミニウム塩(活性充てん剤)の配合試験を行った. ミラブル形ポリウレタンにおいては, 活性水素をもつ官能基を含有するものを配合すると, ポリウレタンの分解が起こり, 架橋物が得られなかったが, ビニル基を含有するものは, 架橋ポリウレタンの引張り物性を大幅に向上させることを認めた. この架橋物の応力-ひずみ曲線をMooney-Rivlin 式で解析した結果, 活性充てん剤は一次結合の増加に寄与し, 架橋助剤として作用していると考えられる.<br>ワンショット法ポリウレタンでは, ビニル基よりもアミノ基を有する充てん剤の方がイソシアナート基との反応により, 補強効果が大きいことを認めた.

1 0 0 0 日本妖怪学大全

- 出版者

- 小学館

- 巻号頁・発行日

- 2003

妖怪と妖怪研究 : 序論に代えて / 小松 和彦 I 描かれた妖怪 遊びの中の妖怪たち : 近世後期における妖怪観の転換 / 香川 雅信 妖怪浄土双六考 / 岩城 紀子 予言する幻獣 : アマビコを中心に / 湯本 豪一 清朝末期の画報に見える日本の怪物報道 / 武田 雅哉 「創作」としての妖怪 : 馬琴作『化競丑満鐘』の笑い / アダム・カバット 近世文化における轆轤首の形状について / 横山 泰子 幽霊・妖怪の図像学 / 諏訪 春雄 Ⅱ 語られた怪異 怨みを背負った旅人たち : 廻国・懺悔の怪異空間 / 堤 邦彦 『渓嵐拾葉集』に於ける「怪異」の諸相 : 怪異を記述すること / 田中 貴子 怪談情話論 : 『壺菫』と『怪談奇縁』 / 大高 洋司 江戸怪談狂言、その祝祭性をめぐって : 小平次とお岩の禁忌を考える / 高田 衛 怪談噺の誕生 / 石井 明 三遊亭円朝の怪談に隠された“王権と幽霊”の物語 : 「怪談乳房榎」と「怪談牡丹灯籠」 / 内藤 正敏 Ⅲ 伝承世界の妖怪・怪異 猿鬼退治伝説考 : 能登半島・柳田村当目の伝承をめぐって / 小松 和彦 二股の霊性と怪異伝承 / 常光 徹 俗信における怪異について : 真ん中で不思議が起きる / 板橋 作美 「胎児分離」埋葬の習俗と出産をめぐる怪異のフォークロア : その生成と消滅に関する考察 / 安井 眞奈美 鳴弦蟇目と鵼退治 : 俗信の生成過程 / 山田 奨治 IV 近現代の妖怪・怪異 通俗的「妖怪」概念の成立に関する一考察 / 京極 夏彦 1920年代、〈心霊〉は増殖する / 一柳 廣孝 魔都をめぐって / 鈴木 貞美 化物屋敷再考 / 橋爪 紳也 「私、きれい?」 : 女性週刊誌に見られる「口裂け女」 / マイケル・フォスター あとがき / 小松 和彦 編者略歴・執筆者一覧

1 0 0 0 絶対音感習得プロセスに関する縦断的研究

- 著者

- 榊原 彩子

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.19-27, 1999-03

本論文では, 絶対音感を習得するプロセスについて, 考察を加える。1名の3歳児に対し19か月間, 毎日, 絶対音感を習得するための訓練をおこなった。訓練内容は9種の和音の弁別課題である。江口(1991)によれば, これらの和音が弁別できた時点で全ての白鍵音について絶対音感を習得したことが保証される。本研究の目的は, 訓練プロセス中にあらわれる認知的ストラテジーの変化を, 縦断的に明らかにすることである。音高が「ハイト」と「クロマ」という2次元でなりたつという理論に従えば, 絶対音感保有者は, 音高を判断する際「クロマ」に依存したストラテジーをとることが予想される。結果, 2つのストラテジーが訓練プロセス中に観察され, 1つは「ハイト」に依存したストラテジーであり, もう1つは「クロマ」に依存したストラテジーであった。また, 絶対音感を習得するプロセスは, 次の4段階に分けられた。第1期: 常に「ハイト」に依存する。第II期:「クロマ」を認識する。第III期:「ハイト」と「クロマ」がストラテジー上, 干渉をおこす。完成期:「ハイト」も「クロマ」も正しく認識する。

- 著者

- 小針 誠 KOBARI Makoto

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 総合文化研究所紀要 (ISSN:09100105)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.69-79, 2011

論文 (Article)

1 0 0 0 IR 中学生は「日本を愛している」のか?--保守化する現代日本における中学生と愛国心

- 著者

- 小針 誠

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 総合文化研究所紀要 (ISSN:09100105)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.43-54, 2009

論文 (Article)

1 0 0 0 IR 国民意識と道徳教育均質化志向及び道徳の教科化への態度との関連

- 著者

- 越中 康治 目久田 純一 淡野 将太 徳岡 大

- 出版者

- 宮城教育大学

- 雑誌

- 宮城教育大学紀要 = Bulletin of Miyagi University of Education

- 巻号頁・発行日

- no.54, pp.425-432, 2020-01-30

本研究の目的は,国民意識(国家的遺産への愛着,愛国心,国家主義,国際主義)と道徳教育均質化志向及び道徳の教科化に対する態度との関連について検討を行うことであった。教員を対象とした質問紙調査の結果,道徳教育均質化志向については,国家的遺産への愛着・愛国心・国家主義との間に正の相関,国際主義との間に負の相関がみられ,重回帰分析では国家的遺産への愛着から正の関連,国際主義から負の関連がみられた。また,道徳の教科化への賛意については,国家的遺産への愛着及び愛国心との間に正の相関がみられ,重回帰分析では国家的遺産への愛着から正の関連がみられた。これらの結果を踏まえ,国家的遺産への愛着が道徳教育均質化志向を媒介して道徳の教科化に対する態度に影響するかを検討するために間接効果の検定を行った結果,間接効果の有意性が確認された。すなわち,国家的遺産への愛着と道徳の教科化に対する賛意との関連性は,道徳教育均質化志向を介在させることによってよりよく説明された。

1 0 0 0 OA 補聴器両耳装用の『試聴時のアンケート』 -装用経験の違いによる検討-

- 著者

- 井上 理絵 大沼 幸恵 原 由紀 鈴木 恵子 松平 登志正 牧野 寛之 猪 健志 上條 貴裕 佐野 肇 岡本 牧人

- 出版者

- 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.437-438, 2009 (Released:2013-12-05)

1 0 0 0 私の古文書蒐集と刊行(国史学界の今昔-30-)

1 0 0 0 竹内理三先生を偲ぶ

- 著者

- 石井 進

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.6, pp.1200-1202, 1997

1 0 0 0 OA 脳性まひ者の就労状況と二次障害の変容

- 著者

- 山ノ上 奏 川間 健之介 中津 真美

- 出版者

- 日本リハビリテーション連携科学学会

- 雑誌

- リハビリテーション連携科学 (ISSN:18807348)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.156-166, 2019-12-25 (Released:2021-02-28)

- 参考文献数

- 23

【目的】脳性まひ者の就労状況と二次障害の変容を明らかにすることを目的とする. 【方法】現在, 一般就労している, または過去に就労していた20歳代から50歳代の脳性まひ者11名を対象とした. インタビュー調査で得られたデータは, 修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ (M-GTA) 手法により分析を実施した. 【結果】脳性まひ者の叙述から就労に関わる二次障害の概念が生成された. 脳性まひ者は二次障害と機能低下への対応の必要性に気づき, 就労と自身の身体の変化を再考する経緯が認められた. これは脳性まひ者にとって仕事に影響を与える重要な側面であり, 二次障害の変容に合わせて就労意欲を維持することが重要という概念図が得られた. 【結論】脳性まひ者は, 仕事に意欲ややりがいをもって働いているが, 二次障害による身体の変化に合わせて, 就労状況を変えることが就労意欲の維持につながる.

- 著者

- 岡谷 恵子 小野田 舞 柏木 聖代 角田 直枝 川添 高志 小西 美和子 斎藤 大輔 澤柳 ユカリ 重富 杏子 任 和子 橋本 幸

- 出版者

- 医学書院

- 巻号頁・発行日

- pp.559-563, 2021-07-10

救急外来を受診する高齢患者の約半数は入院に至らずに帰宅する患者である。これらの患者が再受診や予定外の入院をすることなく,住み慣れた場所で生活の質を維持しながら療養を継続するためには,初回受診時に帰宅後の生活を見据えた医療機関と地域・在宅での療養をつなぐ統合的な療養生活支援が必要である。 日本看護管理学会では,2022(令和4)年度の診療報酬改定に向けて,「救急外来における非入院帰宅患者に対する看護師による療養支援」への評価を要望する。これは上述の療養生活支援の役割を外来看護師が担うことへの診療報酬上の評価を求めるものである。救急医療の限られた資源を適切に活用することにもつながり,病院経営上,組織運営上の効果も大きいと思われる。 本稿では要望作成に当たった検討委員会の立場から,要望の目的と意義を述べる。

1 0 0 0 OA 野菜に対するスクミリンゴガイの選好性と摂餌行動

スクミリンゴガイ生息田への野菜投入によるイネ苗の被害回避の可能性を探ることを目的として、水槽内で野菜に対するスクミリンゴガイの選好性と摂餌行動を明らかにした。水槽内で、イネ苗と数種の野菜を同時に与えると、イネ苗よりもメロン、スイカ、レタス、ナスおよびトマトに対する貝の付着頭数または被摂食量が多かった。また、付着頭数と野菜の被摂食量との間には正の相関関係が認められた。このことから、スクミリンゴガイは、これらの野菜に対する選好性が高いと判断された。選好性の高かったメロンとナス、選好性の低かったイネ苗とタマネギを同時に与えて、スクミリンゴガイの摂餌行動を観察すると、本貝は6時間以内に選好性の高い食餌を認識した。また、選好性の低い食餌に一次付着した貝は、その後、選好性の高い食餌へ移動した。さらに、選好性の高かったメロンやナスへの付着時間はイネ苗よりも明らかに長かった。これらの結果から水田へ選好性の高いメロン、スイカ、レタスやナスを投入することによって、スクミリンゴガイによるイネの被害を回避できる可能性のあることが示唆された。

1 0 0 0 OA 野菜トラップによるスクミリンゴガイの捕獲効率の向上

- 著者

- 国本 佳範 西川 学

- 出版者

- 日本農作業学会

- 雑誌

- 農作業研究 (ISSN:03891763)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.75-82, 2008-06-25 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 11

スクミリンゴガイの水田に入っての拾い取りによる捕獲と,水田内に設置した野菜トラップによる捕獲および水田周囲に設置した野菜トラップによる捕獲について,作業時間,捕獲効率を比較した.貝が少なかった水田を除き,拾い取りによる捕獲の作業時間は,10a当たり2時間以上を要し,最も捕獲量の多かった水田では約536分を要した.しかし,1回の拾い取りでの捕獲効率は全捕獲の68.3%に止まり,稚苗移植水稲での要防除水準まで貝密度を減少させるには複数回の拾い取りが必要であった.これに対し,水田内に設置した野菜トラップでは4回のトラップでの捕獲を行うことで要防除水準以下の密度まで貝を減少させることができ,10a当たりの作業時間は約418分だった.水田周囲に設置した野菜トラップでは小規模な水田では13回のトラップによる捕獲で,要防除水準以下の密度にまで貝を減少させることができた.10a当たりに換算した作業時間は約116分で,この方法により短時間で簡単に貝を捕獲できることが示唆された.

1 0 0 0 OA トンネル内電波伝搬特性の理論解析

1 0 0 0 戸籍制度が民法典にもたらした構造的諸矛盾の研究

日本固有の家族法を体現する存在である戸籍制度と、西欧法を継受した民法との間には根本的な矛盾が存在する。戸籍制度と民法が前提とする身分登録制度である自分証書制度との間にある相違は、単に個人別登録か家族ごとの登録かというものにとどまらず、戸籍は、国民登録兼親族登録兼住民登録である点で、出生・婚姻・死亡の単なる証拠書類にすぎない身分証書と基本的に異なっている。この相違がわが国の家族法に及ぼした影響は大きく、しかしその相違について無自覚であったため解釈は混乱している。平成4年度は、この矛盾があらわれている典型的なテーマのうち、実親子関係法について「比較婚外子法」、婚姻法について「重婚に関する一考察」、相続について「相続回復請求権に関する一考察」を著して、それぞれの問題を明らかにしたほか、日本の戸籍制度全体にわたってその特徴と将来像を描いた論文「戸籍制度」を執筆した。実親子関係法では、戸籍制度の特殊性故に虚偽出生届による戸籍を訂正する必要から生じた諸実務が、嫡出否認や認知など民法の設けている要件規定を事実上空洞化する傾向にある。その構造を明らかにした上で、現状の日本法の実務がどのような特殊性と難点をもっているかを描いた。婚姻法では、戸籍の届出制に基礎をおく協議離婚制度とそれが意思確認機能を持たないが故に必要となった協議離婚無効確認訴訟という日本法独特の訴訟類型、その結果生ずる重婚という日本にしかない特異な重婚類型に、構造上重婚が可能な身分証書制度下の民法がもつ重婚規定が適用されることから生じる問題を明らかにした。また、相続法においては、相続人がどこにどれだけいるかということが戸籍によってわかるという条件は、西欧法にはない。それがわからない身分証書制度を前提として形成されてきた相続回復請求権などの制度が、日本法に導入されたときどのような特異な機能を果たすことになったかを研究した。