1 0 0 0 音の前後覚について

1 0 0 0 胆嚢のFibroepithelial polypの1例

1 0 0 0 OA フォントが香りの印象に与える影響

- 著者

- 中村 樹 西山 めぐみ

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第18回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.81, 2021-03-15 (Released:2021-03-15)

近年になり,柔軟剤や芳香剤など日常的に香りを楽しむための商品が多様化しており,香りに対する注目が高まっている。坂井 (2006) は,人間は視覚的に香りの源を知り,これにより形成された先入観が香りの感じ方に影響を及ぼすとしている。また,綾部 (2011) では形の特徴が香りの強度に影響を及ぼすことが報告されており,視覚刺激が嗅覚情報処理に影響を及ぼすことが示唆されている。そこで本研究では,香りを付与した商品のパッケージのデザイン(視覚的特徴)が香りの印象に及ぼす影響について検討することを目的とした。本研究では,商品のパッケージを構成するデザインの要素の1つである書体 (フォント) に注目し,フォントの視覚的特徴 (丸みのある文字,角のある文字) が香りの印象にどのような影響を及ぼすかについて検討した。その結果,香りと同時に呈示するフォントの種類によって,香りの好ましさや強度,印象に影響を与えることが明らかになった。

1 0 0 0 IR 浮遊する「民意」 : 東京都政の事例を中心に

- 著者

- 光延 忠彦

- 出版者

- 千葉大学大学院人文社会科学研究科

- 雑誌

- 千葉大学人文社会科学研究 (ISSN:18834744)

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.32-45, 2012-03

2010 年度は地方政治において興味深い政治現象が生じた年であった。3月には橋下大阪府知事の主導するローカル政党「大阪維新の会」の設立が、4月には河村名古屋市長を代表とする「減税日本」の結党が、そして年明けの2011 年1月には、鹿児島県竹原阿久根市長への解職請求による失職といった事態が生起されたからである。一見、これらの現象は無関係に見えるが、しかし、「首長と議会の関係」という視覚からすれば、3者には共通しているものがあるようにも見える。果たして、3者に通底するものはあるのか、否か。この疑問に、従来から取り組んできて一定の知見を得ている東京都政の80 年代から90 年代初頭にかけての事例から接近してみようというのが、本稿の目的である。

- 著者

- Dalia Seleem Veronica Santana Freitas-Blanco Juliana Noguti Bruna Raquel Zancope Vanessa Pardi Ramiro Mendonça Murata

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.8, pp.1299-1302, 2018-08-01 (Released:2018-08-01)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1 6

Monolaurin is a natural compound that has been known for its broad antimicrobial activities. We evaluate the antifungal activity of monolaurin against Candida albicans biofilms in vivo using a novel bioluminescent model to longitudinally monitor oral fungal infection. Oral fungal infection in vivo was performed using bioluminescent engineered C. albicans (SKCa23-ActgLUC) biofilms on Balb/c mice. The antifungal activity of monolaurin was determined by comparing three groups of mice (n=5/group): monolaurin, vehicle control, and positive control (nystatin). All mice were immunosuppressed with cortisone acetate and oral topical treatments were applied for 5 d. In vivo imaging system (IVIS) imaging was used to monitor the progression of infection over a 5-d period. Total photon flux and ex vivo microbiological analysis of the excised tongues were used to determine the overall fungal burden. Oral topical treatments of monolaurin have resulted in a significant decrease (p<0.05) in the total photon flux over 4 and 5 d post-infection in comparison to the vehicle control group. Furthermore, monolaurin treated group had a significant decrease in colony formation unit of tongue tissue compared to the vehicle control. Our findings support monolaurin as a promising antifungal compound in vivo, which may translate to its future use in the treatment of oral candidiasis.

- 著者

- 安倉 良二

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, 2013

1990年代から2000年代半ばに至る大型店の出店規制緩和は,売場面積の大型化と複合化を伴いながら大型店の出店をめぐる都市間競争を加速させた。他方,都市内部の小売活動をみると大型店の隆盛とは対照的に,中心商店街の衰退が不可逆的に進んでいる。こうした中,全国の中心商店街では,観光やイベントの開催ならびにコミュニティ活動の拠点づくりなどを通じて,多くの人々に商店街の存在をアピールする試みが行われている。しかし,その効果が十分であるとは言い難い。<BR> 大型店の立地変化が都市の小売活動に与えた影響に関する研究の多くはモータリゼーションが進み,公共交通機関が未整備な地方都市を対象に,郊外地域の成長と中心市街地の衰退を結びつける形で進められた。しかし,大型店の隆盛と中心商店街の衰退は公共交通機関の便が良い大都市圏近郊都市においても確認できる。とりわけ,中心商店街に近い工場跡地における大型店の立地は,中心市街地の内部というミクロなスケールで大型店の隆盛と中心商店街の衰退という小売活動の二極化を促していると思われる。その実態を明らかにしながら,小売活動の衰退が進む中心商店街におけるまちづくりの動向を論じることは,商業からみた都市空間のあり方を考える上でも見逃せない。<BR> そこで,本報告では,大都市圏近郊都市の中心市街地における小売活動の変化について,大阪市の東隣に位置する八尾市を事例に選び,大型店の立地動向と衰退する中心商店街におけるまちづくりの取り組みの2点から検討することを目的とする。<BR> 八尾市の中心市街地は,江戸時代に建立された大信寺(八尾御坊)の寺内町として形成された。1924年の大阪電気軌道(現在の近鉄大阪線)開通後,八尾市は大阪市の近郊都市としての性格を強めた。中心商店街は1960年代前半まで周辺市町から多くの買い物客を集めていた。<BR> 中心市街地の小売活動が大きく変化する契機となったのは,1960年代後半以降の大型店の相次ぐ立地である。それは以下の2つの時期に分かれる。ひとつは,1960年代後半~1970年代であり,当時の近鉄八尾駅北側にある住宅地に総合スーパーによる単独店舗が相次いで出店した。もうひとつは,1980年代以降である。1981年西武百貨店(現在はそごう・西武)が,「八尾西武」の名称で区画整理事業の完成(1978年)に伴って移転した近鉄八尾新駅前に出店した。区画整理事業区域には,2006年コクヨ八尾工場の跡地を利用して,イトーヨーカ堂の大型ショッピングセンター「Ario」の関西第1号店も開業した。八尾新駅における一大商業集積の形成は,中心商店街における空き店舗の発生ならびに旧駅北側にあった既存大型店の閉店を導いた。<BR> 中心商店街におけるまちづくりの取り組みとして,商業振興面では,毎月11日と27日に大信寺前で開催される露店市「お逮夜市」にちなんだ販促活動が継続的に行われている。また,商業振興以外では2000年代以降,近隣住民に対するファミリーコンサートや歴史散策のイベント開催ならびに空き店舗における子育て支援活動が行われた。しかし,これらの取り組みは市役所からの補助金に依存しており,単発的なものになっている。<BR> 小売活動において大型店との格差が極めて明瞭な八尾市の中心商店街がまちづくりを進めるに際しては,商店街関係者以外の人的資源を活用しながら,寺内町という歴史資源を活用した観光面でのPRに力を入れるなど,いかにして大型店との差別化を図ることができるのかが大きく問われるであろう。<BR>

1 0 0 0 IR 長期入院児の同胞に対する実践的サポート--1年間にわたるサポート記録の分析から

- 著者

- 藤村 真弓

- 出版者

- 沖縄県立看護大学

- 雑誌

- 沖縄県立看護大学紀要 (ISSN:13455133)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.117-122, 2001-02

- 被引用文献数

- 1

この報告の目的は、長期に入院を余儀なくされた児の同胞に対するサポートのあり方を模索して、具体的な方法論を確立する手がかりを見いだすことである。他県より病気治療の為に東京の総合病院に入院してきた児の2歳になる妹に対して、1年間にわたる保育サポーターとの関わりをその記録から分析した。兄の病気が「骨肉腫」と言う重いものであり、都内に親戚がまったく無いことから母しか兄妹の世話をすることが出来なかった。その為、兄の看病と妹の世話を両立することが困難な状況であった。そこで看護者の介入により、民間の保育サポーターを導入して母が兄の看病に専念できる体制を整えた。と同時に妹が、母の不在の時間を出来るだけ楽しく有意義に過ごし、本人の成長発達にプラスになる方向でのサポートを行った。妹と保育サポーターの1年間の関わりとその記録の分析から、長期入院児の同胞が少しでも健全に過ごす事が出来る様、今後は彼らの援助に役立つ質的研究の必要性が示唆された。

- 著者

- 大江,裕美子

- 出版者

- 日本組織細胞化学会

- 雑誌

- 日本組織細胞化学会総会プログラムおよび抄録集

- 巻号頁・発行日

- no.50, 2009-09-26

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ドラッグインフォメーションpremium

- 巻号頁・発行日

- no.139, pp.PE17-24, 2009-05

咳と痰、37.5℃の発熱のため総合病院の呼吸器科を受診した53歳の男性が、下記の処方せんを持って薬局を訪れた。医師に軽い肺炎だと言われたという。この男性の病態として最も可能性が高いのは次のうちどれか。

1 0 0 0 OA 素人天狗 : 浄瑠璃佐和理

1 0 0 0 OA 生理人類学におけるふたご研究

- 著者

- 大木 秀一

- 出版者

- 日本生理人類学会

- 雑誌

- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.97-105, 2017 (Released:2017-10-31)

The usefulness of twin studies as an approach to genetic study in the field of physiological anthropology is discussed. Twin studies are used to investigate the heritability of multifactorial traits, including physiological traits. The study of twins is also a powerful tool in molecular genetic studies, for example, in the detection of epigenetic differences between monozygotic twin pairs. The importance of a life-course approach is also discussed. However, a literature review showed that less than 5% of studies in physiological anthropology in Japan were genetic studies, and very few of these were twin studies. More genetic studies are expected to be performed in the field of physiological anthropology in the future.

- 著者

- 松本 孝朗 山下 直之 伊藤 僚 樊 孟 稲葉 泰嗣 渡辺 新大

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.69, pp.130_1, 2018

<p> 2020東京オリンピックとパラリンピックが開催される真夏の東京の「高温・多湿」の暑さは、選手はもちろん、観客、スタッフやボランティアにとっても大きな問題であり、熱中症の大量発生も危惧される。【方法】2017年7・8月、東京オリ・パラのマラソンコース(国立競技場⇔浅草雷門)1km毎の21地点に、携帯型WBGT計(黒球式熱中症指数計、タニタ)を設置し、1分毎のWBGTを記録した。時間を横軸に、スタートからの距離を縦軸にとり、18℃~23℃(黄色)、23℃~28℃(褐色)、28℃~31℃(赤色)、31℃以上(黒色)の色スケールでWBGTを表し、「WBGT(時間×位置)マッピング」を作成した。【結果・考察】2017年の東京は涼夏であったが、実測した6日間のうち暑い方の2日においては、午前7時半(スタート予定時刻)~10時のコースほぼ全体が、WBGT28℃~31℃(赤色:熱中症リスク極めて高い、市民マラソン競技を行なってはならない)、31℃以上(黒色:原則運動中止)であった。スタート時刻を1時間繰り上げることで、大きく緩和できることが示された。【結語】スタート時刻の繰り上げを提言したい。</p>

1 0 0 0 OA 自己免疫性肺胞蛋白症におけるB細胞活性化因子の役割と治療応用に関する研究

- 著者

- 広瀬 雅樹 井上 義一

- 出版者

- 独立行政法人国立病院機構(近畿中央胸部疾患センター臨床研究センター)

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2015-04-01

B細胞活性化因子であるBAFFおよびAPRILが自己免疫性肺胞蛋白症 (APAP)患者血清および気管支洗浄液中で健常者および肺疾患コントロールと比べ過剰産生されていることを明らかにし た。肺局所のPAP病変域においてもマクロファージがBAFFおよびAPRILを発現していることを免疫組織学的に確認した。B細胞活性化因子の過剰産生を認めたことより、B細胞自体の増加も考えられたが、APAP病態におい てB細胞が顕著に増加していることは認められなかった。以上の我々の結果は、APAP治療には全肺洗浄、GM-CSF吸入、B細胞活性化因子抑制という集学的治療の必要性を示唆するものであると考える。

1 0 0 0 OA プロポフォール+亜酸化窒素麻酔の夢見と健忘に及ぼす低濃度セボフルランの影響

- 著者

- 鳥越 和憲 秋岡 健一郎 住谷 泰 清水 信貴 小林 裕子 白鳥 倫治

- 出版者

- THE JAPAN SOCIETY FOR CLINICAL ANESTHESIA

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.101-106, 2000-03-15 (Released:2008-12-11)

- 参考文献数

- 21

プロポフォール麻酔中に低濃度のセボフルランを使用することによって,夢や健忘の出現に変化があるかを検討するために,ASA Iの耳鼻科患者60名を無作為に,プロポフォール+亜酸化窒素(PN)群,セボフルラン+亜酸化窒素(SN)群及びプロポフオール+亜酸化窒素+30分間低濃度セボフルランを30分間隔で投与した(PNs)群の3群(各20例)に分けて比較した.夢の想起率は,PN群で55%,SN群で10%と後者で有意の減少があった.PNs群は45%で,PN群より減少傾向を示した.翌日の健忘については,色に関する回答において,PNs群は他の2群に比べ有意に健忘が増加した.手術室での出来事や覚醒後の出来事についての調査では,PNs群は他の2群に比べ有意に健忘が増加した.プロポフォール+亜酸化窒素麻酔中,低濃度のセボフルランを間歇的に併用すると,夢は減少し健忘は増加して,麻酔の「覚醒の質」の向上を得られることが示唆された.

1 0 0 0 ウキクサを使いたくなる10の理由

- 著者

- 小山 時隆

- 出版者

- 日本植物生理学会

- 雑誌

- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム 講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, pp.S0088, 2009

ウキクサは湖沼・水田などで普通にみられる植物である。単子葉類のサトイモ目に属するウキクサ科は、主に<i>Spirodela</i>属、<i>Lemna</i>属、<i>Wolffia</i>属の3属から構成され、根の本数(それぞれ複数本、1本、0本)によって分類されている。小さく成長が早いといった見た目の特徴がウキクサでは際だっているが、それ以外にも研究者を惹きつける様々な要素を持っている。生理学的研究においてはシロイヌナズナ以上に長い歴史をもつが、遺伝学的あるいは分子生物学的な研究はほとんどなされてこなかった。演者は<i>Lemna</i>属のウキクサを用いて、概日時計・光周性の生理学的・分子生物学的研究を7年余り前から進めてきた。また、2008年から<i>Spirodela polyrrhiza</i>のゲノムプロジェクトがスタートし、さらに、突然変異体単離などの遺伝学的アプローチも進められるなど研究環境整備が進められている。本発表では基礎・応用研究材料としてのウキクサの可能性を議論する。ゲノム情報などの大量データ取得が容易になりつつある現在の研究環境において、古典的な実験植物の魅力を再発見する機会をつくりたいと考えている。また、ウキクサを用いた研究分野の現状について紹介する。

1 0 0 0 教員志望学生が産出する説明文の構造

- 著者

- 山田 恭子

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, 2016

本研究では,教員志望学生が産出する説明文の構造の特徴を明らかにした。そのために実際に説明文を産出させた直後,その後「表記・表現の容易性(例:文章が固くなりすぎないようにした)」「流れやまとまりに対する配慮(例:順序立てて書いた)」「読み手への興味・関心への配慮(例:読み手にとって身近な事柄を中心に書いた)」「具体性(例:見た目の特徴を書いた)」「説明すべきものの先行呈示(例:説明するものが何なのかを最初に明らかにした」の5つのメタ認知的説明文産出方略の使用の有無を自己評定させた。同時に児童と接した経験の有無の影響も調べた。その結果,学生は他の産出方略と比較して「具体性」を重視しないことがわかった。この傾向は児童と接したことがない学生においてより顕著であった。また,児童と接したことがある学生は,「表記・表現の容易性」「具体性」をより重視するようになる可能性が示唆された。

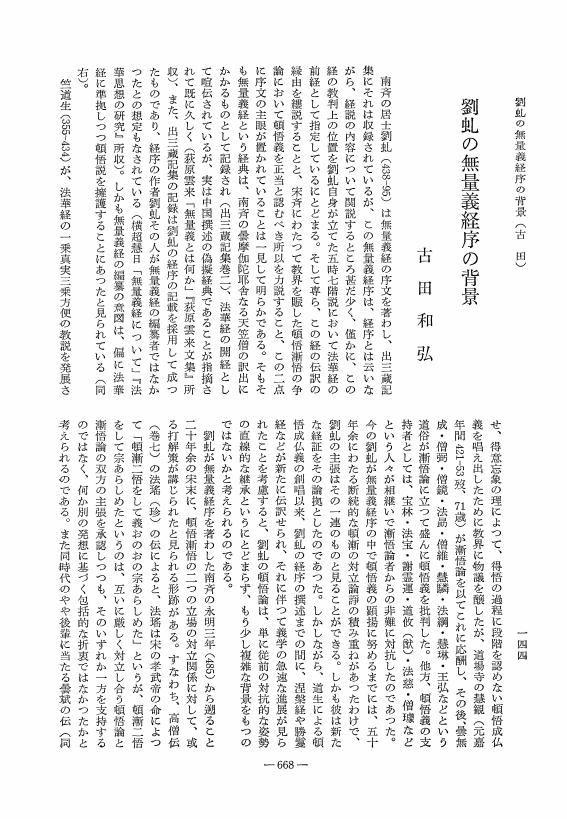

1 0 0 0 OA 劉〓の無量義経序の背景

- 著者

- 古田 和弘

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.668-669, 1977-03-31 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 無量義經について

- 著者

- 横超 慧日

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.453-462, 1954

1 0 0 0 OA 3D-CADと屋外熱環境シミュレーションを一体化した環境設計ツール(環境工学)

- 著者

- 梅干野 晁 浅輪 貴史 中大窪 千晶

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.20, pp.195-198, 2004-12-20 (Released:2017-04-14)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 19 22

This study developed an environmental design tool by combining an outdoor thermal environment simulation with 3D-CAD system performed on personal computer. The outdoor thermal environment simulation applied in this development is able to predict surface temperature distribution of urban blocks taking the spatial form and materials into consideration. Pre- and Post-processing methods were developed considering actual design process. This development actualizes the input and output process using GUI function. The CAD models created by ordinary drawing process are automatically transformed into the mesh model for the calculation. Also the design parameters, inputted in the CAD model drawing process are converted to the parameters used in heat balance calculation. The output of surface temperature distribution is visually displayed onto CAD model.

1 0 0 0 OA 建築物総合環境性能評価システムの開発(環境工学)

- 著者

- 村上 周三 岩村 和夫 坂本 雄三 野城 智也 坊垣 和明 佐藤 正章 伊香賀 俊治 遠藤 純子

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.20, pp.199-204, 2004-12-20 (Released:2017-04-14)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 3 3

New assessment system for buildings known as CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency) has been developed. In CASBEE, two environmental aspects i.e. environmental load (L) and quality of building performance (Q) are set as the major assessment targets. BEE (Building Environmental Efficiency) is defined as Q/L, following the concept of eco-efficiency. This assessment structure is the most unique point of CASBEE compared with existing assessment tools. With the increasing BEE value, total environmental performance of buildings is labeled as any of Class C (Poor), B-, B+, A, and S (Excellent). CASBEE is going to provide four tools according to the lifecycle of a building.