1 0 0 0 OA 理想自己と現実自己の差異と自己注目が劣等感に与える影響

- 著者

- 中村 純子

- 出版者

- 大妻女子大学人間生活文化研究所

- 雑誌

- 人間生活文化研究 (ISSN:21871930)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, no.26, pp.168-172, 2016-01-01 (Released:2020-03-18)

- 参考文献数

- 18

本研究では理想自己と現実自己の差異と,非機能的・機能的自己注目である「反芻」「省察」が,劣等感に与える影響を検討した.青年は自己概念の不明確さから,自己認識の行動を多くとり,その過程で他者や理想自己と現在の自己を比較する中で,劣等感を感じる.しかし劣等感とは,青年にとって適応上の障害ともなり得る感情であり,青年は何らかの対処が必要となるだろう.その具体的な対処手段について,自己注目という観点から検討を行うことが有用であると考えられた.338名の大学生を対象として質問紙調査を行い,278名の回答を得た.重回帰分析の結果,理想自己と現実自己の差異と反芻は,それぞれ劣等感に対して有意な正の影響を与えることが示唆された.さらに理想自己と現実自己の差異は,反芻にも有意な正の影響を与えることが示唆され,反芻が理想自己と現実自己の差異と劣等感を有意に媒介していた.また省察は理想自己と現実自己の差異と有意な関連が見られなかったが,劣等感に対して有意な負の影響を与えることが示唆された.また交互作用の検討からは,反芻を高めず,省察のみを高めることが最も劣等感低下に効果的である可能性が示された.

1 0 0 0 OA 働く場のコミュニケーション能力評価尺度の比較検討

- 著者

- 金子 敦子

- 出版者

- 武蔵野大学グローバルスタディーズ研究所

- 雑誌

- Global studies (ISSN:24327476)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.85-91, 2017-03-01

1 0 0 0 IR 「ラズエズノイ」号事件に関する考察

- 著者

- 丹下 博也

- 出版者

- 海上保安大学校

- 雑誌

- 海保大研究報告, 法文学系 (ISSN:04530993)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.165-193, 2009-03-30

1.はじめに2.当該事件の経緯3.「ラズエズノイ」号の船名等に関する考察4.巡回艇「РК 1403」の母体となった艇に関する考察(1) 「разъездной катер」と「1403」をキーワードとしたインターネットによる検索結果について(2) 「КМ‐4」型掃海艇と巡回艇「РК 1403」の類似性に関する考察(3) 「КМ‐4」型掃海艇No.1403 が巡回艇「РК 1403」である可能性に関する考察5.巡回艇「РК 1403」の法的地位等に関する考察6.巡回艇「РК 1403」の乗組員が従事した活動及び彼等が置かれた状況に関する考察7.巡回艇「РК 1403」乗組員と同巡回艇の本国帰還後について8.おわりに

- 著者

- 梅村 憲子

- 出版者

- 福井大学教育・人文社会系部門

- 雑誌

- 福井大学教育・人文社会系部門紀要 = Memoirs of the Faculty of Education, Humanities and Social Sciences University of Fukui (ISSN:24341827)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.251-283, 2021-01-19

共通教育《合唱の魅力を探る》において実施したコダーイアプローチによる教育効果について、履修生の反応は筆者の予想をはるかに上回るものであった。コダーイの遺した言葉を引きながらコダーイアプローチがもたらした精神的効果についても考察する。

- 著者

- Yano Yuuta 矢野 裕太

- 出版者

- 名古屋大学

- 巻号頁・発行日

- 2020-03-25

- 著者

- 北澤 純 高橋 顕雅 西野 万由美 岡本 明子 宮元 伸篤 新川 由基 黒澤 学

- 出版者

- 公益社団法人 日本臨床細胞学会

- 雑誌

- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.136-141, 2018

<p><b>背景</b> : 外陰 Paget 病は外陰悪性腫瘍の 1~2%とまれな腫瘍である. 今回, 擦過細胞診にて外陰 Paget 病を推定しえた 2 例を経験したため報告する.</p><p><b>症例</b> : 症例 1 ; 82 歳, 女性. 2 年前より外陰部掻痒感, 発赤があり, 症状が増悪したため当院へ紹介され受診した. 外陰部の擦過細胞診では, きれいな背景に孤立性に N/C 比が高くクロマチン微細な小型細胞が散見された. 核小体が複数みられ, 軽度核形不整を伴う細胞も認められた. 集塊はみられなかったが, 相互封入像が認められた.</p><p>症例 2 ; 79 歳, 女性. 近医で子宮筋腫を認めたため, 当院へ紹介され受診した. 当科受診時, 外陰部に広範な発赤を伴う皮膚肥厚を認めた. 外陰部の擦過細胞診では, きれいな背景に N/C 比の高い小型細胞が孤立散在性に認められ, クロマチンは微細で核小体が目立っていた. 平面的な小集塊も 1 ヵ所あり, 細胞は N/C 比が高く, 核小体が目立ち, クロマチンは微細だった.</p><p><b>結論</b> : 外陰部病変の擦過細胞診で異型のある腺系細胞が認められたら, Paget 病も鑑別に入れた精査が必要である. また, 外陰擦過細胞診にてブラシを用いることで細胞採取数が増加し, 診断精度が向上する可能性が示唆された.</p>

1 0 0 0 OA 食品の安全と消費者の安心感 ―両者を結ぶのは信頼

- 著者

- 唐木 英明

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.236-240, 2008 (Released:2019-06-17)

- 参考文献数

- 1

食中毒の原因には,食中毒菌,ウイルス,きのこ毒,ふぐ毒などがある。食中毒患者数はこの50年間を通じて年3万人前後でそれほど変わっていないが,かつては年間500名を超えることもあった死亡者数は,このところ10名前後まで大きく減少している。このような統計値から見て日本の食品の安全性は高いといえる。しかし,アンケート調査の結果を見ると,食品の安全に対する消費者の不安は大きい。不安の原因として遺伝子組換え食品などいくつかの要因が挙げられているが,食品添加物や残留農薬のような化学物質は常に不安の上位に出てくる。ところが,戦後の混乱期に基準を大幅に超えた量を使用した例を除いては,化学物質による食中毒は起こっていない。にもかかわらず不安を感じるのは,多量の化学物質により起こる毒性が少量でも出るという誤解に基づく不適切な報道の影響が大きい。さらに食品関連企業の偽造が消費者の不信を招き,不安をさらに大きくしている。

1 0 0 0 OA エゾヤチネズミの齢査定法

- 著者

- 阿部 永

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.221-227, 1976-12-31 (Released:2017-04-11)

Seven hundred and sixty four specimens of Clethrionomys rufocanus bedfordiae (THOMAS) were collected in a wind shelterbelt on the Ishikari Piain, Hokkaido, from May to November of 1966 and 1967,and 300 specimens of voles which had been reared in captivity were used for the determination of age criteria for wild voles. In the stage before the formation of separate roots in M^2,the features of eruption and wearing of M^2 and the neck formation in M^2 were employed as age criteria. Seven age classes were recognized in this stage of growth. After the formation of separate roots in M^2,root ratios {(root length/total length)×100} were used and divided into 12 classes. Growth rate of the separate roots was better in the laboratory-reared specimens than in the wild in the early stages of growth, but it was reversed in older stages. Maximum iongevity of this vole in the natural habitat appeared to be in the region of 70 to 80 per cent of root ratios. The deficiency in employing body weight and the length of head and body as age criteria was enumerated.

- 著者

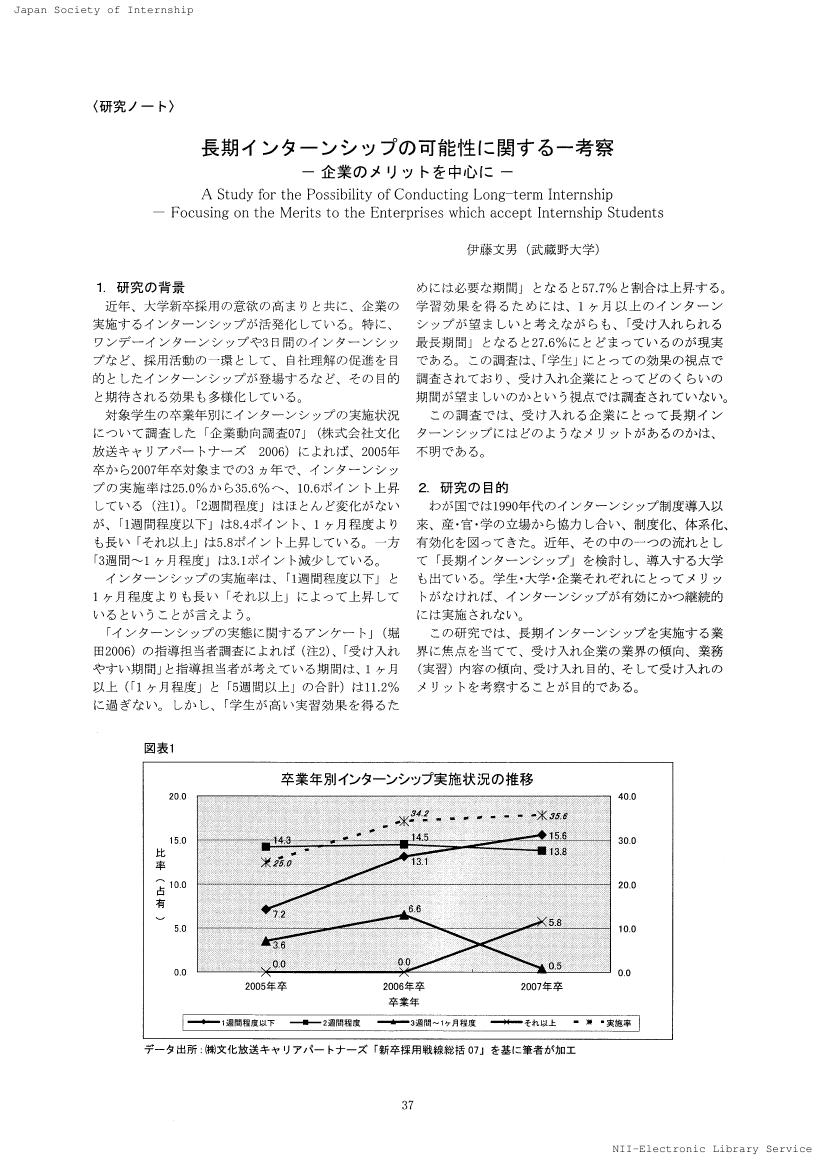

- 伊藤 文男

- 出版者

- 日本インターンシップ学会

- 雑誌

- インターンシップ研究年報 (ISSN:18811663)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.37-44, 2007-06-30 (Released:2017-11-13)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- 古閑 博美 牛山 佳菜代 高橋 保雄 池之上 美奈緒

- 雑誌

- 嘉悦大学研究論集 = KAETSU UNIVERSITY RESEARCH REVIEW

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.37-51, 2016-03-17

我が国にインターンシップが導入されて以来、インターンシップは教育的関与を主たる目的とするもので採用とはかかわらないものとされてきた。しかしながら、経済を取り巻く環境が深刻化し、インターンシップの定義や捉え方は変化しつつ今日に至っている。 特に、人材確保に苦慮する小規模事業者や中小企業は、採用にかかわるコストや時間を削減する上で、インターンシップに注目するようになってきた。経済同友会は、青田買い等を避けるためインターンシップは採用と無関係と強調してきたが、近年その捉え方に変化が現れている。 本稿は、「中小企業のインターンシップを考える会」(代表 古閑博美。2014年11月17日~現在)が取り組んできた中小企業のインターンシップの実態をインタビュー調査と質問紙調査から分析した。その結果、インターンシップの活用に採用との関連が無視できない傾向が強まっていることがわかった。インターンシップは、中小企業の人材採用と定着に少しでも光が見える方策として期待される。そのためにはインターンシッププログラムの構築が課題である。

1 0 0 0 OA エゾヤチネズミの齢査定と成長

- 著者

- 阿部 永

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.1_39-42, 1977 (Released:2008-12-17)

- 著者

- 塩谷 昌史 田畑 理一 Masachika SHIOTANI Riichi TABATA

- 出版者

- 東北大学東北アジア研究センター

- 雑誌

- 東北アジア研究 (ISSN:13439332)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.45-66, 2007

論文

1 0 0 0 1060nm VCSELを用いた低コスト100Gb/s光リンク

- 著者

- 長島 和哉 石川 陽三 喜瀬 智文 那須 秀行

- 出版者

- 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

- 雑誌

- エレクトロニクス実装学術講演大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.373-374, 2017

1 0 0 0 ライオン 4年でコスト100億円削減,「強権部隊」の威力

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.865, pp.40-44, 1996-11-11

ライオンが6期連続の増益を達成する見通しだ。売上高至上主義を転換,低コストへの取り組みが実を結び始めた。立役者はロコス推進部。トップ直結の"超法規的集団"だ。「全体最適」を掲げ,事業部単独では困難なコスト削減に挑む。絞り出した利益を商品開発にどう生かすかが,今後の課題。ライオンの看板商品である衣料用洗剤の「トップ」。

1 0 0 0 OA 黒糖の生産と加工

- 著者

- 小野 裕嗣

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.61-64, 2020-02-05 (Released:2020-02-14)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 戦前期日本の炭鉱業における坑木調達 : 産業化と木材利用

- 著者

- 山口 明日香

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.5, pp.485-508, 2008-01-25 (Released:2017-06-09)

近代日本の産業化の過程において,エネルギーあるいは資材としての木材は,需要の変化や供給不足が顕著になるにつれて産業の制約条件となり,各産業にとって木材の安定的確保は重要な課題となった。本稿の目的は,主要産炭地であった九州地域に焦点をあて,炭鉱業における坑木の調達及び利用方法について検討し,産業化の一側面を明らかにすることにある。九州の諸炭鉱では,1890年代以降の筑豊炭田の開発を契機として坑木の入手競争が激化し,さらに第一次大戦期にいっそう拡大した坑木需要に対応するため,炭鉱各社は資材調達の集中化を図り,炭鉱会社間で資材問題の討議機関を組織した。1920年代以降,炭鉱各社において合理化が推進されるようになると,安価な小径木や鉄製支柱の利用などにより坑木の節約が図られた。しかし,1933年以降,出炭量が急増すると,新坑開発や乱掘の進行,鉄鋼材の不足,他産業との木材入手競争の激化などにより坑木難は深刻化した。国内の木材市場が逼迫する状況下で,新たな対応策が模索されるようになったが,坑木難は解消されず,坑木の確保は依然として炭鉱業の重要な制約条件であった。

1 0 0 0 OA アメリカ 福島原発事故を巡る公聴会

- 著者

- 廣瀬準子

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 247-2), 2011-05

- 著者

- 尾崎 秀道 影山 勉 村木 威

- 出版者

- 公益社団法人 日本放射線技術学会

- 雑誌

- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.5, 1985

1 0 0 0 OA 月経随伴症状に対するセルフケアについての文献検討

- 著者

- 中村 美貴 小川 久貴子 宮内 清子

- 出版者

- 東京女子医科大学看護学会

- 雑誌

- 東京女子医科大学看護学会誌 (ISSN:18807003)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.19-24, 2016-03-31