3 0 0 0 OA 栃木方言における聞き返し疑問形のイントネーションのモデル化

- 著者

- 高丸 圭一 松田 勇一

- 出版者

- 学校法人 須賀学園 宇都宮共和大学 シティライフ学部

- 雑誌

- 宇都宮共和大学 論叢 (ISSN:18814646)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.49-68, 2008 (Released:2018-03-29)

本論文では、栃木方言イントネーションの主要な特徴の一つである聞き返し型疑凹形を対象として、ピッチパタンの検討を行った。まず、先行研究に基づいて、栃木イントネーションにおける聞き返し型疑問形ピッチパタンの仮説モデルを作成した。次に、標準語で発話された聞き返し型疑問形音声のピッチパタンを、音声分析ソフトウェアpraatを用いて仮説モデルに従って加工し、音声の再合成を行った。この加工音声を聴取し、栃木方言としての自然性の評価を行った。多くの例では仮説モデルで適切に表現できることが明らかになった。一方、句末モーラの持続長、バラ言語の表出等に開運して、モデルの更なる検討が必要であることが示唆された。

3 0 0 0 OA 近世城下町における山当てとヴィスタの実態に関する研究 新潟県村上市を対象として

- 著者

- 菅野 圭祐 佐藤 滋

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.719, pp.133-141, 2016 (Released:2016-01-30)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2 4

The castle town cities, Yama-ate and Vista, refer to Donjon, Turret and the surrounding mountain peaks, which provide people perpetually changing views, applying GIS to analyze the actual landscape condition of Murakami city, Niigata. First, It aims to restore the mid-Meiji streets tracing back to the feudal and the Castle, measuring the micro-topography. Second, Classify the streets into four unobstructed views basing upon street patterns and the appearance of objects, and specify the object mountain. Third, Analyze these four by street condition, Object Mountain and topography. The characters of relationship among landscape composition, objects and their locations, can be manifested.

- 著者

- 福岡 達之 杉田 由美 川阪 尚子 吉川 直子 新井 秀宜 巨島 文子

- 出版者

- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.155-161, 2010-08-31 (Released:2020-06-26)

- 参考文献数

- 17

症例は41 歳女性,Foix-Chavany-Marie 症候群(FCMS)の患者である.両側顔面下部,舌,咽頭,咀嚼筋に重度の随意運動障害を認め,構音不能と嚥下障害を呈した.罹患筋の随意運動はわずかな開口以外不可能であったが,笑いや欠伸などの情動・自動運動は保持されており,automatic voluntary dissociation がみられた.嚥下造影は30 度リクライニング位,奥舌に食物を挿入する条件下で実施したが,咽頭への有効な送り込み運動はみられず重度の口腔期障害を認めた.顔面,下顎,舌に対して他動的な運動療法を実施するも,罹患筋の随意運動は改善しなかった.本例では咀嚼の随意運動も不可能であったが,非意図的な場面では下顎と舌による咀嚼運動が生じ,唾液を嚥下するのが観察されていた.そこで,この保持された咀嚼の自動運動を咽頭への送り込み方法として利用できると考え,咀嚼の感覚入力と咀嚼運動を誘発する訓練を試みた.咀嚼運動を誘発させる方法としては,食物をのせたスプーンで下顎臼歯部を圧迫する機械刺激が有効であり,刺激直後に下顎と舌のリズミカルな上下運動が生じて咽頭への送り込みが可能であった.この刺激方法を用いて直接訓練を継続した結果,咀嚼運動による送り込みと45 度リクライニング位を組み合わせることで,ペースト食の経口摂取が可能となった.本例で嚥下機能が改善した機序として,咀嚼運動を誘発させる直接訓練の継続が,咀嚼運動の入力に対する閾値低下と咀嚼のCPG 活性化につながり,咀嚼運動による送り込みの改善に寄与したものと考えた.FCMS では,発声発語器官の諸筋群に生じる重度の随意運動障害により,準備・口腔期の嚥下障害を呈するが,訓練経過の報告は少なく,訓練方法を考えるうえで貴重な症例と思われ報告した.

3 0 0 0 OA 北海道十勝岳火山1926年噴火大正泥流堆積物層序の再検討と古地磁気特性

- 著者

- 上澤 真平

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.6, pp.171-191, 2008-12-29 (Released:2017-03-20)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 1

On May 24th 1926, the eruption of Tokachidake volcano, in central Hokkaido, efficiently melted the snow pack on the hill slope, triggering the Taisho lahar which killed 144 people in the towns of Kamifurano and Biei. A geological survey and paleomagnetic and granumetric studies were conducted on the northwestern slope of Tokachidake volcano to reconstruct the sequence of the 1926 eruption and decipher the triggering mechanism for the Taisho lahar. The Taisho lahar deposits in the proximal area of the volcano are divided into five distinct units (unit L1, L2, and A through C, from oldest to youngest). Unit L1 is an older lahar deposit that underlies the 1926 deposits. The 1926 sequence consists of debris avalanche deposits (unit A and C), a laminated sandy debris flow deposit (unit B), and a lahar deposit including scoria clasts (unit L2). Each unit contains hydrothermally altered rocks and clay material with more than 5 wt.% fragments smaller than 2mm in diameter. The progressive thermal demagnetization experiments show that the natural remanent magnetization (NRM) of all samples in unit A, B and C have a stable single or multi-component magnetization. The emplacement temperatures are estimated to be normal temperatures to 620℃ for unit A, 300 to 450℃ for unit B, and normal temperature to 500℃ for unit C. On the basis of geological and paleomagnetic data and old documents, a sequence for the eruption and the mechanism of formation and emplacement of the Taisho lahar can be reconstructed. The first eruption at 12: 11 May 24th triggered a small lahar (unit L2). Collapse of central crater at 16:17 May 24th 1926 then resulted in a debris avalanche containing highly altered hydrothermal rocks with hot temperatures ranging from 300 to 620℃ (unit A). The debris avalanche flowed down the slope of the volcano, bulldozing and trapping snow. Immediately following the collapse, a hot (approximately 400℃) hydrothermal surge (unit B) melted snow and transformed into a lahar causing significant damage and deaths in the towns downstream. Just after the generation of the lahar, another collapse occurred at the crater causing another debris avalanche (unit C).

3 0 0 0 OA 米国の海外基地政策としての安保改定 ―ナッシュ・レポートをめぐる米国政府内の検討―

- 著者

- 山本 章子

- 出版者

- 一般財団法人 日本国際政治学会

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.182, pp.182_111-182_124, 2015-11-05 (Released:2016-08-04)

- 参考文献数

- 56

This article aims at reconsidering the decision making process of the Eisenhower administration on the revisions to the U.S.-Japan Security Treaty in 1960 as part of the policy for the U.S. oversea bases. The previous studies have argued the treaty revisions as part of American policy toward Japan with a motive to prevent her from neutralization. But so-called “New Look”, the cold war strategy of the Eisenhower’s administration which depended on nuclear weapon capability, built in the presence of oversea bases all over the world. Therefore, the U.S. government addressed lessening the complaint of the host nations to maintain the oversea bases. This article discusses the treaty revisions from the point of its relations with the Nash Report, the survey and recommendation on the situation and issues surrounding U.S. oversea bases, to point out how the treaty revisions have a close link with the comprehensive U.S. oversea-bases policy. Furthermore, my analysis focuses on the attitude of the U.S. military including the Pentagon. The previous studies have ignored the role of the U.S. military in terms of the treaty revisions, but they are a key actor as well as the Department of State and the American embassy in Japan because the U.S. military has a veto of security policies.During the period of the Eisenhower’s administration, the USSR’s success in hydrogen-bomb test and appeal for change for peace after death of Stalin escalated fear of entrapment and demand of reducing U.S.-Soviet tension among the U.S. allies. In addition, the success of the USSR in development of ICBM missiles and Sputnik I launching in 1957, persuaded the host nations to limit their alliance commitment to the United States. Furthermore, the presence of U.S. military forces for a long time and criminal jurisdiction procedures involving U.S. military personnel unfair to the host nations also led to public protest against the security policy of their government. As for Japan in 1950s, the presence of U.S. military bases was considered as an ongoing symbol of the “U.S. occupation”. What is more, the strong anti-nuclear sentiment everywhere in Japan strengthened the public’s fear of entrapment. The neutralists in Japan succeeded in propagating the idea that the U.S. military presence would increase the risk of entrapping Japan into unwanted nuclear wars after so-called “Sputnik shock”.Reflecting such a situation, the Nash Report recommended that the U.S. should examine alternatives to their base system in Far East. This recommendation became discussed seriously by the Operation Coordinating Board in spite of the opposition by the U.S. military. These altered the negative attitude of the U.S. military toward the treaty revisions.

3 0 0 0 OA 生物画像とインフォマティクス

- 著者

- 繁田 浩功

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会

- 雑誌

- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.60-66, 2021 (Released:2021-04-23)

- 参考文献数

- 26

顕微鏡等のイメージング技術の進展により、様々な生物現象を「見る」ことが可能となった。同時に人間の手では解析できないほど膨大なデータが産出されることになり、手作業によるデータ解析が困難になるという問題点も生じた。この問題を解決するため、生物画像解析技術が広く研究されるようになった。本稿ではこのような生物画像を扱うバイオイメージインフォマティクスと呼ばれる研究分野について概説すると共に、近年の研究動向や研究事例について紹介する。

3 0 0 0 OA 大阪府和泉市のため池の変化と周辺住民のため池に対する意識

- 著者

- 猪原 章

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.2, pp.229-247, 2017 (Released:2017-07-07)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 2 2

本稿では,営農状況や市街化の状況が異なる地区における,ため池と住民との関わり方が異なることを示し,農家・非農家を含む異なる住民集団間ならびに地区間でのため池に対する意識の多様さとその要因を解明する。調査対象地域は,ため池灌漑が営まれている,大阪府の南部に位置する和泉市である。和泉市では1970年代以降,大規模開発や宅地化が農家と農地の減少を引き起こし,それに伴って,潰廃されるため池と,非農家住民とが増加している。宅地化の度合いが異なる5地区で聞き取り調査と,3地区でアンケート調査を行った。その結果,以下の4点が明らかになった。第一に,営農状況や市街化の状況,集落規模といった要素が,ため池の利用や周辺住民との関わり方に影響を与えているが,その作用のしかたは地区によって多様である。第二に,住民の間では現在でも,ため池の用水機能が重視されている。第三に,現農家はため池と灌漑の維持への関心が高い一方で,非農家はため池の自然的な価値は認めているものの,ため池に対する関心が表面的である。この住民間の意識の差異には,日常的なため池との関わりや知識が影響している。第四に,地区間の意識の差異には,ため池に関する住民協働事業だけでなく,ため池の管理・整備状況や住民構成も影響している。

3 0 0 0 OA 読み書き障害の2重回路説の進展

- 著者

- 櫻井 靖久

- 出版者

- 日本神経心理学会

- 雑誌

- 神経心理学 (ISSN:09111085)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.2-8, 2018-03-25 (Released:2018-04-28)

- 参考文献数

- 35

近年の画像解析の進歩により,復唱・聴覚理解に従来の弓状束を経由し,音韻→構音変換を担当する背側路以外に,上側頭回から鉤状束を経由して音韻・意味処理を担当する腹側路が注目されている.読み・読解には別の2重回路が提唱されており,筆者らは視覚野から上側頭回後部に達し,書記素・音韻変換を行う背側路と視覚野から後下側頭皮質に達し,語形認知を行う腹側路を提唱した.また書き取りの2重回路として,聴覚野から出発し,弓状束を経由して前頭葉に向かい,文字列の音韻処理を行う音韻経路と後下側頭皮質から出発して,頭頂葉を経由して前頭葉の手の領域に入る形態路を想定した.これらの2重回路説は,神経画像解析技術の進歩とともに,その妥当性が検討されるべきであろう.

3 0 0 0 OA シドニー大学における研究データ管理~担当者へのヒアリングから

- 著者

- 児玉 陽子

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.8, pp.432-435, 2020-08-01 (Released:2020-08-01)

近年,国内でも研究データ管理への様々な取組みが始まっているが,豪州では2007年にAustralian Code for the Responsible Conduct of Researchが策定されたこともあり,すでに多くの研究大学で行われている。著者は2017,2019年にシドニー大学図書館の研究データ管理担当者から話を伺う機会を得たので,ここに実際の運用について概要を報告する。またシドニー大学図書館のウェブサイトでの研究データ関連の情報提供の展開についても触れる。大学のポリシー,研究データ管理計画書,ストレージやツール,データの公開,広報や学内での協力体制,さらに学外の組織・ANDS(現在のARDC)との関わりや,現時点で抱えている課題についてもレポートする。

- 著者

- 徳山 倫子

- 出版者

- 日本農業史学会

- 雑誌

- 農業史研究 (ISSN:13475614)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.72-84, 2015 (Released:2017-03-23)

- 被引用文献数

- 1

The purpose of this paper is to discuss the roles of rural post-elementary education for girls during the Japanese modern period. At the time, post-elementary educational institutions were diversified and ranked hierarchically. We compared two schools-Ibaraki and Katano- to show the differences in the processes of raising the hierarchal status of the schools. They were established in 1898 as the courses of sewing for girls called "saihousensyuuka," and attached by higher elementary schools in the suburban villages of Osaka. Ibaraki's status, which had been attached by Youzei higher elementary school in Ibaraki Village, changed in stages and eventually raised to become a girls' high school status, while Katano's status, which had been attached by Kounan higher elementary school in Katano Village, was not raised and eventually became a normal youth school named Katano Girls' Sewing School. The conclusions about rural girls' education are as follows: First, changes in the student hierarchy occurred. At Ibaraki, most of the students were rich farmer's daughters in Mishima District, and there was an increase in new middle class students from large cities during the Showa era. At Katano, almost all the students were farmer's daughters around Katano Village, and they were not rich. Second, the importance of sewing education changed. At Ibaraki, the number of sewing hours decreased, and the number of hours spent on other subjects increased. Katano, however, still placed a high value on sewing after World War II. Third, the social norms for women changed. At Ibaraki, the students were allowed to express more modern and varying behaviors. At Katano, the students were expected to be simple farmer's wives. The introduction of post-elementary education for girls in rural society demonstrated the hierarchical structure of the society during the Japanese modern period.

3 0 0 0 OA 歩幅および歩行速度が一定となるまでの助走距離について

- 著者

- 菊池 麻美 中江 秀幸 對馬 均

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.5, pp.647-650, 2011 (Released:2011-11-25)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 4 2

〔目的〕在宅などの狭い環境下での歩行評価法の条件を検討するための予備的研究として,健常成人における歩き始めから歩幅と歩行速度が一定となるまでの距離を確認することである.〔対象〕健常成人男性10名.〔方法〕10 mの歩行路を最大歩行速度で歩いた時の平均歩幅および速度,さらに,歩き始めから7歩目までの歩幅と歩行速度をビデオ画像により計測し,歩幅と歩行速度が一定となるまでに必要な距離を統計学的に分析した.〔結果〕1~7歩目間で歩幅は3歩目以降に,歩行速度は4歩目以降にそれぞれ一定となることがわかった.〔結語〕健常成人の速歩では,4歩目までの平均歩幅が3.27 mであったことから,歩幅や歩行速度が一定となるまでの助走距離の目安を3.5mとすることが妥当と思われる.

3 0 0 0 OA 先進超々臨界圧火力発電(A-USC)技術開発

- 著者

- 福田 雅文

- 出版者

- 一般社団法人 スマートプロセス学会 (旧高温学会)

- 雑誌

- スマートプロセス学会誌 (ISSN:2186702X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.78-85, 2014-03-20 (Released:2015-01-15)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 佐藤 寛 嶋田 洋徳

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.1-13, 2006-03-31 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 2

本研究では、児童の自動思考をネガティブとポジティブの両側面から測定することのできる児童用自動思考尺度(ATIC)を作成し、抑うつ症状と不安症状との関連について検討することを目的とした。まず、児童のネガティブ・ポジティブな自動思考を測定する尺度を作成した。分析の結果、ATICはネガティブな自動思考である自己の否定と絶望的思考、およびポジティブな自動思考である将来への期待とサポートへの期待という4因子から構成されていることが示された。次に、児童の自動思考が抑うつ症状と不安症状に与える影響について検討した。その結果、ネガティブな自動思考である自己の否定は抑うつ症状と不安症状のいずれにも促進的な影響を与えており、絶望的思考は抑うつ症状のみに促進的な影響を与えていた。一方、ポジティブな自動思考である将来への期待とサポートへの期待は、いずれも不安症状とは関連していなかったものの、抑うつ症状に対しては抑制的な影響を与えていた。

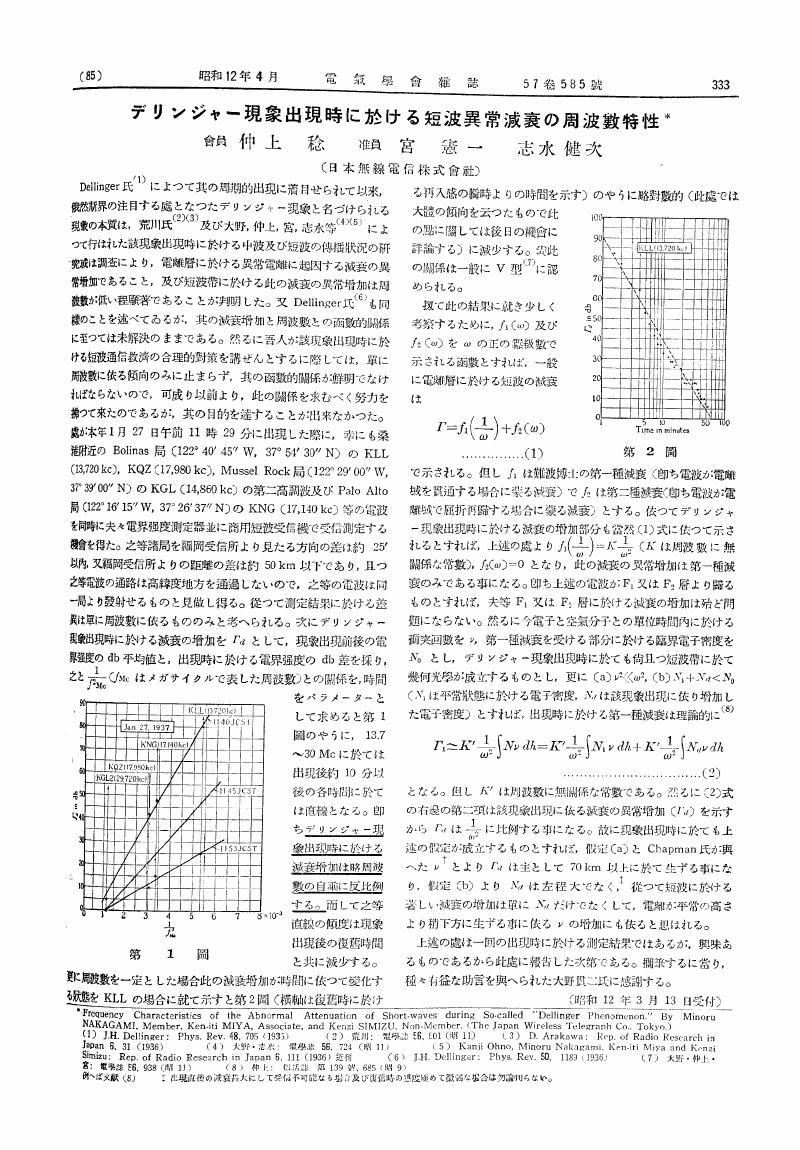

3 0 0 0 OA デリンジャー現象出現時に於ける短波異常減衰の周波數特性

- 著者

- 仲上 稔 宮 憲一 志水 健次

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.585, pp.333-333, 1937-04-10 (Released:2008-11-20)

3 0 0 0 OA ハイドロアイソスタシーと西九州の水中遺跡

- 著者

- 中田 正夫 前田 保夫 長岡 信治 横山 祐典 奥野 淳一 松本 英二 松島 義章 佐藤 裕司 松田 功 三瓶 良和

- 出版者

- Japan Association for Quaternary Research

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.5, pp.361-368, 1994-12-31 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 13 14

西九州には縄文早期の鷹島遺跡や数多くの縄文前期から中期の水中遺跡が存在する. これらの遺跡が水没したおもな原因は, 最終氷期の大陸氷床の融解に伴うハイドロアイソスタシーに帰すことができる. 本論文では, このことを定量的に示した. この研究をさらに進めることは, 両極の氷床モデルや地殻とマントルのレオロジーを推定するのに非常に有益である.

3 0 0 0 OA 一橋大学附属図書館における令和元年台風19号による水損被害からの復旧

- 著者

- 富田 さわ子 武部 真子 田波 真弓 柴田 育子 堀越 香織 芳鐘 文子

- 出版者

- 国公私立大学図書館協力委員会

- 雑誌

- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, pp.2105, 2021-03-31 (Released:2021-03-25)

一橋大学附属図書館では,令和元(2019)年10月12日(土),東日本を中心に甚大な被害をもたらした台風19号の影響により,書庫内に大規模な浸水被害が発生した。施設や書架,蔵書等に受けた被害,復旧作業の経過及び今後に向けた取り組みについて,約1年が経過した時点での状況を報告する。

3 0 0 0 OA 遺伝的多様性と昆虫の利他行動

- 著者

- 辻 和希

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.4_72-4_74, 2011-04-01 (Released:2011-08-18)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- Yoshitaka Masutani

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.rev.2021-0005, (Released:2021-05-21)

- 参考文献数

- 92

- 被引用文献数

- 1

In this paper, fundamentals and recent progress for obtaining biological features quantitatively by using diffusion MRI are reviewed. First, a brief description of diffusion MRI history, application, and development was presented. Then, well-known parametric models including diffusion tensor imaging (DTI), diffusional kurtosis imaging (DKI), and neurite orientation dispersion diffusion imaging (NODDI) are introduced with several classifications in various viewpoints with other modeling schemes. In addition, this review covers mathematical generalization and examples of methodologies for the model parameter inference from conventional fitting to recent machine learning approaches, which is called Q-space learning (QSL). Finally, future perspectives on diffusion MRI parameter inference are discussed with the aspects of imaging modeling and simulation.

3 0 0 0 OA 一二-一五世紀初頭東アジアにおける銅銭の流布 : 日本・中国を中心として

- 著者

- 大田 由紀夫

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.156-184,282, 1995-07-25 (Released:2017-06-24)

It is well known that the copper cash minted by successive Chinese dynasties circulated throughout East Asia. However, the actual patterns of circulation have not been fully researched. This article approaches the subject by referring to the movement of currency in the Japanese Medieval period. There were two periods, from 1215 to 1225 and in the 1270s, when copper cash circulated actively in Japan. On both occasions this was because of large outflows of copper cash from China after it had been banned and was therefore not in demand, in northern China under the reign of the Chin dynasty in the first case and in Chiangnan region under the reign of the Yuan dynasty in the second case While the introduction of the copper cash from China encouraged a remarkable development of the market economy in Japan, it also disturbed the established political and social order. After this, the movements of Chinese currency continued to have a great influence on Japanese currency, as when the early Ming seclusion policy led to a decline in the inflow of copper cash into Japan. Furthermore, the fact that Chinese copper cash only became a principal currency in Japan when it ceased to be a means of payment to and by the state in China, clearly shows that the circulation of Chinese copper cash in Medieval Japan did not signify the incorporation of Japan into the internal Chinese currency system.

3 0 0 0 OA 究極のエネルギー創製スマートプロセス-固体核融合

- 著者

- 荒田 吉明 王 暁峰

- 出版者

- 一般社団法人 スマートプロセス学会 (旧高温学会)

- 雑誌

- スマートプロセス学会誌 (ISSN:2186702X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.2-7, 2012-01-20 (Released:2012-08-31)

- 参考文献数

- 61