3 0 0 0 OA 遺伝子組換えカイコによる医薬品開発プラットフォームの構築

- 著者

- 瀬筒 秀樹 笠嶋(炭谷) めぐみ 近藤 まり 小林 功 高須 陽子 鈴木 誉保 米村 真之 飯塚 哲也 内野 恵郎 田村 俊樹 坪田 拓也 立松 謙一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.138, no.7, pp.863-874, 2018-07-01 (Released:2018-07-01)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 6

We have been constructing a platform for the development of pharmaceutical and medical applications using the domesticated silkworm, Bombyx mori, as a new animal model for drug development and evaluation. Because silkworm larvae originally have the capacity to synthesize up to 0.5 g of silk proteins, genetically modified silkworms (transgenic silkworms) are expected to have high potential in the production of recombinant silks/proteins. An innovative method for generating transgenic silkworms was established in 2000, and ever since this epoch-defining technological development, longstanding efforts have succeeded in developing novel silks that enable the manufacture of new textile materials for regenerative medical uses. Furthermore, we have succeeded in developing a new system of recombinant protein production. This recombinant protein production system is currently capable of producing a maximum of approximately 15 mg recombinant protein per silkworm larva. Transgenic silkworms have also been shown to produce a wide variety of useful proteins, including antibodies and membrane proteins. Some of these recombinant proteins have been in commercial use since 2011. In addition, we have been developing transgenic silkworms as a novel animal model for testing medicines based on metabolic similarities between silkworms and mammals. These applications show the suitability and potential of transgenic silkworms for medical use. Here, we will describe the challenges faced in creating a transgenic silkworm-based platform for pharmaceutical and medical applications.

3 0 0 0 OA パラベン類の代謝とアレルギー発症

- 著者

- 北村 繁幸 浦丸 直人 井上 俊夫 鈴木 祐子 尾崎 ひとみ 杉原 数美 太田 茂

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本トキシコロジー学会学術年会 第38回日本トキシコロジー学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.20067, 2011 (Released:2011-08-11)

【目的】パラベン類(p-hydroxyalkylbenzoates)は、抗菌作用を有し保存料として食品、化粧品、医薬品等の様々な製品に使用されており、とくに化粧品中では最も頻繁に使用されている防腐剤である。化粧品の特性上、直接皮膚に使用するため、接触皮膚炎などのアレルギー症状が問題となっており、化粧品成分中の防腐剤が感作性物質(アレルゲン)になることが懸念されている。本研究では、パラベン類のアレルギー反応及びアレルギー反応へのパラベン類の代謝の関与を明らかにすることを目的とする。 【方法】代謝実験に供したラット肝ミクロゾームはSD系ラット肝より調製した。被検化合物はラット肝ミクロゾームと共に反応させ、代謝生成物であるp-ヒドロキシ安息香酸をHPLCにて測定した。抗原性試験はモルモットの皮膚反応にて検討した。被検化合物のヒスタミン遊離実験には、Wistar系ラットの腹腔から精製したマスト細胞を用いた。被検化合物をマスト細胞と共に反応させ、遊離したヒスタミンをHPLCにて測定した。 【結果および考察】代謝実験では、ラット肝ミクロソームはパラベン類に対して加水分解活性を示した。ブチルパラベンにて感作したモルモットおいて、ブチルパラベンでは弱いながら皮膚紅斑が認められた。p-ヒドロキシ安息香酸では、濃度依存的なマスト細胞からのヒスタミン遊離作用が認められた。一方、ブチルパラベンでは、低濃度域ではヒスタミン遊離作用は認められないものの高濃度域では認められた。ブチルパラベンにおけるアレルギー反応の発症には、p-ヒドロキシ安息香酸への代謝反応の関与が考えられる。

3 0 0 0 OA 校歌に謳われた都市の景観構造に関する研究 伊勢平野の3都市を事例に

- 著者

- 北原 理雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.673-678, 1990-10-25 (Released:2020-07-01)

- 参考文献数

- 10

IN JAPAN, EVERY SCHOOL HAS ITS OWN SCHOOL SONGS. SUCH A SONG HAS A COMMON STYLE WHICH CELEBRATES ITS HOMETOWN'S HISTORY AND NATURAL FEATURES AS WELL AS ITS EDUCATIONAL SPIRIT. BECAUSE OF THIS CONVENTIONAL PATTERN, A LANDSCAPE REPRESENTED IN A SCHOOL SONG IS SUPPOSED TO REFLECT A LANDSCAPE IMAGE SHARED BY THE LOCAL RESIDENTS. THIS STUDY PICKS UP LANDSCAPE ELEMENTS CELEBRATED IN ALL SCHOOL SONGS IN THREE CITIES -TSU, YOKKAICHI AND MATSUSAKA WHICH LIE ON THE ISE COASTAL AREA OF THE MIE PREFECTURE. THEN IT ANALYZES FREQUENCIES AND DISTRIBUTIONS OF THESE ELEMENTS AND EXPLAINS LANDSCAPE STRUCTURE REPRESENTED IN THOSE SCHOOL SONGS.

3 0 0 0 OA ハンガリーの医学部における医学教育

- 著者

- 奈良 信雄 加藤 拓馬 大西 宏典 田極 春美

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.3, pp.135-142, 2017-06-25 (Released:2018-07-05)

- 参考文献数

- 11

昨今, ハンガリーの医学部で教育を受け, 卒業後に日本の医師国家試験を受験して日本で医師になることを希望する日本人学生が増えている傾向にある. 彼らがわが国で国民の信頼に応えることのできる医学教育を受けているかどうかは重大な関心事である. そこで, ハンガリーにあるセンメルワイス大学医学部, デブレツェン大学医学部を訪問し, ハンガリーの医学教育システムを調査した. ハンガリーには4大学医学部があり, すべてが国立で, 4大学ともにハンガリー人を対象としたハンガリー語コース, 外国人向けに英語で教育するインターナショナルコース, さらに3大学ではドイツ語コースもある. 医学教育はほぼ他のEU諸国に共通するが, インターナショナルコースでは完全に英語による教育でグローバル化に対応している, 少人数グループでのチュートリアル教育が充実している, 口頭試験での評価がある, 卒業試験だけでなく卒業論文も課せられる, 等の特徴があり, わが国の医学教育に参考になる点も少なからず認められた.

- 著者

- Akihiro YAMANE Yuiti ONO Teruo DOI

- 出版者

- The Mammal Society of Japan

- 雑誌

- Journal of the Mammalogical Society of Japan (ISSN:09141855)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.9-20, 1994 (Released:2007-12-28)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

Home range size and spacing patterns of feral cats (Felis catus) were investigated and data analyzed quantitatively, to clarify the factors affecting their social organization. "Feeding groups" were identified. These consisted of male and female members which used the same garbage site mainly for feeding (Izawa et al. 1982). The spacing patterns of females showed that they defended their feeding sites from use by females of other groups. During each season mean home range size was significantly greater for males than for females. Males expanded their ranges during the females' estrous season when their mean size exceeded the predicted size based purely on metabolic requirements. Furthermore, male home range size (during the estrous season) was correlated directly with the number of females they courted. These results suggest that the mating resource, the number of receptive females, is more important in determining male home range size during the estrous season than is the food resource.

3 0 0 0 OA 遷移状態を含む光反応・熱反応過程の直接観測に基づく反応機構解明

- 著者

- 岩倉 いずみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本女性科学者の会

- 雑誌

- 日本女性科学者の会学術誌 (ISSN:13494449)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.15-22, 2016 (Released:2016-03-29)

- 参考文献数

- 34

化学反応遷移状態を計測したいと思ったことはありませんか?人間の目で直接観測できない高速な現象を、高速ストロボを用いて可視化するように、化学反応に伴う結合生成過程や結合開裂過程を計測することは、化学者の夢でした。分子振動周期よりも十分に短い可視5-fsパルス光の出現により、分子振動変化を振動の実時間で計測することが可能になった。その結果、光反応に伴う分子構造変化を分子振動の瞬時瞬時の周波数変化として直接計測できるようになった。しかし、より一般的な熱反応遷移状態の光計測は課題として残されていた。本研究では、可視5-fsパルス光による誘導ラマン過程を利用することで、フェムト秒の時間領域で電子基底状態において液相分子の熱反応を瞬時に開始する手法(コヒーレント分子振動励起反応)を開発した。さらに、光反応のみならず、熱反応に伴う分子構造変化をも光計測したので報告する。

3 0 0 0 OA 糖尿病治療におけるデバイスの進歩

- 著者

- 西村 理明

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.3, pp.586-592, 2018-03-10 (Released:2019-03-10)

- 参考文献数

- 10

2009年,血糖値を連続して測定するCGM(continuous glucose monitoring)機器が我が国において承認された.現在,測定したデータをダウンロードして結果を閲覧するCGM機器については,2機種が承認されている.一方,直近の測定値が画面に表示されるリアルタイムCGM機器に関しても,2017年9月に保険点数が確定した.持続皮下インスリン注入療法(continuous subcutaneous insulin infusion:CSII,通称:インスリンポンプ)機器に,リアルタイムCGM機能を追加したsensor augmented pump(SAP)については,2014年から国内での使用が可能となった.さらに,人工知能を活用し,両者を連動させる機器の開発も進行しており,アメリカでは実用化されている.これらの機器の導入により,糖尿病患者における療養指導及び血糖コントロールは,新時代に突入することになるであろう.我が国の糖尿病患者におけるさまざまな負担を少しでも軽減してくれるように,本稿で触れた機器がそのポテンシャルを十分に発揮できる環境が整えられることを強く望む.

3 0 0 0 OA 脳卒中片麻痺患者の起き上がり動作能力と身体機能との関連

- 著者

- 八谷 瑞紀 村田 伸 大田尾 浩 有馬 幸史 溝上 昭宏

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.593-597, 2009 (Released:2009-09-24)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 6 2

〔目的〕脳卒中片麻痺患者の起き上がり動作を定量的に評価し,上下肢ならびに体幹の機能との関連を検討した。〔対象〕片麻痺患者20名(平均年齢65.4±11.3歳)を対象とした。〔方法〕非麻痺側機能としての握力と大腿四頭筋筋力,麻痺側機能であるBrunnstrom stage,体幹機能をTrunk control testによって測定し,起き上がり所要時間との関連を検討した。〔結果〕単相関分析および重回帰分析によって,起き上がり所要時間に影響を及ぼす要因として抽出されたのは非麻痺側下肢筋力と体幹機能であった。〔結語〕起き上がり動作には麻痺側上下肢の機能より,非麻痺側機能や体幹機能の影響が大きいことが示され,片麻痺患者の起き上がり動作をスムーズにするためには,非麻痺側機能や体幹機能の向上を目的とした理学療法アプローチの重要性が示唆された。

3 0 0 0 OA インドネシア華僑・華人研究史

- 著者

- 青木 葉子

- 出版者

- 京都大学東南アジア地域研究研究所

- 雑誌

- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.397-418, 2006-03-31 (Released:2017-10-31)

Three dominant changes have occurred in the study of the ethnic Chinese in Indonesia after the fall of Soeharto. First, the study of Indonesian Chinese was freed from the threat of SARA censorship (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, or ethnic, religious, racial, and class relations), which was removed after Soeharto. Second, ethnic Chinese studies have accelerated. Many seminars and discussions are now held and many books about the ethnic Chinese have been published in Indonesia. Some aim to abolish inequalities and discriminatory measures and claim justice. Although changes have been made in the law, anti-Chinese hostility still exists in society. Other studies analyze the discourses of Dutch colonialism and Indonesian nationalism and reconsider the Chinese role in nation building, so as to rewrite Indonesian history, which has largely ignored the ethnic Chinese. Third, foreign researchers are shifting their attention from political issues, such as assimilation, national integration, and political identity to subjects reflecting the changing role of the ethnic Chinese in East and Southeast Asia in an era of globalization and rapid economic growth. In this paper I will focus on such changes by reviewing studies done during the New Order regime and the subsequent period of Reformasi.

- 著者

- 片岡 英樹 山下 潤一郎 吉武 孝敏 坂本 淳哉 沖田 実

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.11677, (Released:2020-01-28)

- 参考文献数

- 45

【目的】慢性疼痛に対する介入戦略では,痛みを生物・心理・社会モデルで捉え,不活動を是正しADLやQOL の向上に努めることが重要とされている。今回,慢性疼痛の介入戦略により脳卒中片麻痺後の肩関節痛(以下,HSP)が改善した症例を経験したので報告する。【方法】症例は脳梗塞左片麻痺の60 代男性で,約半年間続く強いHSP を訴えており,認知・情動的側面の問題も強く,中枢感作の状態であった。その他の評価から,HSP には麻痺側上肢の不使用,身体活動量のペーシング不良,趣味活動の遂行度・満足度の低下が関与していることが疑われた。【結果】介入として,患部の不活動の是正と趣味活動の成績向上を目指した運動療法とともに,麻痺側上肢の使用の促進と身体活動量のペーシングに関する教育指導を実施した。介入6 ヵ月後にHSP は消失し,その後6 ヵ月間も再発しなかった。【結論】本症例が呈していたHSP に対しては慢性疼痛の介入戦略が有効であった。

- 著者

- 小橋 康章

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.114-115, 2000-03-01 (Released:2008-10-03)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 中島 尚登 星 順隆 浅井 治 山本 純子 竹内 直子 神谷 昌弓 加藤 敦子 長谷川 智子 山崎 恵美 中山 一

- 出版者

- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

- 雑誌

- 日本輸血学会雑誌 (ISSN:05461448)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.6, pp.795-802, 1991-12-25 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 18

A new red cell preservation solution is described in which the red cells may be stored for 42 and 49 days. An in vivo and vitro study of 42 and 49 days stored red cells with saline, adenine, glucose, mannitol (SAGM) preservation solution (OPTISOL, Terumo Corporation) was conducted using 20 healthy volunteers to document in vivo efficacy and analyze the validity of the 51Cr technique. Standard in vitro parameters of OPTISOL red cell concentrates were well preserved with low levels of hemolysis and high levels of red cell ATP which is compatible with their survival after 42 and 49 days storage. Osmotic pressure at hemolysis ending point of 42 and 49 days stored red cells did not change, while osmotic pressure at hemolysis starting point increased on 49 days. The red cell viscosity increased and scanning electron-microscopic studies showed that the majority of them became echinocyte and spherocyte on 49 days. In vivo autologous post-transfusion recovery was measured by using a 51Cr-labeled red cells. After 42 days of storage, post-transfusion 24-hour recovery averaged 82.3±8.4% and 48-hour recovery was 79.1±9.1%, and after 49 days, 24-hour recovery was 75.9±3.6%, but 48-hour recovery, which averaged 69.9±5.2%, was significantly lower.The present study reports in vivo and in vitro evaluation of a new red cell storage medium which allows high levels of post-transfusion recovery and permits without significant hemolysis. The results suggested that 42 days if a more suitable shelf life than 49 days.

3 0 0 0 OA 腹診考 (2)

- 著者

- 大塚 敬節

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.74-78, 1960-09-30 (Released:2010-10-21)

3 0 0 0 OA 笑いと看護

- 著者

- 小林 廣美

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.62-69, 2013-08-31 (Released:2017-07-21)

看護師の「笑い」の効用は、「患者さんを主役」にし、「あなたを受け入れます」につながる。つまり、「患者さんの主体性の発揮」と「その人が持っている可能性の発揮」につながる。患者さんの治癒過程の中で、患者さんの一番身近にいる「キーパーソン」である看護師が笑顔で対応するということで、他部門や保健・医療・福祉との人的環境の中で連携がスムーズになり、健康上の問題の解決につながりやすい。また、病気のために基本的ニーズが満たされなくなった時の援助は笑顔の看護師さんだと安心して頼むことができる。看護師は「笑い」の効用を認識し、看護の場面において、患者さんが笑える場の環境づくりも重要である。生命を脅かされている場面、苦痛が生じている場面、日常生活が自分でできない悲しさなど、患者さんが体験する場面を共有し、共に乗り越えていくその先には、患者さんの笑顔が見える。その笑顔に会いたくて日々看護している。

3 0 0 0 OA 放射線被ばくによる健康影響 ―組織反応と発がんリスク

- 著者

- 佐々木 康人 飯本 武志

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.11, pp.632-633, 2016 (Released:2020-02-19)

- 参考文献数

- 5

3 0 0 0 OA 小野派一刀流の特質

- 著者

- 清野 武治

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.24-29, 1970-03-01 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- 三好 昭子

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.286-297, 2011-09-20 (Released:2017-07-27)

- 被引用文献数

- 1

本研究では,Eriksonの漸成発達理論における第IV段階の活力(virtue)である有能感(competence)について両極端な2つの事例から,有能感の生成要因を明らかにし,有能感がアイデンティティに基づいた生産性にどのように影響するのかを示した。明治時代の東京で,学童期から抜群の学業成績を収め,若くして小説家としての地位を確立した作家谷崎潤一郎と芥川龍之介の有能感の様相が対照的だったことを示し,同じような経歴を重ねながら,どうして有能感の様相が対照的であったのかという観点から比較分析を行った。谷崎の場合は無条件に愛され,寛大にしつけられた結果,第IV段階以前の活力を基盤とした確固たる有能感が生成された。それに対して芥川の場合は,(1)相互調整的でない養育環境と(2)支配的なしつけを受け,初期の活力の生成が阻害され,早熟な良心が形成された。その結果,芥川は(3)主導性を発揮することができず,目的性が過度に制限され,有能感の生成が妨げられたことを明らかにした。そして谷崎は作家としてのアイデンティティに基づいた生産性を発揮し続けたが,作家としてのアイデンティティを主体的に選択しえなかった芥川は,義務感によって生産に従事し続けたことを示した。さらに初期の発達段階における活力の生成を阻害されると,どんな才能・能力に恵まれても自分の才能・能力が何に適しているのかを見出すことができなくなる可能性を指摘した。

3 0 0 0 OA くすりを介して健康の見張り役を自任するフランスの薬剤師

- 著者

- 竹中 祐典

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬剤学会

- 雑誌

- 薬剤学 (ISSN:03727629)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.9-11, 2007 (Released:2019-04-13)

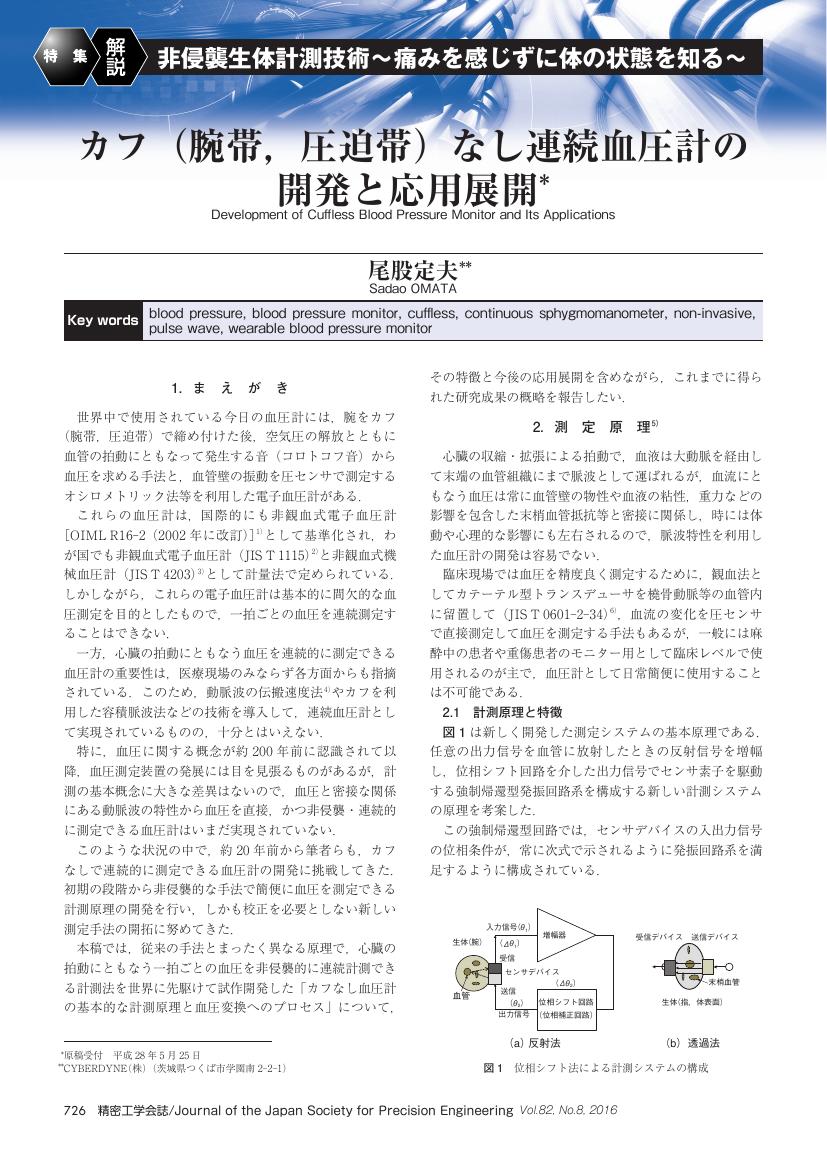

3 0 0 0 OA カフ(腕帯,圧迫帯)なし連続血圧計の開発と応用展開

- 著者

- 尾股 定夫

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.8, pp.726-730, 2016-08-05 (Released:2016-08-05)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2

3 0 0 0 OA 長時間労働が生活様態に及ぼす影響―問診票の意義についての検討―

- 著者

- 吉田 秀夫 藤井 勝実 中村 和弘 深澤 順子 新海 佳苗 新井 祥子 園部 洋巳 田村 由美子 花岡 和明

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 健康医学 (ISSN:09140328)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.61-65, 2004-06-25 (Released:2012-08-27)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

長時間労働を行っている勤労者に対して,人間ドック受診時に記入される問診票を分析することによって,問診票の持つ意義とその活用について検討した。平成14年度に当健康管理センターを受診した男性勤労者4,275名(平均年齢48.5±9.0歳)を対象とした。残業を含めた一日の労働時間から,対象者を12時間以上,8~12時間,8時間以内の3群に分類した。問診票のなかから労働態様,生活形態,嗜好習慣,身体的及び精神的愁訴について18項目を選び,長時間労働者の特徴を解析した。一日12時間以上の勤労者は500名あり,他の2群に比べて,年齢が若く,対人業務が多く,最近の仕事内容の変化でつらくなったと感じている者が多く,一ヶ月あたりの休日数は少なかった(P<0.001)。生活形態では睡眠時間が少なく,定期的運動習慣が少なく,3度の食事がきちんと取れない,寝る前に食事をとる,今も喫煙しているなどの特徴が見られた(p<0.001)。また,自覚的愁訴では体全体がだるい,朝の出勤がつらい,職場での対人関係が悪い,困った時の相談相手がいない,日常生活が楽しく過ごせていないなどの問題を抱える者が多かった(p<0.007)。長時間勤労は脳・心血管疾患の危険因子であることが示されているが,長時間労働者では多くの問題点を抱えており,労働状態や日常生活の把握に,問診表がもつ意義の重要性が改めて示された。