25 0 0 0 OA 2種類の課題を用いた作業パフォーマンスにおける月経周期の影響

- 著者

- 笠松 慶子 鈴木 哲 辛島 光彦 泉 博之 神代 雅晴 二宮 理憙

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.125-131, 2004-06-15 (Released:2010-03-15)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 2

本研究では, 月経周期の月経前期, 月経期および低温期の三つの時期において2種類の実験作業における作業パフォーマンスと月経随伴症状の違いについて検討した. その結果, 単純反応型作業での総作業量と反応時間においては月経周期の時期の影響を受ける傾向があり, 低温期では他の二つの時期に比べて作業パフォーマンスが高いことが認められた. 状況対応型作業では月経周期の時期の影響は認められなかった. 月経期には身体的な変化, 月経前期には精神的な変化が強く現れた. なお, 本研究の被験者は7名と少数であり, 限定されたデータから得られた結果である.

25 0 0 0 OA 5.血液疾患 2)凝固・線溶系

- 著者

- 山崎 雅英 朝倉 英策 尾崎 由基男

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.12, pp.2974-2982, 2008 (Released:2012-08-02)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

凝固・線溶系血液検査は出血性素因・周術期止血管理とともに,日本人の死因の1/3を占める血栓症の早期発見・治療において重要である,凝固時間の延長が見られる場合には,クロスミキシング試験をおこない,凝固因子欠乏と循環抗凝血素の鑑別を行う.凝固・線溶活性化の最も簡便な指標はFDP,D-ダイマーであり,これらが異常高値を示した場合にはTAT,PICなどの分子マーカーを測定することにより病態解析が可能である.血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)の診断にはADAMTS-13活性測定が有用である.

25 0 0 0 OA 戦後民主主義社会における「自由と平等」

- 著者

- 白井 聡

- 出版者

- 関西倫理学会

- 雑誌

- 倫理学研究 (ISSN:03877485)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.3, 2017 (Released:2018-03-15)

25 0 0 0 OA 「行動する保守」運動における参加者の相互行為とジェンダー

- 著者

- 鈴木 彩加

- 出版者

- 関西社会学会

- 雑誌

- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.29-42, 2017 (Released:2018-06-13)

- 参考文献数

- 23

1990年代以降に草の根レベルで展開されるようになった保守運動に人びとが参加する理由は、「癒し」や「不安」といった言葉で論じられてきた。しかし、冷戦体制の崩壊やグローバル化の進展などの社会変化に由来する「不安」がナショナリズムへと接続することで解消されるという説は、「不安」が運動を通してどのように「癒される」のかという点について明らかではない。さらに、国内や海外の先行研究では、女性参加者らが運動内で性差別に遭遇していることが示されており、「癒し」と「不安」という説明は女性参加者にも適用できるのか、ジェンダーの観点から慎重に検討する必要がある。本稿では女性の動きが活発だと言われている「行動する保守」を対象に、女性団体A会の非-示威行動で実施した調査から、保守運動の参加者同士の相互行為をジェンダーの観点から考察することを目的とした。A会の非-示威行動の場で参加者たちは様々なジョークを話していることから、本稿ではジョークの持つ機能に着目した。「嫌韓」や「愛国心」といった政治意識上「右」に位置するジョークは、参加者たちが共有する知識や価値観をもとに成立しており、参加者同士の交流を円滑にする機能を有していた。しかしながら、「慰安婦」問題に関しては高齢男性の性差別的ジョークに女性参加者たちが「沈黙」する場面が見られ、ジェンダーに関するトピックは参加者間の相違を顕在化させることが明らかとなった。

25 0 0 0 OA 廃棄物焼却排ガス冷却過程におけるダイオキシン類の生成

- 著者

- 石橋 憲明 岡島 重伸 吉原 福全 西脇 一宇 平岡 正勝

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物学会論文誌 (ISSN:18831648)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.17-26, 2003-01-31 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2 1

本研究では, 流動床式小型実験炉を用いた模擬RDFの燃焼実験, ならびにその燃焼排ガスを用いた流動反応管による飛灰加熱実験を行い, 廃棄物燃焼ガスの冷却過程におけるPCDDs/DFsの生成 (二次生成) について, ガス温度や内壁温度, 飛灰の付着性の観点から検討を行った。その結果, PCDDs/DFsの二次生成は燃焼ガス中に浮遊する飛灰ではなく, 壁面に付着した飛灰が関与した反応であり, 慣性や熱泳動により飛灰付着量が多くなる場所からのPCDDs/DFs生成量が多いことを確認した。また, 二次生成に起因したPCDDs/DFsの生成量は燃焼ガス中のHCl濃度に比例し, ポリ塩化ビニル (PVC) やポリ塩化ビニリデン (PVdC) のような塩素系プラスチックのみならず, NaClもPCDDs/DFsの塩素源になることを明らかにした。さらに, Cu含有量が少ない飛灰では, 飛灰堆積部温度が約200℃でPCDDs/DFsの生成はほとんど認められないのに対し, 約300℃ではPCDDs/DFs濃度が増加した。一方, 飛灰中にCu含有量が多い場合は, Cu含有量が少ない場合に比べ著しくPCDDs/DFs濃度が増加し, 約200℃の温度域でもPCDDs/DFs濃度の増加が認あられた。

- 著者

- Asuka NAKAJIMA Takuya WATANABE Eitaro SHIOJI Mitsuaki AKIYAMA Maverick WOO

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE Transactions on Information and Systems (ISSN:09168532)

- 巻号頁・発行日

- vol.E103.D, no.7, pp.1524-1540, 2020-07-01 (Released:2020-07-01)

- 参考文献数

- 40

With our ever increasing dependence on computers, many governments around the world have started to investigate strengthening the regulations on vulnerabilities and their lifecycle management. Although many previous works have studied this problem space for mainstream software packages and web applications, relatively few have studied this for consumer IoT devices. As our first step towards filling this void, this paper presents a pilot study on the vulnerability disclosures and patch releases of three prominent consumer IoT vendors in Japan and three in the United States. Our goals include (i) characterizing the trends and risks in the vulnerability lifecycle management of consumer IoT devices using accurate long-term data, and (ii) identifying problems, challenges, and potential approaches for future studies of this problem space. To this end, we collected all published vulnerabilities and patches related to the consumer IoT products by the included vendors between 2006 and 2017; then, we analyzed our dataset from multiple perspectives, such as the severity of the included vulnerabilities and the timing of the included patch releases with respect to the corresponding disclosures and exploits. Our work has uncovered several important findings that may inform future studies. These findings include (i) a stark contrast between how the vulnerabilities in our dataset were disclosed in the two markets, (ii) three alarming practices by the included vendors that may significantly increase the risk of 1-day exploits for customers, and (iii) challenges in data collection including crawling automation and long-term data availability. For each finding, we also provide discussions on its consequences and/or potential migrations or suggestions.

25 0 0 0 OA 二〇世紀初頭のハプスブルク帝国海軍と東アジア : 寄港地交流を通じた帝国主義世界への参与

- 著者

- 大井 知範

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.2, pp.177-209, 2015-02-20 (Released:2017-12-01)

This paper attempts to elicit the reality of the Hapsburg Empire's global seafaring prowess despite its reputation as a mainly continental power, in light of historical findings that an Imperial warship had been stationed in the seas of East Asia approximately 100 years ago. Research regarding Western navies stationed overseas has in the past focused largely on their use as a means of military competition or imperialistic ambitions toward the non-Western world. However, here the author points to another purpose with which warships were deployed overseas; namely, to serve as media for promoting international relations within the daily routine of peacetime conditions. After outlining the deployment system of warships outside of the region of Europe, and the reasons, circumstances and substance of the Hapsburg Empire's stationing of a warship in East Asian waters, the author turns to the specific duties of the ship, in particular, how it performed the very important duty of any Western navy in protecting its country's citizen and commercial interests in the region. However, since the Hapsburg Empire had no overseas interests or citizens to protect in East Asia, it was impossible for the Austro-Hungarians to set up a system of direct protection like that of the other major powers, due mainly to its unique position in having only a single warship to accommodate such needs. The author then addresses the subject of goodwill exchange, which he considers to be the most important daily routine of the Hapsburg warship, and looks there for the ultimate reason for stationing it in East Asian waters. Finally, he focuses on the military band on board the ship, in order to clarify the fact that the Hapsburg Empire was concerned in identifying with maritime coastal society in East Asia through the medium of music. The Hapsburg Empire thus intended to adapt to the imperial order as a major power in East Asia by carefully cultivating various daily peacetime routines.

25 0 0 0 OA 近世文学の一領域としての「奇談」

- 著者

- 飯倉 洋一

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.10, pp.24-35, 2012-10-10 (Released:2017-12-29)

かねてより、私は、近世文学の一領域として「奇談」を提案してきた。もちろん、私の提案に対して、反対の意見もある。反対意見へのコメントを含めて、あらためてこの問題を考えたい。とくに「奇談」における語り(咄)の場の設定について検討し、あわせて、近世仮名読物史に「奇談」という領域を仮設することの意義を述べる。

- 著者

- Daisuke SUMIYAMA Ayako SHIMIZU Tomoko KANAZAWA Hiroshi ANZAI Koichi MURATA

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.19-0594, (Released:2020-03-24)

- 被引用文献数

- 3

Here, we investigated the prevalence of Salmonellaenterica, with and without resistance to 17 common antimicrobial agents, in 706 green anoles (Anolis carolinensis) that were collected in Naha and Tomishiro Cities, Okinawa Main Island, Japan, between 2009 and 2014. Salmonella strains, including S. enterica Weltevreden and Enteritidis serovars, were identified in the large intestinal content samples extracted from 15 (2.1%) of the analyzed green anoles. No antimicrobial resistance was detected. Thus, the present study demonstrates that although the prevalence of Salmonella and the risk of its transmission from the green anoles to humans or other animals on Okinawa Main Island are relatively low, the green anole population nevertheless represents a potential source of Salmonella infection that could affect human health in this region.

25 0 0 0 OA 医療人類学から見た東洋医学

- 著者

- 波平 恵美子

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.17-23, 2008 (Released:2008-07-23)

現代医学は極めて体系的に発達し普遍性の高い医療体系である。しかし,それは数十万年の間種を絶やすことなく生き抜いた人類が発達させた無数で多様な医療のひとつでしかない。このような立場を採る医療人類学は,様々な伝統的医療が具体的にどのように人々に採用され支持されているかを研究し,世界を席捲しつつある現代医療を相対化する。

25 0 0 0 OA 3 次元上の股関節の動きが大腰筋の伸張率に及ぼす影響

- 著者

- 稲井 卓真 久保 雅義 江玉 睦明 高林 知也 小熊 雄二郎

- 出版者

- 日本理学療法士学会

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.11204, (Released:2016-08-25)

- 参考文献数

- 56

【目的】本研究の目的は,3 次元上の股関節の動きが大腰筋の伸張率に及ぼす影響を明らかにすることである。【方法】先行研究によって報告されたパラメータから,筋骨格モデルを作成した。数理モデルを用いて,股関節の角度を変化させたときの大腰筋の伸張率を検討した。解剖学的肢位での大腰筋の筋線維長を100% とした。【結果】大腰筋の伸張率は,股関節の伸展20 度のみ(104.8%)より,股関節の伸展20 度に外転20 度・内旋30 度を加えることでより高くなった(106.5%)。【結論】股関節の伸展のみと比較して,股関節の伸展に外転と内旋を加えたとき,大腰筋はより伸張される可能性がある。

25 0 0 0 OA ロボットとのこれから

- 著者

- サイエンスウィンドウ編集部

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.4, pp.1-40, 2016-01-01 (Released:2018-07-20)

サイエンスウィンドウ2016冬号の冊子体一式(PDF版)およびHTML版は下記のURLで閲覧できます。 https://sciencewindow.jst.go.jp/backnumbers/detail/82 目次 【特集】 ロボットとのこれから p.06 さまざまな場で活躍するロボットたち p.08 世界が注目する医療福祉ロボット「パロ」(柴田崇徳 産業技術総合研究所) p.10 人に代わって役立つ ドローンが危険区域を調査 p.12 ロボットの知能はいつか人を超える?(松尾豊 東京大学大学院) p.14 「人間との境界」に敏感な欧米社会(清水健 科学ジャーナリスト) p.16 外れても未来を皆で考え尽くす授業(長神風二 東北大学) p.18 未来を生きる若者たちへ 父・手塚治虫からの伝言 手塚るみ子さんインタビュー 【ノーベル賞】 p.24 「何回失敗してもくじけない」 感染症の予防薬を開発した大村智さん p.26 神岡流物理の先頭に立つ 「自然派」支えるリーダー・梶田隆章さん 【連載】 p.02 共に生きる:ゴエモンコシオリエビと硫黄酸化細菌、メタン酸化細菌 p.22 空からジオ:桜島・錦江湾ジオパーク/鹿児島県 p.28 タイムワープ夢飛翔:未来予測/先を行く科学、遅れる社会 p.29 違いのわかるカタカナ語:サイエンスとテクノロジー p.30 動物たちのないしょの話:テンジクネズミ(狭山市立智光山公園こども動物園) p.32 自然観察法のイロハのイ:雪の重さを量ろう p.34 文学と味わう科学写真:有機の青いひかり p.36 発見!くらしの中の科学:着ているだけで熱を生み出す服ってどんな仕組みなの? p.38 読者の広場:サイエンスウィンドウカフェ p.40 空からジオ:解説

25 0 0 0 OA 走高跳の踏切局面における下肢3関節の力・パワー発揮特性

- 著者

- 戸邉 直人 苅山 靖 林 陵平 木越 清信 尾縣 貢

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- pp.18044, (Released:2019-10-28)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 1

In the take-off motion of the high jump, huge power exerted by the lower limb is required in a very short time. Consequently, to achieve the take-off motion, improvement of power exertion ability is important, and most high jumpers work to achieve this. However, the components of the kinetics that contribute to high jump performance are unknown. This study investigated lower limb joint kinetics during the take-off phase of the high jump and the relationships between kinetic variables and performance. Seven male high jumpers were investigated. Their take-off motions were filmed using an infrared camera (Vicon Motion System, 250 Hz), and the ground reaction force was recorded using a force platform (Kistler, 9287C, 1000Hz). The coefficients of correlation between the vertical velocity of the center of gravity of the whole body (CG) at the moment of take-off and kinetic variables were calculated. The following results were obtained: 1. The muscles involved in hip extension play a primary role in shock absorption at the moment of touchdown. Furthermore, the muscles involved in hip abduction, knee extension and ankle plantarflexion play a significant role in lifting the body in addition to the above functions. 2. The concentric power produced by hip abductors during the take-off motion may increase vertical velocity of the CG at the moment of take-off. 3. As it has been reported that single leg exercises impact the function of hip abductors, such exercises may improve take-off motion in the high jump. These results illustrate the characteristics of take-off motion in the high jump, and these may be studied further to plan effective training aimed at improving performance.

25 0 0 0 OA マルチモーダルLDAとNPYLMを用いたロボットによる物体概念と言語モデルの相互学習

- 著者

- 中村 友昭 長井 隆行 船越 孝太郎 谷口 忠大 岩橋 直人 金子 正秀

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.498-509, 2015-05-01 (Released:2015-03-26)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1 3

Humans develop their concept of an object by classifying it into a category, and acquire language by interacting with others at the same time. Thus, the meaning of a word can be learnt by connecting the recognized word and concept. We consider such an ability to be important in allowing robots to flexibly develop their knowledge of language and concepts. Accordingly, we propose a method that enables robots to acquire such knowledge. The object concept is formed by classifying multimodal information acquired from objects, and the language model is acquired from human speech describing object features. We propose a stochastic model of language and concepts, and knowledge is learnt by estimating the model parameters. The important point is that language and concepts are interdependent. There is a high probability that the same words will be uttered to objects in the same category. Similarly, objects to which the same words are uttered are highly likely to have the same features. Using this relation, the accuracy of both speech recognition and object classification can be improved by the proposed method. However, it is difficult to directly estimate the parameters of the proposed model, because there are many parameters that are required. Therefore, we approximate the proposed model, and estimate its parameters using a nested Pitman--Yor language model and multimodal latent Dirichlet allocation to acquire the language and concept, respectively. The experimental results show that the accuracy of speech recognition and object classification is improved by the proposed method.

25 0 0 0 OA 脳画像研究におけるグラフ理論の基礎

- 著者

- 小野田 慶一

- 出版者

- 日本生理心理学会

- 雑誌

- 生理心理学と精神生理学 (ISSN:02892405)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.231-238, 2015-12-31 (Released:2017-03-08)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 6

脳は複雑なネットワークであり,特性や状態によって変化する動的な存在である。グラフ理論解析により,こうした脳ネットワークを神経生物学的に有意義な,かつ計算の簡単な指標によって特徴づけることが可能である。本稿では,脳の結合データからネットワークを構築する手法に関して議論し,脳機構の機能分離,機能統合,中心性などを定量化するネットワーク指標を説明する。最後に,グラフ理論解析に用いられるツールを紹介する。

- 著者

- Luna Yamamori Makoto Kato

- 出版者

- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology

- 雑誌

- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.131-134, 2019-05-28 (Released:2019-05-24)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2

The rock-boring sea urchin, Echinostrephus molaris, excavates soft rocks, and the pits are later used by non-boring sea urchins such as Echinometra mathaei and Anthocidaris crassispina. The pits used by these non-boring sea urchins are also characteristically inhabited by a limpet-like algivorous trochid snail, Broderipia iridescens (Gastropoda, Trochidae). To determine how this unique symbiotic association is maintained, we observed reproduction and larval development of the snail, and performed assays to detect what induced settlement in the snail larvae. As candidates of settlement inducers, a habitat biofilm plate, the host and the non-host sea urchins, and conspecific snails were kept in separate glass bowls, and newly hatched B. iridescens veliger larvae were introduced to each bowl. Sixty to 80% of larvae settled in bowls that contained the non-boring host sea urchins and conspecific snails. On the other hand, only approximately 8% of the larvae settled in bowls containing the boring non-host sea urchins. This is the first report demonstrating that larval settlement of an algivore is induced not by the habitat biofilms, but by the symbiotic hosts.

25 0 0 0 OA 「聖地巡礼」を誘発する場所の表象とその特性

- 著者

- 松山 周一

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2018年度日本地理学会秋季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.38, 2018 (Released:2018-12-01)

アニメやマンガなどに登場した実在の場所を巡る,いわゆる「聖地巡礼」と呼ばれる現象が登場して久しく,地域とのかかわりという観点からこれまでの間に多くの研究がなされてきた.これらの研究を整理すると,「聖地巡礼」の登場と発展の中において,次第に「聖地巡礼」を誘発させる表象が作中で意識的に施されるようになっていったということがうかがえる. 本研究では,「聖地巡礼」が活発に行われている作品の表象とその特性から,「聖地巡礼」など地域に何らかの事象を発生させる場所の表象について明らかにすることを目的とする.研究方法としては,「聖地巡礼」が活発に行われている作品を検討し,作品内における場所の表象と位置づけなどから,「聖地巡礼」など場所を主体とした展開がなされると考えられる要因について明らかにしていく.研究対象としては2015年に発表され,現在も作品の展開が続いており,「聖地巡礼」が活発に行われている作品である『ラブライブ!サンシャイン!!』とした. 『ラブライブ!サンシャイン!!』では,企画開始当初から内浦や沼津といった地名を用いて場所を言及するなど,「聖地」となる場所を全面的に押し出して作品の展開を実施している.そして,これらに基づくようにして,作中において1)写実的な背景,2)強調された背景,3)パスを意識した演出という3点を特徴とした場所の表象がなされていることがわかった.また「聖地巡礼」の場所や観光名所などがまとめられたガイドブックである『ラブライブ!サンシャイン!!Walker』などのように「聖地巡礼」のための観光ガイドブックも制作者が直接出版するなど,「聖地巡礼」をより実施しやすくするための商品展開がなされていることもわかった. さらに,作中においてほんの少しでも登場した場所を所有している,あるいは作中で登場した商品を実際に販売している個人ないし団体は,スタッフロールの中において「協力」という形でクレジットがなされた.「協力」としてクレジットされた個人ないし団体はテレビアニメ第1期,第2期だけで50件近くにもおよび,それらはアニメに関連するグッズなどを扱う企業から,作中で登場した地域の旅館,ホテル,あるいは特産物を扱う企業,小規模な個人商店,さらには静岡県や沼津市といった地方自治体に至るまで幅広いジャンルのものが並んでいる. 以上の点から,作中において地域をできる限り現実に近づける形で描き,さらに地域の様々な団体や企業を作中において「協力」として名前などを明らかにさせるなどによって「聖地巡礼」を誘発させているということがうかがえる.また,専用のガイドブックも並行して出版させるなど,制作者が「聖地巡礼」を意図的に,また戦略的に行っているということもうかがえる.

25 0 0 0 OA 医学生の“集中治療医”認知度

- 著者

- 細川 康二 志馬 伸朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.43-44, 2019-01-01 (Released:2019-01-01)

- 参考文献数

- 7

25 0 0 0 OA 銅ボウルで調製した泡立て卵白の安定性におけるオボアルブミンの役割

- 著者

- 下藤 悟 大谷 貴美子 松井 元子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.5, pp.335-342, 2013 (Released:2013-12-13)

- 参考文献数

- 20

銅ボウルで調製した泡立て卵白の特性について,銅イオンとオボアルブミンの反応性の観点から検討した。銅イオンは,泡立て卵白の起泡性には関与していなかったが,安定性に関与していた。動的粘弾性測定より,銅ボウルで調製した泡立て卵白は,ガラスボウルで調製したものと比べて,粘弾性が大きく,より安定な構造であることが示された。オボアルブミンの役割を明らかにするために,銅イオンとの反応性を検討した。銅イオンが存在することで,オボアルブミン溶液の遊離SH基量と疎水性の減少および,粘弾性向上が示された。さらにSDS-PAGEより分子量の大きなタンパク質が検出されたことから,銅イオンはオボアルブミンの分子間における架橋形成を促進していることが示唆された。銅ボウルで泡立て卵白を調製すると,銅イオンにより形成されたS-Cu-S架橋によって泡立て卵白の膜の粘弾性が向上する。このことによって不均化や薄膜化による破泡を抑え,泡沫安定性を向上させたと考えられる。

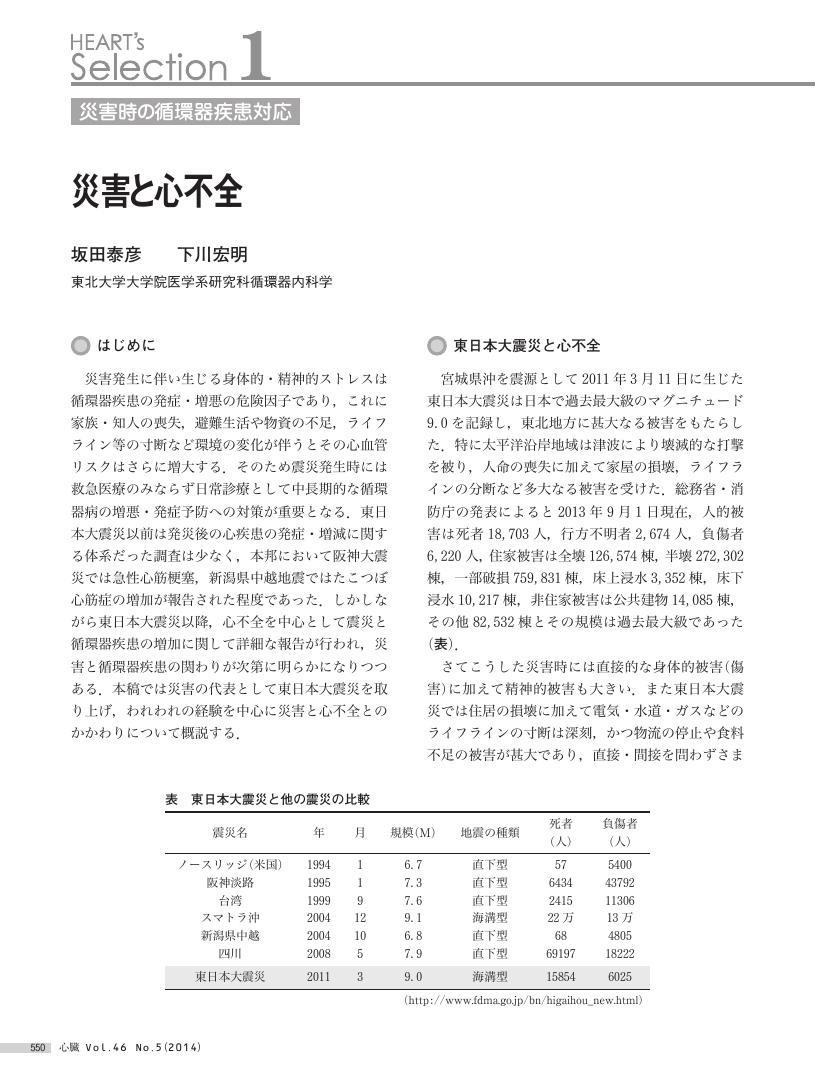

25 0 0 0 OA 災害と心不全

- 著者

- 坂田 泰彦 下川 宏明

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.5, pp.550-555, 2014 (Released:2015-05-15)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1