3 0 0 0 OA 山田耕筰作曲《蚕糸の歌》

- 著者

- 金子 敦子

- 出版者

- 日本シルク学会

- 雑誌

- 日本シルク学会誌 (ISSN:18808204)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.155-161, 2019 (Released:2019-03-12)

- 参考文献数

- 12

3 0 0 0 OA エジプトの社会保障改革

- 著者

- 土屋 一樹

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- 中東レビュー (ISSN:21884595)

- 巻号頁・発行日

- pp.Vol.7_J-Art02, (Released:2019-09-21)

- 参考文献数

- 26

Although Egypt’s social security system became obsolete in the 1990s, it was the Sisi administration that launched the major reform. The social security system was restructured along with the implementation of the bold macro-economic reform. As a result, the new social security plan can cover a much bigger population than what the old system could, despite a chronic fiscal deficit. The purpose of this paper is to examine the state of the social security reform in Egypt since 2014 and discuss its sustainability. The paper reviews the developments of the new cash transfer programs as well as the rebuilding of the social insurance system. While the new social security scheme is well-designed and is highly reputed, administrative capabilities will be a major challenge.

3 0 0 0 OA 超伝導量子干渉計の医学への応用

- 著者

- 大道 久 井深 丹

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.4, pp.361-365, 1979-04-10 (Released:2009-04-02)

- 参考文献数

- 34

- 著者

- 大内 裕和

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.120-121, 2008-08-21 (Released:2018-04-20)

3 0 0 0 OA 大学生のキャリア形成に資するゲーム教材の実践

- 著者

- 福山 佑樹 見舘 好隆 藤本 徹 浅見 智子

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.127-138, 2019-09-30 (Released:2019-09-30)

- 参考文献数

- 37

本研究では,変化の激しい現代社会におけるキャリア形成に資するために公立大学のキャリア関連科目において,未来の仕事を創造する学習カードゲーム「ジョブスタ」を大人数講義用に改変した教材を用いた実践を行った.実践の結果,大学生が身につけるべきキャリア資質として定義した5項目のうち,「キャリアに対するプロアクティブ行動」には有意差がみられなかったが,「キャリア計画性」など4項目について実践の事前・事後において有意差が確認された.また実践では,大学生の多くみられる「やりたいこと志向」を超えて,仕事を選ぶ際に「社会的な視点」が必要であるという意識を含んだキャリア観を一部の学生に与えた可能性が示された.

3 0 0 0 OA 相互作用エネルギー成分分割解析機能PIEDAの実装とタンパク質-リガンド間の相互作用解析

- 著者

- 塚本 貴志 加藤 幸一郎 加藤 昭史 中野 達也 望月 祐志 福澤 薫

- 出版者

- 日本コンピュータ化学会

- 雑誌

- Journal of Computer Chemistry, Japan (ISSN:13471767)

- 巻号頁・発行日

- pp.2014-0039, (Released:2015-01-30)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 13 40

フラグメント分子軌道(Fragment Molecular Orbital; FMO)法はタンパク質などの巨大分子の電子状態計算を可能にする方法であり,FMO計算によって得られるフラグメント間相互作用エネルギー(Inter Fragment Interaction Energy; IFIE)がタンパク質-リガンド間相互作用などを理解する上で有用であるため創薬研究などに用いられている.本研究ではFMO計算プログラムABINIT-MP及びそのプリポストBioStation Viewerに,IFIEを静電相互作用エネルギー(ES),交換反発エネルギー(EX),電荷移動相互作用エネルギー(CT+mix),分散エネルギー(DI)の4つのエネルギー成分に分割・解析できる機能PIEDA (Pair Interaction Energy Decomposition Analysis)を実装し,複数のタンパク質-リガンド系で実証計算を行った.その結果,ノイラミニダーゼ-オセルタミビル,EGFRチロシンキナーゼ-エルロチニブ,エストロゲン受容体-リガンド複合体の3つの系がそれぞれ異なる特徴的なタンパク質-リガンド間相互作用を持っていることが示され,IFIEを各エネルギー成分に分割して評価できるPIEDAの有用性が示された.

3 0 0 0 OA 人類身長の地理的分布と環境要因

- 著者

- 高橋 英次

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.3, pp.259-286, 1971 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 7 9

アジアおよびヨーロッパにおける身長の地理的分布および東アフリカにおける部族の身長と環境要因との関係を検討した.アジア地域については,MARTIN-SALLER の人類学教科書に所載のアジア諸地域住民の平均身長を利用した.測定年次•被検数•標準偏差などの記載のないものが多いが,他に適切な資料がえられないのでこれを使用した.身長分布の地域差の大きい印度およびその周辺地域では,西パキスタンを含む北西部地方の砂漠•乾燥地帯が一般に長身で165cm 以上を示すが,これに対して東部ガンジス河流域からビルマにかけて,また南インド•セイロンにかけてはすべて165cm 未満であり,山間部族のうちには155cm 末満のものもある.この地方は気候的には降水量が多く,概して稲作地帯に属する.シベリア北部では冬季狩猟•夏季漁撈を行う種族が多いが,牧畜は行っていない.中緯度地方に向うにしたがって半ば定着した遊牧民や農耕民が居住するが,これらシベリア以北の住民の平均身長はすべて155~164cm の範囲内にある.日本列島および朝鮮半島を含む極東地域住民も同じ範囲の中位身長を示している.島嶼東南アジアについては,ルソン島ザンバレス山系のアエタ族やスマトラ西北方のアンダマン島民のように155cm 未満の低身長種族もみられるが,大部分は155~164cm の中位身長を示す.第2次大戦中ジャワ島で計測を行った附田の数値によれば,同島在住の諸種族間の身長差は社会階層や年齢層による差に近い値を示している.中国から大陸東南アジアにかけては,内陸部寄りの住民に高身長がみられるが,平野部の稲作地帯では一般に155~164cm の中位身長を示している.ただしマライ半島山岳部原住民は155cm 未満の低身長である.蒙古•トルキスタン•チベットから中央アジアを経て西アジアに至る中緯度内陸部はインド北西部とともにその大部分が砂漠•半砂漠•高原ステップなどで占められているが,これらの地域の住民の大部分は165cm 以上の高身長を示している.ただし,中央アジアの砂漠地帯の中でもアム•シル両河による灌概が行われ農耕に従事している流域住民は165cm に達しない。要するにアジアでは,主として稲作農業の行われているモンスーン地域やその他の農耕地域の住民にくらべて,食生活において畜産品に対する依存度の大である内陸砂漠地域住民は長身である.FAO の調査報告により1951/53年の国民1人当り食糧供給量をみると,乳および乳製品の配分量は日本•台湾•フィリッピンなどにくらべてトルコやパキスタンは約10倍ほども多い.東アフリカの同一地域に住む原住民について食生活形態と身長の関係をみた。ケニヤの部族については主として East Afr.Med.J.所載の文献により,タンザニヤの部族については京都大学アフリカ学術調査隊報告および同未発表資料を供与利用させてもらったが,牧畜民は農耕民に比して長身である.ヨーロッパについては身長の地理的分布を示した LUNDMAN の地図によって16か国国民の身長を6つの階層に格づけし,FAO の国民1人当りの食品群別配分量との間に相関を求あてみた.身長と乳および乳製品,砂糖類およびいも類との間に順相関,穀類,豆類および野菜果実との間に逆相関がみられた.これらの関係の解釈にはなお慎重な検討を要するものがあるが,著者が前に46都道府県について14才と17才の男女生徒の身長と消費実態調査成績による米•肉魚•牛乳卵•野菜の消費額との間に相関を求めた結果,米とは相関がなく他の3者ことに牛乳卵との相関が最も顕著であったこととも関連して,著者は動物性蛋白質とともにカルシウムの身長発育に対する意義を重視している.カルシウムその他の鉱物質は食物のみならず飲料水からの摂取も当然考えられる.フランスおよびスペインの壮丁身長の地理的分布には地質との関連の考慮されるものがある.この関連は河川水のミネラル含量によって仲介されるものと考えられ,セーヌ•ライン•ローヌの河川水はロアール•ガロンヌにくらべてミネラルことにカルシウムの含量が大である.

3 0 0 0 OA 先延ばし意識特性尺度の作成と信頼性および妥当性の検討

- 著者

- 小浜 駿

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.325-337, 2010 (Released:2012-03-07)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 5 1

本研究の目的は, 大学生が学業課題を先延ばししたときに, その前・中・後の3時点で生じる意識の感じやすさを測定する先延ばし意識特性尺度を作成し, その信頼性および妥当性を検討することであった。研究1では, 先延ばし意識特性尺度の作成と尺度の内的整合性および構成概念妥当性の検討を行った。研究2では, 尺度の再検査信頼性の検討を行った。探索的因子分析によって先延ばし意識特性尺度の7因子構造が採択され, 確認的因子分析でその構造の妥当性が確認された。同尺度とこれまでに作成された先延ばし特性尺度との関連から弁別的証拠が, 同尺度と認知特性, 感情特性との関連から収束的証拠が得られ, 構成概念妥当性が確認された。先延ばし意識特性尺度と他の尺度との関連から, 否定的感情が一貫して生起する決断遅延, 状況の楽観視を伴う習慣的な行動遅延, 気分の切り替えを目的とした計画的な先延ばし, の3種類の先延ばし傾向の存在が示唆された。考察では3種類の先延ばし傾向と先行研究との理論的対応について議論され, 学業場面の先延ばしへの介入に関する提言が行われた。

3 0 0 0 OA 何故,超音波療法は世界的に最も評価が高いか

- 著者

- 太田 厚美

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.14-23, 2006 (Released:2006-05-30)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

超音波療法に関わる基本的事項の概説とその応用に関する最新情報の紹介を行った。欧米では物理刺激の中で超音波が非常に使用されているが,それに対して国内ではその使用頻度は低い。その原因としては,国内では超音波の原理及びその臨床的使用の際の重要項目が十分に理解されていないことが考えられる。超音波の発生の原理,それによる生体反応,温熱刺激,非温熱刺激としての超音波,適応症と禁忌症,周波数による生体作用の差異,導子の移動による深部加温の差異,他の温熱刺激との熱発生メカニズム及び深部加温の差など,超音波療法の基礎的事項に関して簡単に概説した。また超音波治療器の選択の目安となるBNR,ERAなどの超音波の品質に関わる係数についても簡単に述べた。最後に医科では一般に知られている超音波による骨再生作用が近年歯科に応用され特に歯科インプラントへの臨床応用が始まりつつあることを紹介した。

3 0 0 0 OA 脱 “ガイドライン” のススメ

- 著者

- 桑島 巌

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.21-26, 2016 (Released:2017-01-15)

- 参考文献数

- 8

3 0 0 0 OA 片頭痛の病態研究および治療に関する最近の知見

- 著者

- 清水 利彦 柴田 護 鈴木 則宏

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.103-109, 2011 (Released:2011-02-17)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 4 4

Cortical spreading depressionは片頭痛の前兆への関与に加え三叉神経血管系を活性化させ頭痛発生のtriggerとなる可能性が示されている.脳硬膜および三叉神経節にはcalcitonin gene-related peptide(CGRP)に加え,侵害刺激受容体transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1(TRPV1)の存在が明らかにされ片頭痛の病態への関与が考えられている.本稿では片頭痛における基礎研究の進歩およびCGRP受容体アンタゴニストをふくむ最近の治療について概説する.

- 著者

- 神立 春樹

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.461-463, 2001-11-25 (Released:2017-06-16)

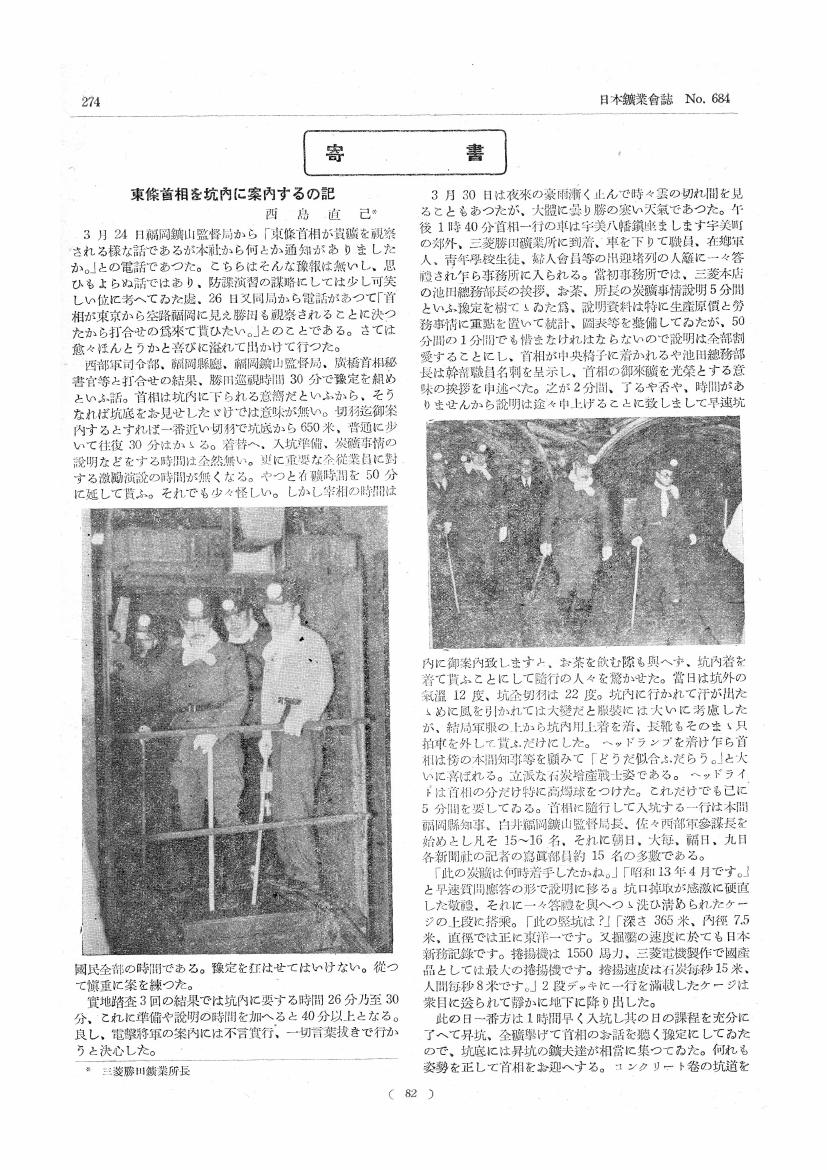

3 0 0 0 OA 東條首相を坑内に案内するの記

- 著者

- 西島 直己

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.684, pp.274-275, 1942-04-22 (Released:2011-07-13)

3 0 0 0 OA 研修医は医療行使をすべきか悩み, 誘導する

- 著者

- 福士 元春 名郷 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.209-215, 2012 (Released:2012-10-09)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

要 旨目的 : 後期研修医から相談された事例を分析することで, 研修医が直面する臨床上の問題を分析・構造化し, ポートフォリオを用いた指導・評価のための方法論を模索する. 方法 : ポートフォリオ作成支援のための個別面談でのやりとりを音声記録したものをデータとし, Steps for Coding and Theorization (SCAT) を一部改変した方法にて質的分析を行った. 結果 : 研修医は<医療行使主義>と<医療虚無主義>の両極端の間に立たされ迷う場面に遭遇する. その両極端に悩みながら, <説得の儀式>や<希望つぶし>といった, どちらかの極端に誘導するための方法を用いる傾向がみられる. 結論 : ポートフォリオを介した研修医との面談から, 臨床現場で起きている問題構造の一端を明らかにできた可能性がある. 臨床上の決断の傾向を構造化することで, 臨床現場での指導に役立つ可能性が示唆された.

3 0 0 0 OA 環境省の行政事業レビューへの研究者の対応―効果的・効率的外来哺乳類対策の構築に向けて―

- 著者

- 山田 文雄 石井 信夫 池田 透 常田 邦彦 深澤 圭太 橋本 琢磨 諸澤 崇裕 阿部 愼太郎 石川 拓哉 阿部 豪 村上 興正

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.265-287, 2012 (Released:2013-02-06)

- 被引用文献数

- 2

政府の府省が進める各種事業の透明化と無駄遣いの防止をねらいとする「行政事業レビュー」において,2012年度に環境省の「特定外来生物防除等推進事業」が「抜本的改善」という厳しい評価を受けた.この事業レビューでは,おもにフイリマングースHerpestes auropunctatus(特定外来生物法ではジャワマングースH. javanicusの和名と学名を使用)やアライグマProcyon lotorの防除事業が取り上げられた.日本哺乳類学会はこの評価結果について,外来生物対策の基本的考え方や事業の成果についての誤解も含まれているとし,この判定の再考と外来生物対策の一層の推進を求める要望書を提出した.本稿では,環境省行政事業レビューの仕組みと今回の結果について報告し,根絶を目標とするマングース防除事業の考え方と実施状況,また,広域分布外来生物の代表としてアライグマを例に対策のあるべき姿を紹介した.さらに,学会が提出した要望書の作成経過と要点について説明し,最後に,行政事業レビューでの指摘事項に対して,効果的かつ効率的な外来哺乳類対策に関する7つの論点整理を行った.これらの要望書や日本哺乳類学会2012年度大会の自由集会における議論及び本報告によって,われわれの意見を表明し,今後の動向を注視するとともに,今後の外来種対策事業や研究のより一層の充実を期待したい.

3 0 0 0 OA ソビエト連邦における半導性有機物質の研究

- 著者

- 籏野 昌弘 野口 宏道

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子 (ISSN:04541138)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.11, pp.1004-1009,980, 1960-10-20 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 73

3 0 0 0 OA 大学図書館施設改修に伴う館内利用の変化を量的に評価する試み

- 著者

- 稲葉 直也

- 出版者

- 国公私立大学図書館協力委員会

- 雑誌

- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, pp.2040, 2019-08-31 (Released:2019-09-05)

本稿は,ラーニング・コモンズ設置等に代表される,館内利用方針の変換を伴う施設改修の効果を検証するために,大学図書館の館内利用量(利用時間)を推定することで,館内利用の変化を量的に評価する手法を提案する。2018年8月から9月に行われた早稲田大学中央図書館2階のラーニング・コモンズ改修工事を対象に実証調査を行い,改修に期待する効果を事前に館内利用量を測定することで予測し,改修後に館内利用の変化の有無を確認することで,想定通りの改修の効果が表れているか検証と評価が可能であることを明らかにした。

3 0 0 0 OA 諏訪上社御柱祭りノート : 歴史の隠喩

- 著者

- 友杉 孝

- 出版者

- 京都大学東南アジア地域研究研究所

- 雑誌

- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.315-332, 1980 (Released:2018-06-02)

Every seven years the Onbashira Matsuri (pillar festival) is held at Suwa shrine. The main event is the dragging of the Onbashira , a great log weighing 11 tons, from a mountain some 15 kilometres away to the shrine. The dragging of the Onbashira by thousands of people is a powerful attraction both to tourists and local people alike. The festival is divided into two parts, first, called Maebiki , being the procession from the mountain to the village, and the second, Satobiki , the journey from the village to the shrine. Between the two parts there is a month's intermission, Maebiki taking place in April and Satobiki in May. The former is characterized by its masculinity, as young men proudly ride the Onbashira as it is dragged through the crowd. Satobiki , on the other hand, involves gay processions, with groups of masked people and a feudal lord's procession adding to the cheerful atmosphere. During Satobiki people are freed from their everyday activities and jobs, so that they may enjoy along with visitors all there is to see. The social norm is reversed at this time as economy gives way to extravagance. With the planting of the Onbashira in a ritual performed by priests, the festival ends and everyone returns home and resumes normal life. They have, however, been vitalized by the excitement of the festival. In consequence, the Onbashira Matsuri can be interpreted as a renovation of life through a pillar which is believed to be the symbol of a supernatural power.

3 0 0 0 OA 専攻学問に対する価値と批判的思考力の関連

- 著者

- 松本 明日香 小川 一美

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.28-41, 2018-03-30 (Released:2018-04-18)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 4 5

本研究の目的は,大学で専攻する学問に対して,どのような価値を求めるのか,どのような価値評定をしているのかという専攻学問に対する価値と,大学教育を通じて培うべき力である批判的思考力との関連を探索的に検討することであった。批判的思考力として,質問力,質問態度,クリティカルシンキング志向性を測定した。専攻学問に対する価値を第1群,批判的思考力を第2群として正準相関分析を行った結果,以下の2点が示された。1点目は,専攻学問に対する4つの価値全てが高いと,質問態度やクリティカルシンキング志向性が高くなり,事実を問う質問数も多くなるという結果であった。2点目は,専攻学問の学びは他者から見て望ましいと思われているという価値である公的獲得価値は高いが,専攻学問は充実感や満足感を喚起する学問であると思うという興味価値が低いと,事実を問う質問数は多くなるが,クリティカルシンキング志向性および思考を刺激する質問数に負の影響を与えるという結果であった。専攻学問に対して価値を見出すことは,批判的思考力の獲得に有効な要素であることや,複数の価値を組み合わせて効果を検討することの意義などが考察された。

3 0 0 0 OA Utilization of Social Media in the East Japan Earthquake and Tsunami and its Effectiveness

- 著者

- Brett D. M. PEARY Rajib SHAW Yukiko TAKEUCHI

- 出版者

- 日本自然災害学会

- 雑誌

- Journal of Natural Disaster Science (ISSN:03884090)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.3-18, 2012 (Released:2015-05-13)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 22 97

During the 2011 East Japan Earthquake and Tsunami, newly popular social media such as Twitter and Facebook served as a lifeline for directly affected individuals, a means of information sharing, and a way for people inside and outside Japan to volunteer and to provide information-based support to affected individuals. Social media was used to perform vital relief functions such as safety identification, displaced-persons locating, damage information provision, support for disabled individuals, volunteer organization, fund-raising, and moral support systems. This study discusses the potential for public, civil society, and government organizations to utilize social media in disaster preparedness and response.