- 著者

- 小林 憲弘 鈴木 俊也 小杉 有希 菱木 麻佑 加登 優樹 金田 智 植田 紘行 河相 暢幸 北本 靖子 土屋 かおり 木村 慎一 古川 浩司 岩間 紀知 中村 弘揮 粕谷 智浩 堀池 秀樹 京野 完 髙原 玲華 馬場 紀幸 佐藤 信武 久保田 領志 五十嵐 良明

- 出版者

- 公益社団法人 日本水環境学会

- 雑誌

- 水環境学会誌 (ISSN:09168958)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.6, pp.211-224, 2016 (Released:2016-11-10)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 7

水道水中のホルムアルデヒドおよびアセトアルデヒドを迅速・簡便に分析するために, DNPHで誘導体化した試料をLC/UVあるいはLC/MS/MSにより測定する方法を検討した。検討の結果, 水道水に塩化アンモニウムを加えて残留塩素を除去した後, リン酸とDNPHを加えて誘導体化した試料を測定した。いずれの測定機器を用いた場合も両誘導体のピークは短時間で良好に分離し, ホルムアルデヒドの基準値の1/10の濃度 (0.008 mg L-1) まで高精度に分析できた。さらに, 本研究で確立した分析法が全国の水道水質検査に適用できるかどうかを検証するために, 15機関において水道水を用いた添加回収試験を行った結果, いずれの測定機器を用いた場合も両物質について「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」の真度, 併行精度および室内精度の目標を満たした。以上のことから, 本分析法は水道水の標準検査法として利用可能と考えられる。

- 著者

- 大野 浩一

- 出版者

- 一般社団法人日本リスク研究学会

- 雑誌

- 日本リスク研究学会誌 (ISSN:09155465)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.81-85, 2013 (Released:2014-05-30)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

Regarding risk management for emergent water quality accidents, the author believes better risk governance is not achieved by mere total optimization of systems of law regarding water management but by the flexible coalition among respective optimized systems. A questionnaire survey on the perception for water supply suspension was conducted after the water quality accident by formaldehyde in May, 2012. As preliminary results, 43% of respondents did not want suspension of water supply even if the water did not satisfy the standard values. If the water for oral intake purpose could be ensured by other sources such as bottled water, 86% did not want the suspension. These results suggested public anxiety for adverse health effects by the water that exceeded the standard values even if the exceedance did not cause adverse health effects. Risk communication on meaning and effect of “exceeding the standard values” should be important to mitigate the anxiety.

1 0 0 0 OA 化学物質管理,廃棄物管理の面からみたホルムアルデヒド水質事故に関する議論と対応

- 著者

- 滝上 英孝 酒井 伸一 新美 育文

- 出版者

- 一般社団法人日本リスク研究学会

- 雑誌

- 日本リスク研究学会誌 (ISSN:09155465)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.77-80, 2013 (Released:2014-05-30)

- 参考文献数

- 8

Discussion was conducted at a national investigative commission on the Tone River system water pollution accident by formaldehyde occurred in May 2012. The objectives of the commission were establishment of preventive and restoration measures against this water pollution case based on the appropriate legislation development. Discussion results at the commission and the following countermeasures were summarized from the viewpoint of chemical and waste management in this paper. Briefly, aqueous monitoring for hexamethylenetetramine (HMT), a precursor of formaldehyde and information transfer of HMT-containing wastes during waste treatment processing have been strengthened.

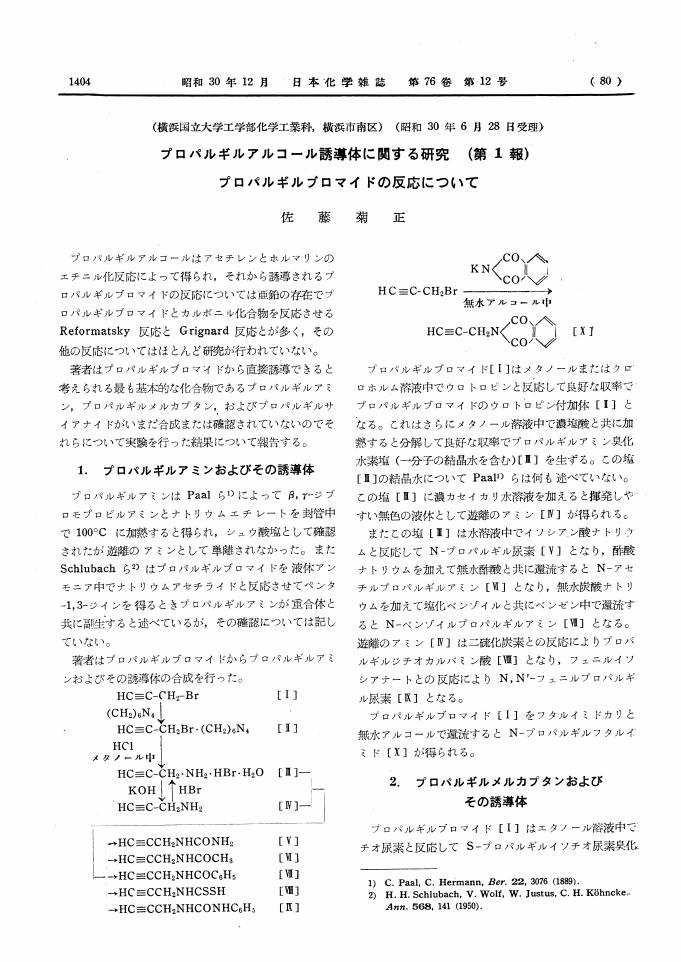

- 著者

- 佐藤 菊正

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.12, pp.1404-1406, 1955-12-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 5

1 0 0 0 震災発生のメカニズム

- 著者

- 高橋 学

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.98, 2005

視点 2004年中越地震を事例に、震災発生のメカニズムを検討するのが、本報告の目的である。中越地震は1995年に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)と同じ直下型地震であった。しかし、そこ中越地震の震災は共通点を持ちながらも、いくつかの点で、阪神・淡路大震災と異なっていた。それについて検討をしたい。研究方法 1)気象庁・日本気象協会の震度1以上地震について、発生パターンを検討。 2)地震直後、ヘリコプターによって被災地の概要を把握。 3)現地踏査。 4)震災発生メカニズムの検討。結果 1)10月23日に発生した中越地震の本震以前に、中越地方では、9月7日19時43分に震源の深さ1km、M2.4をはじめ多くの前震と考えられる地震が発生していた。M4.0以上の地震については、しばしば同様の前震がみとめられ、今後、地震予測に利用できる可能性がある。 2)北米プレート周辺で発生する地震の場合、一定の地震発生がみとめられる。そのひとつとして、根室沖・釧路沖_-_十勝沖_-_岩手沖_-_宮城沖_-_福島沖_-_茨城沖_-_房総沖と地震が発生する。そして、もうひとつは、宮城沖までは同様であるが、そこから中越_-_秋田沖_-_北海道西方(もしくは西方沖)と展開する。 3)中越地震では、平野域において、比較的被災の程度が軽かった。これは、人口密度が低いために、集落の大半は自然堤防や段丘面に立地しており、旧河道や後背湿地に立地するものが少なかったことに起因すると考えられる。平野域の被害は、老朽化した住宅や悪い土地条件の場所に限定的であった。また、この地域は豪雪地帯であり、それに対応した家屋の構造となっていたことも、災害を小さくした原因であったと考えられる。 4)丘陵域では地すべりや斜面崩壊にともなう被害が顕著であった。丘陵域は、鮮新_-_更新統の砂岩や泥岩からなる魚沼層群から構成されている。このため、丘陵域は、典型的な地すべり地域となっており、棚田地域を形成していた。棚田の開発は、地すべり地域の特性をうまく利用したものであり、この段階では、人間は自然環境にうまく適応して生活を行なっていたということができる。 5)この状況を変更するのに大きなインパクトを持ったのが、1985年に開通した関越自動車道であった。たしかに、それ以前においても、水田漁業として鯉の養殖は行なわれていたけれども、その規模は大きなものとはいえなかった。ところが、関越自動車道路の開通によって、東京へ、関東へ、そして海外へと市場が広がることによって、棚田は爆発的に養鯉池へと姿を変えていったのである。養鯉池の掘削により、地下水環境は変化し、地すべりがより発生しやすい環境となったと考えられるのである。その背景には、バブル経済期に、より収入が多い生業を選択するという住民の考えが反映していた。 6)2004年秋に中越地方地方を襲った集中豪雨や台風23号の影響により、丘陵地域は、充分すぎるほど地下水により満たされており、仮に、中越地震が発生しなかったとしても、ある程度の地すべり被害は発生したであろうと考えられる。 7)魚沼丘陵域の地すべり地帯において、地域の復興策として養鯉業が復活するようなことになった場合、再び、大雨や地震をきっかけに地すべり被害が再発すると考えられ、注意が必要である。 8)阪神・淡路大震災の場合には、経済の高度成長期に都市に集中した過剰な人口を収容するために、土地の履歴を無視した一戸立て住宅の建設が、被害を深刻にした。それに対して、中越地震被害の場合は、バブル経済期を中心にして、土地の履歴を無視した養鯉池の掘削が、被害を大きくしたといえよう。

1 0 0 0 OA モーリタニア・イスラム共和国の金属鉱床

- 著者

- 丸谷 雅治 東原 雅実 渡辺 寧 村上 浩康 小島 元 Boubou DIOUMASSI

- 出版者

- The Society of Resource Geology

- 雑誌

- 資源地質 (ISSN:09182454)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.59-70, 2005-05-20 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 23

The mining sector in the Islamic Republic of Mauritania was the backbone of the country's economy in the 1960s when Mauritania gained independence from France. However, mineral exploration has been limited due to several factors including the limited availability of geological information, poor legal and fiscal framework and lack of mining sector promotion measures as well as the vast scale of the country, severe climate and lack of infrastructure.In response to the request of the Mauritanian Government, Japan International Cooperation Agency conducted "the Study on the Strategic Plan of Mineral Resource Development". A geological survey was implemented from November 2003 to March 2005 in the areas of mineral potential in Mauritania with the purpose of promoting domestic and foreign private investments in the exploration of mineral resources.Mauritania comprises five geological provinces. These are the Reguibat Shield, Taoudeni Sedimentary Basin, Tindouf Sedimentary Basin, Mauritanides and Atlantic-Coastal Sedimentary Basin. Major metal ore deposits are distributed within both the Reguibat Shield and the Mauritanides.In the central area of the Reguibat Shield, magnetite formations occur in the Archean groups and large-scale highgrade hematite banded-iron formations occur in the lower Proterozoic groups. These deposits are the sources of iron ores that support Mauritania economy. In the southwestern area of the shield, epithermal; and mesothermal gold-bearing quartz network and disseminated deposits (e.g.Tasiast gold deposit) occur in banded iron formations (BIFs) of the Archean greenstone belt. Moreover, gold-bearing quartz vein deposits (e.g.Tijirit Ator gold deposit) occur in the basalt and ophicalcite units.The Mauritanides is most significant in copper and gold mineralization among the five geological provinces. These comprise a carbonate replacement magnetite-bearing copper and gold deposits and prospects (e.g.Guelb Moghrein deposit), copper and gold-bearing quartz veins in mafic schist and carbonate (e.g.Tabrinkout prospect), copper (and gold)-bearing quartz veins in andesitic to basaltic volcanic rocks (e.g.Indice 78 and Oudelemguil prospects) and disseminated copper deposits (e.g.Kadiar). The other important deposit type is orthomagmatic PGE-bearing chromite deposits in serpentinite (e.g.Guidimaka).In the future, it is desirable that exploration and development focus on gold deposits in the Reguibat Shield, and copper and gold deposits and platinum-bearing chromite deposits in the Mauritanides.

1 0 0 0 IR 医療依存度の高い患者の在宅支援 -患者・家族の希望により自宅退院につなげた一事例-

- 著者

- 古川 恵利 草野 可代子 宮下 弘子 西山 久美子

- 出版者

- 長崎大学

- 雑誌

- 長崎大学医学部保健学科紀要 (ISSN:09160841)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.77-81, 2003-12

医療依存度の高い患者とその妻が在宅で療養生活を送る事を強く希望した.患者の状態は不安定であり在宅で療養する事は困難であるように思われた.しかし,患者と妻の思いを尊重し,介護者である妻の介護負担の軽減を考慮しながら,在宅で療養できるよう支援した.その結果,患者は在宅療養に至る事ができた.この事例への関わりの中で,自分自身も高齢であり弱視というハンディキャップを抱えながらも夫を連れて帰りたいという一心で努力する妻の姿から,在宅療養に至るには家族の存在がとても重要である事を学んだ.また,私たち医療従事者は患者だけでなくその家族を支える援助を行う必要性がある事を学ぶ事ができた.

1 0 0 0 表現とメディア

- 著者

- 天野正子 [ほか] 編集委員 斎藤美奈子編集協力 井上輝子解説

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 2009

- 著者

- 鈴木 克己 ザカリア サバルディン 江川 宜伸

- 出版者

- 日本熱帯農業学会

- 雑誌

- 熱帯農業 (ISSN:00215260)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.23-24, 2003-03-27

1 0 0 0 OA 地域活動栄養士の継続した食育活動についての効果に対する検討

- 著者

- 森 久栄 四條 以智子 大洞 典子 武市 夕子 南川 富子 峰川 貴美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養士会

- 雑誌

- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.11, pp.613-622, 2018 (Released:2018-10-26)

- 参考文献数

- 20

地域活動栄養士が継続して取り組んでいる食育プログラムの効果を評価することを目的にした。小学校3年生193人を対象に、食育活動のテーマに沿ってアンケート調査を行った。食育を実施した幼稚園・保育園の出身児童75人を「食育あり」とし、それ以外の出身児童118人を「食育なし」として比較した。「食育あり」の児童のうち、幼児期に同じアンケートを実施していた児童44人の変化についても検討した。排便頻度については、食育なしに便秘の児童は10%いたが、食育ありではいなかったことから(p=0.004)食育の効果である可能性が示された。朝食内容については、幼児期に食育プログラムを受けた児童の朝食内容は幼児期の時に比べて欠食はなくなり3色食品群で3つの色がそろっている児童は30%から50%に増えていた(p=0.028)。しかし、食育のありとなしで有意な差は見られなかったことから食育の効果であると言うことはできなかった。園職員へのアンケートからは、地域活動栄養士が継続した食育活動を行ったことが、園全体への食意識の向上と実践のきっかけとなった可能性が考えられた。

1 0 0 0 圓板による電磁波の廻折

- 著者

- バルディーン J.

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 日本数学物理学会誌

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.331-332, 1930

1 0 0 0 IR 在宅における高齢者介護の問題(5) : 地域で孤立している夫婦の例

- 著者

- 研 攻一 坂倉 久美子

- 出版者

- 羽陽学園短期大学

- 雑誌

- 羽陽学園短期大学紀要 = Bulletin of Uyo Gakuen College (ISSN:02873656)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.4, pp.99-109, 2010-02-01

介護支援専門員の立場から扱った、地域から孤立がちでしかも老老介護のケースである。ケースを担当する半年前に、民生委員らから地域包括センターに、A(妻)の姿を見かけないから見て欲しいとの依頼があった。その時の訪問では係が玄関先で追い返され、半年後に長男から訪問入浴の介護サービスの申請が出たケースである。 このケースから、以下のような問題点が浮かび上がってきた。 (1)孤立しがちな家族に、介護サービスの受け入れや介護保険制度がどのようなものかについての認識を、どのように理解させられるか。 (2)介護サービスを受けることに抵抗する(金銭的なこと)夫をどう説得させ納得させられるか。 (3)家族関係の中で、誰を相談業務の対象としたら良いか。

1 0 0 0 OA ダンテ『神曲』天国篇 : 天球運動が織り成す調和

- 著者

- 長谷川 悠里

- 出版者

- イタリア学会

- 雑誌

- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.111-133, 2010-10-20 (Released:2017-04-05)

L'affermazione che esista nell'universo un'armonia cosmica venne sostenuta da autorita antiche come Pitagora, Platone, Cicerone e Macrobio, ma venne rifiutata da Aristotele e dai suoi commentatori medievali come Tommaso d'Aquino. Rispetto a questo, Dante, parlando dell'armonia delle sfere sin dal primo canto del Paradiso, dichiara la sua posizione riguardo a tale dottrina. La concezione che il moto delle sfere risultasse in un'armonia sonora ha origine negli studi matematici di tradizione pitagorica ed e stata in seguito sviluppata in diversi modelli dell'armonia musicale al fine di calcolare le distanze tra i pianeti e dalla Terra, nonche le dimensioni complessive dell'universo. I secolari studi matematico-musicali sull'argomento vennero poi categorizzati da Boezio nella cosiddetta musica mundana. Questo lavoro muove dalla considerazione di alcuni trattati che potrebbero aver formato la concezione musicale di Dante, insieme ad un breve accenno al concetto matematico-musicale del Medioevo. Come e noto, alla musica nel Medioevo era attribuito un carattere peculiare ereditato dalla cultura greca, radicalmente diverso dal concetto di musica moderno. Vengono poi analizzate le tre note categorie di musica formulate da Boezio (la musica mundana, la musica humana e la musica instrumentalis) e confrontate con le tre cantiche della Commedia, facendo riferimento ai diversi saggi che hanno trattato questo argomento. Nel Paradiso il punto di vista privilegiato per osservare l'armonia delle sfere e il cielo del Sole. L'analogia dell'universo dantesco con le scale celesti discusse nel De Institutione musica di Boezio potrebbe rappresentare una spiegazione del panorama che si apre nel cielo del Sole. Boezio e Isidoro sono presenti insieme ad altri teologi e filosofi nel cielo del Sole, dove viene descritta la danza trinitaria eseguita dai tre cerchi che ne rappresentano il simbolo. Anche al di fuori del campo della musica, vari studiosi hanno riconosciuto l'influenza dei loro trattati nelle opere di Dante. Per questa ragione si tratteranno qui alcuni passi delle Etymologiae di Isidoro, aggiungendovi una considerazione sulle Institutiones di Cassiodoro, a cui Isidoro stesso fece riferimento per compiere il suo lavoro enciclopedico. Dante, da parte sua, non scrisse alcun trattato sulla musica, ma ne parlo, per esempio nel Convivio, in cui la musica viene paragonata al cielo del Marte. Il poeta scrive che la musica si fonda sulla legge dell'armonia, e che "in essa scienza massimamente e bella". La sua conoscenza sulla musica e la sua familiarita con l'ambiente musicale del tempo si riconosce soprattutto nei versi del Paradiso che rappresentano la danza e la musica polifonica dei beati. L'esame prosegue, dopo la breve ma necessaria spiegazione sulla scala musicale greca, attraverso la presentazione delle scale celesti di Nicomaco e di Cicerone, prendendo spunto dalle citazioni dantesche presenti nei principali studi finora pubblicati in Italia. Dapprima, riguardo a Cicerone, si citera Il sogno di Scipione, il Commento al sogno di Scipione di Macrobio ed infine il De Institutione musica di Boezio. In merito a Nicomaco verranno trattati il suo Manuale di armonia e Institutione di Boezio. Benche lo studio della simbologia e la struttura numerica della Commedia abbia avuto esiti piuttosto significativi negli ultimi decenni, il tema dell'armonia cosmica delle sfere, pur avendo un aspetto numerico anch'esso, non ha ricevuto altrettanta attenzione. Nel canto X del Paradiso, Dante invita il lettore a contemplare la bellezza del cielo e l'armonia delle sfere. Se guardiamo il disegno dell'universo che aveva in mente Dante dal punto di vista della musica del suo tempo, ci si offre una visione fantasiosa, ma nello stesso tempo estremamente 'poetica', alla quale l'astronomia del(View PDF for the rest of the abstract.)

1 0 0 0 インドネシア国における水稲および陸稲栽培の現状

- 著者

- ザカリア サバルディン 松田 智明 新田 洋司

- 出版者

- 日本作物学会関東支部

- 雑誌

- 日作関東支報 (ISSN:13416359)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.42-43, 1998

1 0 0 0 OA 英語のリズムにおけるフットの等時性 : 等時性仮説の真偽検証

- 著者

- 大高 博美 神谷 厚徳 Hiromi Otaka Atsunori Kamiya

- 雑誌

- 言語と文化 (ISSN:13438530)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.17-23, 2013-03-01

1 0 0 0 明治宮殿造営組織における図工の職務と就業状況

- 著者

- 小沢 朝江

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.42, pp.757-760, 2013

Meiji Imperial Palace and its building agency are the milestone of the modern architecture in Japan. In this study, duties and employment of the draft men were analyzed by the documents of the Imperial Household Agency, and their details were considered by the diary of Chiyotaro Tenaka who had been at the Miyadaiku family.<br>As the result, some facts are developed such as; drafting and the part of planning were shouldered by the draft men, who were tested to measure their skills, about a half of them were promoted to the full-time building engineer for the national agencies.

1 0 0 0 皇室建築 : 内匠寮の人と作品

- 著者

- 内匠寮の人と作品刊行委員会編

- 出版者

- 建築画報社

- 巻号頁・発行日

- 2005

1 0 0 0 B-2 ブライニクルの紹介

- 著者

- 八代 裕平 尾関 俊浩 柚木 朋也

- 出版者

- 日本理科教育学会北海道支部

- 雑誌

- 日本理科教育学会北海道支部大会発表予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, pp."B-2", 2015

1 0 0 0 メディア統制の構造と動態--戦時報道の歴史から学ぶ

- 著者

- 橋本 晃

- 出版者

- 日本新聞協会

- 雑誌

- 新聞研究 (ISSN:02880652)

- 巻号頁・発行日

- no.634, pp.31-34, 2004-05

1 0 0 0 ペンは銃剣、紙面は戦場 戦時報道の実態

- 著者

- 若松 和樹

- 出版者

- 学研パブリッシング ; [1992]-

- 雑誌

- 歴史群像

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.90-97, 2002-02