- 著者

- 木村 裕一

- 出版者

- 学習院大学

- 雑誌

- 学習院大学ドイツ文学会研究論集 (ISSN:18817351)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.47-65, 2012-03

1 0 0 0 IR 「オーストリア哲学」の独自性とフリッツ・マウトナーの言語批判

- 著者

- 嶋崎 隆

- 出版者

- 一橋大学大学教育研究開発センター

- 雑誌

- 人文・自然研究 (ISSN:18824625)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.121-179, 2012

1 0 0 0 OA ニヴフ民族の口承文学資料の再検討と生活史における位置づけの研究

1 0 0 0 OA Libraryめぐり 金沢大学/田辺製薬(株)

- 著者

- 上島 のり子 唐沢 和子

- 出版者

- 日本薬学図書館協議会

- 雑誌

- 薬学図書館 (ISSN:03862062)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.322-326, 1998-07-31 (Released:2011-09-21)

1 0 0 0 IR 家族のペット飼育態度が子どもの飼育態度や共感性・向社会的行動に与える影響

- 著者

- 森下 正康 小林 美月 小林 美月 KOBAYASHI Miduki

- 出版者

- 京都女子大学発達教育学部

- 雑誌

- 京都女子大学発達教育学部紀要 (ISSN:13495992)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.93-102, 2014-02

1 0 0 0 私とは何か : 「個人」から「分人」へ

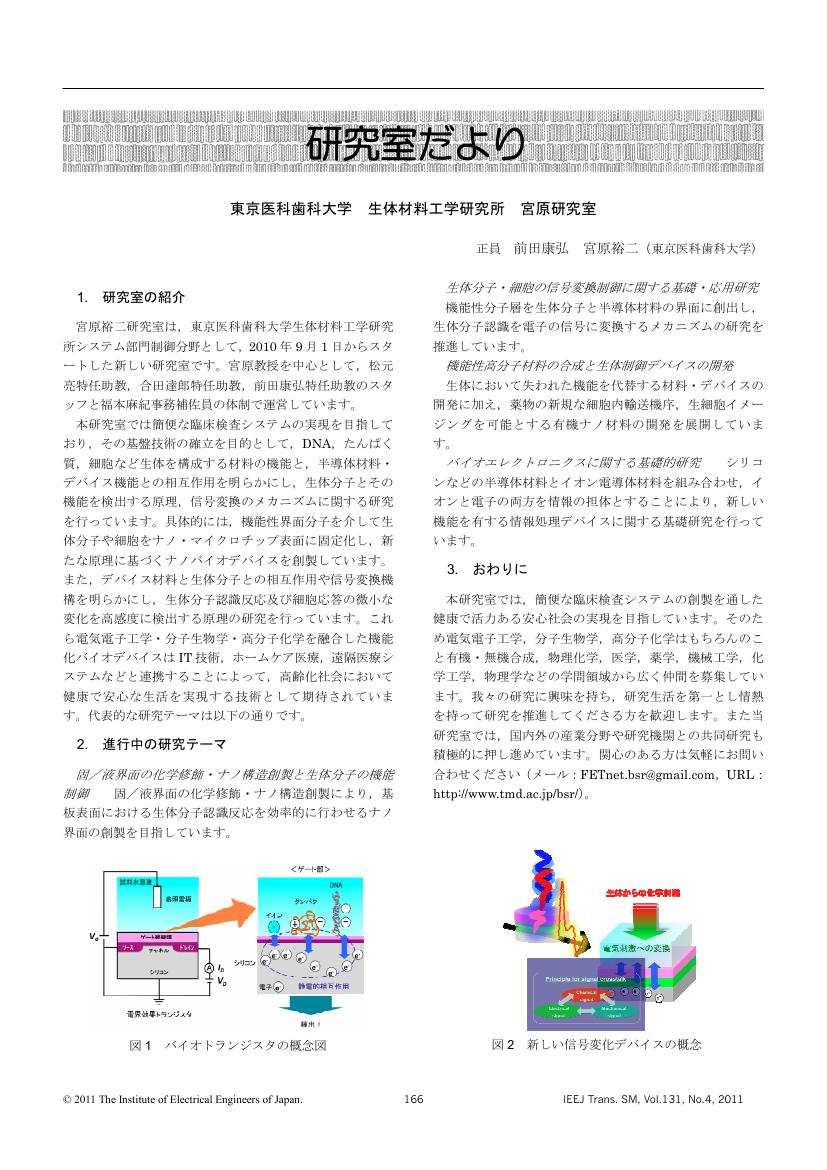

1 0 0 0 OA 研究室だより:東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 宮原研究室

- 著者

- 前田 康弘 宮原 裕二

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)

- 巻号頁・発行日

- vol.131, no.4, pp.166-166, 2011-04-01 (Released:2011-04-01)

1 0 0 0 OA AMED(日本版NIH)創設に向けた新しい指標の開発(7) 米国のファンディング動向

- 著者

- 治部 眞里 長部 喜幸

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.395-406, 2014-09-01 (Released:2014-09-01)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 2

AMED(日本版NIH)や製薬企業における,政策決定・戦略立案に資するエビデンス提供のため,新しい指標に基づいた医薬品産業の現状俯瞰・将来予測を試みた。今回は,米国の政府機関等を中心に医薬品開発に関するファンディング動向について,事業主体別,疾病別の分析を試みた。

1 0 0 0 OA 編集後記

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.442-442, 2014-09-01 (Released:2014-09-01)

1 0 0 0 OA パレスチナにおける都市の発達と「セム」系民族の展開

現在のイスラエル国ガリラヤ地方にあるテル・レヘシュ遺跡にて、5次にわたる考古学調査を行った。これによって、同地域における青銅器時代から鉄器時代にかけて見られる都市の発達とその文化的特性を明らかにすることができた。またアマルナ文書をはじめとする文献研究においては、上記テル・レヘシュが前2千年紀後半のエジプト碑文に言及されるアナハラトと同定されることが明らかになった。またこれまで発信地が不明であったアマルナ書簡237~239番がテル・レヘシュから発信された可能性が高いことを突き止めた。

1 0 0 0 OA 山車囃子における打楽器奏法について

- 著者

- 長沢 利明

- 出版者

- The Society for Research in Asiatic Music (Toyo Ongaku Gakkai, TOG)

- 雑誌

- 東洋音楽研究 (ISSN:00393851)

- 巻号頁・発行日

- vol.1981, no.46, pp.172-151, 1981-08-25 (Released:2010-11-30)

- 参考文献数

- 6

This report presents the results of a study conducted in the lJmama town, in the Yamada-gun, in Gunma Prefecture. The study, which centered on the Gion Festival held in )mama, placed particular emphasis on the special characteristics of the folk music found there, as manifested in the percussion ensembles. Omama has long been prosperous as an important trade center, and the Gion Festival held there is in honor of the local market dieties, who are enshrined in the Yasaka Shrine. The festival is held each year during the first three days of August, with manyv isitors from neighboringa reas comingt o watch and enjoy the lively atmosphere. As part of the celebration, six stage wagons ( dashi), one from each district of the town, are wheeled through the s treets, each bearing an ensemble of festival musicians. This report deals with the performance practices of the percussionists in these ensembles. The main points are outlined below.1 Concerning music for the taiko drums, several patterned sequences were identifiedi, n cluding Santeko, Kiri, Tama, Hirabayashi, N imba and Amadare.T hese patterns are executed by four children playing small taiko drums and one adult playing a large taiko drum. Each of these patterns may also be played in combination with a flute (fue) and small hand gong (kane).2 Variations in performance practice can be seen from district to district for most of the patterns, although the Santeko pattern is an exception, and is performed in exactly the same way in all six districts.3 Comparison of these variations reveals that the patterns in the fifth district are relatively complex, and seem to have a closer link to older traditional styles, while patterns in the fourth district are somewhat simplified and abbreviated.4 When considering the reasons why such variations evolved, importance must be attributed to the social structure of the Gin Festival itself, with each district virtually autonomous and each performance ensemble carrying on its tradition from generation to generation in an independent manner. The handing down of the performance tradition, and the training and cultivation of new musicians, are the responsibility of each individual district, and it is therefore not surprising that variations in performance practice arise.

1 0 0 0 OA チャイニーズネスの実証的研究―グローバリズムとの関連から

1 0 0 0 進化型スワームロボティクスにおける協調採餌問題のGPUへの実装

- 著者

- 島谷 直規 保田 俊行 大倉 和博 松村 嘉之

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.134, no.9, pp.1355-1364, 2014 (Released:2014-09-01)

- 参考文献数

- 25

Evolutionary swarm robotics (ESR) is an artificial evolution approach to generating meaningful swarm behavior in multi-robot systems which typically consist of many homogenous autonomous robots in which the same robot controllers designed with evolving artificial neural networks are employed. Historically speaking, this approach has been thought to be a promising approach for swarm robotics systems (SRS), because the swarm behavior is an emergent phenomenon caused by many local interactions among autonomous robots and it is very hard to give a program to each robot for appropriate swarm behavior in advance. However, its realization is considered to be impractical even for a simulated SRS because the artificial evolution requires a very large computational cost. In this paper, in order to overcome this computational cost problem, a novel implementation method, i.e., the parallel problem solving using graphics processing units (GPUs) and OpenMP on a multi-core CPU, is introduced. The efficiency of the proposed method is demonstrated with the food-foraging problem with an evolving SRS.

- 著者

- Takaaki Kitajima Masashi Muroi Naomi Yamashita Ken-ichi Tanamoto

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.74-80, 2014-01-01 (Released:2014-01-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2 8

Body and excrement extracts from Dermatophagoides farinae were used to study stimulation of Toll-like receptors (TLRs). The excrement extract stimulated nuclear factor (NF)-κB-dependent reporter activity to an extent similar to lipopolysaccharide (LPS) in a mouse macrophage cell line, J774A.1, but the activity of the body extract was negligible. The excrement extract also activated NF-κB in HEK293 cells expressing TLR1/TLR2, TLR2/TLR6 and CD14/TLR4/MD-2, whereas no activation was observed in cells expressing TLR3, TLR5, TLR7, TLR8 or TLR9. Although the excrement extract required co-expression of CD14, TLR4 and MD-2 in HEK293 cells to activate NF-κB, efficient activation was still observed in I-13.35 cells, a bone-marrow macrophage cell line established from LPS-hypo-responsive C3H/HeJ mice. The excrement extract activated NF-κB in HEK293 cells expressing TLR2 alone, but the activation was significantly increased by co-expression of CD14. Polymyxin B inhibited CD14/TLR4/MD-2- and CD14/TLR2-mediated activation of NF-κB but not the activation in I-13.35 cells. These results indicate that CD14/TLR4/MD-2-dependent and CD14/TLR2-dependent mechanisms are involved in the activation of NF-κB by the excrement extract of D. farinae and suggest that the extract also contains substances that activate NF-κB through non-TLR-mediated mechanisms.

1 0 0 0 OA ろ紙を用いた尿中ホルモン測定法の開発

- 著者

- 毛利 恵子 清水 慶子

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第30回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.52, 2014 (Released:2014-08-28)

今日、尿を用いたホルモン測定法は、霊長類をはじめさまざまな動物で非侵襲的な内分泌動態モニタリング方法として使われている。しかし、飼育下での尿サンプルの採取・保存と違って野生群や放飼群においてのサンプル採取・保存は、①地面にしみこみ吸い取れないなどの採取方法での困難さ、②冷凍・冷蔵設備がないなどの保存における困難さ、また、③測定設備がある施設まで長距離輸送を強いられるなどのさまざまな問題があり、応用が難しい。そこで、それらの問題を解決するため、飼育下チンパンジーやマカクの尿を用いて測定法の開発をおこなった。尿を浸したろ紙からホルモン測定用サンプルを抽出し、これらに含まれる尿中の性ホルモンであるエストロゲン代謝物(Estrone conjugate, E1C)およびプロゲステロン代謝物(Progesterone glucuronide, PdG)量が測定可能かどうか調べた。その結果、E1C、PdGともに測定可能であった。また、これらの測定値はクレアチニンによる補正の結果、採取後冷凍保存した尿サンプルのホルモン測定値と比較して差は見られなかった。さらに、この尿を浸したろ紙を長期間保存したのち同様にホルモン測定をおこなった結果、常温での保存が可能であることが分かった。これらのことから、本方法を用いることにより、冷凍・冷蔵設備のない場所においても、採取した尿を用いた性ホルモン測定が可能となった。本法は霊長類のみならず他の動物にも応用可能であり、野生群の内分泌動態モニタリングに寄与できると考えられる。

1 0 0 0 OA ニホンザルMacaca fuscataの食性の空間パターン:地理的・環境要因の影響

- 著者

- 辻 大和 伊藤 健彦

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第30回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.37, 2014 (Released:2014-08-28)

霊長類の寒冷地への適応は、古くから多くの研究者の関心を集めてきた。しかしこれまでの研究の多くは、環境適応を行動特性の面だけから評価することが多く、それを生息地内部の食物量や物理的要因と関連付ける視点が欠けていた。本研究は、ニホンザル(Macaca fuscata)の寒冷地への適応メカニズムの解明を目指し、彼らの食性の空間パターンを説明する、生息地の生態学的特性の関係を明らかにすることを目的とした。文献データベースを用いて先行研究の文献を収集し、日本全国の13箇所から19群のニホンザルの食性データ(採食時間割合)を抽出した。同時に各調査地の緯度・経度・標高(地理的要因)および平均気温・年間降水量・年間降雪量・植生指数(NDVI)などの環境要因を収集した。GLMMによる解析の結果、地理的要因に関しては、ニホンザルは高緯度・高標高の調査地で葉や樹皮・冬芽の採食割合が高かった。また、高緯度の調査地で食物の多様性が高かった。このような空間パターンは、主に環境要因によって説明できた。すなわち、ニホンザルは平均気温が低く、降雪量が多く、年間降雪期間が長い調査地で樹皮・冬芽の採食割合が高く、果実の採食割合が低かった。NDVIが低い調査地でも果実の採食割合が低かった。そして気温が低い調査地、年間降雪期間が短い調査地で食物の多様性が高かった。本研究により、ニホンザルの生態適応は、生息地の食物環境に応じた採食行動の柔軟な変化によって達成されたことが示唆された。とくに、降雪の影響が強かったことから、ニホンザルの採食戦略を決定するうえで、冬の厳しさが重要な役割を果たしていると考えられた。

1 0 0 0 OA 野生チンパンジー集団におけるDNA再捕獲法を用いた個体数推定

- 著者

- 井上 英治 BASABOSE Augustin K. KAMUNGU Sebulimbwa MURHABALE Bertin AKOMO-OKOUE Etienne-Francois 山極 寿一

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 Supplement 第30回日本霊長類学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.41-42, 2014 (Released:2014-08-28)

集団内の個体数を把握することは保全や生態を考える上で重要であるが、十分に人慣れしていない集団では、個体数の把握が難しいことがある。とくに、チンパンジーは離合集散をするため、個体識別なしに群れ全体の個体数を把握するのは困難である。本研究では、長期にわたり生態学的な調査がなされているが、十分には人付けされていないカフジビエガ国立公園のチンパンジー集団を対象に、ネストサイトで糞試料を採取し、DNA再捕獲法に基づき、個体数の推定を行なった。糞からDNAを抽出後、マイクロサテライト7領域を解析し、個体識別を行なった。合計で54のネストサイトから糞を採取し、計152試料で遺伝子型を決定できた。今回使用した7領域の多様性を調べたところ、個体識別には十分であることがわかった。全部で32個体分の試料が含まれており、そのうち24個体については2サイト以上から糞を採取できた。同一個体からの糞の再捕数からCapwireというソフトを用いて、個体の試料採取率が一定ではない2タイプの個体が含まれるというモデルのもと、最尤法で推定したところ、個体数は35個体(95%信頼区間 32-40)であった。この推定値から、集団の約9割の個体の遺伝子型が決定できたと考えられる。この推定値は、識別された個体数の累積曲線から見ても、妥当な値だと考えられた。チンパンジーのように離合集散するため個体ごとにDNA試料を採取できる確率が一定でないと考えられる状況でも、十分な試料数とそれを考慮したモデルを適用することで、適切な個体数推定を行なえたと考えられる。糞などの非侵襲的試料を用いたDNA再捕獲法による個体数推定法は、野生霊長類においても有益な方法であり、今後も保全や生態調査など様々な場面で適用されるであろう。

1 0 0 0 OA 川崎病類似冠動脈炎マウスモデルの遺伝子発現に基づいた新たな川崎病治療戦略の検討

1 0 0 0 脂質組織学の開拓とステロイドホルモン産生器官への応用

生体の主要な有機成分は、タンパク、糖と脂質である。これらのうちタンパクと糖については、研究が進展している。しかし、脂質は、試料作製の脱水操作で失われたり、特定の脂質に結合する物質がほとんど無いため、脂質の種類の同定は極めて困難である。本研究の目的は、組織や細胞中の脂質を、質量分析法(mass spectrometry)で角翠析して、脂質の種類を同定し定量化する方法を開拓し、ステロイドホルモン産生器官に応用することである。脂質の質量分析には、2つの技術的課題がある。第1に、脂質はイオン化しにくい傾向があるので、良いイオン化条件の検討が必要である。第2は、細胞や組織には多種類の脂質が含まれているので、測定や解析を困難にするおそれがある。研究では、ラットの副腎を取り出し、メタノールで抽出した。抽出液を、50%メタノールと0.1%蟻酸を含む水溶液で希釈して、イオンスプレー法(APCI)法を使い、イオンスプレー電圧5.500 Vで測定した。しかし、安定したピークは得られなかった。そのため、成分が既知の物質で測定を試みた。コレステロールなどのステロイド化合物をメタノールで溶解し、イオンスプレー法(APCI)法で測定したが、明瞭なピークは検出されなかった。次に、これらの測定物質を積極的にイオン化する必要があると考え、トリメチルクロロシランでシリル化させるなど、ガスクロマトグラフィーで使用される手法を試みているが、未だ安定して測定する方法を確立するには至っていない。

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)

- 巻号頁・発行日

- no.642, pp.112-114, 2005-12-26

半導体大手、ルネサステクノロジの基幹システム統合が難航している。当初の稼働予定は2005年9月だったが、マスターデータの統合に手間取り工場での生産管理や在庫管理の稼働は当面延期。2006年1月に資材発注や受注管理といった対外系システムだけを動かす。 「率直に言って、非常にさえない数字。大変残念な結果に終わった」。