2 0 0 0 OA 甲状腺ホルモン投与再開後に副腎クリーゼとなったSheehan症候群の一例

- 著者

- 小川 敦裕 宮本 恭兵 中島 強 木田 真紀 岩崎 安博 加藤 正哉

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.41-42, 2017-01-01 (Released:2017-01-17)

- 参考文献数

- 9

2 0 0 0 OA 地域事情に根差したデータサイエンティスト教育基盤構築

- 著者

- 塩崎 雅基 永田 正樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会研究報告集 (ISSN:24363286)

- 巻号頁・発行日

- vol.2021, no.2, pp.13-16, 2021-07-03 (Released:2021-07-05)

現在,データを収集し分析・可視化できるエンジニアの育成が急務となっている.これらのスキルを持った人材をデータサイエンティストと呼ぶが,分野の対応領域が幅広く,明確な定義づけが難しい.そのため,教育手法も確立されておらず,就職した学生のミスマッチが発生している.本研究ではデータサイエンティストの教育手法開発及び,就職マッチングシステムの開発を目指す.

2 0 0 0 OA この世の写し鏡としてのあの世 ―仏教絵本に見る地獄―

- 著者

- 森 覚

- 出版者

- 佛教文化学会

- 雑誌

- 佛教文化学会紀要 (ISSN:09196943)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017, no.26, pp.L22-L30, 2017 (Released:2019-10-19)

2 0 0 0 OA Comparison of Microstructure and Hardness between High-carbon and High-nitrogen Martensites

- 著者

- Toshihiro Tsuchiyama Kurato Inoue Katsutoshi Hyodo Daichi Akama Nobuo Nakada Setsuo Takaki Tamotsu Koyano

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- ISIJ International (ISSN:09151559)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.161-168, 2019-01-15 (Released:2019-01-17)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 9 16

The microstructure and hardness of martensite in Fe–C and Fe–N alloys with up to 7.5 at% contents of carbon and nitrogen, respectively, were compared. Their difference in hardness was discussed based on four strengthening mechanisms. The martensitic structures of Fe–C and Fe–N alloys with equal contents of carbon and nitrogen, respectively, were nearly identical, except for the amount of retained austenite. Furthermore, Fe–C alloy was considerably harder than Fe–N alloy. This discrepancy gradually increased with carbon and nitrogen contents. The enhanced hardness of Fe–C alloy martensite was attributed to its higher dislocation density and the stronger pinning force of interstitial carbon atoms on dislocations.

2 0 0 0 OA 住宅の断熱等級およびエアコン冷房の連続・ 間欠 運転が消費電力に与える影響

- 著者

- 和田 潤 井田 浩文 田澤 慎也 瓦口 泰一 叶 喜代森 上野 剛 吉村 天 秋元 孝之

- 出版者

- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会

- 雑誌

- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成26年度大会(秋田)学術講演論文集 第6巻 温熱環境評価 編 (ISSN:18803806)

- 巻号頁・発行日

- pp.85-88, 2014 (Released:2017-11-15)

断熱等級2・3・4の住宅を用いた実験により,住宅の高断熱化は,開口部からの日射遮蔽がなされていれば,夏期のエアコン冷房においても電力消費を増大させる要因とはならず,特に電力の逼迫する外気温の高い日において効果が大きいことが検証された。また,エアコンの間欠運転 (30・60・90分間の一時停止)は,日積算電力量の削減にはつながらず,すなわち省エネルギーとはならず,再起動後のピーク電力のみが高くなる結果となった。。

2 0 0 0 OA 東北日本,沼沢火山の形成史:噴出物層序,噴出年代及びマグマ噴出量の再検討

- 著者

- 山元 孝広

- 出版者

- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター

- 雑誌

- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.9-10, pp.323-340, 2003-12-22 (Released:2014-12-27)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 17 24

沼沢火山は福島県の西部,火山フロントの背後50 kmにある活火山である.本研究では噴出物層序と噴火年代を再検討し,噴出量の時間積算図を新たに作成した.本火山の噴出物層序は,約11万年前の尻吹峠火砕堆積物及び芝原降下堆積物,約7万年前の木冷沢溶岩,約4.5万年前の水沼火砕堆積物と約4万年前の惣山溶岩,約2万年前の沼御前火砕堆積物及び前山溶岩,紀元前3400年頃の沼沢湖火砕堆積物からなる.沼沢火山の総マグマ噴出量は約5 DRE km3であるが,前半6万年間で約1 DRE km3のマグマ噴出量であったものが,後半5万年間で残りの約4 DRE km3のマグマが噴出している.沼沢火山のマグマ噴出率の上昇は,給源でのマグマ生産率の上昇と対応しているものとみられる.

2 0 0 0 OA 知的障害者が医療機関の受診を困難と感じるプロセス ~保護者の意見から~

- 著者

- 野高 朋美 荒木田 美香子

- 出版者

- 公益社団法人 日本看護科学学会

- 雑誌

- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.225-233, 2017 (Released:2017-12-21)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

目的:知的障害者が医療機関の受診を困難と感じるプロセスを保護者の意見から明らかにする.方法:知的障害者の保護者3グループの計14名にフォーカスグループインタビューを行い,M-GTAで分析を行った.結果:保護者から明らかとなった知的障害者が医療機関の受診を困難と感じるプロセスは〔スムーズな受診への不安とその緩和に対する負担〕に加え〔医療機関での不快体験や失敗体験による受診負担の増加〕があり,〔受診負担解決への無力感〕〔受診への自信喪失〕が生じることで【医療機関を訪れることへの気後れ】となっていた.【保護者・医療機関・社会がそれぞれできる取り組み】は【医療機関を訪れることの気後れ】に影響すると保護者は考えていた.結論:知的障害者が医療機関の受診を困難と感じるプロセスは【医療機関を訪れることへの気後れ】であり,保護者・医療機関・社会のそれぞれの努力により軽減できる可能性が示された.

2 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科としての認知症への対応 聴覚障害

- 著者

- 内田 育恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.5, pp.333-338, 2020-05-20 (Released:2020-06-05)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

団塊の世代がすべて75歳以上になる2025年には, 認知症有病者数は最大730万人, 高齢者の5人に1人が認知症になると推計されている. 認知症は '誰もがなり得るもの' で '多くの人にとって身近なもの' ととらえられている. 本稿では,『認知症のある高齢難聴者において, 補聴器導入により認知機能低下を予防することは可能か? 』『脳の病理変化があっても認知症症状を顕在化させないはたらき― '認知予備能' と聴覚に関連はあるか? 』という2つのリサーチクエスチョンを取り上げた. 認知障害のある症例を対象として補聴器導入の効果を取り扱った6本の研究では, 結果は必ずしも一定しない. われわれが国立長寿医療研究センター・もの忘れセンター受診高齢難聴者を対象に行った, 補聴器6カ月間貸し出し前後の Mini-Mental State Examination(MMSE) を比較した検討では, 補聴器導入前 MMSE は 20.26±5.23点 (range 4-27), 導入6カ月後 MMSE は 20.81±4.38点 (range 9-27) と, 統計学的に有意差を認めなかった. 死後脳の解剖により, 脳内の神経病理変化があっても, 生前認知症の臨床症状を示していなかった例が1980年代後半から報告されるようになり, 病理変化に拮抗する何らかのメカニズムがあると考えられている. そのひとつが認知予備能 (cognitive reserve) で, もともと持っている認知プロセスや代償プロセスを駆使して, 病理学的なダメージの影響を緩和する能力と考えられている. 難聴があると劣化した聴覚入力を処理するために, 知覚処理以外の認知プロセスに利用できる認知資源が減ってしまい, 認知予備能が低下するという関係性が示唆されている. 認知症になっても健やかに安心して暮らせる社会の実現のために, 聴覚からのアプローチの重要性は増している.

2 0 0 0 OA 先カンブリア時代の大気酸素濃度の変遷

- 著者

- 菅崎 良貴 村上 隆

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 地球化学 (ISSN:03864073)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.61-77, 2017-06-25 (Released:2017-06-25)

- 参考文献数

- 153

- 被引用文献数

- 1

Atmospheric oxygen evolution has long been discussed, especially with its relevance to the origin and evolution of life and the planet. Presence/absence of detrital redox-sensitive minerals, iron formations and red beds, behaviors of redox-sensitive elements in paleosols (ancient, subaerially-altered continental rocks) and ratios of carbon and sulfur stable isotopes in sedimentary rocks have been utilized to constrain atmospheric oxygen levels, which can dictate surface redox states, in the distant past, leading to a conventional view that the beginning (2.5–1.8 Ga) and ending (0.8–0.5 Ga) of the Proterozoic were two major periods when the oxygen level significantly increased in the Earth's history. More recent studies adopt multiple sulfur isotopes, iron speciation and trace elements (isotopes) as additional redox proxies. These proxies are not inconsistent with the conventional view, but the magnitude and timing of changes in these proxies are different between proxies and between geological records obtained from, e.g., iron formations, shales and paleosols. Also, the proxies suggest that there may have been transient oxygen increases of uncertain magnitude at 3.3–3.0 and 2.7–2.5 Ga. To better understand atmospheric oxygen evolution, process-based methods which quantify oxygen levels from individual proxies need to be developed to consistently and comprehensively explain multiple geochemical signatures.

- 著者

- Tomoaki Ishida Kei Kawada Shumpei Morisawa Kohei Jobu Yasuyo Morita Mitsuhiko Miyamura

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.10, pp.1570-1576, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1 18

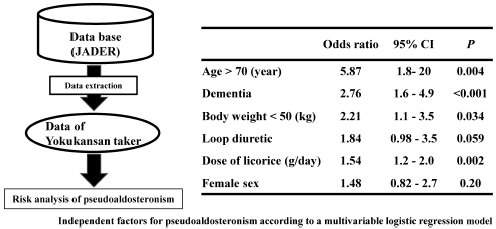

Yokukansan is a Kampo formula that is commonly used by the elderly because it is expected to improve peripheral symptoms of dementia and delirium. However, side effects from its use are frequently reported in the elderly. In particular, pseudoaldosteronism caused by the licorice contained in yokukansan leads to hypertension, hypokalemia, and muscle weakness, which may result in death. This study aimed to identify the risk factors of pseudoaldosteronism with yokukansan use. Using cases reported in the Japanese Adverse Drug Report (JADER) database, the reporting odds ratio (ROR) was calculated and compared to assess the risk of pseudoaldosteronism for each licorice-containing Kampo formula. We also analyzed the risk factors for pseudoaldosteronism in patients taking yokukansan. Yokukansan (ROR 2.4, 95% confidence interval (CI) 1.9–2.8; p < 0.001) had a higher risk of pseudoaldosteronism than that of other licorice-containing Kampo formulas. Furthermore, the results of a logistic regression analysis in patients taking yokukansan showed that the licorice dose (OR 1.5, 95% CI 1.2–2.0; p < 0.01), older age (<70 years, OR 5.9, 95% CI 1.8–20; p < 0.01), dementia (OR 2.8, 95% CI 1.6–4.9; p < 0.001), low body weight (<50 kg, OR 2.2, 95% CI 1.1–3.5; p = 0.034) were risk factors for pseudoaldosteronism, Although not significant, treatment with loop diuretics (OR 1.8, 95% CI 0.98–3.5; p = 0.059) tended to increase the risk of pseudoaldosteronism. In summary, patients must understand the risk factors when considering taking yokukansan and reduce the licorice dose they consume.

- 著者

- Yu FURUSAWA Masashi TAKAHASHI Mariko SHIMA-SAWA Hitoshi HATAI Noriaki MIYOSHI Osamu YAMATO Akira YABUKI

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-0021, (Released:2021-07-08)

- 被引用文献数

- 3

Epithelial–mesenchymal transition (EMT) plays a crucial role in metastasis of epithelial tumors; however, it is challenging to detect EMT by cytology. In the present study, EMT was visualized by fluorescence-immunocytochemistry (FICC). Air-dried smears from epithelial tumors of dogs (n=22) and cats (n=9) were stained using mouse monoclonal anti-E-cadherin and rabbit monoclonal anti‐vimentin antibodies. Enzymatic immunohistochemistry (IHC) revealed that 51.6% (8/22 in dogs, 8/9 in cats) of the cases showed EMT. In dogs, FICC could detect EMT in 62.5% (5/8) of those cases. In cats, FICC could detect EMT in 100% (8/8) of the cases. In conclusion, the present FICC method could successfully detect EMT using conventional air-dried cytology smear slides.

2 0 0 0 OA PATON : 文脈依存性を表現する動的神経回路網モデル

- 著者

- 望月 彰子 大森 隆司

- 出版者

- 日本神経回路学会

- 雑誌

- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.3, pp.81-89, 1996-09-05 (Released:2010-12-13)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 5 4

In our real life, it is well known that our cognitive process is always influenced by our environment. It is called as “context dependency” of the cognition. In this paper, we propose a memory model “PATON” that is based on a macroscopic structure of a cortico-hippocampal memory system; it has three components of a symbolic layer, a pattern layer, and an attentional system. The attentional system sends signals to control a change of the model's structure dynamically. The change induces a modulation of metric between memorized items. Computer simulation shows an association process dependent upon a context based on the modulation.

2 0 0 0 OA 肝内門脈低形成の犬に認められた尾追い行動

2 0 0 0 OA 18世紀ドイツにおける子育ての近代化 : ファウスト『衛生問答』に注目して

- 著者

- 藤井 基貴

- 出版者

- 教育史学会

- 雑誌

- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.85-97, 2012-10-01 (Released:2017-06-01)

Dr. Bernhard Christoph Faust (1755-1842), who played an active role at the end of 18^<th> century as a public health doctor and writer in the field of hygiene, published several revised editions of his book, The Catechism of Health. This book focused on the methods of instructing children how to live a healthy life. The first edition appeared 1792, and Faust revised it in 1794 and again in 1802. This paper analyzes how these texts reflect changes in Faust's views on child rearing. The Catechism of Health makes use of a question-and-answer format in order to teach the knowledge of hygiene. It was designed for the classroom as well as home instruction. This paper elucidates the following issues: (1) How and why Dr. Faust wrote his book and later revisions; (2) Background factors contributing to the book's wide distribution; (3) The main content and revised portions of the book; (4) The changing relationships between the book and the influence of the church; and (5) The changing descriptions of how to put a baby to sleep.

2 0 0 0 OA 気泡を含む液体中における集束超音波の熱的効果に着目した弱非線形波動方程式の導出

- 著者

- 加賀見 俊介 金川 哲也

- 出版者

- 日本混相流学会

- 雑誌

- 混相流 (ISSN:09142843)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.346-355, 2021-06-15 (Released:2021-07-08)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 4

Weakly nonlinear focusing of quasi-planar ultrasound in a liquid nonuniformly containing many spherical microbubbles is theoretically investigated with a special focus on a thermal conduction at the bubble-liquid interface toward medical applications such as tumor coagulation by HIFU. Based on the previously derived Khokhlov-Zabolotskaya-Kuznetsov (KZK) equation by our group (Kanagawa, J. Acoust. Soc. Am., 137 (2015), 2642), we derived a KZK equation newly incorporating the viscosity of bubbly liquids and the thermal conduction at the bubble-liquid interface by utilizing the energy equation inside bubble. As a result, two types of dissipation term were discovered in the resultant KZK equation: one is the second-order partial derivative term owing to the viscosity of bubbly liquids and the liquid compressibility and the other is a term without differentiation owing to the thermal conductivity. We found that the thermal conduction strongly contributes the dissipation effect.

2 0 0 0 OA 非加速器素粒子実験 : 神岡陽子崩壊実験を中心として

- 著者

- 戸塚 洋二

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.442-453, 1987-05-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 23

加速器を使用しない素粒子実験が最近高エネルギー実験の中で一つのフィールドを占めるようになってきた. その目的とするところは稀現象の観測を通して間接的に超高エネルギーでの素粒子反応を研究することにある. 特に大統一理論を実験的に検証すべく始められた陽子崩壊実験が本格的かつ大規模な非加速器素粒子実験の典型的なものである. 最近ではニュートリノの性質を調べるのに宇宙線による大気ニュートリノや太陽ニュートリノの系統的な観測が行われようとしている. ここでは神岡におけるわれわれのアクティビティを中心として非加速器素粒子実験の現状を紹介したい.

2 0 0 0 OA 画像認知・想起時脳波によるトランプカードの推定 トリックなしのカード当てマジック

- 著者

- 山ノ井 髙洋 豊島 恒 山﨑 敏正 大西 真一 菅野 道夫

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 知能と情報 (ISSN:13477986)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.639-646, 2016-06-15 (Released:2016-07-12)

- 参考文献数

- 12

著者らは,クラブのトランプAからKまでの13枚の画像をCRT上で被験者に提示し,認知時またそれを想起した際のEEG計測を行なった.著者らが従来から試みている正準判別分析法をこれらのシングルトライアルEEGに適用した.従来から判別に用いている右中前頭回に対応する国際10-20法に対応するEEG計測位置であるFp2とF4,C4,F8の4チャネルからのEEG出力を判別に用いた.サンプリング区間は潜時400msから900msを25ms間隔でサンプリングし,84次元のベクトルデータを構成した.さらに,データを3倍とするサンプリング方法も検討した.ジャックナイフ統計を用いた正準判別分析の結果9人の被験者の判別率は90パーセントを越えた.これにより.トランプカードの推定マジックがトリックなしで90%以上の確率で行えた.

2 0 0 0 OA 鉄・ラクトフェリンの経口摂取による月経痛緩和効果

- 著者

- 吉瀬 蘭エミリー 上田 典子 松山 博昭 芹澤 篤

- 出版者

- 日本酪農科学会

- 雑誌

- ミルクサイエンス (ISSN:13430289)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.115-123, 2010 (Released:2014-03-15)

- 参考文献数

- 19

今日の目覚しい医学の進歩にも関わらず,女性を悩ませる月経痛や月経期の不定愁訴はほとんど改善されていない。乳ホエイ中の代表的な機能性タンパク質であるラクトフェリン(Lf)が月経痛を抑制することが知られている。よって本研究では,鉄イオンを安定に可溶化し,消化酵素耐性を付与した食品用素材である鉄・ラクトフェリン(FeLf)を用いて月経痛および不定愁訴の軽減効果をさらに検証することを目的とした。 月経困難症を自覚している女性18名を対象として,FeLf(312 mg)またはプラセボ錠剤のクロスオーバー試験を実施した。各種評価は月経開始から 4 日間実施し,月経困難症が顕著である月経開始から3日間のスコアを用いて比較した。痛み,月経随伴症および生活に及ぼす影響について,それぞれ Visual analogue scale(VAS)法,Menstrual Distress Questionnaires(MDQ)法および Verbal rating score(VRS)法を用いて評価した。その結果,FeLF 錠を経口摂取した場合,痛みが有意に減少した。また,日常生活の質,すなわち QOL は,FeLF 錠を経口摂取した場合に有意に改善された。よって,FeLf は月経困難症を緩和し,QOL の向上に寄与する可能性が示唆された。

2 0 0 0 OA 鳥類の胸筋について

- 著者

- 黒田 長久

- 出版者

- Yamashina Institute for Ornitology

- 雑誌

- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.14, pp.50-59, 1960-06-20 (Released:2008-11-10)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 4 7

M. pectoralis major of birds in general consists of M. pect. m. proprius and lateralis (Kuroda, '60) and in soaring birds such as some hawks and the Tubinares a distinct deep-seated layer, M. pect. m. profundus (white muscle in the Tubinares) (Kuroda, 1. c.), is differentiated. The M. p. m. lateralis, generally ignored, is an important part in flight in pulling backward the wing (humerus) struck down by M. p. m. proprius, thus giving the propelling effect to the wing. Comparison of this part of the pectoral muscles in various groups of birds is shown in Plate 1. The comparative weight of M. p. m. profundus (Fig. 3, H, I, L, N) in some species of the Tubinares is listed; it is best developed in the albatross in which the M. p. minor (M. supracoracoideus) is the smallest. The relative weight of entire pectoral muscles to the body weight and that of small pectoral muscle to large pectoral are listed by Orders of birds. As a rule smaller species of a group of birds generally have more developed small pectoral relative to large pectoral. The former muscle is least developed in some hawks and the Tubinares which are soarers and best developed in the wing-diving sea-birds, the Alcidae. Their relative development is heighly adaptive to the way of flight. In the herons, an anterior superficial layer of the M. p. m. proprius can be distinguished, and this was named, the M. pect. major antero-superficialis.

2 0 0 0 OA 乾燥剤

- 著者

- 平野 四藏

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.95-100, 1952-08-15 (Released:2009-03-16)

- 参考文献数

- 30