2 0 0 0 OA Analysis of Floral Scent Components of Rosa foetida Herrm., a Rose with an Unpleasant Fragrance

- 著者

- Naomi Oyama-Okubo Yuki Mikanagi

- 出版者

- The Japanese Society for Horticultural Science

- 雑誌

- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)

- 巻号頁・発行日

- pp.QH-050, (Released:2023-02-18)

- 被引用文献数

- 2

Rosa foetida Herrm. is an important wild rose that contributed to the birth of modern yellow cultivars. It is also well known for the unpleasant odor, not prevalent in other roses, emanating from its petals. We analyzed the floral scent of R. foetida and its sport cultivars, R. foetida var. bicolor (Jacq.) Willm. and R. foetida f. persiana (Lem.) Rehd., to identify the causative compounds for their offensive odor. Fatty acid derivatives 2,4-decadienal (2,4-DA), 2,4-decadienol (2,4-DO), and (Z)-jasmone were detected by gas chromatography-mass spectrometry along with several terpenoids, phenylpropanoids, and hydrocarbons. Among them, 2,4-DA and 2,4-DO were identified as the causative compounds of the offensive odor. This is the first detection of these fatty acid derivatives in the scent of rose flowers. We also analyzed the floral scent of eight descendant cultivars of R. foetida: ‘Agnes’, ‘Harison’s Yellow’, ‘Rhodophile Gravereaux’, ‘Schloss Seusslitz’, ‘Soleil d’Or’, ‘Star of Persia’, ‘The Queen Alexandra Rose’, and ‘Williams’ Double Yellow’. 2,4-DA and 2,4-DO were only detected in the smell of ‘Star of Persia’. No other descendant was found to emit these fatty acids. This is the first analysis of an unpleasant odor in roses.

2 0 0 0 OA アイヌ文化期の道南地域出土ガラスの化学組成分析

- 著者

- 新井 沙季 馬場 慎介 中井 泉 中村 和之 塚田 直哉

- 出版者

- 独立行政法人国立高等専門学校機構 函館工業高等専門学校

- 雑誌

- 函館工業高等専門学校紀要 (ISSN:02865491)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.20-38, 2018 (Released:2018-01-31)

- 参考文献数

- 17

Production of lead silicate glass declined by 9th AD in Japan. Instead lead potash silicate glass (K2O-PbO-SiO2), a new compositional type of glass, flowed into Japan from China. Then lead potash silicate glass become a major glass type in the medieval period of Japan. Especially in Hokkaido, glass beads were favored by Ainu culture. So we focus on the circulation of glass in Hokkaido at the Ainu cultural period to understand the glass trade in relation with glass in Honshu. In this study, we analyzed glass beads excavated from sites in southern Hokkaido, which were important bases located between Honshu and central Hokkaido. The samples are excavated from archaeological sites at the periods from the 15th~19th century AD. The analytical results showed that these glass beads can be classified into two types – lead potash silicate glass (K2O-PbO-SiO2) and potash lime silicate glass (K2O-CaO-SiO2). These types of glass are also major types distributed in Hokkaido at the period of Ainu culture. In addition, we have found the presence of a large number of purple glass beads made of lead potash silicate glass utilizing antimony oxide as emulsifier. Interestingly, they are only characteristic to southern part of Hokkaido.

2 0 0 0 OA 中性pH付近で生育する鉄酸化菌の生理生態とその生物地球化学的重要性

- 著者

- 加藤 真悟

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 地球化学 (ISSN:03864073)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.1-17, 2015-03-25 (Released:2015-03-30)

- 参考文献数

- 87

- 被引用文献数

- 2

Iron is a key element to understand global biogeochemical cycling. Microorganisms are involved in redox cycling of iron in natural environments. In particular, neutrophilic iron-oxidizing microorganisms that grow at circumneutral pH potentially play a significant role in global iron oxidation at redox boundaries. However, little is known about neutrophilic iron-oxidizing microorganisms because only a few cultivated species have been reported to date despite a long research history. In this review, knowledge about neutrophilic iron-oxidizing microorganisms, i.e., phylogeny, physiology, ecology, spatial distribution, and unique extracellular polymeric substances, is summarized, including the most recent reports. This will provide useful information to various scientific fields: not only microbiology, but also geochemistry, astrobiology and environmental engineering.

2 0 0 0 OA 肝細胞癌のGd-EOB-DTPA造影MRI所見とその分子・遺伝子的背景

- 著者

- 北尾 梓 松井 修 米田 憲秀 小坂 一斗 小林 聡 香田 渉 井上 大 扇 尚弘 吉田 耕太郎 蒲田 敏文

- 出版者

- 日本磁気共鳴医学会

- 雑誌

- 日本磁気共鳴医学会雑誌 (ISSN:09149457)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.102-109, 2020-08-15 (Released:2020-09-26)

- 参考文献数

- 26

Hepatobiliary specific contrast medium Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI (EOB-MRI) is excellent for the detection and characterization of nodular lesions and plays an important role in the diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC). Gd-EOB-DTPA is received by normal hepatocytes, and then, excreted into bile ducts, under mediation by hepatocyte membrane transporters. The expression of uptake transporter organic anion transporting polypeptide 1B3 (OATP1B3) correlates with the enhancement ratio in the hepatobiliary phase of HCC. Consequently, OATP1B3 is the main uptake transporter of Gd-EOB-DTPA in HCC. The hepatobiliary phase of EOB-MRI can sensitively detect pathologically early HCC as a hypointense nodule, because the OATP1B3 expression decreases at an early stage of multistep hepatocarcinogenesis. Hypervascular HCC commonly presents hypointensity in the hepatobiliary phase with the decrease in the OATP1B3 expression ; however, approximately 10% of HCC atypically demonstrates hyperintensity, owing to OATP1B3 overexpression. HCC presenting hyperintensity in the hepatobiliary phase is a unique genetic subtype of HCC with a biologically less aggressive nature and mature hepatocyte-like molecular/genetic features. The interaction between β-catenin signaling and hepatocyte nuclear factor (HNF) 4α may plays an important role in the OATP1B3 expression and less aggressive biological nature of the hyperintense HCC in the hepatobiliary phase. Thus, EOB-MRI is crucial for the detection and characterization of HCC as well as for personalized medicine, such as an imaging biomarker.

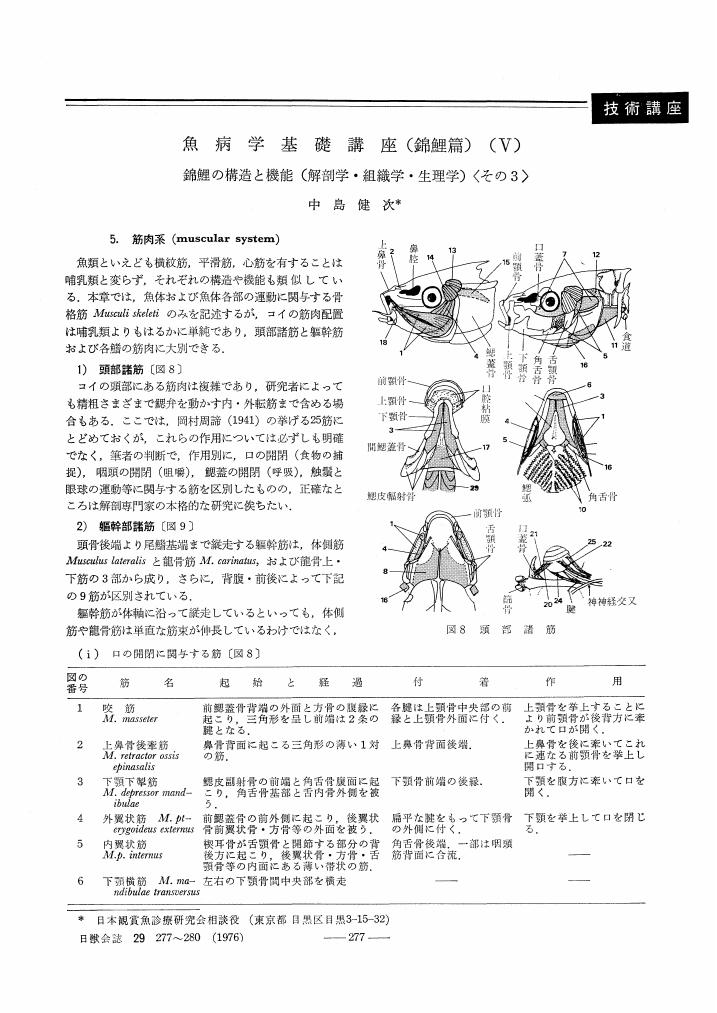

- 著者

- 中島 健次

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.5, pp.277-280, 1976-05-20 (Released:2011-06-17)

2 0 0 0 OA 大学野球選手の一塁から二塁ベースへのフットスライディング走と駆け抜け走の時間比較

- 著者

- 小野寺 和也 森本 吉謙 入澤 裕樹 吉村 広樹

- 出版者

- 日本スポーツ産業学会

- 雑誌

- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.1_49-1_54, 2023-01-01 (Released:2023-01-23)

- 参考文献数

- 10

The purpose of this study was to compare the time from first base to second base between bent-leg sliding run and run-through run. The subjects were 11 uninjured college baseball players. Running time from first base to second base and 10 m passing time were measured. There were no significant differences in either the time to pass 10 m or the time to reach second base for each running method. The results of this study suggest that neither method of base running from first to second base produced faster results and therefore both methods can be accepted.

2 0 0 0 オイディプス王

- 著者

- ソフォクレス作 蜷川幸雄演出

- 出版者

- Bunkamura : TBS (発売)

- 巻号頁・発行日

- 0000

2 0 0 0 OA 禅宗相伝書における中世神道説の受容と展開 ――三種神器・伊勢二字を中心に――

- 著者

- 広瀬 良文

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.678-681, 2012-03-20 (Released:2017-09-01)

2 0 0 0 大学医学部におけるDX

- 著者

- 関口 兼司

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.51-57, 2023-02-01 (Released:2023-02-01)

大学医学部は,大学病院として診療面で,大学院医学研究科として研究面で,医学部医学科として教育面でそれぞれコロナ禍の影響を著しく受け,少なからずデジタル化が後押しされた。診療に関してはオンライン診療体制の導入の遅れが露呈されたが,ようやく素地が整った。研究面での遅れは少なかったものの,オンライン会議を除き研究環境のDXは進んでいない。医学部教育では公的な支援(Plus DX)をきっかけに,ハイブリッド講義室の整備や,VRやメタバースの活用など新しい教育手法の開発が進められた。今後医学教育はDXを進めて,増え続ける医学関連知識の習得を効率化し,直接対話による臨床教育の価値を再認識し実践していく必要がある。

2 0 0 0 OA 内田百閒「昇天」論 作品内の‹現実›と‹非現実›を中心に

- 著者

- 松原 大介

- 出版者

- 昭和文学会

- 雑誌

- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, pp.122-136, 2021 (Released:2022-04-07)

- 著者

- 近藤 光 Hikaru Kondo

- 出版者

- 千葉経済大学

- 雑誌

- 千葉経済論叢 = CHIBA KEIZAI RONSO (ISSN:21876320)

- 巻号頁・発行日

- no.67, pp.145-164, 2022-12-01

千葉経済大学

- 著者

- 柴田 英知

- 雑誌

- 人間文化研究 = Studies in Humanities and Cultures (ISSN:13480308)

- 巻号頁・発行日

- no.38, pp.47-81, 2022-07-31

2021 年9 月30 日に通水60 周年を迎えた愛知用水は、世界銀行の融資を受けた戦後初の地域総合開発事業であり、日本の経済発展を支えた社会基盤のひとつである。近年、望ましい官民連携のあり方を考える参加型プロジェクトとして再評価されるべきとの声もある。愛知用水の発起人である久野庄太郎は、今日でこそ、愛知用水の生みの親として顕彰されているが、一時期、愛知用水建設推進運動から追放され表舞台から消えていた。その後、久野が愛知臨海工業地帯の誘致や愛知海道(第二東海道)という地域開発事業の推進などに従事したことは、『人間文化研究』第37号の拙稿にて明らかにした。 本稿は、その空白期間、久野の会社倒産による破産や愛知用水の建設推進運動からの追放、西田天香が主宰する一燈園への隠栖と、その後の心境の変化などについて考察する。特に、久野が執筆した小冊子『光水(旅行)漫録』が書かれた経緯と内容に着目する。 考察の結果、1954年に破産してから1961年に免責になるまでの期間は、久野にとって空白の期間ではなかったことが判明した。愛知用水の建設推進運動から追放され、一燈園への隠栖による内省の時期をへて、久野は、愛知用水はつくるだけでは「駄目」で、それを「保全する必要と仕方」が大切であるとの「大乗愛知用水観」に達した。それをふまえて、愛知臨海工業地帯の誘致、三町合併、佐布里池の建設推進などに新たな気持ちで取り組んだ。そのために活用されたのが『光水(旅行)漫録』であった。 存在が確認されている『光水(旅行)漫録』は、16冊のB6、A5あるいはB5判の冊子で、大きく4つのテーマに分類される。久野の「大乗愛知用水観」にもとづく愛知臨海工業地帯の誘致が中心テーマだが、他にも、農業開発地域の視察報告、愛知用水への提言、具体的には地域住民の人心開発や愛知用水公団や愛知用水土地改良区への提言、受益農民向けの営農方法の改善、そして、久野が新たに立ち上げた献体検眼団体である不老会の紹介などが語られた。これらの語りは、久野の内省と農業開発の枠をこえた地域総合開発観の深化であった。 この経験が、1962年10月からの個人雑誌『躬行者』の発行や、愛知海道(第二東海道)の建設推進への伏線となる。今まで言われてきた「愛知用水の久野庄太郎」から大きく「地域総合開発の久野庄太郎」に舵を切ることになったのが、この空白の期間であった。

2 0 0 0 OA 「畏敬」の心理・生物学的基盤とその効用に関する構成論的研究

もとより複合的な高次感情である「畏敬」は,喜び・怒り・悲しみといった基本感情とは異なり,それを生じさせる規定条件に不明な点が多い。この正負の方向へと分岐しうる畏敬の発生機序の解明が重要課題であるとともに,AI等の開発,自然災害等に関わる心理支援への応用などの可能性も秘めている。本研究は,心理学,比較文化,ロボット工学等の領域を横断して連携し,複合感情としての「畏敬」の効用,およびその個人差の基盤となる心理・生物学的機構を明らかにするとともに,フィールド調査やロボットを用いた構成論的アプローチを取り入れた方法論により,「畏敬」の応用までを視野にいれた革新的知見を得ることを目指す。

2 0 0 0 OA バーナード・ウィリアムズの特殊な反相対主義

- 著者

- 天野 真将 Masayuki Amano

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02866773)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.137-150, 2007-12-10

2 0 0 0 OA ダイヤモンド

- 著者

- 戸倉 和

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.3, pp.212-215, 2012-03-05 (Released:2012-09-05)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 群馬県岩櫃城跡出土非鉄金属生産関連遺物の非破壊分析

- 著者

- 沓名 貴彦

- 出版者

- 独立行政法人 国立科学博物館

- 雑誌

- 国立科学博物館研究報告E類(理工学) (ISSN:18819095)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.17-27, 2021-12-24 (Released:2023-02-09)

- 参考文献数

- 9

Iwabitsu Castle Ruins in Higashi-Agatsuma-machi, Agatsuma-gun, Gunma Prefecture, is famous as mountaintop castle built by the Sanada clan in the Sengoku period, Japan. Two crucibles and four copper ingots excavated from the main bailey were investigated by non-destructive analysis using X-ray Radiography and X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF). As a result, we were found that one of the two crucibles was used for melting gold and another for melting bronze. As there were no impurities around the gold particle that could have been derived from gold ore, this consequence indicates that at placer gold was used. And, ingot’s materials were showed that three were bronze and one was pure copper by XRF. Also, adhesion of zinc was detected on all crucibles and one bronze ingot. In the crucible, zinc was attached in dots, and copper was not strongly detected in the same point. On the other hand, bronze ingot was showed that zinc was diffusely adhered. These results are suggested that brass was made from zinc metal or zinc mineral at the metal workshop where crucibles and copper ingots were used at that time. Therefore, we reveal that the existence of metal workshop utilizing gold and copper alloys such as bronze and brass in the main bailey of a mountaintop castle in the Sengoku period, for the first time in Japan.

2 0 0 0 OA 良性発作性頭位めまい症に対する非特異的運動療法について

- 著者

- 野村 俊之 山本 昌彦 鈴木 光也 吉田 友英 大和田 聡子 重田 芙由子 池宮城 慶寛 田村 裕也

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.11, pp.869-874, 2011 (Released:2011-12-02)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

2007年8月より2009年7月までの2年間に, 東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科において良性発作性頭位めまい症と診断した1,145名を対象とし, われわれが考案した運動療法で治療を行った. われわれの方法は患側が特定できなくても整形外科疾患など頸椎・脊椎に問題のある症例でも, 患者が自宅で自分のペースで治療を行えるという特徴を有している. その結果1カ月以内に80.7%, そして3カ月以内では91.7%のめまい消失をみた. その中でも発症より1週間以内に受診した症例では2週間以内に80%の症例がめまいの消失をみている. めまい発症より受診時期が遅くなるにしたがって治癒期間も長くなる傾向があった.

2 0 0 0 OA 北海道の土城

- 著者

- 阿部 正已

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.10, pp.325-331, 1919-10-25 (Released:2010-06-28)

2 0 0 0 OA 素朴概念の分類

2 0 0 0 OA 魚類への供養に関する研究

- 著者

- 田口理恵

- 出版者

- 東海大学

- 雑誌

- 東海大学海洋研究所研究報告

- 巻号頁・発行日

- no.32, 2011-03