8542 0 0 0 皇居におけるタヌキの食性とその季節変動

- 著者

- 酒向 貴子 川田 伸一郎 手塚 牧人 上杉 哲郎 明仁

- 出版者

- 国立科学博物館

- 雑誌

- Bulletin of the National Museum of Nature and Science. Series A, Zoology = 国立科学博物館研究報告. A類, 動物学 (ISSN:18819052)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.63-75, 2008-06

The distribution of latrines of the raccoon dog, Nyctereutes procyonoides, was examined from July 2006 to December 2007 in the Imperial Palace grounds, Tokyo, Japan. The raccoon dog is accustomed to defecate at fixed locations, forming holding latrines; thus the distribution of latrines is a good indicator of their abundance. The results suggest that the latrines are widely scattered in the study site, but are more dense in the Fukiage area, where an old-growth broad-leaved forest is established. The latrine sites are used more frequently from September to December, as the number of fresh feces increased in the autumnal season. To examine the seasonal food changes of the raccoon dogs, 10 pieces of feces from some latrines were collected every month and analyzed the indigestible contents in the sampled feces. The food items identified consisted of animal, plant and man-made materials, suggesting that the raccoon dogs were highly omnivorous. The animal materials found from the feces included mammals (4% of total feces), birds (37%), reptiles (2%), amphibians (3%), insects (95%), chilopods (56%), isopods (2%) and gastropods (12%). Invertebrates were the most abundand food item throughout the year. Three coleopteran families, the Carabidae, Staphylinidae and Scarabaeidae, accounted for a large proportion of the insects and they showed seasonal fluctuations. These suggest that the raccoon dogs fed on them as major animal food resources in the study site, and perhaps the seasonality is related to the temporal changes of availability of the insects. The majority of plant materials found in the feces was a variety of seeds, suggesting that the raccoon dogs fed on berries and fleshy fruits throughout the year. The occurrence of seeds decreased from March to April, which coincided with a low availability of fruits. The seeds found in feces were categorized into three types : (1) the short-term berry type including Prunus (Cerasus) spp., Moms spp., Rubus hirsutus and Machilus thunbergii, which occurred only a short term after their fruiting periods ; (2) the long-term berry type, including Celtis sinensis, Aphananthe aspera and Swida controversa, which occurred continuously for three or more months after the fruiting periods ; (3) the acorn type, including Castanopsis spp., Quercus spp. and Ginkgo biloba, which occurred in early spring (January to April) when the other fruits are scarce. The seasonal change of the three fruit types implies that the raccoon dogs consume the available fruits in relation to the successive fruiting periods. The proportion of artificial materials found in the feces was considerably lower than in previous studies carried out in the suburbs of Tokyo, suggesting that the raccoon dogs in the study site strongly depend on natural foods. Most of the natural food items were native to Japan since the past Edo period. Thus we conclude that the preservation of biodiversity in the Imperial Palace grounds was essential for the re-colonization by the raccoon dogs of the Tokyo metropolitan area after the 1970s.

82 0 0 0 異型精子細胞における膜構造の電子顕微鏡的研究

47 0 0 0 OA 栃木県北部の宅地敷地内における土壌中の放射性セシウム - 2018 年12 月の調査結果報告-

- 著者

- 清水 奈名子 手塚 郁夫 飯塚 和也 Nanako SHIMIZU Ikuo TEZUKA Kazuya IIZUKA

- 出版者

- 宇都宮大学国際学部

- 雑誌

- 宇都宮大学国際学部研究論集 = Journal of the Faculty of International Studies, Utsunomiya University (ISSN:13420364)

- 巻号頁・発行日

- no.48, pp.39-46, 2019-09-01

38 0 0 0 OA 首都圏における飛行場と都市計画

- 著者

- 日高 直俊 手塚 慶太 福井 恒明 篠原 修 天野 光一

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木史研究 (ISSN:09167293)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.281-290, 2002-05-15 (Released:2010-06-15)

- 参考文献数

- 22

Airports play very important role in the transportation planning in a region. However, it doesn't seem that airport development has been well-correlated with city planning or regional planning in Japan. The purpose of this study is to understand: 1) the process of airport development since the introduction of airplane focusing on the conditions of transportation, 2) characteristics of landuse change of airfield after WWII, 3) history of airport development concept. As a result, the study has shown that there are some clear characteristics of transportation condition according to the era and the main use of airfield, and they affected the change of landuse just after WWII. Also, the study clarified that basic concept of airport development had been kept through WWII.

27 0 0 0 IR 異型精子細胞における膜構造の電子顕微鏡的研究

- 著者

- 手塚 治

- 出版者

- 奈良医学会

- 雑誌

- 奈良医学雑誌 (ISSN:04695550)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.5, 1960-10

博士(医学)・第88号・昭和36年2月7日

24 0 0 0 OA 柔道絞め技による「落ち」の生理機構に関する研究

- 著者

- 手塚政孝

- 出版者

- 明治大学教養論集刊行会

- 雑誌

- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, pp.101-152, 1975-03-01

18 0 0 0 比較事例分析に基づく多元的な行政主体間の連携・協働に関する実証研究

本研究は、多元的に分立している国・自治体の行政機関相互の連携・協働の実態を把握し、効果的な連携手法を探究することを目的としている。研究の第3年度目となる平成29年度においては、前年度に引き続き研究会を開催してメンバーの視座の共有を図ったほか、学会の公募企画に応募し、研究成果の発信とピア・レビューの機会を得た。同時に、自治体に対する合同のヒアリング調査を実施した。具体的には第1に、平成29年5月28日に開催された日本行政学会に公募企画「多機関連携の行政学」を応募し、学界への研究成果の発信を行った。同企画では、研究代表者の伊藤正次、研究分担者の松井望、鈴木潔がそれぞれ報告を行い、青木栄一・東北大学大学院准教授を討論者に迎え、討論を行った。第2に、研究会を開催した。まず、日本公共政策学会の開催に合わせ、平成29年6月18日に富山市で通算第6回の研究会を開催した。そこでは、各自の研究分担の内容に関する中間報告を行い、研究全体のとりまとめに向けたスケジュール等を確認した。また、日本政治学会の開催に合わせ、9月24日に九州大学東京オフィスで通算第7回の研究会を開催し、研究分担内容の中間報告とそれに基づく討論を行った。さらに、後述の大牟田調査に合わせ、通算第8回研究会を平成30年3月6日に福岡市で開催し、次年度の研究方針に関する調整を行った。第3に、研究メンバー全員による調査を実施した。平成30年3月5日に大牟田市役所を訪問し、動物園行政、高齢者福祉行政等に関する多機関連携の現状と課題について聞き取りを行った。

11 0 0 0 茶葉力テキン類のインフルエンザウイルスに対する不活化作用

- 著者

- 手塚 雅勝 鈴木 弘美 鈴木 康夫 原 征彦 岡田 昌二

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- 衛生化学 (ISSN:0013273X)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.311-315, 1997-10-31

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 10

The effects of catechins obtained from the hot water extract of green tea leaves on two human type-A influenza virus strains of Aichi/2/68 and PR/8/34 were studied. In this study, (-)-epicatechin (EC), (-)-epigallocatechin (EGC), (-)-epicatechin gallate (ECg), (-)-epigallocatechin gallate (EGCg), the crude catechins containing these catechins and (+)-catechin were used. Consequently it was observed that catechins used in this study had an inhibitory effect on the hemolytic activity to red blood cells induced by these two type-A virus strains under acidic conditions (pH 5.1 or 5.4) although they did not have an influence on the agglutination activity to red blood cells induced by the same virus strains. After incubation of (-)-ECg and (-)-EGCg with A/Aichi/2/68 virus, MDCK cells, virus-sensitive cells, were infected with the virus and the ability of virus proliferation was measured in terms of an index of the agglutination activity of the virus to red blood cells. The used two catechins, (-)-ECg and (-)-EGCg, inhibited the virus proliferation at concentrations of 100μg/ml and 50μg/ml, respectively. Furthermore, at a concentration of 2.0 mg/ml these two catechins were found to inhibit the activity of neuraminidase on the surface of the virus membrane by 71.3% and 60.8%, respectively. From the above-mentioned results, it is considered that among the catechins contained in green tea leaves, such two catechins as (-)-ECg and (-)-EGCg inhibit the activity of neuraminidase present on the surface of human influenza virus in order to block the invasion of the influenza virus into virus-sensitive cells.

- 著者

- 手塚 和佳奈 佐藤 和紀 堀田 龍也

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.S47050, (Released:2023-10-27)

- 参考文献数

- 9

Web から信頼できる情報を収集するための批判的思考の技能を児童が獲得できるようにする手立てを検討することを目的に,小学校第5学年1学級を対象に批判的思考の技能を学ぶテキストを活用した実践を1ヶ月間実施した.その結果,Web からの情報収集について基礎的な指導を受けている学級においては,①教科等の学習の文脈で児童がWeb から情報を収集する際に,自分の必要とするタイミングでテキストを参照でき,②学習した批判的思考の技能を実際に発揮しながら鍛えることができる学習環境が,手立てとなることが示唆された.

10 0 0 0 OA 遺伝的アルゴリズムによるシューティングゲームにおけるゲームAI

- 著者

- 滑川 静海 手塚 太郎

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 2018年度人工知能学会全国大会(第32回)

- 巻号頁・発行日

- 2018-04-12

ゲームを作成することはAI研究の進歩に大きく貢献している。これは実世界における問題と共通するものが多く存在しているからである。つまりそれらに取り組むことで、AIは現実での問題に応用することができる。AIがチェスや囲碁などの高度な戦略が必要とされるボードゲームで人間を上回った今、次の目標の一つはビデオゲームをプレイするためのトレーニングが挙げられる。この論文では、シューティングゲームに焦点を当て、敵機が展開した弾幕を避けるためのプログラムを最適化する。遺伝的アルゴリズムを使用して、AIプレイヤーは敵の攻撃に被弾することなく動き回るように最適化された。実験には多くの時間を必要とするものの、学習に成功することを示した。

9 0 0 0 OA 査読者視点からの論文執筆セミナー―採択される論文を書くには―

8 0 0 0 OA 皮膚水分蒸散速度に与える化粧品の効果

- 著者

- 正木 仁 岡野 由利 藤井 政志 渥美 隆正 左近 健一 鈴木 一成 手塚 正

- 出版者

- The Society of Cosmetic Chemists of Japan

- 雑誌

- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.139-145, 1987-09-30 (Released:2010-08-06)

- 参考文献数

- 2

In considering the effect of cosmetics, the moisturizing effect on the skin is most important.This consists of two components, one being the occlusivity which suppress water evaporation, and the other is water holding capacity. A new method for measuring the water evaporation rate (WER) has been developed by us. The present study was carried out in order to clarify the following: 1) The relationship between WER through the skin and skin condition. 2) The factors which determine occlusivity. In conclusion, it was recognized that the morphology of the skin surface become fine with decreasing WER and it was clarified that occlusivity could be explained in terms of lnorganic organic balance (10B), visvosity and water holding capacity.

7 0 0 0 OA 宮崎における宿泊施設―宮崎市を中心として地域宿泊施設のあり方と展望―

- 著者

- 手塚 雅之

- 出版者

- 日本地域政策学会

- 雑誌

- 日本地域政策研究 (ISSN:13485539)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.136-137, 2019-09-30 (Released:2022-02-25)

- 参考文献数

- 5

7 0 0 0 OA 日本語教育における反転授業実践

- 著者

- 古川 智樹 手塚 まゆ子

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.164, pp.126-141, 2016 (Released:2018-08-26)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

本稿では,大学・大学院進学を目的とする上級日本語学習者を対象に,日本語科目の文法教育においてTraditional Flip(2014年9月~1月:実践①)と実践①に練習問題等の課題を追加し,より学習者主体の授業に近づけた反転授業(2015年4月~7月:実践②)を行った実践結果を報告する。分析は,視聴(アクセス)ログ分析,学習成果分析,アンケート調査及び半構造化インタビュー調査の3つを行った。以上の調査及び分析を行った結果,視聴ログ分析,学習成果分析,いずれにおいても実践②において反転授業の効果が確認された。また,アンケート,インタビュー調査においても,学習者は講義動画を高く評価しており,それらによって文法の理解度が高まり,授業にも入りやすくなったという意見が多数を占め,本実践で行われた反転授業が有効に機能していたことがわかった。

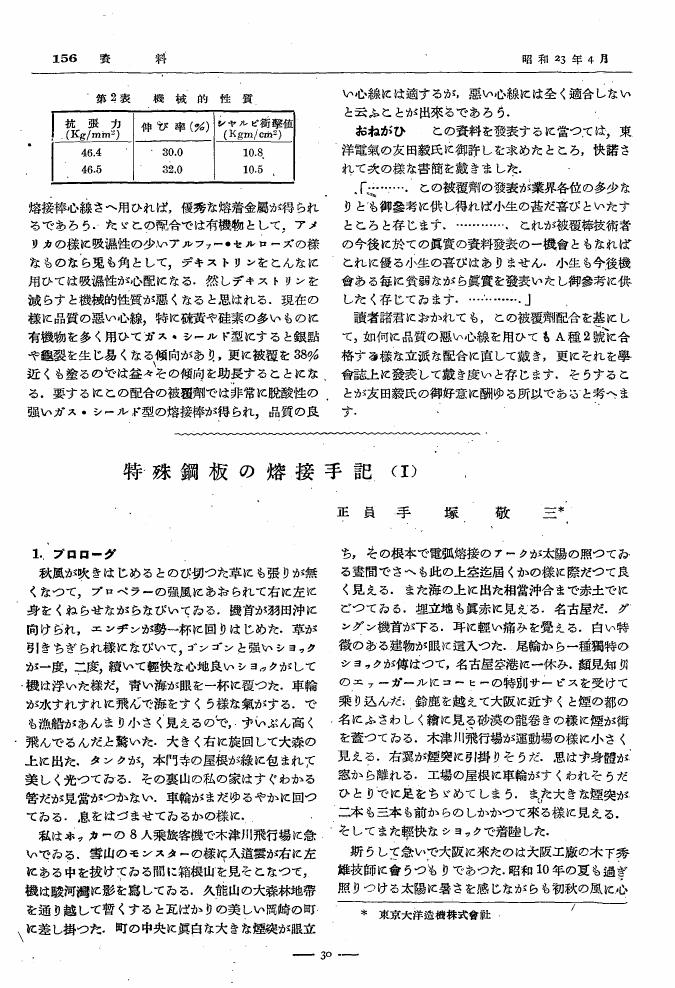

6 0 0 0 OA 特殊鋼板の熔接手記(I)

- 著者

- 手塚 敬三

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.156-159, 1948 (Released:2009-06-12)

6 0 0 0 IR 光妙寺三郎の決闘是認論及び「決闘条規」(明治法制史料拾遺-9-)

- 著者

- 手塚 豊

- 出版者

- 慶應義塾大学法学研究会

- 雑誌

- 法学研究 (ISSN:03890538)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.8, pp.48-62, 1970-08

資料

5 0 0 0 仙台におけるプロテスタント系女子学校の成立

- 著者

- 手塚 竜麿

- 出版者

- 日本英学史学会

- 雑誌

- 英学史研究 (ISSN:03869490)

- 巻号頁・発行日

- vol.1974, no.6, pp.5-17, 1973

5 0 0 0 OA うま味を利用した減塩料理の提案とその官能評価

- 著者

- 石田 眞弓 手塚 宏幸 長谷川 智美 曹 利麗 今田 敏文 木村 英一郎 松本 英希 河野 るみ子 新井 平伊

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.305-311, 2011 (Released:2011-12-30)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 9 5

食塩の過剰摂取は血圧上昇の一因であり, 脳卒中や心臓疾患の原因と考えられている。近年, これら疾病の予防や病態の改善を目的とする減塩食の必要性が高まっているが, 料理中の食塩を減らすと味がもの足りなくなり, 病院給食では入院患者の摂食量低下による栄養摂取量の不足が問題となる。我々は, ナトリウム (Na) を含まないうま味物質であるグルタミン酸マグネシウム (MDG) を用い, おいしさを維持した減塩料理の提供を試みた。通常の病院給食として供食している通常料理, Na量を減らした減塩料理とMDGを用いたうま味添加減塩料理の3通りの料理についての官能特性を比較した。その結果, 減塩料理は通常料理に比べて全ての項目で低値を示し, うま味添加減塩料理では顕著に改善した。この結果から, 通常料理を減塩する際にうま味を呈するMDGを用いても料理のおいしさを損なうことなく, Na摂取量を減らす有効な方法であると考えられる。

5 0 0 0 OA 列車内における乗り物酔いに影響する振動特性

- 著者

- 鈴木 浩明 白戸 宏明 手塚 和彦

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.6, pp.267-274, 2003-12-15 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 4

列車内における乗り物酔いの発生実態を明らかにし, 酔いに影響する振動特性を特定するために, 営業運転中の特急列車内で約4,000名の乗客を対象にアンケート調査を実施した. 様々な条件下でのデータを広く集めるために, 八つの線区, 14の車両形式を対象に, 計52本の列車で調査を実施し, あわせて当該車両の振動特性を計測した. うち, 8形式が振子式車両, 残り6形式が非振子車両であった. その結果,以下のことを明らかにした. 酔いを生じる乗客の割合は振子式車両の方が多い. 酔いの発現に最も影響するのは0.25~0.32Hzの低周波左右振動である. 列車振動に関して, 船酔いで問題とされる低周波上下振動の酔いへの影響は確認されない. 酔いの個人差は大きく, 女性や若年の乗客の方が酔いを生じやすい. 振動乗り心地を評価する従来の指標は, 酔いの評価に有効ではない. 以上の結果をふまえて, 列車酔いの評価を可能にする周波数補正曲線を提案した.