1056 0 0 0 OA 女子中高生の数学に対する意欲とステレオタイプ

- 著者

- 森永 康子 坂田 桐子 古川 善也 福留 広大

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.375-387, 2017 (Released:2018-02-21)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 11

「女子は数学ができない」というステレオタイプに基づきながら, 好意的に聞こえる好意的性差別発言「女の子なのにすごいね(BS条件)」(vs.「すごいね(統制条件)」)が女子生徒の数学に対する意欲を低下させることを実証的に検討した。中学2, 3年生(研究1), 高校1年生(研究2)の女子生徒を対象に, シナリオ法を用いて, 数学で良い成績あるいは悪い成績をとった時に, 教師の好意的性差別発言を聞く場面を設定し, 感情や意欲, 差別の知覚を尋ねた。高成績のシナリオの場合, BS条件は統制条件に比べて数学に対する意欲が低かったが, 低成績のシナリオでは意欲の差異は見られなかった。数学に対する意欲の低下プロセスについて, 感情と差別の知覚を用いて検討したところ, 高成績の場合, 低いポジティブ感情と「恥ずかしい」といった自己に向けられたネガティブ感情の喚起が意欲を低めていること, 怒りなどの外に向けられたネガティブ感情はBS条件の発言を差別と知覚することで喚起されるが, 数学に対する意欲には関連しないことが示された。

444 0 0 0 OA 元東京出入国在留管理局長・福山宏氏に聞く -入管行政の現場に関するインタビュー調査

336 0 0 0 市民による歴史問題の和解をめぐる活動とその可能性についての研究

- 著者

- 外村 大 宮本 正明 猪股 祐介 坂田 美奈子 伊地知 紀子 菅野 敦志 岡田 泰平 松田 ヒロ子 加藤 恵美 中山 大将

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 新学術領域研究(研究領域提案型)

- 巻号頁・発行日

- 2017-06-30

本年度は、それぞれ分担研究者が担当する、過去の紛争、戦争、植民地支配等に起因する対立、葛藤の「和解」に関わる市民の活動についての、資料収集と整理、関係者からの聞取りを進めた。それぞれの研究内容については、適宜、報告を行い、その内容を相互に把握し、比較検討して各自の研究のうえでも参照している。整理に着手した資料のうちには、1970年代以降現在まで、戦後補償運動の各種市民運動、訴訟等に関わってきた市民活動家兼研究者が所蔵する大量の資料があり、これについては、2017年度中に、予備調査を行うとともにデータベース作成の準備を進めた。また、いくつかの重要な市民活動の担い手については、研究分担者全員ないし一般市民にも公開でヒアリングを行った(市民の活動についての関係者からの聞取りとしては、戦時動員の対象となり、死亡した朝鮮人の遺骨返還の活動を行う僧侶や「満蒙開拓」の史実を語り継ぐ活動に取り組むNPO法人理事などからの聞取りなど)。このほか、2018年4月に、脱植民地化と冷戦激化を背景に起きた大規模な住民に対する過剰弾圧、虐殺事件である、済州4・3事件が70周年を迎えるということもあり、それをどのように遺族らが記念し、「和解」を導き出そうとしているか等についても実情把握を進めた。その一環として、3月28~30日には分担研究者ら7名が済州島を訪れて、地元研究者との交流、遺族からの証言の聴取などを進めた。さらに「和解学」の創成をかかげて行なわれている、シンポジウム等にも、分担研究者は積極的に参加し、企画されている「和解学」の研究叢書の執筆の準備を進めている。

- 著者

- 三宅 陽一郎 坂田 新平

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.5, pp.659-672, 2023-09-01 (Released:2023-09-01)

60 0 0 0 OA 風疹ウイルスの生活環

- 著者

- 坂田 真史 森 嘉生

- 出版者

- 日本ウイルス学会

- 雑誌

- ウイルス (ISSN:00426857)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.137-146, 2014-12-25 (Released:2015-10-06)

- 参考文献数

- 92

- 被引用文献数

- 2

風疹の原因である風疹ウイルスはトガウイルス科ルビウイルス属に属する唯一のウイルスであり,一本のプラス鎖RNAをゲノムに持つ.自然宿主はヒトに限定され,一般的には乳幼児に好発する.風疹ウイルス感染症の重大な問題は,妊娠初期に罹患した場合,経胎盤感染して児に白内障,難聴や心疾患を伴う先天性風疹症候群(CRS)を発症させることである.本稿では,これまでに明らかにされた風疹ウイルスの侵入から出芽までの生活環を,近縁のアルファウイルス属ウイルスとの比較を交えながら解説する.さらにキャプシドタンパク質の多面的な機能についても解説する.

33 0 0 0 OA オリンピックと経済(総合調査 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた諸課題)

- 著者

- 坂田和光

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.781, 2016-02

33 0 0 0 OA 寺社抗争にみる鎌倉後期の朝幕関係

- 著者

- 坂田 美恵

- 出版者

- 金沢大学

- 雑誌

- 金沢大学文学部日本史学研究室紀要 (ISSN:18802079)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.33-44, 2005-03-25

- 著者

- 加藤 英美里 福原 香織 坂田 圧巳 松本 真治 山村 高淑 岡本 健 Emiri KATO Kaori FUKUHARA Atsushi SAKATA Shinji MATSUMOTO Takayoshi YAMAMURA Takeshi OKAMOTO 声優 声優 鷲宮商工会経営指導員 鷲宮商工会経営指導員 北海道大学観光学高等研究センター 京都文教大学総合社会学部

- 出版者

- 京都文教大学

- 雑誌

- 総合社会学部研究報告 = Reports from the Faculty of Social Relations (ISSN:21888981)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.39-62, 2012

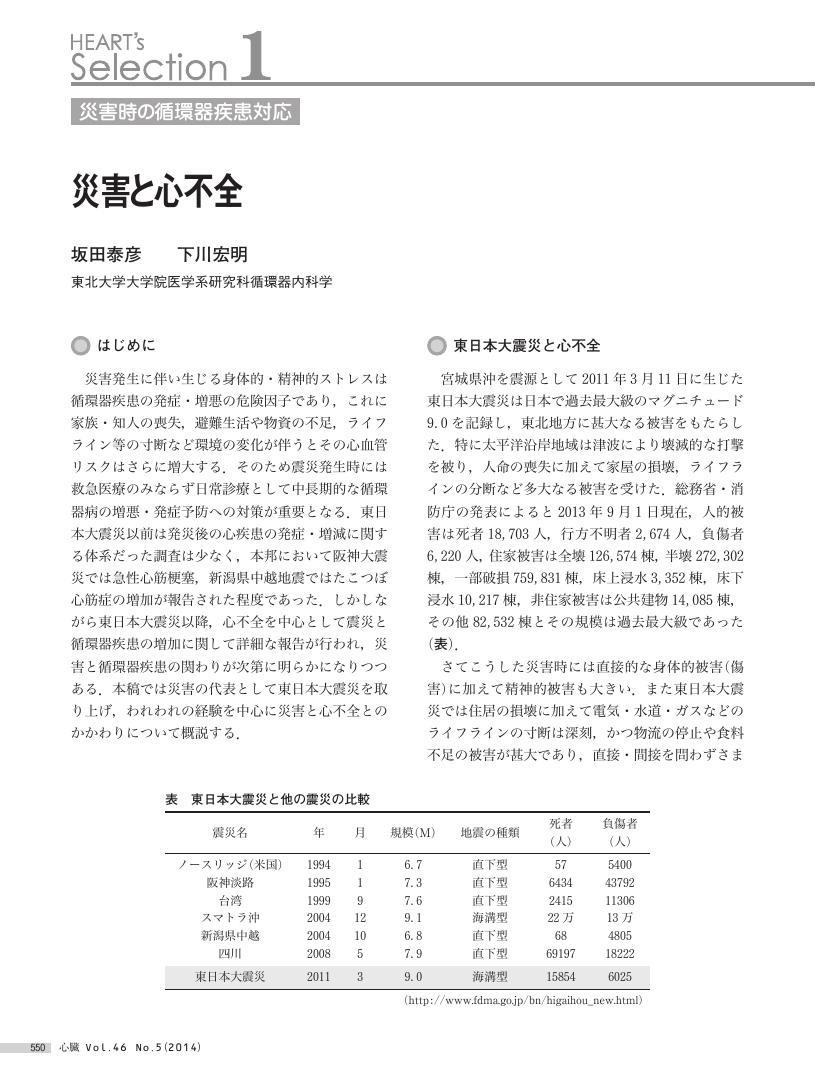

25 0 0 0 OA 災害と心不全

- 著者

- 坂田 泰彦 下川 宏明

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.5, pp.550-555, 2014 (Released:2015-05-15)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

24 0 0 0 OA 訪問歯科診療における感染根管処置後に発症した敗血症の1例

- 著者

- 藤井 景介 今井 謙一郎 都丸 泰寿 内藤 実 坂田 康彰 福島 洋介 小林 明男 依田 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 日本有病者歯科医療学会

- 雑誌

- 有病者歯科医療 (ISSN:09188150)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.81-86, 2005-09-30 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 11

訪問歯科診療後, 歯性感染により敗血症を発症した症例を報告する. 患者は67歳, 男性で糖尿病, 肝硬変, 慢性腎不全があり右側頬部から頸部にかけての腫脹と激痛を主訴に当院救急部に来院した. 患者は訪問歯科診療で根管処置を受け, 同日夜より右側頬部から頸部にかけて腫脹と激痛が出現し, 全身倦怠感もみられた. われわれは右側急性下顎骨炎, 頸部蜂窩織炎と診断した. 抗菌薬投与およびドレナージ施行したが翌日より敗血症によるショック状態となった. その後, ドレナージの追加および内科的治療を行うも意識レベルがもどらず, 入院46日後, 死亡した. 死因は腎不全による尿酸の増加であった. 訪問歯科診療は近年増加する傾向にあるが, しかし, 安易な治療により重篤な感染を起こす可能性があり, 患者の既往歴および現在の全身状態の把握が必要である.

23 0 0 0 OA 兵庫県におけるツキノワグマの保護管理計画及びモニタリングの現状と課題

- 著者

- 横山 真弓 坂田 宏志 森光 由樹 藤木 大介 室山 泰之

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.65-71, 2008 (Released:2008-07-16)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 5

兵庫県におけるツキノワグマの保護管理計画について,計画目標の達成状況と施策の効果を評価するモニタリングの現状と課題を報告する.実施しているモニタリングは,被害防止に直結する項目と生息状況の把握に必要となる項目を優先しており,個体数推定は行っていない.計画を施行した2003年から5年間に捕獲されたツキノワグマについては,学習放獣することを基本とし,総捕獲数(121頭)の86%(104頭)を学習放獣した.放獣後は,行動監視を徹底し,不要な捕殺を避ける一方,再被害を確認した場合には,速やかに次の対策に移行する措置をとった.これらの出没対応によって,個体数の減少に一定の歯止めをかけることができたと考えられる.学習放獣の効果を上げるためには,放獣と同時に誘引物の徹底管理や追い払いの対策を行うことが必要であるが,それぞれ対策上の課題が山積しており十分ではない.追い払いや学習放獣の手法改善,誘引物管理の普及啓発などについて,より効果的な方法を実施していく必要がある.県境を越えた広域管理については新たな枠組みづくりを近隣府県や国と検討していくことが必要である.これらの課題に取り組みながら,科学的データに基づく対応を浸透させていくことが被害防止と個体群の保全につながると考えている.

19 0 0 0 OA 豪雨災害時の早期避難促進ナッジ

- 著者

- 大竹 文雄 坂田 桐子 松尾 佑太

- 出版者

- 行動経済学会

- 雑誌

- 行動経済学 (ISSN:21853568)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.71-93, 2020-11-25 (Released:2020-11-25)

- 参考文献数

- 18

本論文では,豪雨災害時に早期避難を促すナッジメッセージの効果検証を行った.広島県民を対象にしたアンケート調査をもとに,仮想的に災害が発生した状況で,行動経済学的なメッセージが住民の避難意思に対して与える影響について分析する.また,メッセージの効果の異質性に関しても分析を行った.さらに,8ヶ月後に行った追跡調査によって,長期的な意識や行動変容についても検証した.その結果,社会規範と避難行動の外部性を損失表現あるいは利得表現で伝えるメッセージが直後の避難意思形成に効果的であることを明らかにした.一方,追跡調査の結果によれば,避難行動の外部性を利得表現で示したメッセージが長期的な避難意識や避難準備行動につながっていた.

19 0 0 0 OA 環境中のウラン同位体U-236を利用した研究 ─海洋循環トレーサーとしての確立を目指して─

- 著者

- 坂口 綾 門倉 彰伸 Peter STEIER 山本 政儀 坂田 昂平 富田 純平 高橋 嘉夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.11, pp.1001-1012, 2013-11-05 (Released:2013-12-05)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 2 1

これまで,目的元素の濃縮・精製技術の向上や分析機器の開発など,分析化学分野の進展は,環境放射能そのものの研究やそれを活かした研究に多大なる影響を与え,分野拡大やその躍進に大きく貢献してきた.本論文では,近年の分析・測定技術の発展に伴い測定可能となってきた環境中の人工放射性ウラン(U)同位体である236Uに着目した研究について報告する.ここでは特に,地球表層環境にある236Uの起源や濃度,蓄積量についてセシウム(Cs)-137の分布などと共に詳細に調べた結果に加え,明らかになった236Uの特性を活かした地球科学的研究への応用例として,海水循環トレーサー利用に関して日本海をフィールドとした研究についても紹介する.

18 0 0 0 OA アイヌ口承文学的解釈学の創出

アイヌ口承文学を内在的に読み解く方法を立ち上げる試みとして、再帰的モチーフを抽出し、モチーフ相関図を作成した。これによって特定の物語を解釈したり、モチーフ概念を検討したりする際に参照すべき物語のネットワークが可視化される。具体的事例として村の滅亡/再生テーマの物語群を分析した。村の滅亡原因は嫉妬、夜襲、疱瘡の三類型がある。この三つのモチーフ間の概念的な関係や、三つのそれぞれが他のどのようなモチーフ群と隣接関係があるかを分析することにより、個々のモチーフの概念やテーマの示唆する意味が浮かび上がる。このような作業の積み重ねにより、アイヌ口承文学のテクスト分析が可能になるだろう。

16 0 0 0 OA 絶滅のおそれのある九州のヤマネ ―過去の生息記録からみた分布と生態および保全上の課題―

- 著者

- 安田 雅俊 坂田 拓司

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.287-296, 2011 (Released:2012-01-21)

- 参考文献数

- 80

- 被引用文献数

- 5

九州において絶滅のおそれのあるヤマネGlirulus japonicusについて,過去の生息記録に基づき,分布や生態の特徴と保全上の課題を検討した.62件の文献資料からヤマネの生息記録54件が得られ,8ヵ所の主要な生息地が認められた.九州のヤマネは,低標高の照葉樹林から高標高の落葉広葉樹林まで垂直的に幅広く生息すること,少なくとも秋から冬にかけて3–5頭を出産すること,11月下旬から4月下旬に冬眠することが明らかとなった.英彦山地,九重山,多良岳および肝属山地の個体群については,地理的にも遺伝的にも孤立している可能性が高く,保全には特に配慮する必要がある.県境に位置する孤立個体群の保全には隣県が連携して取り組むことが不可欠である.

15 0 0 0 OA ハリー・ポッターのイギリス(1)―『ハリー・ポッター』と現代イギリス社会における人種問題

- 著者

- 坂田 薫子

- 雑誌

- 日本女子大学英米文学研究

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.125-142, 2014-03-20

15 0 0 0 OA 聴覚過敏の診断と治療

- 著者

- 坂田 俊文

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.9, pp.1184-1185, 2017-09-20 (Released:2017-10-03)

最近、注射における医療・医事紛争が多発している。看護学教育における重要な看護技術のひとつである「注射部位」について、その安全性の科学的根拠が問われるようになり、今回は筋注部位として医療現場で日常用いられている三角筋について、MRI(核磁気共鳴画像法)を用いて映像解剖学的に安全領域について検討した。三角筋の刺入部位として、教科書・技術書の殆んどが「肩峰より三横指下」を推奨している。しかし、報告者は長年解剖学の研究・教育に携わり、「肩峰より三横指下(約5cm)」が本当に誰にでも当てはまる安全領域であるのか否か疑問を感じてきた。1.腋窩神経は肩峰の後端から腋窩横線(腋窩の前端(三角筋と大胸筋との交点)と腋窩の後端(三角筋と大円筋との交点)を結ぶ線)に下ろした垂線の下1/4〜前端の下1/3、後端の下1/3〜前端の下1/2の範囲を走行していた。2.肩峰中点から腋窩神経までの距離は平均5.8cm(男性6.4cm、女性5.2cm)、Max. 8.3cm、 Min. 4.3cmであった。3.皮脂(皮膚+脂肪)の厚さは平均7.4mm(男性6.6mm、女性8.1mm)、三角筋の厚さは平均29.2mm(男性30.9mm、女性27、9mm)であった。4.肩峰中央部から腋窩横線に下ろした垂線(腋窩縦線)の1/2からやや上方が三角筋注射部位として適しているが、身長、腋窩縦線の長さを考慮する必要がある。5.神経位置・腋窩縦線・身長の相関関係から、腋窩縦線が10cm以下、身長が155cm以下の場合は注意を要する。6.刺入部位である「肩峰から三横指下」は万人に適用出来るとはいえない。7.刺入部位は「肩峰から二〜三横指下」または「肩峰から3.5c〜5cm下」が適当である。8.看護師は自身の「三横指長」を理解するとともに肩峰を正しく同定(触知)できる事が重要である。

- 著者

- 沢田 輝 磯﨑 行雄 坂田 周平

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.126, no.10, pp.551-561, 2020-10-15 (Released:2021-01-15)

- 参考文献数

- 49

- 被引用文献数

- 5

東京都日の出町坂本地域の蛇紋岩メランジュ露頭に伴って産する高圧型変斑れい岩および花崗岩類中のジルコンのU-Pb年代を測定した.高圧型変斑れい岩原岩の火成年代は約490Ma(カンブリア紀フロンギアン世~オルドビス紀前期)で,四国や九州の黒瀬川帯に産する類似岩石から報告された年代とよく一致する.花崗岩類の火成年代は約440Maで,約2,400-500Maの年代を持つジルコンも含まれている.本研究の年代測定から,当地域の岩石類は黒瀬川帯の構成要素であり,同帯の東方延長が東京都西部に存在することが再確認された.同地域からの古生代前期高圧型変斑れい岩および花崗岩類の産出は,当時,現在の九州から関東にかけての800km以上におよぶ弧-海溝系が発達していたことを示唆する.