1 0 0 0 OA 抗菌剤の唾液中移行と正常唾液細菌叢への影響Clarithromycinについて

- 著者

- 森鼻 健史 金子 明寛 富田 文貞 諏訪 俊男 河野 喜郎 小林 寅哲

- 出版者

- 公益財団法人 日本感染症医薬品協会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Antibiotics (ISSN:03682781)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.4, pp.973-982, 1989-04-25 (Released:2013-05-17)

- 参考文献数

- 15

新規マクロライド系抗生物質Clarithromycin (TE-031, A-56268) はラット顎下腺におけるミクロオートラジオゲラフィーによる分布状態の検討では腺房, 導管部共に良好な14C-TE-031の集積がみられた。健康成人男子ボランティア3名によるTE-031 300mg単回投与の血清中, 及び唾液中移行濃度は平均値でそれぞれCmax1.49μg/ml, 1.93μg/ml. Tmax2.91時間, 2.66時間, T1/2 6.31時間, 4.15時間, AUC18.58μg・hr/ml.17.70μg・hr/mlである。又, 同症例から得られた唾液中細菌叢は本剤の唾液中濃度の上昇に伴い, 総細菌数は減少したが12時問後には回復した。又, 経過中菌の耐性化はみられなかつた。以上本剤は個体差はあるものの, 血清中を上回る唾液中移行濃度を示し, 唾液によるTherapeutic drug monitoring (TDM) も可能な薬剤と考える。又, 本剤によると思われる一過性の唾液細菌叢の減少はみられるものの早期に回復し, 単回投与では耐性菌の出現もなく短期投与では口腔正常細菌叢への影響の少ない薬剤と考える。Clarithromycin (TE-031, A-56268) は大正製薬株式会社総合研究所でErythromycin (以下, EM) から合成された新規マクロライド系抗生物質であり, 良好な血中及び組織移行性を示すことが知られている。臨床的にも急性歯性感染症に対し, EMの1/4~1/3量である1日300~400mg投与で約80%の有効率が得られている1)。我々は, 本剤が唾液中への移行性が良いとされていることから1), 顎下腺組織への移行性について, ラットに14C-TE-031を投与後の移行分布をミクロオートラジオグラフィーにて検討し, 又, 3名の健康男子ボランティアに対し本剤300mgを食前投与し, 経時的に血清中及び唾液中濃度を測定すると共に, 唾液中細菌叢への影響を調べた。

1 0 0 0 ナラ類の樹液流出がカシノナガキクイムシの繁殖に及ぼす影響

- 著者

- 小林 正秀 衣浦 晴生 野崎 愛

- 出版者

- 日本森林学会

- 雑誌

- 日本林学会大会発表データベース

- 巻号頁・発行日

- vol.115, pp.I02, 2004

カシノナガキクイムシ(以下、カシナガ)が穿入したナラ類の生立木が枯死するのは、カシナガが樹体内に病原菌を持ち込むためと考えられている。海外でも生立木に穿入するナガキクイムシ類が知られており、カシナガと同様に病原菌のベクターになっていると疑われている種類もいる。しかし、ナガキクイムシ類は、一般に衰弱木や枯死木に穿入し、生立木に穿入しても樹液によって繁殖に成功することはほとんどない。カシナガでも、樹液が繁殖阻害要因になっていると推察されているが、樹液が繁殖に及ぼす影響を調査した事例はない。そこで、穿入孔からの樹液流出の有無とカシナガの羽化脱出数を同時に調査した。2.方 法 京都府和知町仏主の被害地(以下、和知調査地)と京北町米々谷の被害地(以下、京北調査地)で調査を行った。2003年6月17日、和知調査地のコナラ20本とミズナラ6本の穿入孔に、また6月21日、京北調査地のコナラ2本とミズナラ15本の穿入孔にチューブ式トラップ(図)を設置した。 トラップの設置は、調査木の地上高1mまでの樹幹部の穿入孔を調査し、穿入孔数が20孔以上の場合には20個のトラップを、20孔未満の場合には10個のトラップを設置した。ただし、和知調査地の調査木は、2002年6月上旬に、樹幹表面の穿入孔の有無によって穿入履歴の有無を確認し、穿入履歴がある調査木には、穿入孔数の多少にかかわらず、10個のトラップを設置した。 7月11日、フィルムケース内に入れたティッシュペーパーの変色の有無によって、穿入孔からの樹液流出の有無を確認した。また、7月11日_から_11月12日まで2週間ごとにトラップ内に脱出したカシナガ成虫を回収して雌雄別に数えた。3.結 果 穿入孔からの樹液流出とカシナガ脱出状況を表に示す。樹液を流出している穿入孔の割合は、穿入後に生存した樹木(以下、穿入生存木)の穿入孔のほうが穿入後に枯死した樹木(以下、穿入枯死木)の穿入孔よりも有意に高かった。 カシナガの脱出が確認された調査木の割合は、穿入枯死木(9本中7本)のほうが穿入生存木(34本中3本)よりも有意に高かった。また、脱出が確認された穿入孔の割合も、穿入枯死木の穿入孔のほうが穿入生存木の穿入孔よりも有意に高かった。脱出が確認された穿入孔あたりの脱出数は、穿入生存木(平均102.5頭)のほうが穿入枯死木(平均48.3頭)よりも有意に多かった。 脱出が確認された穿入孔の割合は、樹液を流出していない穿入孔(243孔中47孔)のほうが樹液を流出している穿入孔(387孔中14孔)よりも有意に高かった。しかし、脱出が確認された穿入孔あたりの脱出数は、樹液を流出している穿入孔(平均62.8頭)と流出してない穿入孔(平均69.3頭)との間に有意差がなかった。4.考 察 穿入生存木からのカシナガ脱出数は少ないとする報告が多く、今回も同様の傾向が認められた。樹液を流出している穿入孔では、脱出がなく繁殖に失敗している穿入孔の割合が高かったことから、樹液が繁殖阻害要因であり、穿入生存木からの脱出数が少ないのは、穿入生存木の樹液流出量が多いためと考えられる。 穿入孔あたりの脱出数は、平均2_から_20頭とされている。これに比較して、今回の穿入孔たりの脱出数は多く、最高337頭が脱出した。特に、穿入生存木の穿入孔からの脱出数が多かったが、これは、穿入生存木では樹液によって繁殖に失敗する穿入孔の割合が高いため、一旦繁殖に成功した穿入孔は種内競争の影響が少なく、広い繁殖容積が確保されたためと推察される。 ヤツバキクイイムシが青変菌と共生関係を結んで針葉樹生立木を衰弱または枯死させるのは、生立木に穿入しても樹脂などの防御物質による抵抗を受けて繁殖できないため、青変菌によって樹木を弱らせ、キクイムシ類が利用可能な状態にするためとされている。ナラ樹の樹液は、針葉樹の樹脂と同様の防御物質であり、R. quercivoraは青変菌と同様に、その防御を突破する役割を担っていると推察される。

1 0 0 0 電気味覚検査とろ紙ディスク法を用いた若年女性の味覚感受性について

- 著者

- 小林 三智子 岡田 幸雄 戸田 一雄

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.136, 2004

【目的】味覚感受性の測定にはその目的によって種々の方法が用いられるが、臨床の場では電気味覚計を用いた検査と、ろ紙ディスク法の検査が多く使用される。本報告では、両者の測定法を用い、若年女性の味覚感受性を測定することを目的とした。<br>【方法】健康な19歳から21歳の女子学生を対象とし、口腔内には口内炎やう歯による痛みのないこと、食後1時間以上経過していること、非喫煙者であることを確認した。電気味覚検査は電気味覚計(TR-06)を用い、刺激部位は、舌尖より2cmの茸状乳頭領域の左右舌縁(茸状左・茸状右)、舌縁後方葉状乳頭領域の舌根に近い左右(葉状左・葉状右)の部位の計4箇所とした。ろ紙ディスク法検査には直径6mmの円形ろ紙を用い、試料溶液はスクロース、塩化ナトリウム、DL-酒石酸、硫酸キニーネ及びグルタミン酸ナトリウムの五味とした。刺激部位は、舌尖より2cmの左舌縁とした。<br>【結果】電気味覚検査の結果は、茸状左-1.38dBおよび茸状右-1.59dB、葉状左0.4dB、葉状右0.2dBであった。葉状乳頭と茸状乳頭のそれぞれ同じ部位において、左右の差は認められなかった。しかし、部位が異なると、茸状乳頭と葉状乳頭の左右ともに、舌尖部の茸状乳頭のほうが有意に低い値を示し、味覚感受性が高いことが示された。一方、ろ紙ディスク法により求めた五味の閾値はそれぞれ、甘味(スクロース)160mM、塩味(塩化ナトリウム)320mM、酸味(DL-酒石酸)40mM、苦味(硫酸キニーネ)0.625mM及びうま味(グルタミン酸ナトリウム)160mMであった。

1 0 0 0 OA リベット継手の高力ボルト置き換えによる補修・補強工法に関する実験的研究

- 著者

- 小松 靖朋 中上 貴裕 柚本 真介 小林 茂 松本 崇志 山口 隆司

- 出版者

- 社団法人 日本鋼構造協会

- 雑誌

- 鋼構造論文集 (ISSN:18809928)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.85, pp.85_1-85_14, 2015-03-25 (Released:2016-05-18)

- 参考文献数

- 12

In order to repair and retrofit the aged metal bridge, it is important to undestand the mechanical behavior of aged steel and replacement of rivet to H.T.B. In this study, firstly, tensile loading tests, chemical tests of aged steel are conducted to understand the basic property of aged steel. Secondly, tensile loading tests for multi-bolted joint are conducted to clarify replacement of rivet to H.T.B. In this study, three specimens are fabricated and tested; all riveted joint, partially H.T.B replaced, and, fully H.T.B replaced. Based on the test results, it is found that load carrying capacity and deformability of partially and fully replaced to H.T.B can be improved due to adding frictional resistance comparing with riveted joints only.

1 0 0 0 OA 新入学生アンケートのテキストマイニングによる大学の価値分析(第一報)

- 著者

- 林 俊克

- 出版者

- 就実大学経営学部 経営学会

- 雑誌

- 就実経営研究 = Shujitsu Management Studies (ISSN:24320951)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.91-103, 2020-03

1 0 0 0 OA ハマダイコンの栽培化と利用について

- 著者

- 伴 琢也 小林 伸雄 本谷 宏志 門脇 正行 松本 真悟

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.4, pp.413-417, 2009 (Released:2009-10-25)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 4 6

現在我々は新しい地域特産物としてのハマダイコンの栽培化と育種を進めており,本報では選抜育種の経過と根部の成分や食味に関する調査結果を報告する.島根県の宍道湖畔および島根半島の海岸部のハマダイコン自生集団より根部の肥大形状と晩抽性に注目して個体を採取し,以降,選抜育種を継続した.2006年産の個体では根部の形状と重量が安定した.根部の成分については‘耐病総太り’と比較して還元型アスコルビン酸,イソチオシアネート,ポリフェノールおよび可溶性固形物含量が高く,その値は代表的な辛味ダイコンである‘辛丸’と同等であった.根部にはフルクトース,グルコースおよびスクロースの存在が確認でき,その構成比率は‘辛丸’と類似していた.さらに根部の成分は収穫時期により変化することが明らかになった.以上の結果は,ハマダイコン選抜系統を新たな辛味ダイコンとして位置付けるものである.

- 著者

- 樋口 英夫 小林 一 松村 一善 伊東 正一

- 出版者

- 鳥取大学

- 雑誌

- 鳥取大学農学部研究報告 (ISSN:03720349)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.37-43, 1997-11

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA ロジャーズ理論の変遷と共感的理解の展開

- 著者

- 小林 孝雄

- 出版者

- 文教大学

- 雑誌

- 生活科学研究 = Bulletin of Living Science (ISSN:02852454)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.43-53, 2018-03-30

ロジャーズによる「治療的人格変化の必要十分条件」論文は、ロジャーズ理論における最重要論文とみなされている。しかしながら、この論文は、自然科学的心理学の枠組みで記述することを要請されたもので、必ずしもロジャーズの意図に沿ったものではない。とはいえ、自然科学的心理学で認められることもロジャーズが望んだことでもあった。この論文は、記述されることになった経緯があるのであり、この論文単独では、ロジャーズ理論を正しく理解することはできない。本論考では、この論文の成立経緯と、前後のロジャーズ理論の展開について、主に「共感的理解」に注目し、ロジャーズ理論の正しい理解のために必要な論点を整理する。

- 著者

- 韓 海 渡来 仁 小林 和子 保田 立二

- 出版者

- 社団法人日本獣医学会

- 雑誌

- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.12, pp.1109-1114, 1997-12-25

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 2

リポソームを経口ワクチンへ応用するために, pH2.0, 膵液ならびに胆汁存在下でも安定なリポソームの脂質組成を検討し, 経口投与後のIgA抗体産生能について調べた. 経口投与リポソームは, dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) とcholesterol (Chol) からなるもの, DPPC, dipalmitoylphosphatidylserine (DPPS), Cholからなるもの, distearoylphosphatidylcholine (DSPC) とCholからなるもの, DSPC, DPPS, Cholからなるものを作製し, Tris-HCl buffer (pH2.0), 10%bovine bileならびに2.8%pancreatin液中での安定性を調べた. その結果, DPPC, DPPS, Chol (モル比1:1:2) の脂質組成から作製されたリポソーム, DSPCとChol (モル比7:2) の脂質組成から作製されたリポソームならびにDSPC, DPPS, Chol (モル比7:3:2あるいは1:1:2) の脂質組成から作製されたリポソームは, pH2.0, 10%bile液ならびに2.8%pancreatin液中でも安定であったが, DPPCとChol (モル比7:2) の脂質組成から作製されたリポソームとDPPC, DPPS, Chol (モル比7:3:2) の脂質組成から作製されたリポソームは, pH2.0ならびに10%bile液中で不安定であった. 安定なリポソームのうち, DPPC, DPPS, Chol (モル比1:1:2) の脂質組成からなるリポソームにganglioside GM1を組み込み経口投与し, 血清中のganglioside GM1に対するIgA抗体の産生について調べた. その結果, ganglioside GM1に対する抗体はIgA型抗体のみ産生され, IgG型ならびにIgM型抗体は産生されなかった. さらに, アジュバントとしてmomophosphoryl lipid Aをリポソームに組み込み経口投与した場合, IgA抗体の産生がさらに増強された. 一方, 不安定なリポソームにganglioside GM1を組み込み経口投与した場合には, IgA抗体の産生は誘導されなかった. これらの結果から, 酸性溶液中 (pH2.0), 胆汁中ならびに膵液中で安定なリポソームは, 経口投与によりIgA抗体を効果的に誘導できることが明らかとなり, リポソームを応用した経口ワクチンの開発の可能性が示された.

- 著者

- 小林 由実

- 出版者

- ぎょうせい

- 雑誌

- 税理 : 税理士と関与先のための総合誌 (ISSN:05142512)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.49-54, 2019-02

1 0 0 0 IR 動詞のテ形・連用形に由来する副詞的成分の量的差異

- 著者

- 林 雅子

- 出版者

- 大阪大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 待兼山論叢 (ISSN:03874818)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.1-17, 2006

1 0 0 0 IR 動詞テ形に由来する副詞的成分の「副詞度」算出の試み

- 著者

- 林 雅子 Hayashi Masako ハヤシ マサコ

- 出版者

- 大阪大学大学院文学研究科日本語学講座

- 雑誌

- 阪大日本語研究 (ISSN:09162135)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.33-59, 2008-02

現代日本語の「動詞テ形由来の副詞的成分」について、形態・意味・統語の三つの特徴に基づいてその「副詞度」を算出し、その連続相を多次元的に把握することを試みた。その結果、副詞度と副詞の種類との間には、以下のような相関が見出された。「陳述」と「時・頻度」の副詞度が最も大きく、次いで、「意志態度」「程度」「接続」がこの順で続き、「主体の心理」「主体の様子」「複数主体の様子」(「状態修飾成分」)の副詞度は小さい。また、「陳述」「時・頻度」「程度」「接続」は、これらを副詞と見なす研究者が多く、辞書で副詞として認定されるものが多いのに比べて、主体の心理・様子を表わす「状態修飾成分」は、これらを副詞とは見なさい研究者も多く、辞書でも副詞として認定されにくい、という傾向を得た。これらの結果は、「副詞度」の大きさと、「各研究者の副詞認識」「辞書編纂者の副詞認識」とが、一定の相関関係にあることを示している。

1 0 0 0 IR 中学サッカー部員におけるヘディングトレーニングの効果

- 著者

- 鈴木 大地 鎌田 安久 栗林 徹 澤村 省逸 清水 将 SUZUKI Daichi KAMADA Yasuhisa KURIBAYASHI Toru SAWAMURA Shoitsu SHIMIZU Sho

- 出版者

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター

- 雑誌

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 (ISSN:13472216)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.171-178, 2015

現代サッカーでは、ディフェンスでも主導権を握るため、チーム全員が高いディフェンス意識を持ち、ハードワークを行うことが大切である。前線から杯プレッシャーをかけ、髙い位置でボールを奪う、相手のプレーを限定することが求められるのである。こうして、前からプレッシャーをかけに行けば、相手は手段としてロングボールを蹴ってくることが想定される。そのとき、簡単に裏をとられたり、空中戦に負け、セカンドボールが支配できなければ、当然勝つチャンスは減少する。したがって、ロングボールに対しての空中戦は試合の勝敗を分ける重要なポイントとなり、試合に勝つためには確かなポジショニングから正確なヘディングで競り合う技術が求められる。ここで育成年代のサッカーに目を向けてみると、日本サッカー協会・技術委員会の発行する「2010 U-14 指導指針」の中で、U-14年代において「ヘディング」は技術的な課題の一つとして挙げられている。具体的には、U-14年代では、①ヘディングの競り合いで、しっかり落下点に入れないため、競り合いにならないことが多いこと、②競り合う際に相手を押しのけるために「手」を使ってしまうプレーが多くみられること、③競り合いのヘディングのあと、ボールを失うことが多く、アバウトなロングボールをきっかけに相手チームに攻撃のきっかけを与えていることが課題として挙げられている。そのため、落下地点に入り、正当に競り合い、競り合いの中でも、しっかり味方にパスするようなヘディングの技術を身につけることが大事であると言われている。さらに、2012年に行われたロンドンオリンピックや国内外のユース年代の各大会でも、ロングボールに対する対応、ヘディングの技術は課題として挙げられ、日本全体で取り組まなければならない課題であると言われている。そのため、サッカーの土台の完成期であるU-15年代までに、ヘディングの正しいフォームを身に付け、良いポジショニングから空中戦に競り勝ち、味方にパスをするためのトレーニングを反復して行うことは非常に重要であると考えられる。

- 著者

- 齋藤 壮馬 藤林 献明

- 出版者

- びわこ成蹊スポーツ大学

- 雑誌

- 研究紀要 = Bulletin of Biwako Seikei Sport College (ISSN:13489399)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.41-49, 2018

The purpose of this study is to examine the training effect of" Running Over Flat Markers"training (FMR) to improve running velocity in an" Athletics" physical education class. Thisclass consisted of 3 groups totaling 112 college students. The first tasked FMR to improvestride frequency, the second did it to improve stride length and the third was a control-group.The training period was 10 weeks, 1 day a week, and 3 times of FMR for one practice session.The training effect was reoffered by a 30m dash, and counter movement jump (CMJ) andrebound jump (RJ) were calculated as the index of power of the lower-limbs. As a result, FMRto improve stride frequency increased running velocity, stride length and stride frequency, anddecreased contact time. In contrast, the other 2 groups had no training effect. These resultssuggest that FMR training to increase stride frequency may be a useful learning tool.

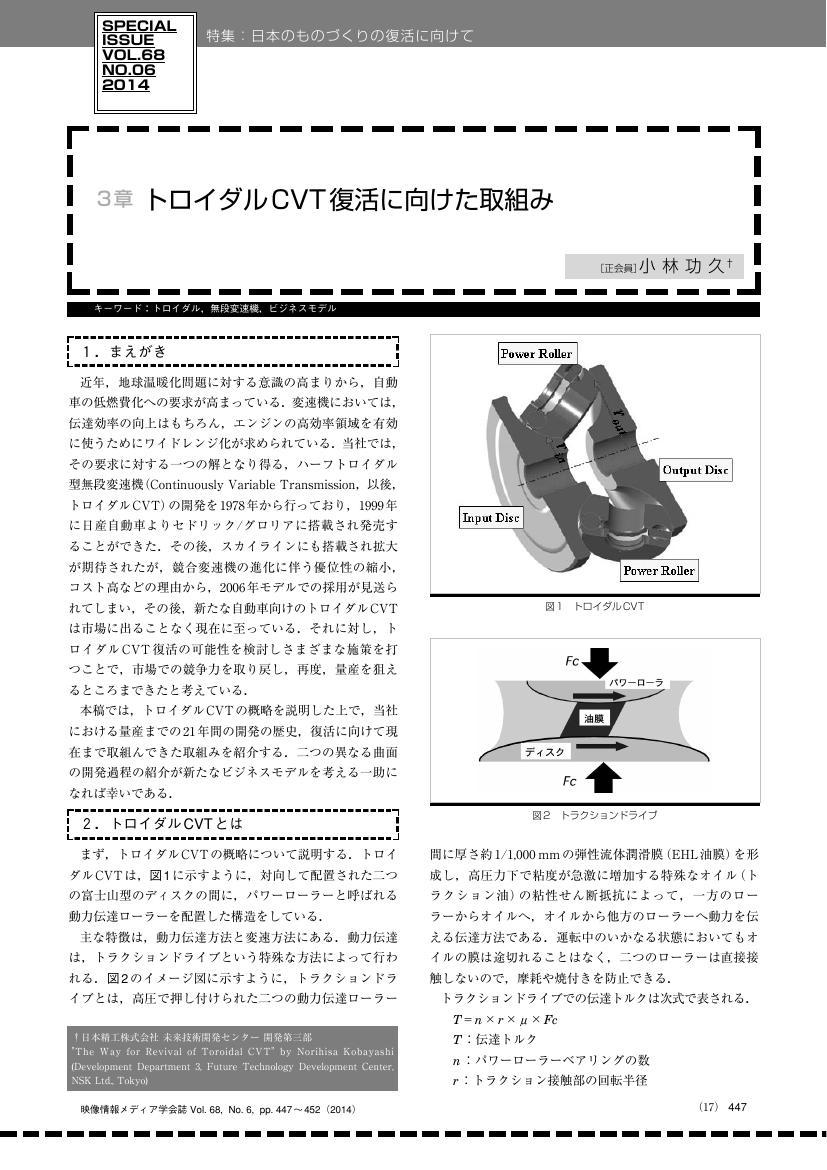

1 0 0 0 OA 3.トロイダルCVT復活に向けた取組み

- 著者

- 小林 功久

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.6, pp.447-452, 2014 (Released:2016-07-30)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 藤林 献明 齋藤 壮馬 山田 庸 北村 哲

- 出版者

- びわこ成蹊スポーツ大学

- 雑誌

- 研究紀要 = Bulletin of Biwako Seikei Sport College (ISSN:13489399)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.95-104, 2018

This study intended to develop a new method for assessing the ability to perform lateralstretch-shortening cycle movement with a time limit (TSSC-ability), and to investigate therelationship between TSSC-ability and several footwork performances. We devised and thenmeasured the rebound side jump test (RSJ test) in 30 elementary school children. The RSJ testscore was evaluated by the length of jumping distance and brevity of contact time. We foundthat there were no significant correlations among TSSC-ability in front, side, and upperdirections. Conversely, the RSJ test score was significantly correlated with the ability tochange direction. These results demonstrate the significance of using not only a generalperformance measuring method but the RSJ test for evaluating the comprehensive commonability to perform the stretch-shortening cycle movement.

- 著者

- 林 慶 西村 亮平 山木 明 金 輝律 松永 悟 佐々木 伸雄 竹内 啓

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.951-956, 1994-10-15 (Released:2008-02-15)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 34 38

イヌにおいてメデトミジン20μg/kgとミダゾラム0.3mg/kg(Me-Mi), あるいはメデトミジン20μ/kgとブトルファノール0.1mg/kg(Me-B)を組み合わせて投与し, 得られた鎮静効果を, メデトミジン20, 40および80μg/kg(Me20, Me40, Me80)を単独投与した場合の効果と比較検討した. その結果, Me-MiおよびMe-Bでは非常に迅速に強力な鎮静効果が得られ, 約40分間の最大効果発現時には, いずれのイヌも完全に横臥し, 周囲環境, 音刺激に反応せず, 中程度の反射抑制と鎮痛作用が得られ, さらにMe-Miでは自発運動も全く消失し, 優れた筋弛緩作用も得られた. これに対しMe40, Me80では, その鎮静効果はMe-Mi, Me-Bに比べて弱くまた個体間のばらつきもやや大きかった. Me20ではその効果はさらに弱かった. イヌにおいてメデトミジンをミダゾラムあるいはブトルファノールと併用すると, 両者が相乗的に作用することにより低用量のメデトミジンを用いても, 強力な安定した鎮静効果が得られるものと考えられ, とくにメデトミジン-ミダゾラムの組み合わせでは非常に優れた鎮静状態が得られ, イヌの鎮静法として幅広く応用可能で有用であると考えられた.

1 0 0 0 OA ホラズミクチバの食餌植物と生態的知見

- 著者

- 加賀 芳恵 木村 正明 枝 恵太郎 大林 隆司

- 出版者

- 首都大学東京小笠原研究委員会

- 雑誌

- 小笠原研究年報 (ISSN:03879844)

- 巻号頁・発行日

- no.41, pp.125-135, 2018-07-31

ホラズミクチバは成虫が洞窟に生息するという特色的な生態を持つ蛾の一種で、小笠原諸島の固有種である。これまで幼生期や食餌植物はもとより、その発生消長・動態に至るまで謎に包まれていたが、本調査により、食餌植物としてハツバキを利用していること、洞内で繁殖が行われていることなど生態の一端が明らかになった。

1 0 0 0 ラ・ペルーズの太平洋航海記

- 著者

- 小林 忠雄

- 出版者

- 日本地図学会

- 雑誌

- 地図 (ISSN:00094897)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.24-27, 1981

- 著者

- 鈴木 拓弥 小林 真 長嶋 祐二

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 D (ISSN:18804535)

- 巻号頁・発行日

- vol.J101-D, no.3, pp.560-568, 2018-03-01

聴覚障害学生を対象とした授業では,聴覚の代行として視覚情報による支援が中心となる.しかし,実技演習時の細かな操作を教示する場合やタイミングが重要とされる場面では,視覚情報を中心とした手法では不十分な教示状態があることが分かってきた.本論文では,視覚によって提示される情報保障の一部を触覚によって伝達する手法を考案し,教員の実演内容を触覚情報によって提示する教示支援システムSZCAT (SynchroniZed Click Action Transmitter)を開発した.そして,開発したシステムの効果に関する基礎的研究として,従来からの手法と,触覚情報を追加した手法とを比較し,触覚情報提示の有効性を検証した.その結果,触覚情報を追加したことによる視線移動の減少効果や,教示内容の見逃しや誤認識を軽減させる効果について確認できた.