164 0 0 0 OA 計測的特徴からみた西日本古墳人頭蓋形質の地理的勾配

- 著者

- 土肥 直美 田中 良之

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.3, pp.325-343, 1987 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 64

- 被引用文献数

- 2 3

周知のように,北部九州地方は,金関の"渡来混血説"によって,弥生時代の開始期に朝鮮半島からの移住があったとされる地域である(金関,1976).この金関の説に従うならば,北部九州は,弥生時代における渡来遺伝子の影響が最も強かった地域と考えられる.そして,これらを支持する成果も,人類学•考古学双方から得られつつある(池田,1982;埴原,1984;山口,1982;永井,1985;尾本,1978;小田,1986;下条,1986;田中,1986).したがって,古墳人形質の地理的変異は,弥生時代以来の混血による遺伝子拡散の過程とみることができよう.我々はこれらの成果を踏まえた上で,さらに,北部九州を中心とする渡来遺伝子の動き,すなわち,より詳細な渡来の実態について形質人類学的立場からのアプローチを試みた.資料は,主として九州大学所蔵の古墳人頭蓋であるが,既報告のデータもできるだけ収集し,併せて使用した.計測はマルチンの計測法(Martin & Saller,1957)および顔面平坦度(山口,1973)について行い,地理的変異をみるために主成分分析を適用した.また,北部九州からの拡散過程をみるために,渡来的形質の分布パターンと北部九州からの距離との関係を, single step migration モデル(Hiorns & Har-rison,1977)との対比において考察した.結果は,マルチンの計測値•顔面平坦度ともに,北部九州における渡来遺伝子の強い影響を支持した.特に,マルチンの計測値については,第1主成分のスコアと筑前から各群までの距離の関係から,北部九州を中心とする渡来的形質の地理勾配が再確認された.この地理勾配には明らかな方向性が認められたが,筑前を起点として描くカーブはルートによって異なる.すなわち,1)筑後•肥前および豊後を経て南九州に至るルートは,急激な fa11-off curve を描く.これは,弥生人において金隈から大友を経て西北九州へと至るカーブと同様である.2)北豊前から南豊前•豊後を経て南九州に至るルートは,緩やかな fal1-off curve を描く.これらに対して,3)北豊前•西瀬戸内を経て中部瀬戸内に至るルートは直線をなし,山陰を経て近畿へと至るルートは不規則な線を描く.また,金隈を起点として,佐賀東部•土井ケ浜•古浦とつないだ線も不規則である.1)2)は,ともに fall-off curveを描くものの,その傾斜は大きく異なる.両ルートは,基本的に,前者が山間部•海浜部を経由するのに対して,後者は平野部を通る点に大きな相違点がある.さらに,3)のルートは single step migration モデルのようなランダムな拡散では説明できないパターンであり,渡来系遺伝子の高い移動性を示したものと考えられる.これらの分布パターンは,古墳時代における政治的•文化的関係をそのまま反映したものではない.したがって,これらは,むしろ渡来人および混血を経たその子孫が,北部九州を起点として,婚姻や移住によって,農耕に適した土地へと拡散していった過程を示すものと考えられる.

15 0 0 0 トノサマバッタのフンに含まれる産卵抑制成分の解明

トノサマバッタおよびサバクトビバッタ等のトビバッタフン抽出液中には、バッタの産卵を抑制する活性とバッタの卵を殺す活性が存在する。本研究では、その原因となる成分の化学構造を特定し、作用機構についても解明を試みる。まず、食草の種類が本活性に与える影響を検証することにより、植物における当該成分もしくはその前駆体の含有量について知見を得る。次に、殺卵活性は他の昆虫に対しても有効であるか否かを検証する。さらに、産卵忌避反応が野外でも起こるか検証する。最後に、フン抽出液から該当成分を分画し、化学構造の同定を行う。本研究は、新規農薬シーズとして合成農薬研究、および、害虫防除研究に資することが期待される。

12 0 0 0 OA 脚式と非脚式の這行ロコモーションにおける運動モードスイッチングの共通力学

10 0 0 0 日本水稲農耕の起源地に関する総合的研究

本研究は、山東半島における先史時代の水田探索調査、膠東半島の石器の実測調査、黒陶の安定同位体比分析、山東半島先史時代古人骨の形質人類学的分析、遼東半島四平山積石塚の分析の5分野から構成されている。これらの調査研究は、研究代表者が提起する東北アジア初期農耕化4段階説における第2段階と第3段階の実体を解明するための研究である。まず第1の水田探索調査では、これまで山東で水田遺跡が発見されていなかったが、楊家圏遺跡と両城鎮遺跡でボーリング調査と試掘調査を行うことにより、楊家圏遺跡では龍山文化期に畦畔水田が存在する可能性が高まった。また膠東半島の趙家荘遺跡では龍山文化期の不定型な畦畔水田が発見されており、水田のような灌漸農耕が山東において始まった可能性が明らかとなった。さらに黒陶の安定同位体比分析により、山東東南部の黄海沿岸では龍山文化期にイネがアワ・キビより主体であることが明らかとなった。これはフローテーションによる出土植物遺体分析と同じ結果を示している。さらにこの分析によってイネであるC3植物が膠東半島、遼東半島と地理勾配的に低くなっていることが確かめられ、このルートでイネが龍山文化期に伝播した可能性が高まった。これは東北アジア農耕化第2段階にあたる。第5の研究テーマで分析した四平山積石塚の分析により、この段階に膠東半島から遼東半島に人が移動し在来民と交配していく過程が明らかとなった。さらに石器の分析により、石器もこの段階から膠東半島から遼東半島への伝播が存在することが証明された。さらに東北アジア農耕化第3段階である岳石文化期には、多様化した加工斧と農具が伝播しており、木製農具などの定型化した農具と水田など灌概農耕が、この段階に人の動きとともに膠東半島から遼東半島へ拡散した可能性が高い。なお、形質人類学的な分析では限られた資料数のため人の系統に関する決定的な証拠を得ることはできなかった。

10 0 0 0 OA 自己免疫疾患における濾胞性ヘルパーT(Tfh)細胞

- 著者

- 中山田 真吾 田中 良哉

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.1-7, 2016 (Released:2016-05-14)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 3 6

自己免疫疾患の病態形成には,自己応答性T細胞とB細胞の活性化,および産生された自己抗体による組織障害が介在する.濾胞性ヘルパーT(Tfh: T follicular helper)細胞は,B細胞の成熟と活性化,抗体産生を制御するヘルパーT細胞である.動物モデルを用いた基礎研究により,自己免疫疾患の病態でTfh細胞が重要な役割を担うことが報告され,治療標的としての注目を集めてきた.実際,ヒト自己免疫疾患患者の末梢血には,Tfh細胞が疾患活動性や自己抗体価と相関をもって増多する.一方,ヘルパーT細胞の分化と機能はマウスとヒトで異なることが指摘されており,ヒトを対象とした臨床免疫学の重要性が認識されている.近年,Tfh細胞と他のヘルパーT細胞サブセットの間には可塑性と多様性が存在することが示された.このことは,さまざまな病原体に対抗するため生体にとり理にかなった仕組みである一方,複合的な自己免疫疾患の発症と遷延化に関与している可能性もある.今後,ヒトTfh細胞における可塑性/多様性の制御機構が解明されることで,病態の本質的な理解,効果的な治療戦略に貢献するものと期待される.

9 0 0 0 OA 歴史系エンターテインメント作品を通じての歴史に対する関心涵養の可能性に関する予備的考察

2006年の「世界史未履修問題」に象徴される、近年の日本社会における「歴史離れ」に関しては、歴史研究者・歴史教育者の双方に危機感が広がり、それが2022年度からの高等学校における歴史系教科再編の背景ともなっている。本稿では、この「歴史離れ」への対応策の一つとして、学校教育以外の場においても児童・生徒に歴史への関心を喚起し得るものと予測される、最近の歴史系エンターテインメント作品、とりわけ歴史漫画の現状の確認を図った。当初の予想に反し、近年の歴史漫画は数が増加しているのみならず、扱う時期・地域・テーマも多様化しており、さらには学術的な知見と重なる内容を持つものも多い。それゆえ、これらを通じて歴史への関心を涵養すること、そして歴史を多様な観点から眺め思考することを伝える方途にも、大きな有効性が見込めるように思われる。ただしその一方、内容が低年齢層の講読に適さない作品もあり、そのまま活用することには一定の困難も予想される。また、もともと歴史に関心がない読者にいかにして手に取ってもらうか、そして歴史的背景に関する解説などが付されていない作品にどのような補完的情報を具体的に追加すべきかなど、今後の課題も見いだせる。

- 著者

- 西澤 真樹子 高田 みちよ 渡部 哲也 平田 慎一郎 田中 良尚 松浦 宜弘 佐久間 大輔

- 出版者

- 大阪市立自然史博物館

- 雑誌

- 自然史研究 : Shizenshi-kenkyu, occasional papers from the Osaka Museum of Natural History (ISSN:00786683)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.16, pp.273-292, 2016-03-22

2011 年3 月の東日本大震災による甚大な津波被害をうけ、南三陸町自然環境活用センター( 志津川ネイチャーセンター) 所蔵の標本を失った南三陸町域において、地域の生物相を記録することを目的に活動を行った「南三陸勝手に生物相調査隊」の採集標本記録をまとめた。調査地には震災直後に生じた環境や復興過程の工事により消失した生息場所が含まれており、そこで見出された希少種などの貴重な記録が含まれている。

6 0 0 0 OA 盲人の聴覚による障害物知覚機構の仮説

- 著者

- 伊福部 達 関 喜一 梶井 健 田中 良広

- 出版者

- 北海道大学電子科学研究所

- 雑誌

- 電子科学研究 (ISSN:13402455)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.20-25, 1993

6 0 0 0 IR 近世ロシア軍事史研究の動向 : 18世紀史を中心に

- 著者

- 田中 良英

- 出版者

- 宮城教育大学

- 雑誌

- 宮城教育大学紀要 (ISSN:13461621)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.49-69, 2012

After the 1960s, in the European countries and the United States more and more researchers have paid large attention to the military history from the new perspective, so called "the new military history." Although the Soviet historians gave a few but very interesting academic products concerning the army, the research trend all the more comparable to the new military history in the West was remarkably set after the collapse of the Soviet Union. This paper intends to present several features in the recent studies of the 18th-century Russian military history mainly in Russia, along with the Western and Japanese trends. Especially for past twenty years the Russian and Western researchers have shown a lot of noticeable results on the close relation between the army and the civil society in 18th-century Russia. It has been stressed that the Early Modern European states generally included many various elements within their territorial frames. This pre-modern nature could be seen also in the military units both in the West and Russia. Therefore the studies on the Russian army and the social lives surrounding it can give us the important materials to rethink the essential problems in the Early Modern European history.

5 0 0 0 OA 10~18歳の子どもにおけるエナジードリンクの摂取実態と摂取者の身体症状・生活状況の特徴

- 著者

- 野井 真吾 千竃 健人 鹿野 晶子 田中 良 田邊 弘祐 山田 直子 渡辺 晃

- 出版者

- 一般社団法人 日本学校保健学会

- 雑誌

- 学校保健研究 (ISSN:03869598)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.166-177, 2020-08-20 (Released:2020-09-11)

- 参考文献数

- 32

Background: In Japan, the sales of energy drinks (ED) are growing rapidly. This has led to concerns that consumption of ED could have a negative health impact for individuals, including children.Objective: The purpose of this study was to confirm the intake of ED, the characteristics of consumers' physical symptoms/behaviors, and the perception of ED based on the results of a questionnaire survey for school children.Methods: The subjects were 5,984 children from 5th grade of elementary schools to 3rd grade of high school in 16 schools (5 elementary schools, 6 junior high schools, 5 high schools) at 6 rural and metropolitan Japanese prefectures. All investigations were conducted from May 2018 to March 2019. The questionnaire used in this study gathered information regarding ED intake, physical symptoms/behaviors, and the perception of ED.Results: The main results in this study were as follows. 1) Older students were more consume ED than younger students, and boys were more than girls to consume ED (elementary school: 45.5% boys, 27.9% girls, junior high school: 58.0% boys, 32.8% girls, and high school: 67.6% boys, 45.4% girls). 2) The analysis of the relationship between the ED intake frequency and physical symptoms indicated that the complaints of physical symptoms such as ‘headache (OR=1.573, 95% CI=1.281-1.931),' ‘stomachache (OR=1.545, 95% CI=1.224-1.949),' ‘appetite loss (OR=1.629, 95% CI=1.293-2.053),' ‘nausea (OR=1.667, 95% CI=1.251-2.222),' ‘tiredness (OR=1.285, 95% CI=1.023-1.614),' ‘lethargy (OR=1.382, 95% CI=1.120-1.706),' ‘dizziness (OR=1.369, 95% CI=1.108-1.692),' ‘fogginess (OR=1.621, 95% CI=1.231-2.134),' ‘cardiac pain (OR=1.537, 95% CI=1.168-2.021)' and ‘malaise (OR=1.557, 95% CI=1.267-1.915)' were higher in the group who consumed ED habitually (more than once a week). Similarly, in the analysis of the relation between the ED intake frequency and behaviors, ‘late bedtime (OR=1.338, 95% CI=1.092-1.640),' ‘bad sleep onset (OR=1.649, 95% CI=1.311-2.074),' ‘wake after sleep onset (OR=2.056, 95% CI=1.528-2.766)' and ‘lack of breakfast (OR=3.453, 95% CI=2.546-4.684)' were also higher in the habitual ED intake group. 3) The four factors, ‘vitality', ‘vogue,' ‘ineptness' and ‘distrust' were extracted regarding students' perception of ED held by children. Additionally, it was confirmed that the habitual ED intake group had higher factor scores of ‘vitality' and ‘vogue,' while their factor scores of ‘ineptness' and ‘distrust' were also significantly lower.Conclusion: In this study, we were able to show the real state of ED intake, the characteristics of consumers' physical symptoms/behaviors, and the perception of ED. Therefore, social countermeasures were considered necessary.

5 0 0 0 IR プル-スト的「気象学」

- 著者

- 田中 良

- 出版者

- 奈良大学

- 雑誌

- 奈良大学紀要 (ISSN:03892204)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.p29-39, 1992-03

天地開闢以来、天の運行は人々の生活に甚大な影響を及ぼし、人々はときにはその恵みに感謝し、ときには人知及ぱぬその力に畏怖を覚えてきた。ギリシア・ローマ時代におけるアポロン(太陽神)、ポセイドン(海神)、アルテミス(月の女神)、ボレアス(北風)、ゼピュロス(西風)、ノトス(南風)、エウロス(東風)などの、気象にまつわる神々の創造は、その表れであろう。以来、気象の変化と神の力の密月は、少なくともフランス文学史上、18世紀まで続く。確かに1597年にガリレオの温度計発明とともに気象学は観測時代にはいり、1643年にはトリチェリが気圧計を発明し、1664年にはパリで定期的な気象観測が始まっているが、文学的、とりわけ小説の世界でみる限り、気象の変化は神の力と一体化していた。つまり人々に被害をもたらす気象は、神の怒りであり、逆にいえば神の存在証明であった。それを象徴しているのは、18世紀のベルナルダン=ド=サン=ピエールの『ポールとヴィルジニー』において、ヴィルジニーの乗った船を転覆させる暴風雨であり、サド侯爵の『悪徳の栄え』において、心優しいジュスチーヌを最後に直撃する雷であろう。しかし19世紀になって天気図が作成され、暴風雨警報が発令されるに及んで、気象は神の力から解放され、今度は小説におけるひとつの機能として利用され始める。とはいえ、この世紀前半のバルザック、スタンダールといった、外的状況に左右されず、自らの欲望、意志を貫こうとする人物を描いた作家よりむしろ、周辺の変化に翻弄される人物を主に描いた、後半のフローベール、モーパッサンの諸作品にその傾向は顕著である。例えば『感情教育』の有名な冒頭は、早朝、蒸気と霧にまみれた出帆間際の船上であり、その霧はいかにも宿命的な出会いにふさわしく演出され、『ボヴァリー夫人』では、良い気候を求めての転地がエンマの運命を決定する。モーパッサンの『女の一生』も、あたかも主人公ジャンヌの波乱に満ちた半生を予告するかのような豪雨の描写から始まり、最後は今後の彼女の幸せを象徴するかのような夕日に映える花畑の中を、彼女が赤ん坊を抱きながら馬者で走り去る場面で終わっている。20世紀にはいっても、ジッドの『田園交響曲』は「これで三日も降りやまぬ雪が、道をふさいでいる」という一文で始まり、ロマン=ロランの『ジャン・クリストフ』も、窓ガラスを打つ雨の場面から始まる。サルトルの『嘔吐』でさえ、最後の一文は、「明日ブールヴィルには雨が降るだろう」である。これらの作品は、気象状況を小説内の一つの機能として利用している限りにおいて、極めて古典的と言わねばならない。ではプルーストにとっての気象とは何か、また『失われた時を求めて』の中において気象はいかなる働きをしているか、これが本論のテーマである。

4 0 0 0 水素医学研究概況及び関連文献のビブリオメトリックス解析

- 著者

- 李 強 田中 良晴 田中 博司 三羽 信比古

- 出版者

- 学校法人物療学園 大阪物療大学

- 雑誌

- 大阪物療大学紀要 (ISSN:21876517)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.31-40, 2015

水素は、自然界にも生体にも最も豊富に存在するかつ最も単純な元素である。2007年、日本医科大学太田成男教授らは水素が抗酸化、抗アポトーシスの特性を有し、脳虚血及び再灌流障害を惹起させた動物実験においてショックに伴って生成するヒドロキシルラジカルから選択的に保護できることを見出していたので、治療用医療ガスや水素ナノバブル水は話題となった。この発見によって、水素医学分野は 2007 年以来急速に形成されてきた。本研究は、ビブリオメトリックスの研究手法を用い、2007 年 1 月〜2014 年 10 月に発表された 357 報 SCI(Science Citation Index)水素医学論文を分析して、論文の時系列的な質と量の趨勢を明らかにした。結果としては、基礎研究が占めた割合は多かったが、糖尿病、動脈硬化、高血圧、悪性腫瘍のような 70 種類以上に及ぶ疾患も研究対象となっていたことが分かった。臨床実験では 2013 年、大阪物療大学李と三羽らは、22 名褥瘡患者に一日 600 mL の水素ナノバブル水を経管胃内投与した結果、褥瘡サイズ縮小と患者の早期治癒退院平均日数を見出し、経管栄養法を介した水素水の摂取による臨床有効性は明らかにした。これから、有望な水素医学は様々な疾病の治療オプションの 1 つとして、基礎から臨床まで広範に研究されていくことが期待できる。

- 著者

- 谷村 勇輔 的野 晃整 小島 功 田中 良夫 関口 智嗣

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.74, pp.223-228, 2008-07-29

ユビキタスコンピューティングの世界で用いられる"ucode"を管理するシステムに RDF-DB (RDF database) を利用するには,スケーラブルな RDF-DB を構築する技術の確立が必要である.そこで,我々は RDF-DB のバックエンドに分散ストレージと MapReduce フレームワークを用いた並列データ処理を利用することで,膨大なデータに対する多数の問合せに対応したシステムの構築を試みている.本稿では,まず MapReduce を実装する Hadoop において,データベースの結合演算を行うプログラムの性能を評価した.次に, Hadoop と RDF-DB のそれぞれの特徴に基づき,データベースの基本的なデータ格納手法である Vertical Partitioning,Horizontal Partitioning,Sorting をもとに, MapReduce フレームワークにおける RDF-DB に適したデータの分散格納方法を提案する.そして,約 274 万のトリプルに対して, 2 または 3 組の predicate を選択条件とし, subject に対する結合演算を行う問合せを用いて評価実験を行った.これらを通じて,最終的に構築しようとしているシステムの設計を行う上での基本的な知見を得た.Research for scalable RDF-DB (RDF database) is highly expected today, in order to construct the "ucode" management system in the ubiquitous world. Our approach is to use parallel data processing technology with distributed storage and MapReduce framework, as a backend of RDF-DB. In this report, performance of the JOIN operation in the database domain was evaluated on the Hadoop cluster, in which MapReduce framework is provided by Hadoop. Then data storing/distributing methods based on conventional Vertical Partitioning, Horizontal Partitioning and Sorting, are proposed so that they take advantages of the Hadoop behaviors and the RDF-DB features. The proposed methods were evaluated by the experiment with the query which selects the RDF triples by 2 or 3 predicates and joins the triples on the subject from 2.4 millions' triples. Through the examinations, the design principle of our developing scalable RDF-DB system was confirmed.

3 0 0 0 OA 北多摩南部圏域の多職種連携促進における在宅医療・緩和ケアカンファレンスの意義について

- 著者

- 池田 登顕 井上 俊之 菊谷 武 呉屋 朝幸 田中 良典 呉屋 弘美 佐野 広美 庄司 幸江 須藤 紀子 長島 文夫 藤澤 節子 佐藤 博之

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本医療マネジメント学会

- 雑誌

- 日本医療マネジメント学会雑誌 (ISSN:18812503)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.185-189, 2016-03-01 (Released:2021-12-10)

- 参考文献数

- 17

在宅医療・緩和ケアカンファレンス(以下、本会という)は、北多摩南部医療圏にて多職種連携推進研修を開催してきた。今回、阿部らが開発した「医療介護福祉の地域連携尺度」を一部本地域に合わせて改変したものを用いて、本会の取組みを客観的に評価した結果、有用な知見が得られたので報告する。 調査は、75名を対象とし多職種が集まる本会以外の研修会への参加頻度も含め、過去3年間で、「本会の研修会参加6回以上」、「本会以外の研修会も含めて6回以上参加」、「多職種連携の研修会参加6回未満」の3群に分け、連携尺度スコアをKruskal-Wallis検定にて検証した。post-hoc testとしては、Scheffe法を用いた。 最終的に、15%以上の欠損値が存在した1名を除外した、74名の回答を分析した。過去3年間において、「本会の研修会参加6回以上」、「本会以外の研修会も含めて6回以上参加」、「多職種連携の研修会参加6回未満」の3群間における連携尺度スコアのKruskal-Wallis検定の結果、有意差がみられた。また、多重比較の結果「本会の研修会参加6回以上」群の連携尺度スコアは、「本会以外の研修会も含めて6回以上参加」群および「多職種連携の研修会参加6回未満」群と比較して有意に高かった(P<0.001)。 地域での多職種連携推進には、その地域で開催されている研修会へ年2回以上の参加が推奨されると考えた。

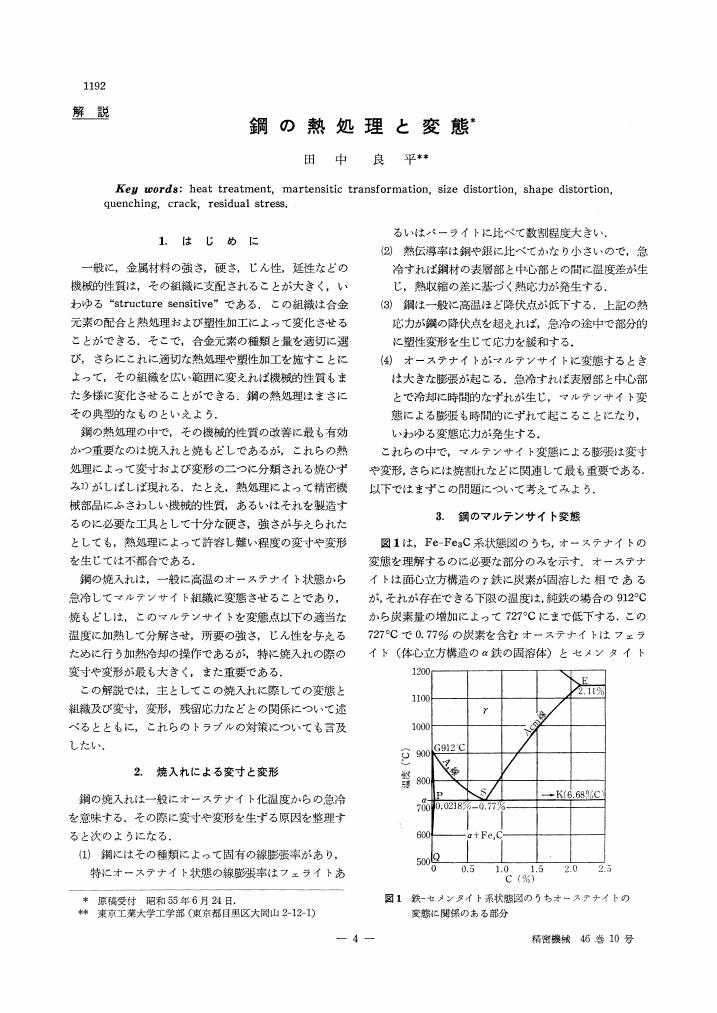

3 0 0 0 OA 鋼の熱処理と変態

- 著者

- 田中 良平

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密機械 (ISSN:03743543)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.10, pp.1192-1197, 1980 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 5

3 0 0 0 OA クライオ電子顕微鏡単粒子解析の実際~試料調製から画像解析まで~

- 著者

- 橋本 翼 横山 武司 田中 良和

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.89-96, 2021-05-31 (Released:2021-06-05)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

Recent marked development called “Resolution revolution” has made cryo-electron microscopy (Cryo-EM) the third method of structure determination at atomic resolution next to X-ray crystallography and NMR. In this review, actual situation surrounding Cryo-EM including an outline about the workflow from sample preparation to image analysis and differences between Cryo-EM analysis and X-ray crystallography is introduced. We hope that this review is useful for researchers particularly who will start Cryo-EM analysis.

3 0 0 0 IR プルーストにおける「斜め」の思考

- 著者

- 田中 良

- 出版者

- 奈良大学

- 雑誌

- 奈良大学紀要 (ISSN:03892204)

- 巻号頁・発行日

- no.30, pp.45-57, 2002-03

『失われた時を求めて』には様々な「斜め」が登場する。ホテルの一室の角に立て掛けられた大きな鏡、シャンゼリゼ公園のトイレから出てきたときの祖母の帽子、教会のステンドグラスから射し込む光、ルーサンヴィルに降る雨、ティー・パーティでのジルベルトの座り方など、それらは全て斜めであった。そしてそれらの意味するところはそれぞれ、日常に対する非日常、健康に対する病気、現実に対する非現実、罪に対する罰、規律に対する違反であり、全体的にいえば一般的規範からの逸脱である。一方、そうした日常的な状況、出来事とは別に、坂道、斜面という地誌的な意味での斜めもまた、この小説の要所に見出される。ジルベルトと出会うことになるさんざしの小道であり、ヴァントゥユ嬢のサディスムを覗き見ることになるモンジューヴァンの斜面などである。それらは思わぬ出来事を引き寄せる磁場であった。 すなわち、プルーストにとって斜めとは、今あるもの、今まであったものの否定であり、その否定を通しての統合、発見である。それによって斜めは、プルーストを、そして私たち読者を新たな認識の世界へと導いて行く。ところで、この斜めは作家プルーストにとって、決して単なるメタフォ一ルではなかった。ベッドで斜めの状態になりながら大作を紡ぎだした作家にとって、斜めは逃れることのできない現実であった。病気によって強制されたその姿勢が、健康人とは違った、創造的な視点を与えたといえるかもしれない。

3 0 0 0 OA 自然科学の方法と社会科学の方法

3 0 0 0 OA 一八世紀前半ロシア陸軍の特質 : 北方戦争期を中心に

- 著者

- 田中 良英

- 出版者

- ロシア史研究会

- 雑誌

- ロシア史研究 (ISSN:03869229)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, pp.3-23, 2013-05-15 (Released:2017-07-25)

This paper addresses two issues. (1) It is true that as most recent works on occidental history in Japan have stressed, for understanding the relationship between a society and its army, researching military units from various points of view, especially from the standpoint of the socalled 'military historiography in a broad sense' is significant. However, is it possible to grasp the actual situation of the army without knowing its tactics, table of equipment for each soldier, daily life in battle fields, and so on, as traditionally studied by the 'military historiography in a narrow sense'? (2) Could we regard the characteristics of the 18th-century Russian army, which has often been criticized as backward, as results of the efforts of Russian leaders to actively respond to the nature of resources in their country and geographical and residential conditions in the areas where their army fought and marched through? To answer these questions, this paper mainly focuses on the reasons for expanding Russian dragoon regiments after the defeat in Narva. This expansion seems to be a better solution for both making good use of lighter Russian horses and enhancing the logistic and intelligence abilities of the army in the sparsely populated lands.