1 0 0 0 OA トリアルキルシリルトリフラートを用いる有機合成

- 著者

- 鈴木 正昭 野依 良治

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.6, pp.534-544, 1982-06-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 77

- 被引用文献数

- 5 5

Trialkylsilyl triflates are a new class of super-reagents, which act as efficient agents for silylation of active hydrogen compounds and catalysts of nucleophilic addition and displacement reactions in aprotic media. The synthetic utility is exemplified by a variety of functional group transformations and carbon-carbon bond-forming reactions. Immobilization of the silyl reagent on a resinsulfonic acid is also described.

1 0 0 0 2フレームオフセット変調多重技術を用いた帯域圧縮方式の検討

- 著者

- 矢島 亮一 金次 保明 鈴木 正一 加藤 久和

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.41, pp.13-18, 1989-08-31

- 著者

- 面野 寛 田畑 龍治 岩室 紳也 鈴木 正泰 田代 和也 前田 重孝 沼崎 進 中條 洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.2, pp.396, 2010-02-20 (Released:2017-04-08)

1 0 0 0 OA トルコギキョウの覆輪形成に関与するフラボノイド系色素の生合成制御

- 著者

- 福田 直子 大宮 あけみ 伊藤 佳央 小関 良宏 野田 尚信 菅野 善明 鈴木 正彦 中山 真義

- 出版者

- 日本植物生理学会

- 雑誌

- 日本植物生理学会年会およびシンポジウム 講演要旨集 日本植物生理学会2003年度年会および第43回シンポジウム講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.380, 2003-03-27 (Released:2004-02-24)

同一花弁において着色組織と白色組織が存在する覆輪花弁は、色素生合成の活性化・不活性化の機構を理解するために極めて有効な材料であると考えられる。トルコギキョウの覆輪形成に関与するフラボノイド系色素の生合成について解析した。 先端着色品種では、花弁の成長初期から着色組織にフラボノイドの蓄積が認められ、開花直前からアントシアニンが合成されたのに対し、白色組織では花弁のすべての生育ステージにおいてフラボノイドとアントシアニンの蓄積は認められなかった。一方、基部着色品種では先端着色品種と異なり、花弁の成長初期には全ての組織においてフラボノイドの蓄積が認められたが、花弁の成長に伴い白色組織のフラボノイドは減少していった。両品種とも開花花弁の着色組織と白色組織においてchalcone synthase (CHS)遺伝子の転写産物の蓄積に顕著な差が認められ、白色組織においてCHS遺伝子の転写が特異的に不活性化されていた。トルコギキョウにおいては、CHS遺伝子の組織特異的発現が、覆輪の形成に深く関与していると考えられる。花弁の成長に伴うフラボノイドの蓄積パターンから、先端着色品種ではCHSの不活性化は花弁の成長の初期から起こるのに対し、基部着色品種では花弁の成長に伴いCHSの不活性化が起こると考えられる。それぞれの品種において、CHSの不活性化には、異なる機構が機能していることが示唆された。

1 0 0 0 明治維新と修験道

- 著者

- 鈴木 正崇

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.2, pp.131-157, 2018

<p>修験道は、江戸時代には民衆の中に神仏混淆の形態で深く定着していたが、新政府による慶應四年(明治元年)のいわゆる神仏判然令以後、急速に崩壊へと向かった。神仏判然令で最も甚大な影響を被ったのは権現に社僧や別当として奉仕してきた修験道であり、その解体は神道国教化を進める新政府から見て必然であった。修験は政府の指令に基づき、寺院として存続する、復飾(還俗)して神主になる、帰農するなどの選択を迫られた。そして、明治五年に出された修験宗廃止令によって天台宗か真言宗への帰属を迫られて事実上、解体された。本稿は明治維新に大変動を被った修験道に関して、神仏判然令の及ぼした影響を修験道の本山と在地修験の双方から広く考察する。在地修験では東北の法印様の歴史的変化を考察し、本山では羽黒、吉野、英彦山の事例を中心に、神と仏の分離の展開を比較検討する。最後に学術用語として神仏習合と神仏分離の概念について再検討する。</p>

1 0 0 0 IR ヴォルガの視覚表象 : 絵はがきと風景写真、映画『ヴォルガ、ヴォルガ』から現代アートへ

- 著者

- 鈴木 正美

- 出版者

- 北海道大学スラブ研究センター

- 雑誌

- スラブ・ユーラシア研究報告集

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.139-155, 2012-03

ISBN: 9784938637682

- 著者

- 鈴木 正博 堀川 昇 飯尾 潤二 斎藤 道子

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, 1999

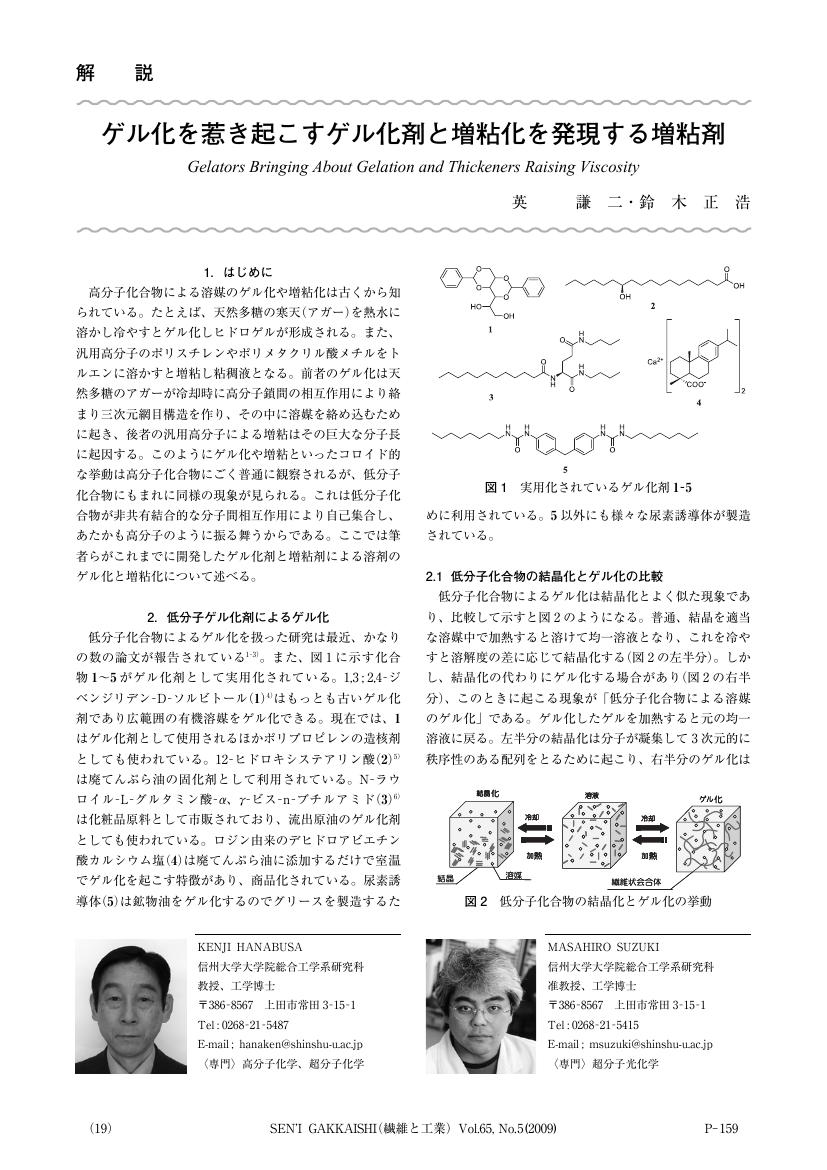

1 0 0 0 OA ゲル化を惹き起こすゲル化剤と増粘化を発現する増粘剤

1 0 0 0 憲法を愛していますか : 金森徳次郎憲法論集

1 0 0 0 シカ捕獲ワナ アルパインキャプチャーシステムの改良

- 著者

- 高橋 裕史 梶 光一 吉田 光男 釣賀 一二三 車田 利夫 鈴木 正嗣 大沼 学

- 出版者

- The Mammal Society of Japan

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.45-51, 2002-06-30

- 被引用文献数

- 6

洞爺湖中島において移動式シカ用囲いワナの一種であるアルパインキャプチャーシステム(Alpine Deer Group Ltd., Dunedin, New Zealand)を用いたエゾシカ Cervus nippon yesoensis の生体捕獲を行った.1992年3月から2000年2月までに,59日間,49回の捕獲試行において143頭を捕獲した.この間,アルパインキャプチャーの作動を,1ヶ所のトリガーに直接結びつけたワイヤーを操作者が引く方法から,電動式のトリガーを2ヶ所に増設して遠隔操作する方法に改造した.その結果,シカの警戒心の低減およびワナの作動時間の短縮によってシカの逃走を防止し,捕獲効率(捕獲数/試行数)を約1.1頭/回から3.5頭/回に向上させることができた.

1 0 0 0 IR 武蔵国造の乱と横渟屯倉

- 著者

- 鈴木 正信

- 出版者

- 早稲田大学高等研究所

- 雑誌

- 早稲田大学高等研究所紀要 (ISSN:18835163)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.93-109, 2020-03-15

1 0 0 0 OA アスリートのメンタルヘルス

- 著者

- 湯地 義啓 鈴木 正泰

- 出版者

- 日本大学医学会

- 雑誌

- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.2, pp.71-74, 2021-04-01 (Released:2021-06-26)

- 参考文献数

- 16

Sports psychiatry was first introduced in the medical literature at the end of the 1980s. This relatively newacademic field has two aims: 1) to prevent and treat mental problems in athletes and 2) to apply physical exerciseand sports to psychiatric practice as a treatment. Although elite athletes tend to be regarded as very mentally toughindividuals, they are at great risk of developing some mental disorders, such as depression and eating disorders.It has been reported that athletes competing in individual sports are more prone to depressive symptoms than athletes competing in team sports. Eating disorders often occur in aesthetic sports (e.g., figure skating and rhythmicgymnastics), endurance sports (e.g., marathons), and weight-class sports (e.g., wrestling and boxing). In additionto these common mental disorders, athletes are faced with sport-specific mental problems, such as overtrainingsyndrome, muscle dysmorphia, and doping. Although it is now accepted that mental disorders can also occur inelite athletes, for many athletes themselves, mental disorders are still associated with increased (self-) stigma.Therefore, destigmatization is one of the major issues that sports psychiatry should tackle. In this paper, theauthors introduced recent topics in sports psychiatry.

1 0 0 0 OA インド北東部アパタニ族フィールドノート――ミョウコウ祭を中心として

- 著者

- 鈴木 正崇

- 出版者

- 白山人類学研究会

- 雑誌

- 白山人類学 = Hakusan Review of Anthropology (ISSN:13415980)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.267-288, 2020-03

1 0 0 0 咀嚼力と遺伝的要因

- 著者

- 吉野 陽子 神山 麻子 佐藤 宣雄 鈴木 正成

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本咀嚼学会

- 雑誌

- 日本咀嚼学会雑誌 (ISSN:09178090)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.77-83, 2003

幼児から高齢者までの幅広い年齢層を対象として咀嚼力を調べ, これらが環境要因である体格や運動習慣, および遺伝的要因と関連があるかどうかを検討することを目的とした. 調査対象者は女性1, 337名, 男性767名の計2, 104名であり, 年齢は3~97歳であった. 咀嚼力は, チューインガム法による糖溶出量を指標とした. 質問形式によって身長と体重, 運動習慣の有無, および家族構成を調べた.<BR>咀嚼力が体格指数であるBodyMassIndex (BMI) と関連があるかどうかを調べた結果, 各年代別では有意差の認められた年代はあったが, 一様の傾向はみられなかった. したがって, 肥満と咀嚼力の間には有意な相関はないと考えられた.<BR>運動習慣との関係を調べたところ, 男性では19~29歳を除いた年代において, 運動習慣のある人はない人に比べて咀嚼力が高かった. 女性では, すべての年代において運動習慣のある人のほうが咀嚼力は高かった.<BR>咀嚼力と遺伝的要因との関係を調べるために, 同一家族内で咀嚼力がどの程度関係しているかを検討した. その結果, 夫婦間ではあまり関係がみられなかった. したがって, 環境要因単独では咀嚼力に影響を与えないことが示唆された. また, 親子間 (父子, 母子) および子ども間 (姉妹, 兄弟) で関連性がみられた. したがって, 遺伝的要因単独, あるいは環境要因と遺伝的要因の双方が咀嚼力と関与するのではないかと考えられた. また, 父と子の間では息子のほうが, また母と子の間では娘のほうが咀嚼力の程度は一致する割合が高いことが示唆された.

1 0 0 0 OA 東大寺修二会の儀礼空間

- 著者

- 鈴木 正崇

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.72-101, 1982-06-30 (Released:2018-03-27)

- 著者

- 鈴木 正夫

- 出版者

- 関東学院大学[文学部]人文学会

- 雑誌

- 関東学院大学文学部紀要 (ISSN:02861216)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.1, pp.241-260,

魯迅は長く日記をつけた。その日記は彼の没後に公刊された。その1929年6月20日の条に、内山完造の招きに応じた会食の場で横山憲三なる人物と同席したとの記述がある。『魯迅日記』の注釈には、この横山は中国杜会情況研究のために上海に居住したことになっている。この注釈は内山完造の教示によるものと思われる。ところがこの横山は、軍の特命を受けて諜報活動のために上海に派遣され、身分を秘匿して共産党の動向などを探っていた憲兵大尉であった。魯迅の周辺には若い共産党員らがいた。内山完造の経営する内山書店には、日中の様々な人士が出入りした。横山は魯迅の人脈を調べ、内山書店を足場とした諜報活動をしなかったろうか。魯迅は横山の正体をついに知ることはなかったと判断される。一方、内山完造は営業のために魯迅の名声を利用し、商取引を通じてにしろ日本軍との個人的パイプをもち、それを利用して中国人を軍から護ったと言いうると考える。

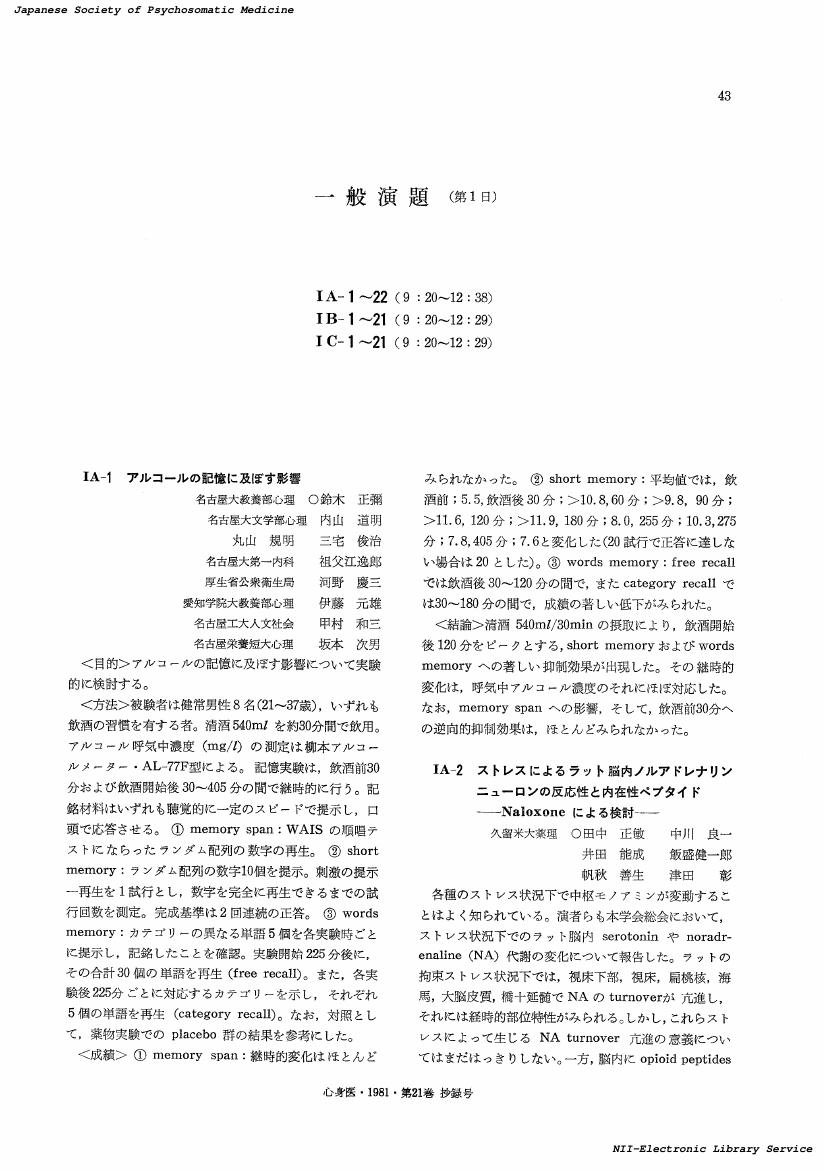

1 0 0 0 OA IA-1 アルコールの記憶に及ぼす影響(神経薬理・化学)

1 0 0 0 放射線照射による持続的老化様増殖停止の誘導と生物学的意義

- 著者

- 鈴木 啓司 鈴木 正敏

- 出版者

- Journal of Radiation Research 編集委員会

- 雑誌

- 日本放射線影響学会大会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.19, 2010

放射線照射により細胞死が引き起こされることは広く知られた事実であるが、その死の分子メカニズムについては未だに不明な点が多い。我々は、特に付着系の細胞で、非アポトーシス性の細胞死が、放射線による主要な細胞死のモードであることを報告してきた。正常ヒト二倍体細胞を用いた実験から、放射線照射後に残存するDNA損傷が持続的にATM-p53経路依存的G1チェックポイントを活性化し、その結果、細胞はG1アレストの持続を経て老化様形質を発現するようになる。一方、がん細胞でも、放射線照射による老化様増殖停止の誘導が確認された。従来、がん細胞では放射線によるアポトーシスの誘導が報告されるが、その割合は細胞の致死率を説明できる程高くはなく、非アポトーシス性の細胞死モードとして老化様増殖停止が注目されるようになってきた。がん細胞では、G1アレストが十分に誘導されず、またG2アレストの持続にも異常があることから、多くの細胞はDNA二重鎖切断をもちながら細胞分裂期に入っていく。その結果、染色体断片や染色体架橋が生じ、このような細胞は分裂異常、いわゆるmitotic catastrophe(MC)を起こす。MCを起こした細胞は多くが細胞分裂を完遂できず、微小多核細胞などになって次のG1期に留まる。これ以外にも、細胞分裂を経ずに細胞周期を進行させた細胞は、巨核細胞になってG1期に留まり、いずれの場合も、この過程で老化様増殖停止を誘導することが明らかになった。以上のように、老化様増殖停止は、組織によっては放射線による細胞死の主要なモードになっており、その理解は、より効果的な放射線治療法の確立に貢献すると期待される。さらには、老化様増殖停止を誘導した細胞は、液性因子の分泌を介して周辺の細胞に影響を及ぼすことも明らかになりつつあり、放射線照射を受けた組織全体の応答を理解する上でも重要なキーになると考えられる。

- 著者

- 長岡 和磨 降籏 隆二 久保 英之 鈴木 正泰 権 寧博 内山 真

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会

- 雑誌

- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.124-130, 2021-06-01 (Released:2021-05-31)

- 参考文献数

- 14

症例は81歳男性。X−10年頃より夜間の中途覚醒時に小動物が天井の鴨居を走るなどの幻視が出現した。X−5年頃からは夜中に大声を出す, 就寝中にベッドから転がり落ちるなどの異常行動がみられた。経過中に他院で薬物治療を受けたが改善は乏しかった。精査加療目的にX年10月紹介受診。終夜睡眠ポリグラフ検査で無呼吸・低呼吸指数36.0回/時間であり, 筋活動の低下を伴わないレム睡眠を認めた。ドパミントランスポーターシンチグラフィーは両側基底核の集積低下は正常下限であり, α–シヌクレイノパチーに属する神経変性疾患の初期として矛盾しない所見であった。123I-MIBG心筋シンチグラフィーで心臓/縦隔比の低下を認めた。病初期のため持続的で著明な記憶障害は認めないものの, レビー小体型認知症の初期と診断した。閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対して, CPAP治療を導入し, レム睡眠行動障害に対してクロナゼパム, レビー小体型認知症に対してドネペジル塩酸塩による薬物療法を行い, 症状の改善を認めた。治療経過よりCPAP治療の導入は, レム睡眠行動障害の異常行動に対する薬物治療の反応性を改善した可能性が考えられた。今後レビー小体型認知症による認知機能低下がより顕在化する可能性に注意する必要があると考える。

1 0 0 0 OA 野川先土器時代遺跡の研究

- 著者

- 小林 達雄 小田 静夫 羽鳥 謙三 鈴木 正男

- 出版者

- Japan Association for Quaternary Research

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.4, pp.231-252, 1971-12-25 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 1 3

A. The Nogawa Site and its Stone Culture (KOBAYASHI and ODA)1. The Nogawa site is located in Kamiishihara, Chofu City, Tokyo. It sits on a low bluff on the Tachikawa Terrace facing across a stream toward the higher Musashino Terrace marked by the Kokubunji Cliff Line (fig. 1).2. The site was first excavated in 1964, and exploratory excavations were carried on for the next several years (Kidder et al.: 1970). Then a project to widen the stream threatened to destroy the site, and in response the Nogawa Site Excavation Group was formed to excavate the endangered part of the site. Excavations were carried out from June to the end of August 1970 (Nogawa Iseki Chosa Kai: 1970, 1971a, 1971b, 1971c).3. Geologically the site has thirteen strata (fig. 3). The base stratum XIII is gravel. Over this are nine layers of loam, strata IV to XII, the so-called Tachikawa loam. Four of these strata, strata IVb, V, VII and IX, are black bands of fossil soils. Stratum III is the soft loam, stratum II is a brown humus, and stratum I is a black humus.4. Culturally there are eleven layers, ten Preceramic Period layers (numbered III, IV1, IV2, IV3a, IV3b, IV4, V, VI, VII and VIII to correspond to the geological strata in which they were found) and one mixed Jomon Period layer in stratum II. More than 10, 000 artifacts were recovered from the Preceramic Period layers. Over 2, 000 are tools or flakes. Another more than 7, 000 artifacts are fire-reddened gravel usually found in heaps. The clarity of stratification, the number of layers, and the quantity of artifacts make Nogawa the best stratified, Preceramic Period site in Japan.5. The Nogawa data, when correlated with data from other sites in Kanto (fig. 7-10) (in particular, the Heidaizaka Site and ICU Location 15 in Koganei City and the Tsukimino Site Group on the Sagami Terrace in Kanagawa Prefecture), allows definition of four broadly defined phases for the Preceramic Period. The earliest phase, Nogawa layers VIII to V (Heidaizaka layers X to V), has mostly flake tools plus some heavy-duty tools made from pebbles. Phase II, Nogawa layers IV4 to IV1, is characterized by backed blades. Temporally related changes in the form of these backed blade tools are apparent. The early assemblages of the phase are marked by lightly worked blades of knife-like form. Later assemblages see changes to smaller tools of more geometric form and the appearance of small, bifacially worked points. (Phase III of the South Kanto Preceramic Period is distinguished by the presence of microblades and the cores from which they were obtained. However, this phase is not represented at the Nogawa site). The latest Preceramic Period phase, phase IV, Nogawa layer III, consists mainly in large, biface points and pebble tools.6. The heaps of fire-reddened gravel are found mostly in Nogawa layers IV1 to IV4, i. e. Preceramic Period phase II. X-ray diffraction analysis done by M. Suzuki of Tokyo University shows the stones to have been heated to more than 600°C. The meaning of these heaps is unclear. It is not known whether they were used as found-single layers of gravel spread in near circular patterns one to two meters in diameter-or whether they were simply disposed of at a location in the site some distance from where they were used. However, many of the stones do have a kind of tar-like substance on them, and one is probably justified in thinking the stones were used directly in some manner for cooking. Also, pounding stones, grinding stones and anvil-like stones are frequently found in close proximity to the heaps.