- 著者

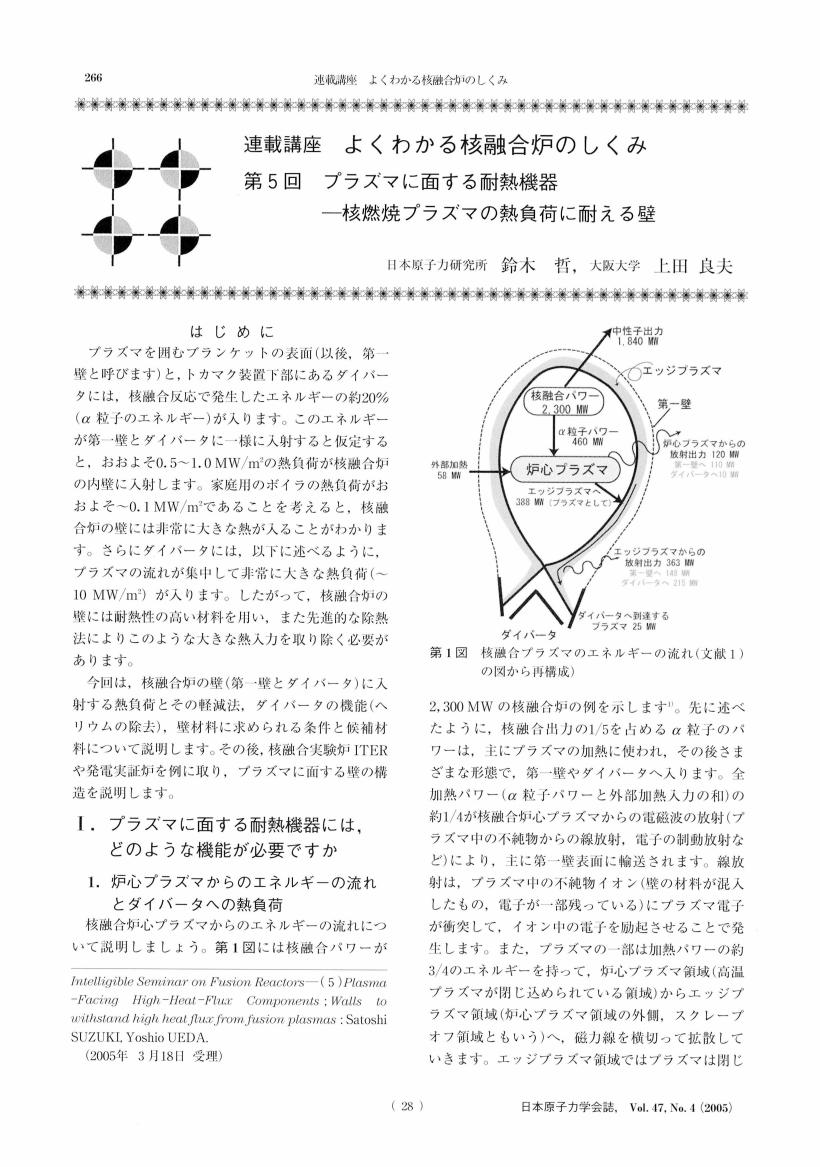

- 鈴木 哲 上田 良夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.4, pp.266-271, 2005 (Released:2019-01-31)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 指導スタイル論からみた 「楽しい体育」 の学習過程

- 著者

- 鈴木 理

- 出版者

- Japanese Society of Sport Education

- 雑誌

- スポーツ教育学研究 (ISSN:09118845)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.83-93, 1996-11-30 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1

In recent years, the concept of “teaching style”, especially Mosston's spectrum of teaching styles, is supported internationally. On the other hand, the teaching method of physical education in Japan is directed by the Learning Process Model (LPM) which is usually proposed in “Tanoshii-Taiiku” theory and adopted in the course of study. Setting LPM in the concept of “teaching style”, this study argues as follows:1) Though, in the extreme, case of “aim 2” is described as a problem solving style, it is an ability (for problem solving) developing style, in practice. Accordingly, LPM should not be classified as a “produce” cluster, but as a “reproduce” or “productive” cluster (eg. “task solving style”, “task selecting style”).2) The main content at “aim 1” of LPM is to enjoy one's exercise at the present ability. However, it is expected, from a practical point of view, that students will become trained in the technical or cognitive aspects. Therefore, we should establish the “support” skill as a significant teaching skill to guarantee rational and safe motor learning.3) Then it is necessary not only to present an objective criterion to identify the “saturated situation”, which is the turning point where the teacher directs students toward the next aim, but also to propose to operate LPM flexibly.4) It is the subject for a future study both to improve teaching styles and to establish a teaching strategy which specifies criteria on how to apply some styles.

1 0 0 0 OA プログラミング演習における成績向上を目指した文章読解力指標の効果的活用

- 著者

- 鈴木 孝幸 納富 一宏

- 出版者

- バイオメディカル・ファジィ・システム学会

- 雑誌

- バイオメディカル・ファジィ・システム学会大会講演論文集 32 (ISSN:13451510)

- 巻号頁・発行日

- pp.C3-3, 2019-11-23 (Released:2021-02-01)

The decline in students' reading comprehension is a hot topic. Noriko Arai has proposed a unique indicator called RST (Reading Skill Test) for evaluating text reading comprehension and has evaluated it in six fields. In addition, in beginner programming exercises, there are many students who are expected to be unable to do programming tasks because they cannot read the problem sentence. However, although it can be judged that programming problems cannot be made, the reason why programming is not possible has not been deeply pursued. Therefore, we propose reading comprehension indicators with reference to the indicators of RST, and classify students into multiple types based on the indicators. It is expected that the learning effect will be enhanced by preparing multiple question sentences according to the classified student type and letting students tackle the programming tasks that match them. It is costly to make several kinds of question sentences for the same task, but the learning effect is assumed to increase.

- 著者

- 鈴木 雄太 浦辺 幸夫 前田 慶明 笹代 純平 森田 美穂

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.209-212, 2016 (Released:2016-04-29)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 2

〔目的〕競泳選手と非競泳選手の上肢挙上時の脊柱アライメントの変化の違いを探るため,立位とストリームライン(以下,SL)での脊柱アライメントを比較した.〔対象〕競泳群26名,非競泳群20名とした.〔方法〕Spinal Mouse®を用いて立位とSL立位の胸椎,腰椎および骨盤のアライメントの変化量,SL立位での上肢挙上角度を測定した.〔結果〕競泳群では上肢挙上角度が大きな対象ほど,胸椎の後弯,腰椎の前弯,骨盤の前傾が小さかった.非競泳群では,いずれの変化量も上肢挙上角度と有意な相関は認められなかった.〔結語〕上肢挙上角度が大きい競泳選手は胸椎の伸展運動によって腰椎前弯と骨盤前傾を小さくすることが可能であることが示された.

- 著者

- 高橋 佐江子 笹代 純平 清水 怜有 鈴木 章 高嶋 直美 堀田 泰史 久々知 修平 深見 和矢 中嶋 耕平 奥脇 透

- 出版者

- 独立行政法人 日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター

- 雑誌

- Journal of High Performance Sport (ISSN:24347299)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.11-23, 2022 (Released:2022-05-22)

- 参考文献数

- 24

In order to investigate the effect of sports activities restriction during the COVID-19 pandemic on physical function among athletes, this study compared the physical measurements of athletes from immediately after lifting the restriction of activities with their measurements after returning to competition. The subjects were twenty-nine Japanese top-level athletes (male: 14, female: 15). Measurements of the upper limbs, trunk, and lower limbs were performed from the viewpoint of injury prevention. The results showed that in female athletes, the upper limb functions of external rotation at maximum elevation and scapular adduction, and lower limb muscle power and muscle mass were significantly improved after returning to competition compared to immediately after the lifting of restrictions. There was no significant difference observed in the trunk measurements of both male and female athletes. In the future, these results will be useful in conditioning athletes if sports activities are once again restricted.

1 0 0 0 OA 腹話術効果の時間特性

- 著者

- 小林 まおり 藤井 真治 岩谷 幸雄 坂本 修一 鈴木 陽一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.93-97, 2011-03-31 (Released:2017-02-01)

- 参考文献数

- 25

The perception of the spatial location of an auditory stimulus can be captured by a spatially disparate visual stimulus, a phenomenon known as the ventriloquism effect. Many studies have shown temporal and spatial dependency of this phenomenon but its temporal dynamics are not fully understood. In this study, we presented participants with a three-minute of audio-visual stimuli, consisting of a pair of light and sound noise with a spatial disparity of either 0, 5 or 10 degrees. Ten participants were instructed to observe the audio-visual stimuli, and to report their position consistency of stimuli by pushing one of two bottoms, which indicated "same" or "different" respectively. The time series reported were analyzed as perceptual transitions. The results showed that (1) the mean total duration of the "same location" response increased as the disparities between noise and light decreased, (2) the percept switched during the stimulus presentation in all disparity condition after initial build-up of perception of "same location", and (3) the mean transition times varied depending on the disparity condition. These results show that the ventriloquism effect varies with observation time, suggesting that audiovisual spatial integration have time-varying nature.

1 0 0 0 OA 権利能力なき社団たる入会 総有権の確認および移転登記等を請求する訴訟をめぐって

- 著者

- 鈴木 龍也

- 出版者

- 中日本入会林野研究会

- 雑誌

- 入会林野研究 (ISSN:2186036X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.31-40, 2021 (Released:2021-04-05)

入会財産たる不動産について旧入会代表者などの名義による所有権の登記がされている場合に、入会団体と登記名義人の相続人などとの間で入会権の存否などをめぐる紛争が生じ訴訟となることは珍しくない。そのような訴訟を入会団体側から提起するには入会団体構成員全員が原告とならなければならないとされるなど訴訟提起のハードルは非常に高いものであった。またそのような訴訟において登記名義人に対して誰の名義への登記の移転を求めていけばいいのかも不明確であった。ところが近年においては入会団体が権利能力なき社団にあたる場合には権利能力なき社団について形成されてきた法理を「適用」して、社団代表者や社団自身が原告となって社団の代表者名義への移転登記を求めることを認めるなど、入会権(総有権)の確認や入会団体側に登記を戻すことを請求する訴訟の提起を容易化する判例法理が形成されてきている。本報告では重要な判決の検討によりそのような判例法理の内容そしてそれが基礎としている考え方を明らかにするとともに、そのような判例法理の意義および問題点について若干の批判的な検討を試みる。

1 0 0 0 OA 大学緑地のローカル・コモンズとしての持続可能性について

- 著者

- 鈴木 晃志郎 鈴木 亮

- 出版者

- 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科地理環境科学専攻 観光科学専修

- 雑誌

- 観光科学研究 (ISSN:18824498)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.85-94, 2009-03-30

首都大学東京の南側斜面にある松木日向緑地は、十分な維持管理が行われていないため近年ササや竹林が繁茂し、荒廃が進んでいる。この背景には、大学側が管理のための予算を継続して取ってこなかったこと、維持管理のための組織体制が学内で統一できていないことが関係している。松木日向緑地は、大学移転前までは地域の里山であり、人々の生活と密接に関わりのある入会地的性格をもった緑地であった。しかし大学側は、移転当初から地域住民の立ち入りを禁止し、圃場のみ技術職員を配置して維持管理にあたらせた。これに熱心な教職員の緑地保全活動も加わった。しかしながら、こうした大学側の対応は、地域住民の生活から松木日向緑地を遠ざける結果へと結びついた。大学側の対応は、植生の維持管理についても、業者への委託によって不定期におこなわれる下草刈りにとどまった。自発的な緑地の維持管理主体を喪失したことが、現在の状況を生み出す要因になったといえる。今後は、教職員・学生のみならず、エコロジーに対する意識の高い地域住民を取り込み、三者が一体となった組織的かつ持続可能な緑地保全の在り方を探っていく必要があろう。

1 0 0 0 OA 24時間稼働事業所の社員食堂におけるメニュー選択と社員の勤務形態・喫食時間の関連性

- 著者

- 奥薗 美代子 能瀬 陽子 髙山 祐美 湯面 百希奈 鈴木 新 飯田 晃生 村田 一平 永井 成美

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.2, pp.139-148, 2022-04-01 (Released:2022-05-24)

- 参考文献数

- 25

【目的】交替制勤務者が勤務中に摂取する食事の実態は不明な点が多い。本研究では,24時間稼働の事業所の勤務者を対象として,社員食堂で選択されるメニューと社員の勤務形態・喫食時間の関連性を,全営業時間で同一メニューが提供される社員食堂の給食管理データを用いて明らかにすることを目的とした。【方法】A事業所には,事務系の通常勤務者(以下,日勤群)および製造現場の3交替制勤務者(以下,交替群)の4つの勤務形態があり,それぞれが固定された喫食時間に社員食堂を利用していた。各営業時間に提供された全メニュー(主菜,副菜,麺類,単品もの,デザートに分類)は,社員食堂の給食管理システムから13日分抽出された。各メニューの選択されやすさは,選択割合(提供実績数/実来客数)で算出し,勤務形態(日勤群と交替群),および喫食時間による違いを検討した。【結果】勤務形態別では,交替群は日勤群と比べて野菜を含む副菜の選択割合が有意に低く,主食・主菜・副菜が揃うセットより麺類,単品もの・副菜のセットの選択割合が有意に高かった。喫食時間別では,深夜は他の時間帯よりも麺類と甘いデザートの選択割合が有意に高かった。【結論】交替群,なかでも深夜の時間帯の社員食堂利用者におけるメニュー選択の問題点が明らかになった。交替制勤務者が利用する社員食堂において,健康的なメニューの利用をより容易にする取組みが求められる。

1 0 0 0 OA 1 日本の金属教育(<特集>金属の物性)

- 著者

- 近角 聰信 長崎 誠三 鈴木 平

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.4, pp.352-353, 1966-12-20 (Released:2017-09-22)

1 0 0 0 OA マダニ刺咬症による異物肉芽腫の幼児例

- 著者

- 廣谷 太一 福島 大 美並 輝也 鈴木 勇人 下竹 孝志

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

- 雑誌

- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.7, pp.1369-1373, 2018-12-20 (Released:2018-12-20)

- 参考文献数

- 15

症例は3歳の女児.右耳介後部をマダニに刺咬され,父親によって虫体は除去されたが,同部に肉芽腫を形成したため切除目的で当院皮膚科より当科紹介となった.手術は全身麻酔下で施行し,右耳介後部の肉芽腫周囲に紡錘形の皮膚切開を加えて皮下組織深部より全周性に筋膜層まで剥離を進め,病変部を一塊として全摘除した.切除標本の臨床病理検査では,真皮内に結節状に炎症細胞浸潤を認め,結節中央~先端部にモグラドリル様のマダニ口器が組織内に深く食込んで残存していた.マダニ刺咬症において虫体が固着している場合や,口器の残存が疑われる症例では膿瘍や肉芽腫形成の危険性があり,マダニ媒介感染症の感染率低下,重症化を防ぐためにも固着している皮膚ごと虫体,口器を迅速に切除することが望ましい.

1 0 0 0 OA COVID‐19感染症対策下におけるNST活動の現状 ~医師の立場から

- 著者

- 民上 真也 柴田 みち 梅澤 早織 久恒 靖人 鈴木 規雄 中村 祐太 伊藤 彩香 水谷 翔 大貫 理沙 穐山 雅代 栃本 しのぶ

- 出版者

- 日本外科代謝栄養学会

- 雑誌

- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.11-15, 2022 (Released:2022-03-15)

- 参考文献数

- 8

新型コロナウイルス (COVID‐19) の世界的な蔓延に伴い, 人々は感染予防対策として新しい生活様式を強いられている. 医療の現場においては, 院内感染対策の徹底, 一般診療とCOVID‐19診療の両立など, 新たな医療体制の構築が求められるようになった. 聖マリアンナ医科大学病院では, 本邦での感染者の発生当初より「神奈川モデル」の高度医療機関および重点医療機関協力病院として多くのCOVID‐19症例を積極的に受け入れて治療を行っている. 院内においては, 救命病棟の改装, コロナ専用病棟への改築, 発熱外来の設置など, COVID‐19診療支援体制の構築に努めてきた. 院内での感染対策としては, 手指消毒, マスク着用, ソーシャル・ディスタンス確保, 黙食など遵守事項の徹底が求められた.NST活動は, 感染予防のため医療者間の接触を最小限にしたチームの再編成が求められ, カンファレンスや回診などの活動も制限された. 他の多くの施設においても, 特に第1波の時期においてはカンファレンスや回診などのNST活動は制限され, また, 院内勉強会や院外での講演会も中止を余儀なくされたため, 従来の形で栄養を学ぶ機会が失われた.

1 0 0 0 OA 腸管出血性大腸菌が産生するベロ毒素の検査法

- 著者

- 近藤 文雄 鈴木 匡弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本質量分析学会

- 雑誌

- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.114-118, 2003 (Released:2007-10-16)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 5 3

During the past 20 years, outbreaks of enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) have been increasing worldwide and have been recognized as a potential health concern. Vero toxins produced by EHEC seem to be the most common cause of hemolytic uremic syndrome. Rapid diagnosis of EHEC infection is important to prevent the expansion of infection. Diagnosis is carried out by both isolation of EHEC and detection of Vero toxins in fecal extracts or fecal cultures. This review describes briefly about the current knowledge of the EHEC and Vero toxins, and about the determination methods for Vero toxins. The attempt to identify Vero toxins by electrospray ionization-liquid chromatography/mass spectrometry is also discussed.

1 0 0 0 OA 5歳児における他児の喜びを自らの喜びと感じる姿の実相

- 著者

- 磯村 正樹 鈴木 裕子

- 出版者

- 愛知教育大学

- 雑誌

- 愛知教育大学研究報告. 教育科学編 (ISSN:18845142)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.95-102, 2018-03-01

This study aims to demonstrate the factors that cause five-year-old children to derive joy from that of other children. Examples were collected over a year with regard to a class of five-year-old children for whom the principal author was responsible, and these examples were analyzed and discussed. As a result, as potential factors prompting children to derive joy from others, analysis was carried out on behavior toward other children, the behavior’s intention, identical experience, shared aims and behavior, sustained interest in other children, and chance. It was shown that the involvement of a mix of factors caused children to derive joy from that of other children, and it was suggested that such occurrences are related to a child’s sense of being useful, and his or her empathy and sympathy toward positive emotions.

1 0 0 0 OA 両側乳糜胸水で発症し,病状の進行とともに胸水の性状が変化した胃癌の1例

- 著者

- 宮崎 慎一 野田 裕之 森田 照美 上萬 恵 岡田 睦博 守山 泰生 鈴木 一則 竹内 勤

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.9, pp.1359-1364, 2007 (Released:2007-09-05)

- 参考文献数

- 12

症例は64歳男性.前胸部痛および右下腿浮腫にて当院受診,精査目的に入院となった.両側胸水を認めたため,穿刺したところともに乳糜胸水であり,左胸水の細胞診で低分化型腺癌を認めた.精査にて4型胃癌が原発巣であると診断した.両側乳糜胸水を来す胃癌は極めてまれであり,また乳糜胸水から淡黄色の胸水への変化が認められ,乳糜胸水の成因を考える上で示唆に富む症例であると思われたため報告する.

1 0 0 0 タイ北部・中国西南部少民族音楽学関調査

- 著者

- 藤井 知昭 陳 興賢 高 立士 馬場 雄司 塚田 誠之 鈴木 道子 高橋 昭弘 樋口 昭 GAO Lishi LIANG Youshou 陣 興賢

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国際学術研究

- 巻号頁・発行日

- 1991

1.当調査の目的と課題について文部省科学研究費補金によって行なわれた昭和61年度の「インド東北部・ブータン民族音楽学術調査」および平成2年度の「ブータン民族音楽学術調査」に続き,チベット・ビルマ語系諸族を中心とした,いわゆる照葉樹林文化圏を軸とする音楽文化に焦点をあてることを目的としている。この目的の為,当調査では,中国雲南省及びこの地域と民族分布を共通させるタイ北部をその対象とした。過去10年間にわたって,クロスカルチュラルな視点からパキスタン北部よりブータンに及ぶ大ヒマラヤ圏における音楽文化の調査を継続し,音楽人類学の方法論によって,諸民族の文化的アイデンティティー,文化変容,動態等についてのデータを蓄積してきた。今回の調査は,この従来の調査による蓄積との比較研究をも目的とし,諸民族に伝承される音楽文化に関する情報とデータの充実化によって,音楽の伝播と変容の課題に新たな展開をもたらそうとするものである。2.新たに集積されたデータについて北部タイにおいては,チェンマイ近郊のリス族の村落と,チェンライ県に分布するアカ族のいくつかの村落を中心に,調査を行った。特にアカ族については,メーサロン地区の数ヵ村について,それぞれ楽器,舞踊,歌の特徴を押さえると共に,チェンライ県メースアイ郡のアカ族のブランコ祭りの全容を,記録することができた。タイ国内のアカ族は,ウロ,ロミ,パミの3集団に分かれるが,これら集団の差異の概要を押さえると共に,今回は,中でもウロアカの持つ音楽文化の実態を明らかにすることができた。当初,北部タイ山地に分布する,チベット・ビルマ語系の民族のうち,カレン族,リス族,アカ族に焦点を定めていたが,アカ族特有のブランコ祭りの調査が中心となった為,得られたデータは,アス族のものが中心となった。しかし,従来の調査によって得られた中国雲南省に居住する同じ系統のハニ族の文化との共通性および,変容に関する比較を通して,アカ族の民族音楽研究上多くの成果をあげることができた。3.成果の意義と今後への展望研究分担者は,それぞれ専門をする分野が民族音楽,比較文学(フォークロア),歴史と儀礼および芸能文化というように学際的であるため,フィールドで集積されたデータも,多面的に分析され,それぞれの分野での解明に利することとなった。民族音楽の分野では主としてタイ北部のアカ族の二大年中行事に一つブランコ祭の詳細なデータとアカ族の歌謡の概念とかなりの量の歌詞の採集を行うことができた。また,中国に関しても引き続き,イ語系,チベット・ビルマ語系語族の口頭伝承の語り物,及び婚礼習俗に関わる歌謡のデータを蓄積した。今回の調査で中国雲南省から移動したタイ北部山地に居住するアカ族が故地の文化を伝えている点が明らかとなり,これによって今後雲南省の比較研究を進展させる上で具体的な足がかりを得たといえる。また,これらの成果は,現地研究者との協力のもとで進められ,平成4年度は,この協力体制に基づいて,現地研究者を日本に招き,調査結果を共同で研究することが実現し,本格的な共同研究が緒についた。次回の調査として当調査隊はタイ北部及び中国西南部の両地域に加えてラオスを調査対象とし,東アジアから東南アジアに分布する諸民族の音楽文化の動態に関する調査を計画している。中国西南部を再度調査するのは,更にデータを蓄積充実するためであり,また,今回の調査で確立した現地研究者との学関交流を更に発展定着させるためである。更にラオスを対象地域に加えることにより,アカ族等中国から移動した諸部族に関する比較研究が一層充実し,多彩な成果を期待でき,ひいては中国西南部と東南アジア地域とのかかわりをもクリアーにすることが可能と考えられる。これらの調査を通じ,当プロジェクトは主としてヒマラヤ方面で行ってきた,「照葉樹林文化圏」の諸民族の音楽文化に関するデータ蓄積を,中国・東南アジア方面から充実させ得るて考えられる。

1 0 0 0 OA 経営学におけるローカルな研究の可能性に関する考察

- 著者

- 鈴木 竜太

- 出版者

- 日本経営学会

- 雑誌

- 日本経営学会誌 (ISSN:18820271)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.32-40, 2021 (Released:2022-05-18)

- 参考文献数

- 2

This paper discusses the question of whether Japanese management studies lags behind the world in terms of global and local. The global and the local in management studies can be considered from three points of view, and the significance and meanings of local research in global studies is discussed. It also discusses the possibility that Japanese management studies can contribute to global management studies through the pursuit of local research, rather than just the figure of the local lagging behind the global.

1 0 0 0 OA 8 原子吸光分析および炎光分析

- 著者

- 武内 次夫 鈴木 正巳

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.13, pp.100R-106R, 1965-12-05 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 131

1963年および1964年に発表された文献のうち,そのおもなものを取り上げ,この分野の進歩国概要を説明する.

1 0 0 0 OA 日本におけるコナラ林の群落体系

- 著者

- 鈴木 伸一

- 出版者

- 植生学会

- 雑誌

- 植生学会誌 (ISSN:13422448)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.61-74, 2001-12-25 (Released:2017-01-06)

- 参考文献数

- 74

- 被引用文献数

- 11

1.日本のコナラ林について植物社会学的な種組成および分布の検討を行った.各地域から報告された既発表文献と筆者らの報告した合計562の植生調査資料を用い,総合常在度表により広域的に比較した.その結果,日本のコナラ林群落を次の9群集にまとめ,イヌシデ-コナラ群団,コナラ-ミズナラオーダー,ブナクラスに位置付けた.1)オニシバリ-コナラ群集,2)ノグルミ-コナラ群集,3)アベマキ-コナラ群集,4)ケネザサ-コナラ群集,5)ケクロモジ-コナラ群集,6)クヌギ-コナラ群集,7)クリ-コナラ群集,8)カシワ-コナラ群集,9)オクチョウジザクラ-コナラ群集 2.コナラ林は各群集の分布状況から,沿岸地域,西南日本地域,中部内陸地域,東北日本地域および日本海地域の5つの分布型にまとめられることを明らかにした.特に西南日本地域と東北日本地域はほぼフォッサ・マグナを境界とし,植物区系上の境界である牧野線に対応していた. 3.垂直分布では,コナラ林は沿岸低地から海抜1350mまでみられ,2つの分布パタ-ンに大別される.1つはヤブツバキクラス域のみに分布する群集で,自然立地をもたない集約的管理によって形成されてきた二次林である.中国大陸の夏縁性ナラ林との類縁をもつと考えられる.他の1つはヤブツバキラス域から下部ブナクラス域まで分布する群集で,二次林だけでなく自然植生としても存在する.ブナクラスの種群が優勢で,二次林としては下部ブナクラスの夏縁広葉樹自然林に由来すると考えられる.