- 著者

- 米陀 佳祐 鈴木 育男 山本 雅人 古川 正志

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会学術講演会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.87-88, 2010

進化ロボティクスや人工生命の分野において,自律ロボットの制御に関する研究が行われている.本研究では,自由度の高いボディの変形から環境及びタスクへの適応が期待できるモジュラーロボットに注目し,円環構造のトポロジを持つモデルに対して,3次元物理シミュレーションからロコモーションの進化的獲得を目的とした学習実験を実施する.さらに,大規模モジュールモデルの効率的制御に向けた拡張性に関する議論をする.

1 0 0 0 ビジネスショウ'2000とウェアラブルズ

- 著者

- 鈴木 圭子

- 出版者

- 一般社団法人 日本時計学会

- 雑誌

- マイクロメカトロニクス (ISSN:13438565)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.3, pp.78-83, 2000

- 参考文献数

- 1

本研究の目的は、「フェロトーシス(Ferroptosis、鉄依存的細胞死)の分子機構」を明らかにして、加齢による生体機能の低下(=老化)に鉄が果たす役割を解明することである。 フェロトーシスは、鉄キレート剤によって阻害されることから、鉄依存的な「制御された細胞死(Regulated cell death:RCD)」であると定義されている。RCDは、生体恒常性を維持する上で非常に重要な機構で、老化との関連も深い。研究代表者らは、加齢に伴う鉄代謝異常が老化を促進する背景には、フェロトーシスが関与しているのではないかと考えている。しかしながら、どのような鉄代謝異常がフェロトーシスを引き起こすのかということは未だに明らかになっていない。これまでに、研究代表者らは、フェロトーシスが誘導される際に、細胞内の鉄量が増加していること、鉄代謝調節タンパク質IRP1が顕著に減少していることを見出している。 平成29年度には、培養細胞を用いて、フェロトーシスの誘導機構に関する検討を行った。その結果、これまでにフェロトーシスの誘導剤として知られていたErastin以外にも、酸化ストレスを誘導する薬剤によってフェロトーシスに類似した細胞死が誘導されることを見出した。また、二価鉄イオン特異的な蛍光プローブであるRhoNox-1などを用いて、Erastinや酸化ストレスによって細胞死が誘導される際の鉄イオン動態を解析した。

1 0 0 0 OA 多職種連携による認知症ケアサポートチームについての臨床的検討

- 著者

- 鷹嘴 亜里 飯嶋 一侑樹 森谷 祐介 鈴木 南帆 倉橋 慎太郎 山川 信子 高橋 若生

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.30-34, 2019 (Released:2019-07-10)

- 参考文献数

- 9

身体疾患で入院した認知症患者に対する認知症ケアサポートチーム(以下ケアチーム)の役割について検討を行った.対象は,ケアチームが介入した65歳以上で,かつ認知症生活自立度III以上の130例(平均年齢86±6歳)とした.入院の原因は肺炎,骨折が多く,行動・心理症状(behavioral and psychological symptoms of dementia:BPSD)が67%の症例で認められた.ケアチームによる介入は入院後平均9.1日で開始され,介入期間は平均34.0日間であり,その内訳は看護ケア単独57%,看護ケア+薬剤調整40%,前者+家族指導3%であった.介入終了時,BPSDは改善64%,不変35%,悪化1%の割合であった.自宅から入院した症例のうち,退院後自宅へ戻ったのは46%で,54%は転院もしくは施設に入所した.BPSDを伴う認知症の入院患者に対しては,認知症の専門知識を持った多職種からなるケアチームのサポートが有用と思われる.

1 0 0 0 OA 腹圧性尿失禁に対する理学療法のエビデンス

1 0 0 0 IR アンチ=ピグマリオンの詩学--ロベール・デスノスとイメージの問題

- 著者

- 鈴木 雅雄

- 出版者

- 早稲田大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院文学研究科紀要 第2分冊 (ISSN:13417525)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.45-56, 2000

- 著者

- 鈴木 忠義

- 出版者

- 社団法人日本造園学会

- 雑誌

- 造園雑誌 (ISSN:03877248)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.91-95, 1960

- 被引用文献数

- 2

今回の1958~1960の調査では、この地区の施設整備、周辺ルートの整備、一般の好景気にもとずくレクリエーシヨン情勢などの変化から、これまでの最高339,000人(1957)を10%も上まわる370,000人(1959)の最高の利用者を示したが、根本的な変化はみられない。しかし次の諸事項が変化として考察される。<BR>1定期バス、貸切バス、乗用車に海水浴目的が強くあらわれている。しかし、後2者は海水浴前後の回遊性が強い。<BR>2 鉄道はピークの発生時刻が早くなり、出のピークがこれまでのロング・ピークよりするどくなつてきている。<BR>3 通過性は貸切バスに減少が見られ、乗用車も、全体の増加から数の増加は見られるが、比率は減少の傾向にある。<BR>4 全体として現象が0.5~1時間早くあらわれてきている。<BR>5 乗用車の滞留時間が4~8時間と、複雑になつてきている。<BR>6 最高滞留時における利用密度は3.5~5.5m2/人でこれまでと同様、高い密度を示している。

- 著者

- 鈴木 忠義

- 出版者

- 社団法人日本造園学会

- 雑誌

- 造園雑誌 (ISSN:03877248)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.5-9, 1956

片瀬江の島海水浴場における1952~1955の夏の各最盛期1日を利用者について調査した結果から次の考察を行つた。<BR>1. 十数万を海浜に運ぶ問題として鉄道輸送が重要な機関である。とくに直通性をもたすことが有利と考えられる。<BR>2. 貸切バスの海水浴への利用増加とその時間的集中性は極めて大きい。<BR>3. 自動車路線はそれぞれ利用上の特色が強くあらわれている。<BR>4. この地区では夏季でも通過交通 (自動車) が多い<BR>5.利用者は廻遊性ルートを好む。又特に帰途の直通性の要求も現れている。<BR>6. この地区えの利用者の到着時刻は10a.m.離散時刻は5p.m.頃である。<BR>7. 平均滞留時間は7時間である。<BR>これらの傾向からしてこの地区の今後の施設計画として、CGreの複数化、休憩及び静的レクリエイシヨン施設の導入、バス乗降場とモタープール、鉄道駅とビーチえの動線が重要課題といえよう。しかし海水浴という季節的影響の大きい洪水的利用のある一方、四季型観光地でもあるこの地区の実態は、他のシーズンの調査を必要とするのは当然であり、上記調査に基く結論がこの地区のレクリエーシヨン施設計画に対する最後的結論ではないことをおことわりしておく

- 著者

- 小松 浩子 鈴木 久美 林 直子 村上 好恵 松崎 直子 冨田 美和 市川 和可子 外崎 明子

- 出版者

- 聖路加看護大学

- 雑誌

- 聖路加看護学会誌 (ISSN:13441922)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.61-67, 2006-06-20

本報告の目的は,21世紀COEプログラム事業の一環として継続的に実施している国際駅伝シンポジウムのうち,2005年10月に開催された第4回「私たちが選ぶ時代に向けて:患者中心の乳がんチーム医療」の企画・実施過程および評価を報告し,それらを通じてみえてきたPeople-Centered Careを生成するうえでの重要な要素について提示し,今後の課題を検討することである。方法は,シンポジウムの企画,実施,評価の全過程で記述した議事録や講演・討議内容,参加者のアンケート内容を資料とし,質的データは内容分析を,量的データは記述統計を行った。シンポジウムは,乳がん体験者と共に構成や内容,方法を検討し企画した。プログラムは,(1)参加者の医療ニーズを共に知ることをめざしたクイズ,(2)米国のチーム医療から学びをうる講演,(3)共にめざす乳がんチーム医療について広い視点から討議することをめざしたシンポジウム,(4)参加者と共に音とことばのメッセージを分かちあう詩の朗読と音楽演奏,そして(5)ピンクリボンにちなんだシンボルキルトの作成で構成された。その結果,参加者のニーズとテーマの合致性,シンポジウム成果の政策提言,有用性などシンポジウムの評価は全体的に高かった。そして,シンポジウムを通して,患者と医療者が互いに学び,歩み寄り,協働して医療に取り組む姿勢が重要であるといった,新しいチーム医療の方向性やあり方が示された。

1 0 0 0 OA 「体罰」に関する行政処分について : 桜宮高校体罰問題を境に変容する「体罰」概念

- 著者

- 鈴木 麻里子 スズキ マリコ

- 雑誌

- 流通経済大学スポーツ健康科学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.15-36, 2014-03

1 0 0 0 自律神経系と体性神経系

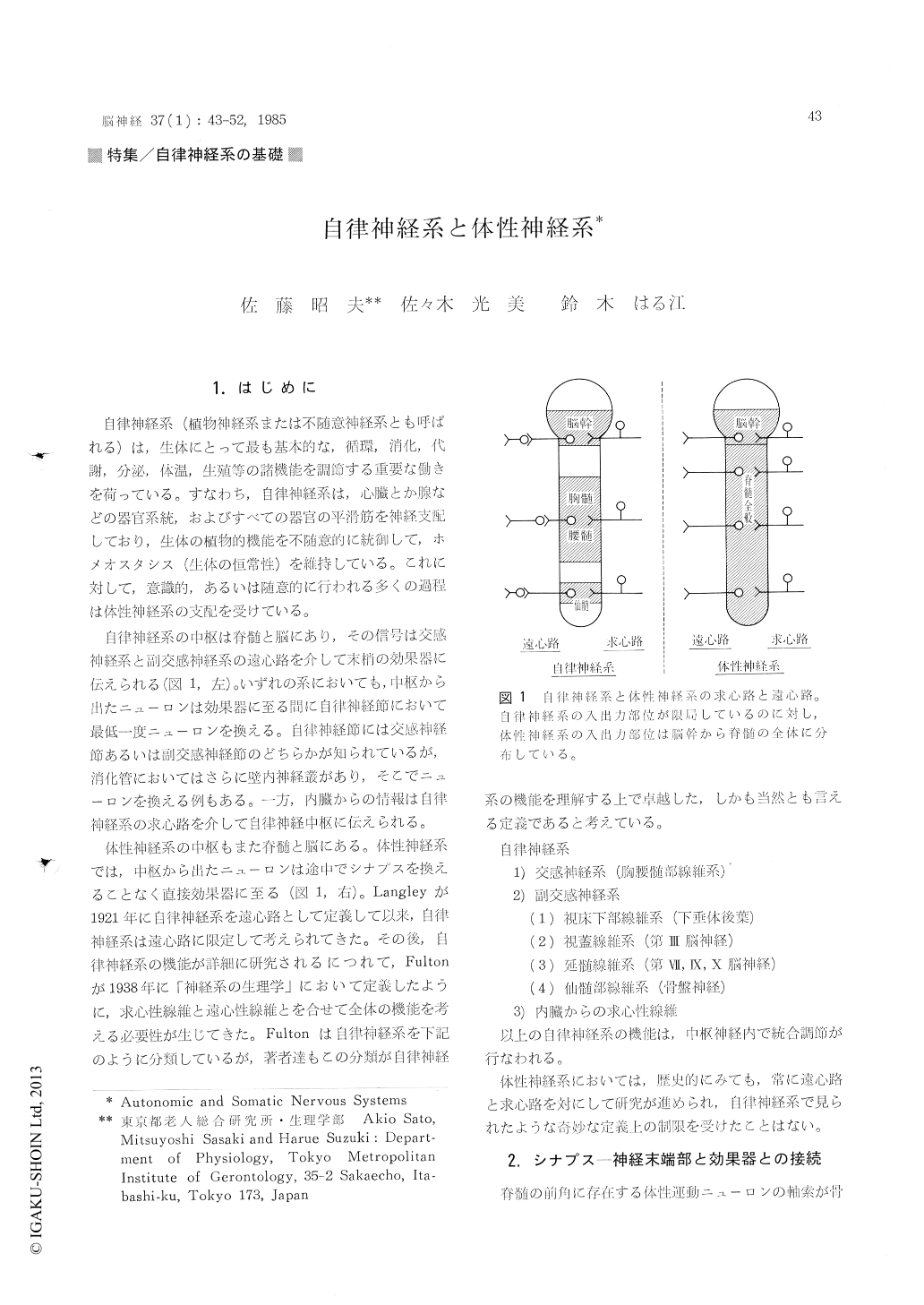

1.はじめに 自律神経系(植物神経系または不随意神経系とも呼ばれる)は,生体にとって最も基本的な,循環,消化,代謝,分泌,体温,生殖等の諸機能を調節する重要な働きを荷っている。すなわち,自律神経系は,心臓とか腺などの器官系統,およびすべての器官の平滑筋を神経支配しており,生体の植物的機能を不随意的に統御して,ホメオスタシス(生体の恒常性)を維持している。これに対して,意識的,あるいは随意的に行われる多くの過程は体性神経系の支配を受けている。 自律神経系の中枢は脊髄と脳にあり,その信号は交感神経系と副交感神経系の遠心路を介して末梢の効果器に伝えられる(図1,左)。いずれの系においても,中枢から出たニューロンは効果器に至る間に自律神経節において最低一度ニューロンを換える。自律神経節には交感神経節あるいは副交感神経節のどちらかが知られているが,消化管においてはさらに壁内神経叢があり,そこでニューロンを換える例もある。一方,内臓からの情報は自律神経系の求心路を介して自律神経中枢に伝えられる。

1 0 0 0 室町期美濃刀工の研究

- 著者

- 鈴木卓夫 杉浦良幸著

- 出版者

- 里文出版

- 巻号頁・発行日

- 2006

1 0 0 0 OA ヒトヘルペスウイルス6脳炎後に急性散在性脳脊髄炎を呈した免疫能正常の成人男性

- 著者

- 堀江 淳一 鈴木 圭輔 中村 利生 岡村 穏 岩崎 晶夫 平田 幸一

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.4, pp.174-179, 2017 (Released:2017-04-28)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

症例は基礎疾患のない26歳男性.視覚異常に続く痙攣,意識障害の14日後に頭痛,発熱が出現した.頭部MRIでは左帯状回の信号異常をみとめた.髄液検査では単核球優位の細胞増多をみとめ髄液human herpes virus (HHV)-6 PCR陽性からHHV-6脳炎,症候性てんかんと診断した.臨床症状はアシクロビル投与により速やかに改善した.3ヶ月後体幹,上下肢に異常感覚が出現し,多発性深部白質病変,中小脳脚病変,頸髄病変を認めたがステロイドパルス療法により改善した.てんかんで初発し,急性散在性脳脊髄炎の併発をみとめたHHV-6脳炎を経験した.免疫能正常成人の原因不明の脳炎の鑑別としてHHV-6脳炎を考慮する必要がある.

1 0 0 0 OA 糠中の一有効成分に就て

- 著者

- 鈴木 梅太郎 島村 虎猪

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 東京化學會誌 (ISSN:03718409)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.4-17, 1911 (Released:2009-02-16)

- 被引用文献数

- 8

- 著者

- 上村 常治 鈴木 真二 柄沢 研治

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 航空宇宙技術

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.107-109, 2013

The aircraft descent profile has many factors, such as selected airspeed, flight weight, wind, initial altitude, and outside temperature even if fixed idle thrust was assumed. This article tries to prove a rule of thumb that "Even if the wind changes at lower altitude during descent, the flight path will converge at a lower altitude". This may be useful information for flight operation, if it is correct. In addition idle thrust descents are a useful method for fuel economy operation. This paper tries to support this rule of thumb by numerical simulations of flight paths with different wind conditions.

1 0 0 0 乳頭腫ウイルスをめぐる諸問題 : 中咽頭癌, 喉頭癌について

- 著者

- 鈴木 幹男

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.6, pp.862-867, 2019

<p> ヒト乳頭腫ウイルス (HPV) 関連中咽頭癌が欧米諸国では年々増加している. 本邦でも中咽頭癌の約50%が HPV 関連癌と推定されている. HPV 関連中咽頭癌の診断にはウイルスそのものではなく, p16 免疫染色が用いられる. 中咽頭癌検体を用いた解析では p16 過剰発現例は HPV 感染を伴っている. ただし, p16 が過剰発現しているが, HPV 感染がみられない例も報告されている. これらの症例では HPV 関連中咽頭癌よりも予後が悪いことが示されており, 慎重に取り扱う必要がある. 中咽頭以外の頭頸部癌では, 中咽頭癌と同様に p16 過剰発現を HPV 関連癌の診断基準としてよいか結論がでておらずさらに検討が必要である. 同時に中咽頭癌以外の HPV 関連癌の予後や臓器温存率について今後明らかにしていく必要がある.</p>

- 著者

- 野田 尚昭 高木 怜 任 飛 佐野 義一 高瀬 康 宮﨑 達二郎 鈴木 靖昭

- 出版者

- 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

- 雑誌

- エレクトロニクス実装学会誌 (ISSN:13439677)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.4, pp.284-290, 2019

<p>著者らは,先の研究で2次元接着モデルを用いて接着強度を特異応力場の強さ(ISSF, Intensity of Singular Stress Field)一定で表せることを示した。本研究では実際の3次元形状を考慮して角部にフィレットを施した角柱状突合せ試験片の接着界面端部のISSFの分布を正確に求めた。また,コーナー部半径の大きさがISSFの最大値に及ぼす影響について議論した。ISSFの最大値の変化はρ/<i>W</i>≥0.0005で2%以内であることが示された。</p>

1 0 0 0 OA 楽音性耳鳴 (音楽幻聴) に関する臨床的検討~補聴器による音響療法の治療効果~

- 著者

- 御子柴 卓弥 新田 清一 中山 梨絵 鈴木 大介 坂本 耕二 島貫 茉莉江 岡田 峻史 藤田 航 鈴木 法臣 大石 直樹 小川 郁

- 出版者

- 一般社団法人 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.337, 2018-09-30 (Released:2018-11-07)

1 0 0 0 OA マグネシウム鍛造材ZK60A合金の機械的性質•疲れ強さに及ぼすメタル•フローの影響

- 著者

- 原田 雅行 鈴木 敏夫 福井 泉

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.5, pp.265-272, 1984-05-31 (Released:2008-07-23)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

Effects of metal flow on mechanical properties particularly on fatigue strength of ZK60A forgings were studied. The forgings are the most strong in yield, tensile and fatigue strength in the longitudinal direction and weaken as the loading direction turns to the transverse direction. They have particularly the yield strength so weak as 13 to 15 kgf/mm2 that corresponds to only a half of the strength in the longitudinal direction. The maximum elongation is achieved at angles 45° to 60° to the metal flow direction. The fatigue strength σW is expressed as a function of tensile strength σB, σW/σB 0.87-0.07 logN. where N is cycles: ZK60A magnesium forgings have a greater effect of metal flow on strength than aluminum alloy and AZ80A magnesium alloy forgings.