1 0 0 0 OA 一般病棟に勤務する看護師の急変予測の実態と急変予測に関連する個人特性の検討

- 著者

- 越道 香織 岡田 淳子 植田 喜久子

- 出版者

- 一般社団法人 日本救急看護学会

- 雑誌

- 日本救急看護学会雑誌 (ISSN:13480928)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.33-41, 2022 (Released:2022-08-20)

- 参考文献数

- 33

心停止の発生場所は一般病棟が多く、急変の第一発見者は看護師である。そのため一般病棟の看護師の急変予測が可能になれば、多くの患者の生命を救うことになる。本研究は、一般病棟に勤務する看護師の急変予測の実態を明らかにし、急変予測の経験と関連する個人特性の検討を目的とした。一般病棟に勤務する看護師237名に質問紙調査を実施し、分析は記述統計とχ2検定、フィッシャーの直接確率検定を用いた。一般病棟の看護師は、意識レベルや血圧等を変化に気づく情報として入手していたが、呼吸数や検査データを入手する割合は少なかった。情報の入手方法は、モニターの数値や本人の訴えなど包括的に使用していた。しかし、観察を情報の入手方法として使用する割合は6割に満たなかった。生命危機につながるかの判断は、目の前で起きている患者の変化とこれまでの患者の様子を比較して正常か異常かを考えるなどを実施していた。急変予測の経験は、二次救命処置研修受講、急変対応の経験、急変に気づいた経験と関連があった。一般病棟の看護師が急変予測をより可能にするためには、呼吸数入手の重要性を認識し、急変に伴う検査データを解釈できるようになり、急変の前兆を見逃さない観察方法の習得が求められる。また、自身が経験した症例を振り返ることも重要である。そして、さまざまな研修を受講できる環境を整備し、急変予測の実施につながる支援を組織的に行う必要がある。

1 0 0 0 OA リーマン多様体上の最適化アルゴリズムの発展およびその諸分野における問題への応用

- 著者

- 佐藤 寛之

- 出版者

- 東京理科大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2014-08-29

ユークリッド空間における制約つき最適化問題の実行可能領域がリーマン多様体をなす場合には,その問題をリーマン多様体上の無制約最適化問題と見なすことができる.本研究では,大規模な最適化問題に対する有効な手法として知られている非線形共役勾配法のうち,ユークリッド空間において比較的弱い条件下で大域的収束性が証明されている Dai-Yuan 型の方法をリーマン多様体上に拡張することで,リーマン多様体上の新たな最適化アルゴリズムを提案した.また,リーマン多様体上の信頼領域法に基づいて,複数の長方行列の同時特異値分解アルゴリズムを提案した.

1 0 0 0 OA 中期朝鮮語の漢字語アクセント体系

- 著者

- 伊藤 智ゆき

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, no.116, pp.97-143, 1999-12-25 (Released:2007-10-23)

- 参考文献数

- 63

This paper aims to clarify the Sino-Korean accentuation in Middle Korean (MK)By “Sino-Korean”, two different classes of material are understood. The first consists of the collections of Chinese characters glossed with Korean (in Hangul script), where the accent of each character is indicated by diacritical dots. The second consists of Chinese loanwords found in the texts in Korean (written entirely in Hangul), where the accent of such words is likewise indicated. The material of the first class is necessarily monosyllabic, while that of the second is often disyllabic. And these two classes show varying accentual notation even for the same character. In this paper the first class is called the SinoKorean Single Character, and the second the Sino-Korean Word.The Chinese characters belonging to the level tone in Ancient Chinese (AC) are marked as the low pitch in MK, and those belonging to the entering tone in AC are marked as the high pitch in MK. On the other hand, those belonging to the rising and departing tones in AC show a split in such a way that most of the characters belonging to the rising and departing tones in AC are marked as the rising pitch in MK (which I call the rising-departing A tone) and the rest of them as the high pitch (which I call the rising-departing B tone). The conditions which determine this split are so far unknown. This paper attempts to show these conditions.The Sino-Korean Word accentuation is the same as that of the Sino-Korean Single Character in the first syllable of a word, but differs in the second syllable in that the rising- departing A tone has the high pitch instead of the rising pitch. The Sino-Korean Words have various types of exceptions to this general tendency, while the Sino-Korean Single Characters are very regular and have few exceptions.In closing, two hypotheses are proposed: First, the Sino-Korean accentuation has the same origin as the Sino-Japanese (Kan-on) accentuation; Second, the regular correspondence between the accent of the Kyeongsang-Do dialect in Modern Korean on the one hand and the AC tones on the other suggest that MK and Modern Kyeongsang-Do dialect has the same origin as far as the Sino-Korean loanwords are concerned, namely they diverged after the Sino-Korean loanwords were introduced.

寒冷暴露(凍死)は特徴的所見に乏しく判定が困難な症例も多い.凍死を示唆する血液検査所見としてケトン体の上昇が報告されているが,低栄養でもケトン体は上昇し,低栄養と寒冷暴露の鑑別に適さず,新しい検査法が求められている.これまで我々は,寒冷暴露時にACTH(adrenocorticotropic hormone)の分泌細胞が出現することを明らかにした.この所見から,副腎皮質におけるコルチゾールが変化することが予測される.本研究では,「寒冷暴露に伴うコルチゾールの病態生理学的意義」を調べ,コルチゾールの動態が寒冷暴露の診断マーカとなり得るか明らかにし,法医学上の凍死診断の一助とすることを目的とした.

1 0 0 0 OA 古事記崩年干支に関する数理的検討

- 著者

- 小沢 一雅

- 雑誌

- 研究報告人文科学とコンピュータ(CH)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010-CH-87, no.1, pp.1-6, 2010-07-24

古事記・日本書紀における年代表記の基本は,60 年周期の干支年である.日本書紀は編年体で記述されているため年代の記述に欠損はないが,古事記は多くの天皇の崩御年 (崩年) の干支年が欠落していることもあり,絶対年への換算が唯一にできないという問題がある.とくに,日本古代におけるキーパーソンである崇神天皇の崩年を,古事記は戊寅年としているが,これを絶対年に換算するに際して,主として 318 年説と 258 年説の 2 つの説がある.本稿では,両説ともに大きな矛盾をはらんでいることを明らかにする.

- 著者

- 坂本 佑太朗

- 出版者

- 日本テスト学会

- 雑誌

- 日本テスト学会誌 (ISSN:18809618)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.95-109, 2023 (Released:2023-06-30)

- 参考文献数

- 34

本研究の目的は,学力テストに設定される下位領域に着目し,学力テストの結果をどのように捉え,それを活用していくことが望ましいかについての指針を得ることであった。実証的に検証するため,わが国におけるTIMSS2003中学校2年生理科データを用いて,下位領域に焦点を当てたマルチレベル分析を行いながら検討した。その結果,下位領域特有の学力に対する規定要因からの影響は限定的であった。このことから,当該テスト結果の解釈では一次元の学力の存在を前提に,それに加えて下位領域ごとの特徴を参考程度に参照することが心理測定学的に支持されることが明らかになった。本研究での結果は,心理測定技術と教育社会学的なアプローチをハイブリッドしてはじめて得られるものであり,下位領域が設定されるさまざまなテスト活用場面における検証アプローチとしての有効性を示し,本研究の意義として議論された。

1 0 0 0 OA 転用される「国語表現」 : 高等学校国語科に「話すこと・聞くこと」指導が根付かない理由

- 著者

- 笠原 美保子

- 出版者

- 全国大学国語教育学会

- 雑誌

- 国語科教育 (ISSN:02870479)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.27-34, 2009-03-31 (Released:2017-07-10)

While many people see the need for communication education in Japan, communication education has not taken root in high school. The purpose of this study is to explore the reason why instruction in "speaking and listening" has not been established in Japanese high school. In this study, a national survey by questionnaire was conducted on 95 teachers in charge of "language expression" regarding the kind of teaching materials used, and the kind of lessons carried out. "Language expression" is defined as using half the lesson time for "speaking and listening". In practice however, only about 10% of the time is used for "speaking and listening", and the rest of the time is diverted to composition, study of Chinese characters (Kanji), the study of proverbs, and in extreme cases, word processor practice, or the study of Chinese literature. This shows that instruction in "speaking and listening" in high school Japanese class is easily diverted to other areas of instruction. The reason for this is due to the difficulty in carrying out instruction in "speaking and listening", and its weak connection with university entrance examinations.

- 著者

- Kenta NAKASE Ryosuke MATSUDA Tomoya OKAMOTO Ichiro NAKAGAWA Maiko TAKEDA Katsumi SAKATA Hiroyuki NAKASE

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.315-320, 2023-12-31 (Released:2023-11-11)

- 参考文献数

- 30

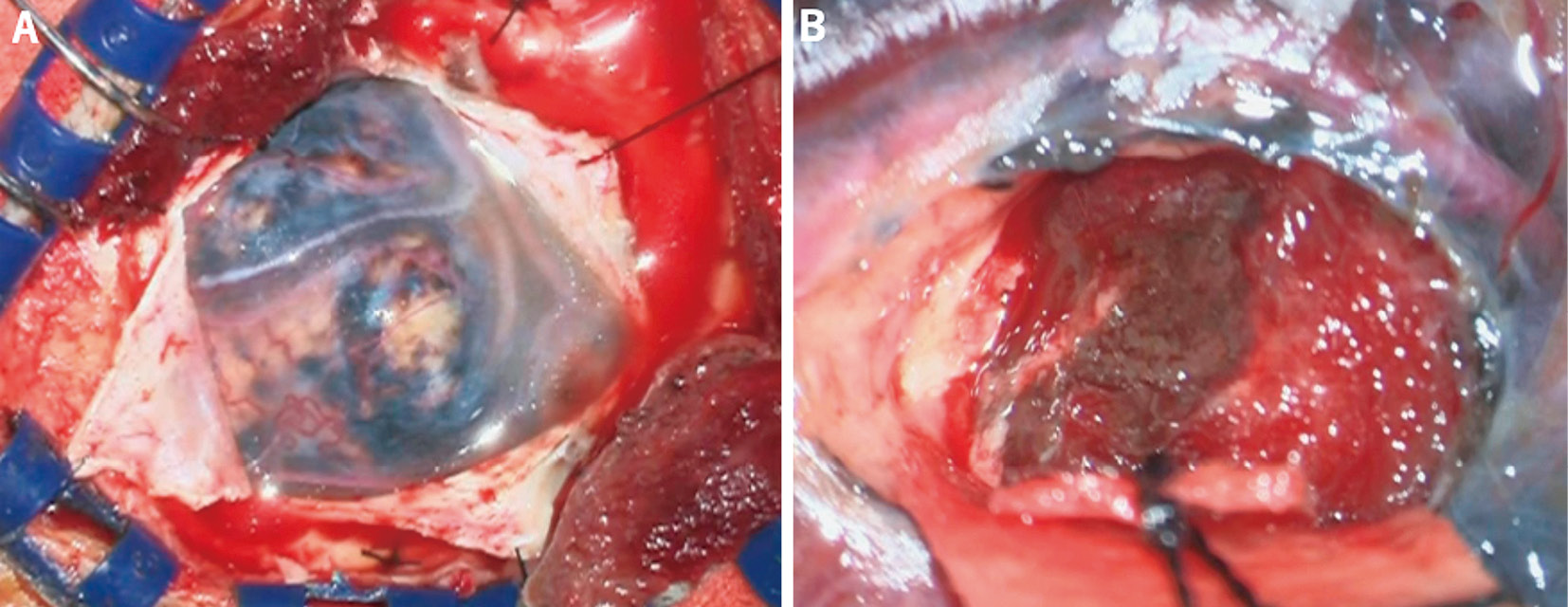

Meningeal melanocytomas of the central nervous system, although typically benign, rarely undergo malignant transformations. A 46-year-old man presented with headache and nausea 4 years after gross total resection of a craniovertebral junction meningeal melanocytoma at another hospital. The initial clinical course was previously reported.1) Computed tomography revealed the presence of multiple intracranial mass lesions. Furthermore, magnetic resonance imaging showed multiple intracranial lesions and meningeal dissemination. A biopsy was performed for a circumflex lesion located in the right frontal lobe. Pathological examination showed anaplastic changes and a Ki-67 index of 33%. Based on the pleomorphic changes and high mitotic activity, the patient was diagnosed with primary cerebral malignant melanoma. The patient received four cycles of nivolumab (80 mg) and ipilimumab (165 mg), followed by whole-brain radiotherapy (37.5 Gy). However, the disease progressed after the third cycle. Genome analysis revealed GNAQ Q209P and SF3B1 R625C mutations, but no treatments related to these gene mutations were available. Despite the seven cycles of nivolumab therapy, the patient eventually passed away 9 months after surgery. This case was a rare example of malignant transformation and leptomeningeal melanomatosis in a meningeal melanocytoma. It highlights the importance of careful follow up after gross total resection. Identification of molecular alterations can lead to better detection of melanocytic melanomas with poor prognosis and high risk of recurrence and metastasis. It can also facilitate the development of novel therapeutic options for these patients.

1 0 0 0 OA 複数の遺伝子多型と生活習慣が肥満・生活習慣病発症に与える影響に関する疫学研究

- 著者

- 今任 拓也

- 出版者

- 国立医薬品食品衛生研究所

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2012-04-01

福岡県下のA企業の男性被保険者3648名を対象に、エネルギー代謝に関連する遺伝子であるアドレナリン受容体β2、アドレナリン受容体β3および脱共役蛋白1の遺伝子多型(SNP)の測定を行い、BMIおよび肥満との関連に関する疫学研究を実施した。それぞれのSNPとBMIなどの基本属性・BMI27.5以上の肥満割合に有意な違いが認められなかった。さらに3SNPのリスクアレル数の総和をGenetic risk scoreとし、3SNP間の相互作用について検討を行なった。リスクアレルが0の群をリファレンスとすると、1つでもリスクアレルを持つ群では、BMI27.5以上の肥満割合は、約3倍有意に高くなっていた。

1 0 0 0 OA ハナバチ類の生態-千本松牧場のハナバチ類調査を軸として-

- 著者

- 松村 雄

- 出版者

- 那須塩原市那須野が原博物館

- 雑誌

- 那須野が原博物館紀要 (ISSN:13499238)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.1-18, 2007-03-01 (Released:2020-02-13)

1 0 0 0 OA 訪問リハビリテーション利用者における転倒リスク評価指標の検討 ―身体機能評価に着目して―

- 著者

- 荒巻 吏志 野上 裕子 服部 寛士 泉 清徳 古賀 さとみ 堤 千代

- 出版者

- 一般社団法人 日本地域理学療法学会

- 雑誌

- 地域理学療法学 (ISSN:27580318)

- 巻号頁・発行日

- pp.JJCCPT22007, (Released:2023-10-13)

- 参考文献数

- 31

【目的】訪問リハビリテーション利用者に対する転倒リスク評価の一助とするために,居宅で行える身体機能評価と転倒との関連を明らかにすることを目的とした.【方法】訪問リハビリテーション利用者88名を横断的に調査した.過去1年間における転倒歴の有無で2群に分け,カルテ情報および身体機能評価(握力,SS-5,開眼片脚立位),FRI-21を群間で比較し,関連を分析した.身体機能評価は,転倒歴を判別するカットオフ値を求め,オッズ比と95%信頼区間を算出した.【結果】転倒歴有り群は,無し群より身体機能が有意に低く,FRI-21は高い結果であった.身体機能評価のカットオフ値とオッズ比は,握力は17.50 kg,3.95(95%CI: 1.56~10.00).SS-5は18.38秒,8.17(95%CI: 2.74~24.38).開眼片脚立位は5.58秒,4.60(95%CI: 0.88~23.94)であった.【結論】訪問リハビリテーション利用者に対する居宅で行える身体機能評価は,転倒歴との関連が認められ,転倒リスクを評価する指標となる可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 中国・内モンゴル自治区における土地利用政策の再検討

- 著者

- 蘇徳斯琴

- 出版者

- 東北地理学会

- 雑誌

- 季刊地理学 (ISSN:09167889)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.3-14, 2016 (Released:2016-09-15)

- 参考文献数

- 19

本研究の目的は,内モンゴル自治区における生態環境に留意し,草原地域における定住化政策や農地開発といった土地利用政策を持続可能な開発の視点から再検討することである。「遊牧方式」による牧畜業は,歴史的な知恵が蓄積された伝統的な生業であった。しかし,「遊牧方式」を根本的に否定した定住化放牧を中心とする草地利用政策の実施は,草原地域の生態環境に適合するものではなかったため草地劣化の一因となっている。また,莫大な人口を抱える中国は,農地確保が食料安全保障の観点から常に重要課題となってきた。そのため,内陸部の乾燥・半乾燥地域に位置する内モンゴル自治区においても農地開発が進められてきた。ところが,自然条件を考慮しない農地開発は,農地としての利用に適さなかったばかりか草地にも還元することが不可能なほどに生態環境を悪化させている。草地劣化や草原開墾は,当該地域の土地利用の持続性や国内の食料確保にほとんど貢献できなかったことを示す現象であると言ってよい。以上から,今後の土地利用政策は,持続可能な開発の視点から科学的見地を最大限に活用した環境保全と食料安全保障の両立を追求すべきであると考える。

1 0 0 0 OA 自然と超自然の緩衝域を考える―メソバース(時空中間域)の想定

- 著者

- 石塚 正英

- 出版者

- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室

- 雑誌

- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.12, pp.1-10, 2023 (Released:2023-11-11)

1 0 0 0 OA 食品添加物について

- 著者

- 谷村 顕雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.11, pp.937-941, 1970-11-15 (Released:2011-11-04)

我々の食生活にとって食品添加物は必須なものであり, 食品衛生法で決められたとおりの正しい使い方をすれば安全であることを再認識すべきである。食品添加物とは, その指定基準は, 使用基準は, その毒性はなどといった問題に対しての正しい知識を持ち, 人類の大事な財産である食品添加物を守っていきたいものである。

- 著者

- Mariko OKAMOTO Atsushi MIURA Ryota ITO Toshiki KAMADA Yoichi MIZUKAMI Keiko KAWAMOTO

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.23-0054, (Released:2023-11-13)

Helicobacter pylori is a well-known pathogen that causes chronic gastritis, leading to the development of gastric cancer. This bacterium has also been detected in dogs, and symptoms similar to those in humans have been reported. The cytotoxin-associated gene A (CagA) is involved in pathogenesis through aberrant activation of host signal transduction, including the nuclear factor-kappa B (NF-κB) pathway. We have previously shown the anti-inflammatory effect of the G-protein-coupled estrogen receptor (GPER) via inhibiting of NF-κB activation in several cells. Therefore, here, we investigated the effect of GPER on CagA-mediated NF-κB promoter activity and showed that CagA overexpression in gastric cancer cells activated the NF-κB reporter and induced interleukin 8 (il-8) expression, both of which were inhibited by the GPER agonist.

- 著者

- Chih Chun WU Yasutsugu MIWA Makoto NAKATA James K CHAMBERS Kazuyuki UCHIDA Nobuo SASAKI

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.23-0230, (Released:2023-11-13)

A retrospective study involving 14 pet rabbits histopathologically diagnosed with malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs) was conducted. The age at diagnosis was 4–12 years, with a median age of 8.6 years. All rabbits had solid subcutaneous tumor masses in varied locations. Surgical excision of the tumors was performed in all cases. Recurrence was observed in 10 cases (71%), and postoperative metastasis to the lung was suspected in 4 cases (29%). The postoperative mean and median survival times were 11 months and 9 months, respectively. Hence, MPNSTs should be considered in the differential diagnosis for subcutaneous masses in rabbits and it is essential to inform the owners of the potentially high recurrence and metastasis rates.

1 0 0 0 遺跡探査法の総合的開発研究

重点領域研究『遺跡探査』では、地下に埋没している遺跡・遺構のみならず、地上に遺存する文化財も含めて、それらが包含する歴史情報をもれなく収集するための、格段に進歩した遺跡探査専用の装置と方法を開発することを目的とした。目的を達成するためには、理工学の研究者と考古学を中心とする人文学研究者とが緊密な連携のもとに、共同研究をすることが必須である。そこで、総括班では装置の設計段階、遺跡の実際での実験的測定、応用測定において、両分野の研究者が検討あるいは共同作業をするための環境設定を優先事項として考え、研究会議などの機会を数多く設定してきた。研究では、1)地中レーダー探査、2)電気探査、3)磁気探査、4)超音波探査においてぞぞれ装置と方法を開発、5)化学・光学探査では熱履歴を特定する手法を考案した。一方、遺跡の実際における探査では、1)被熱の遺構を特定する手法として、磁気探査、帯磁率測定、磁化率測定を組み合わせる方法を開発、2)石造構造物を対象とする場合には、地中レーダー探査、電気探査、VLF探査の方法を用いれば、遺構が推定可能なことを実証、3)土層判別探査(含:金属有機物探査)では、パルス(チャープ)レーダー探査、FM-CWレーダー探査、電気探査と電磁誘導探査の方法を応用すれば、有効な成果が得られることを実証した。なお、総括班では研究の進行に伴う成果の公表を逐次発表するために、公開シンポジウムを開催、ニュースレターを刊行してきた。また、研究成果を世界にアピールすること、正当な評価を得ることを目的に、平成9年9月には伊勢市において『第2回国際遺跡探査学会』を開催したところである。