1 0 0 0 OA 市販ぬか床の加熱処理がおよぼす発酵微生物増殖への影響

- 著者

- 池 晶子 左納 明日香

- 出版者

- 日本食品微生物学会

- 雑誌

- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.57-62, 2023-06-30 (Released:2023-06-29)

- 参考文献数

- 12

Nukadoko, a mixture of rice bran, salt, and water, is used for pickling vegetables to make Japanese traditional Nukazuke. Some Nukadoko manufacturers remove the bran-derived bacteria via heat treatment, but the effects of this treatment on the fermentation process are poorly understood. Herein, we investigate the effects of heat treatment and determine the contribution of bran-derived microorganisms to fermentation. We monitored pH and the counts of lactic acid bacteria (LAB), viable bacteria and yeasts in commercially unheated and heat-treated Nukadoko during the three 1-week fermentation periods. In heat-treated Nukadoko, the pH did not decrease during the first round of pickling. The LAB counts after the third fermentation round in heat-treated Nukadoko were substantially lower than those in unheated Nukadoko. External addition of LAB, Enterococcus faecalis, Leuconostoc mesenteroides, and Lactobacillus plantarum, to heat-treated Nukadoko did not accelerate the lactic acid fermentation of the first pickling. Native LAB in rice bran seemed to play an important role in the fermentation startup. During long-term refrigeration of Nukadoko without pickling, LAB and viable bacterial counts, and pH decreased; however, yeast counts increased. In heat-treated Nukadoko, such microbiological changes during storage were less than those observed in unheated Nukadoko.

1 0 0 0 OA ハードウェアベース暗号鍵管理に関する日本向けAndroidプラットフォームの調査

- 著者

- 磯部 光平 坂本 一仁 葛野 弘樹

- 雑誌

- コンピュータセキュリティシンポジウム2019論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, pp.1140-1147, 2019-10-14

AndroidやiOSのようなスマートデバイス向けオペレーティングシステム(OS)では,ハードウェアによる暗号鍵管理機能(鍵管理機能)が提供されている.ユーザのクレデンシャルがハードウェアによる鍵管理機能によって強固に保護されている場合,高いセキュリティが実現されていると言える.一方,スマートデバイスの製造業者が鍵管理機能を利用可能な状態でデバイスを提供し,さらにアプリケーション(アプリ)が鍵管理機能を利用しているかどうかは不透明な状況にある.本稿では,Android OSを搭載したスマートデバイスに着目し,暗号鍵管理の使用実装状況を調査した.アプリではライブラリを中心に広く鍵管理機能が利用されていることを確認した.デバイスでは調査した 71 機種のすべての機種で RSA はハードウェアによる鍵管理機能が利用可能なものの,楕円曲線暗号や HMACにおいて,利用不可な機種が一定数存在することを確認した.

1 0 0 0 OA 動物細胞の浮遊培養の設計戦略と周辺技術

- 著者

- 堀口 一樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.9, pp.480-483, 2023-09-25 (Released:2023-09-25)

- 参考文献数

- 17

1 0 0 0 OA 両側性前庭障害に対する TPAD による感覚代行を用いた平衡訓練

- 著者

- 佐藤 豪

- 出版者

- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会

- 雑誌

- Equilibrium Research (ISSN:03855716)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.3, pp.210-215, 2021-06-30 (Released:2021-08-04)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2

Bilateral vestibulopathy is characterized by bilateral functional impairment of the peripheral vestibular system. The usual symptoms are persistent unsteadiness and oscillopsia during head and body movements. It has been reported that sensory substitution therapy, that is, vestibular rehabilitation using a sensory substitution device, which transmits other sensory information to a stimulator as a substitute for defective vestibular information, might be effective in patients with bilateral and unilateral vestibulopathy. Recently, we developed a new wearable device, TPAD (tilt perception adjustment device), that transmits vibratory input containing head-tilt information to the mandible as a substitute for defective vestibular information. We assessed the patient using the dizziness handicaps inventory (DHI), gait analysis, and visual/somatosensory dependence of postural control in the patients with unilateral vestibulopathy. Three months after therapy in patients with unilateral vestibulopathy, the DHI and walking speed improved even when the subjects were not wearing the TPAD. Moreover, the index of the visual dependence of posture control that was evaluated by posturography with/without foam rubber in the eyes open or closed condition decreased. The findings suggested that the sensory vibratory substitution with a TPAD for defective vestibular information induced brain plasticity related to sensory re-weighting to reduce the visual dependence of posture control, resulting in the improvement of dizziness and imbalance even while not wearing the TPAD in vestibulopathy patients. We then investigated the effects of sensory substitution therapy using a TPAD in patients with bilateral vestibulopathy and normal subjects. Three months after sensory substitution therapy in patients with bilateral vestibulopathy, the DHI and area with eyes closed measured by posturography improved even when the subjects did not wear a TPAD. However, the gait parameters improved only under the condition of wearing a TPAD. These findings suggest that sensory vibratory substitution with a TPAD might serve as temporary replacement for defective vestibular information in patients with bilateral vestibulopathy. Moreover, wearing of the TPAD improved posture control under the eyes-closed condition with foam rubber measured by posturography in normal subjects. TPAD might be applicable as a wearable device for improving posture control, not only in patients with bilateral vestibulopathy, but also in those with presbyvestibulopathy.

1 0 0 0 OA 両側乳腺浸潤性小葉癌の胃十二指腸転移の1例

- 著者

- 安岡 利恵 藤木 博 森田 修司 満尾 学 門澤 秀一 埴岡 啓介 門谷 洋一

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.10, pp.3011-3017, 2009 (Released:2010-03-05)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

症例は79歳,女性.両側乳腺浸潤性小葉癌で手術施行.術前検査時より腹部CT検査で,胃壁の肥厚と軽度の造影効果を認めていたが,上部内視鏡検査では異常所見は指摘されなかった.乳癌術後,腫瘍マーカーは上昇し,さらに腹部CT検査で胃壁肥厚が増強した.3回目の上部内視鏡検査で,乳癌の胃十二指腸転移と診断した.その後,Paclitaxelでの化学療法を行っていたが,幽門狭窄症状が出現したために,胃空腸バイパス術を施行した.バイパス術後11カ月経過したが,腹膜播種や閉塞性黄疸が出現し,全身状態は悪化傾向である.今回,上部内視鏡検査で診断に苦慮した乳癌の胃十二指腸転移の1例を経験したので報告をする.

- 著者

- Shunsuke OMODAKA Yasushi MATSUMOTO Takeshi FUJIMORI Hiroyuki SAKATA Kenichi SATO Kuniyasu NIIZUMA Hidenori ENDO Teiji TOMINAGA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023-0082, (Released:2023-09-23)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

Endovascular treatment of wide-necked bifurcation aneurysms (WNBAs) remains challenging despite using a stent. PulseRider is a novel device specifically designed to treat WNBAs, protecting both daughter branches, but the outcomes have not been compared with conventional single stent-assisted embolization. This study aimed to compare the six-month outcomes of PulseRider and single stent-assisted embolization for intracranial unruptured WNBAs using propensity score adjustment. Between February 2012 and October 2021, 46 unruptured WNBAs (34 basilar and 12 middle cerebral arteries) smaller than 10 mm in diameter were treated with PulseRider-assisted embolization (n = 17) or single stent-assisted embolization (n = 29). The immediate and six-month outcomes were compared using inverse probability of treatment weighting analysis. The immediate adequate occlusion rates for the PulseRider- and single stent-assisted embolization were similar (47.1% vs. 62.1%). At six months, adequate occlusion rates for the two groups were also similar (94.1% vs. 86.2%). However, the complete obliteration rate was significantly high after PulseRider-assisted embolization (88.2% vs. 41.4%, adjusted OR 10.54, 95% CI 1.93-57.63). The angiographical improvement rate was also significantly high after PulseRider-assisted embolization (70.6% vs. 37.9%, adjusted OR 6.06, 95% CI 1.54-23.76). The neurologic thromboembolic complication rate was 0% after PulseRider-assisted embolization and 3.4% after single stent-assisted embolization. PulseRider-assisted embolization of WNBAs smaller than 10 mm in diameter was associated with complete obliteration and angiographical improvement at six months. The unique shape of the PulseRider might contribute to the improved midterm aneurysm occlusion.

1 0 0 0 OA 加熱による焼き芋香気の生成

- 著者

- 小川 藍

- 出版者

- 公益社団法人におい・かおり環境協会

- 雑誌

- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.9-17, 2017-01-25 (Released:2021-04-24)

- 参考文献数

- 31

加熱中のサツマイモ香気の変化,および,加熱中最も嗜好性が高まる時間帯の香気について調査した.加熱温度を200℃とした場合,最も焼き芋らしく好ましいと評価されたのは,加熱開始から75~90分の間の香気だった.この香気のAEDAより,16成分が香気寄与成分として示された.これらはいずれも加熱反応による生成物であるが,加熱中の増加の仕方は一様ではなく,アミノ-カルボニル反応,ストレッカー分解,カロテノイドやフェルラ酸の熱分解といった生成経路ごとに異なる増加パターンを示した.

1 0 0 0 OA ヘリコバクターピロリ除菌治療後のプロトンポンプ阻害剤の長期投与における胃癌発症への影響

- 著者

- 杉本 光繁

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.10, pp.2345, 2018 (Released:2018-10-22)

- 参考文献数

- 1

【目的】プロトンポンプ阻害剤(PPI)の長期投与によって,ヘリコバクターピロリ菌(HP)感染者において胃粘膜萎縮が進行することが報告されている.われわれは,HP除菌治療を受けた既感染者におけるPPI長期使用の胃癌発症に与える影響を明らかにするために本検討を行った.【デザイン】この検討は,2003年から2012年までの間にクラリスロマイシンを使用した3剤除菌治療を行った外来患者を対象として,香港の健康データベースを使用して行われた.このレジメンで除菌できなかった症例,除菌治療後12カ月以内に胃癌の診断がされた症例,除菌治療後に胃潰瘍を発症した症例は除外した.また,胃癌が診断された半年以内にPPIやヒスタミン受容体拮抗薬(H2RA)が開始された患者はバイアスを考慮して除外した.われわれはプロペンシティスコアを利用したCOXハザードモデルを使用してPPI内服による胃癌発症リスクを評価した.【結果】63,397人の対象者の中で153人(0.24%)が平均7.6年の観察期間中に胃癌が発症した.PPIの使用で胃癌発症のリスクが2.44(95%CI:1.42-4.20)倍に有意に増加したが,H2RAの使用時は0.72(1.48-1.07)とリスクの増加は認めなかった.また,胃癌発症のリスクはPPIの投与期間と正の相関を示し,投与期間の延長に伴いリスクが増加した[PPI内服1年:5.04(95% CI:1.23-20.61),2年内服:6.65(1.62-27.26),3年内服:8.34(2.02-34.41)].PPIの非内服者と内服者の10,000人年あたりの胃癌発症リスクの差は,4.29(95%CI:1.25-9.54)であった.【結論】長期間のPPIの使用は,HP除菌治療後にもかかわらず,胃癌発症リスクを増加する可能性があり,使用する際には注意を要する.

- 著者

- 秋本 瞳

- 出版者

- 麗澤大学大学院言語教育研究科

- 雑誌

- 言語と文明 : 論集 (ISSN:21859752)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.21-41, 2016-03

音声言語と話しことば、文字言語と書きことばとのずれを示すために、現代日本語書きことば均衡コーパス(BCCWJ)、及び日本語話し言葉コーパス(CSJ)を用い、チョット/スコシ、ヨ/ネの出現頻度から各ジャンルの特徴を考察した。その結果、チョット・スコシ、ヨ・ネの出現比率と、チョット・スコシのクラスター分析の結果から、BCCWJとCSJ の各ジャンルは、文字言語と音声言語といった基準によって分類できることがわかった。一方で、チョットとスコシ、ヨとネをそれぞれ総合した形、あるいは対立させた形でジャンルごとにみると、話しことば的、あるいは書きことば的な特徴の有無による分類等が考えられることが明らかになった。以上のことから、本稿では、音声言語/文字言語という枠組みではない、各ジャンルのテキストの文体的位置づけが行われ得ることを示唆した。

1 0 0 0 OA 食事由来フルクトースによるがんの免疫回避

- 著者

- 北野 拓真

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.548, 2021 (Released:2021-06-01)

- 参考文献数

- 4

がんは日本人の死因の第一位を占め,薬物治療の研究が今最も盛んに進められている疾患の1つである.抗PD-1抗体である免疫チェックポイント阻害薬(immune checkpoint blockers: ICB)の開発によりがん治療に大きな変革がもたらされた一方で,これらを用いてもなお半数以上の患者では治療が十分に奏効していない.肥満は様々な疾患のリスクを上昇させることが知られており,生体防御反応に関しても易感染性やワクチン効果の低下をはじめとして免疫応答の低下を引き起こすことから,ICBの治療効果不良の原因の1つとして関与が取り沙汰されている.しかし,Body Mass Index(BMI)と治療の奏効との関連については議論が分かれており,肥満だけでなく生活習慣や飲食物による病態への関与が疑われている.本稿では,マウスにおいて食餌由来のフルクトースによりメラノーマがICBによる治療への抵抗性を獲得することを明らかにしたKuehmらの報告を紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Larkin J. et al., N. Engl. J. Med., 381, 1535-1546(2019).2) Kanneganti T. D. et al., Nat. Immunol., 13, 707-712(2012).3) Kuehm L. M. et al., Cancer Immunol. Res., 9, 227-238(2021).4) Alaoui-Jamali M. A. et al., Cancer Res., 69, 8017-8024(2009).

- 著者

- 浅見 麻紀 松永 和人

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.6, pp.1134-1140, 2019-06-10 (Released:2020-06-10)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

喘息の病態は多様であり,好酸球,好中球等の炎症細胞や気道構成細胞及び種々の液性因子が関与する気道の慢性炎症が本態である.呼気一酸化窒素(fractional exhaled nitric oxide:FeNO),喀痰好酸球比率は気道の好酸球性炎症を反映し,喘息の診断や管理に応用することができる.末梢血好酸球数が高値の場合は増悪のリスクが高い.検査の簡便さ及び非侵襲性から,気道炎症のモニタリングとしては,呼気NO濃度測定が今後ますます用いられることが予想される.

1 0 0 0 OA 動物飼育ゲームに見る小学生の意識

- 著者

- 沖 裕貴 林 徳治

- 出版者

- 日本教育情報学会

- 雑誌

- 教育情報研究 (ISSN:09126732)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.4, pp.27-34, 1999-03-31 (Released:2017-05-27)

- 参考文献数

- 9

「たまごっち(1)」などの携帯型動物飼育ゲームに強い興味・関心を持つ小学生が,生命や動物飼育に関してどのような意識を抱いているかを,質間紙法によって調査した.その結果,低学年の4割近く,6年生においても約2割の児童が,ゲームの中の動物を「生きている」と認識していることが判明した.また,それらの意識とゲームに対する興味・関心との間には,有意な正の関連性のあることが浮かび上がった.しかし,ゲームに対する興味・関心は,実際の動物飼育に対する興味・関心とも有意な正の関連性があり,実体験への橋渡しになる可能性を示唆している.

1 0 0 0 OA 実験感染マウスにおける狂犬病ウイルスの経時的広がりとその分布

- 著者

- Sinchaisri Tip-Aksorn 永田 伴子 吉川 泰弘 甲斐 知恵子 山内 一也

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.409-416, 1992-06-15 (Released:2008-02-15)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 9 12

狂犬病ウイルスCVS株を, 脳内, 眼球内, 鼻腔内, 筋肉内, 皮下それぞれの経路でマウスに接種した後, 中枢神経系におけるウイルスの広がりをアビジン-ビオチン複合体(ABC)法を用いた免疫化学的および病理組織学的手法によって経時的に検索した. 脳内接種と眼球内投与群でのみマウスは致死性感染を生じたので, この2経路において詳細な検討を行った. 脳内接種マウスでは, ウイルス抗原は主に大脳皮質の神経細胞, 錐体細胞, 海馬の顆粒細胞に認められた. 眼球内接種マウスにおいては, 最初に三叉神経節に検出され, 続いて大脳皮質と小脳に広がっていく傾向が観察された. 海馬で眼球内接種の初期では極く僅かの細胞に抗原が認められたのみであった. いずれの経路においても感染マウスの中枢神経系には炎症像もNegri小体も認められなかった. この結果から, 死に至る運動失調や衰弱といった臨床症状は, 炎症反応によるものではなく, ウイルスの神経系機能への直接的な影響に起因することが示唆された. また, 通常の病理組織学的検査や海馬のスタンプ標本の蛍光抗体法では狂犬病の同定ができない症例が存在する可能性が示唆され, 狂犬病を疑われて早期に死亡した患者や屠殺された動物などの検査には, ABC法が有用であると考えられた.

- 著者

- Yosuke Osawa Takaaki Ohtake Daisuke Suto Takayuki Akita Hidehiko Yamada Yutaka Kohgo Kazumoto Murata

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.51-57, 2023-01-01 (Released:2023-01-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

Objective One of the therapeutic goals for chronic infection with hepatitis B virus is the clearance of hepatitis B surface antigen (HBsAg) from the blood, as a high load of HBsAg has been proposed to induce antigen-specific immunotolerance. To achieve HBsAg reduction, Pegylated interferon and nucleos (t) ide analogs are used to treat chronic hepatitis B. Following the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak, the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection has rapidly spread worldwide, and vaccination with mRNA COVID-19 vaccines has been conducted since 2021 in Japan. We experienced three clinical cases in which HBsAg levels rapidly decreased after injection of the COVID-19 vaccine without any incentive. Method To examine whether the vaccine administration was involved in the HBsAg reduction, the number of patients with chronic hepatitis B showing a change in the HBsAg levels during the period before the commencement of the COVID-19 vaccination program in Japan (i.e. until the end of 2020; pre-vaccination-program period) was compared to the number of those who showed a change in HBsAg levels after the initiation of the program (i.e. 2021 onwards; post-vaccination-program period). Results The number of patients whose HBsAg levels was reduced by >50% per year was prominent after the initiation of the vaccination program. Although the involvement of vaccination in HBsAg reduction was not statistically proven (p=0.0532), the result suggests that the administration of COVID-19 vaccines may have been involved in HBsAg reduction in patients with chronic hepatitis B. Conclusion COVID-19 vaccines may be involved in HBsAg reduction.

- 著者

- 津村 賢宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.5, pp.457-458, 2023 (Released:2023-06-22)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA 多発肺内結節影が消失・再出現した,肺トキソカラ症の1 例

- 著者

- 髙倉 晃 原田 真也 上遠野 健 井川 聡 片桐 真人 矢那瀬 信雄 益田 典幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.2, pp.265-269, 2015-03-20 (Released:2017-07-28)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2 2

We report herein on a case strongly suspected of being pulmonary toxocariasis. A 22-year-old Indonesian man referred to our hospital presented with abnormal chest shadows upon medical examination. He had no symptoms. He did not have any pets nor did he eat raw beef or chicken. Hematological examination revealed eosinophilia and elevation of IgE. Chest computed tomography revealed 3 pulmonary nodules with the halo sign. We suspected a parasite infection and performed antiparasite antibody testing. Ascaris suum was slightly positive on the screening test. As specificantibody against the larval excretory-secretory products of Toxocara canis, measured at the National Institute of Infectious Diseases, was positive (level 3 up to 8). Subsequently, the abnormal chest shadows disappeared. However, two months later, 2 pulmonary nodules with the halo sign reappeared in other places. Diagnostic therapy with albendazole was performed for 8 weeks. Mild hepatic impairment emerged during therapy, but it was within the allowed range. Thereafter,the results improved for the imaging findings, eosinophilia, serum IgE level, and specific antibody.The antibody level became negative two months after the treatment had ended. We should consider toxocariasis in the differential diagnosis of migratory nodular shadows with the halo sign on chest computed tomography,and immunoserological testing is useful for the diagnosis.

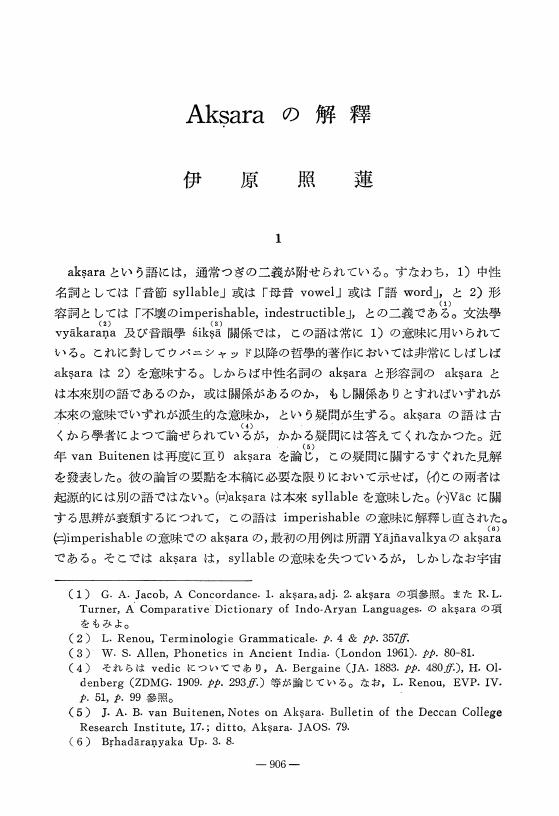

1 0 0 0 OA Aksara の解釋

- 著者

- 伊原 照蓮

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.906-901, 1967-03-31 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 限られた枚数の棋譜を活用した人間らしい価値関数と方策関数の提案

- 著者

- 小川 竜欣

- 巻号頁・発行日

- 2023-03

Supervisor: 池田 心

1 0 0 0 OA 軌道予測に基づいた味方の得点機会を創出するサッカー選手の評価

- 著者

- 寺西 真聖 筒井 和詩 武田 一哉 藤井 慶輔

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022) (ISSN:27587347)

- 巻号頁・発行日

- pp.3G4OS15b05, 2022 (Released:2022-07-11)

サッカーは22人の選手とボールが複雑に相互作用する競技である。サッカーの攻撃選手の定量的評価については、ボール保持状態に関する研究が多く、数は少ないがボール非保持状態に関する研究も行われている(例えば[1] Spearman et al. 2018)。しかし、ボールを保持せず、受け取らない攻撃選手の評価が難しく、典型的な(あるいは予測された)動きと比べて、どのように動いたことが得点機会の創出に寄与するかを明らかにすることが難しい。本研究では、軌道予測により生成された基準となる動きを実際の動きと比較して、オフボールの得点機会を創出する選手を評価する。提案手法では、まず正確に選手間の関係性をモデル化し長期軌道予測が可能な、グラフ変分再帰型ニューラルネットワークを用いて軌道予測を行う。次に、ボール非保持状態を評価する既存手法[1]の実データの値と軌道予測の値の差に基づき、基準となる予測された動きと比べて、どのように動いたことが得点機会の創出に寄与したかを評価する。検証では、Jリーグの全18チームとの得点との関連やある1試合の例を用いて、提案手法の評価が直観に合うことを示す。

1 0 0 0 OA 粉体力学の現状

- 著者

- 長尾 高明

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.9, pp.1082-1088, 1987-07-01 (Released:2009-06-19)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1 1