32 0 0 0 OA 2008年のノーベル医学生理学賞

- 著者

- 玉城 英彦

- 出版者

- 日本国際保健医療学会

- 雑誌

- 国際保健医療 (ISSN:09176543)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.43-45, 2009 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 1

- 著者

- Shuzo Iwanishi Shohei Zaitsu Hiroki Shibata Eiji Nitasaka

- 出版者

- The Genetics Society of Japan

- 雑誌

- Genes & Genetic Systems (ISSN:13417568)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.4, pp.163-167, 2018-08-01 (Released:2018-11-10)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 7

The Japanese rat snake (Elaphe climacophora) is a common species in Japan and is widely distributed across the Japanese islands. An albino mutant of the Japanese rat snake (“pet trade” albino) has been bred and traded by hobbyists for around two decades because of its remarkable light-yellowish coloration with red eyes, attributable to a lack of melanin. Another albino Japanese rat snake mutant found in a natural population of the Japanese rat snake at high frequency in Iwakuni City, Yamaguchi Prefecture is known as “Iwakuni no Shirohebi”. It has been conserved by the government as a natural monument. The Iwakuni albino also lacks melanin, having light-yellowish body coloration and red eyes. Albino mutants of several organisms have been studied, and mutation of the tyrosinase gene (TYR) is responsible for this phenotype. By determining the sequence of the TYR coding region of the pet trade albino, we identified a nonsense mutation in the second exon. Furthermore, RT-PCR revealed that TYR transcripts were not detected in this snake. These findings suggest that mutation of TYR is responsible for the albino phenotype of the pet trade line of the Japanese rat snake. However, the Iwakuni albino did not share this TYR mutation; thus, these two albino lines differ in their origins.

- 著者

- Yukiko Kurosawa Koji Hara Haruka Tohara Chizuru Namiki Ariya Chantaramanee Ayako Nakane Kazuharu Nakagawa Kohei Yamaguchi Kanako Yoshimi Junichi Furuya Shunsuke Minakuchi

- 出版者

- Tohoku University Medical Press

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.248, no.3, pp.201-208, 2019 (Released:2019-07-30)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 9

Dysphagia is a common problem among older adults, causing aspiration pneumonia and malnutrition. It has been reported that calf circumference (CC), an index of nutritional status and physical activity, correlated with dysphagia in acute care hospitals, suggesting that CC can be a useful index for assessing dysphagia. We therefore aimed to explore the association between dysphagia and CC among community elderly people who require long-term care and determined the optimal CC cut-off value for patients with dysphagia. Our cross-sectional study, conducted at Tokyo Metropolis, included 154 participants (65 men) aged > 65 years (mean age: 80.1 ± 7.1) who required long-term care and were examined for dental disease and dysphagia during home visiting treatment. Age, body mass index (BMI), mini-nutritional assessment short-form (MNA-SF) score, Barthel index (BI), CC, functional oral intake scale (FOIS), and dysphagia severity scale (DSS) were evaluated. A DSS score < 5 was defined as dysphagia. To determine the association between CC and dysphagia, we performed logistic regression analysis and calculated the CC cut-off value for dysphagia. Thirty-seven participants (24.0%) were diagnosed with dysphagia. The logistic regression analysis showed that the presence of dysphagia was independently associated with CC after adjusting for age and sex. The CC cut-off value for the presence of dysphagia was 31.0 cm in men (sensitivity, 0.818; specificity, 0.868) and 29.3 cm in women (sensitivity, 0.760; specificity, 0.859). CC is a useful index for assessing dysphagia among community dwelling individuals who require long-term care.

32 0 0 0 OA フリースクール運動における不登校支援の再構成

- 著者

- 佐川 佳之

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, pp.47-67, 2010-11-30 (Released:2014-07-03)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 3

フリースクールに関する従来の社会学的研究において,フリースクールの支援者は,脱学校や不登校の脱医療化を主張し,不登校児の「受容と共感」の支援を行う担い手として認識される傾向にある。だが,支援者が社会的に流通する不登校支援の言説や役割をいかに解釈し,活動を行っているのかといった支援者側の視点からの分析は充分になされていない。本稿は,支援者の不登校児との関わりに伴う感情経験の過程に注目し,民族誌的な視点からフリースクールの支援の複雑な実態に迫るものである。 不登校支援において,支援者は「受容と共感」の感情規則に基づいた支援を求められ,その関わりを通じて不登校児の安心の喚起を試みる。しかし,その実践は常に成功するわけではなく,生徒との関わりの過程の中で問題が顕在化する。本稿は,その事例として生徒の振る舞いと「不安」への対処から生じる,「受容と共感」の感情規則との葛藤の経験を取り上げ,検討する。この問題に対して,支援者はフリースクールを含めた不登校支援において広く流通する「障害」の言説を接合し,生徒を差異化することで葛藤を修復すると同時に,既存の支援のあり方を再構成し,生徒個々に対応した支援を実践している。こうした一連の過程からすれば,フリースクールの支援とは,ローカルな社会状況の展開に応じて,新たな支援のあり方を再構成するという動的過程として再定位できる。

32 0 0 0 OA 霞ヶ浦における水位操作開始後の抽水植物帯面積の減少

- 著者

- 西廣 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.141-146, 2012-11-30 (Released:2017-10-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

霞ヶ浦(茨城県)では1996年以降、霞ヶ浦開発事業の計画にもとづく水位管理が実施され、従来よりも高い水位が年間を通して維持されるようになった。水位上昇に伴って進行すると予測される湖岸の抽水植物帯の衰退の程度と特徴を明らかにするため、行政や関連機関によって取得されたデータを活用して解析した。湖岸の34定点で測定された抽水植物帯の幅(人工護岸から汀線までの距離)の変化を分析した結果、1997年から2010年までの13年間に、9.54±7.71m(平均±標準偏差)の減少が認められた。また植生帯の幅の減少量と、各地点における波高の指標値との間には、有意な正の相関が認められた。優占種にもとづいて識別された抽水植物群落の面積変化を分析した結果、1992年から2002年までの間に顕著に減少していたのは、比高が低く静穏な場所に成立するマコモ群落とヒメガマ群落であった。現在の霞ヶ浦では、「水利用と湖の水辺環境との共存を模索する」ことを目的とした「水位運用試験」として、水位をさらに上昇させる管理が行われているが、これまでの植生帯衰退を考えれば、水位をむしろ低下させ、保全効果を検証する試験こそが必要といえる。

32 0 0 0 OA 「占い・おまじない」と少女 : 雑誌『マイバースデイ』の分析から

- 著者

- 橋迫 瑞穂

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.3, pp.597-619, 2014-12-30 (Released:2017-07-14)

本稿は、一九八〇年代に主として少女たちの間で流行した「占い・おまじない」が、特に学校で人間関係を築くさいに生じる軋轢に対応するための手段を与えるものであったことを、少女向けの占い雑誌『マイバースデイ』を分析することによって明らかにすることを目的とする。従来、「呪術=宗教的大衆文化」のなかでも「占い・おまじない」は、少女が自身の立ち位置や周囲との人間関係を推し量りながら自己を定位する「認識のための『地図』」としての役割を担うものとして彼女らに消費されたととらえられてきた。しかし、『マイバースデイ』を詳細に分析した結果、「占い・おまじない」は、少女たちが学校生活に適応する過程に神秘的な意味を与えることで、学校を人間関係構築のための修養の場に作り変える働きを有するものであり、さらには、彼らに緩やかな共同体を形成する場を提供する働きをも担っていたことが明らかになった。

32 0 0 0 OA WS2-3 HPVワクチン副反応発症の臨床症候と中枢神経病巣の考え方

- 著者

- 横田 俊平 黒岩 義之 西岡 久寿樹

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.288a-288a, 2015 (Released:2015-10-25)

ヒト・パピローマウイルス(HPV)は一般的な感染因子であり,子宮頸部基底細胞への感染は部分的には癌発症の契機になる.子宮頸癌を予防する目的でHPVワクチンが開発され(CervarixとGardasil),約340万人の若年女性に接種が行われた.しかし,HPVワクチン接種後より全身痛,頭痛,生理異常,病的だるさ・脱力・不随意運動,立ちくらみ・繰り返す便秘・下痢,光過敏・音過敏,集中力低下・計算力と書字力の低下・記憶障害などを呈する思春期女性が増加している.「HPVワクチン関連神経免疫異常症候群(HANS)」と仮称し,当科外来を受診した51例の臨床症状の把握とその体系化を行った.すべての症例は,HPVワクチン接種前は良好な健康状態・知的状態にあり,接種後,全例が一様に一連の症候の重層化,すなわち,疼痛性障害,不随意運動を含む運動器機能障害,感覚障害,生理異常,自律神経障害,高次脳機能障害と進展することを確認した.このように幅広いスペクトラムの疾患の記載はこれまでになく,これらの症候を同時に呈する中枢神経障害部位についての検討をすすめ,「視床下部 下垂体病変」と捉えられることが判明した.病態形成にはミクログリアが関わる自然免疫,HPVワクチン抗原のペプチドと特異なHLAが関わる適応免疫の両者が,強力なアジバントの刺激を受けて視床下部の炎症を繰り返し誘導していると考えている.治療にはramelteon(circadian rhythmの回復),memantine(シナプス伝達の改善),theophylin(phosphodiesterase inhibitorの抑制)を用い対症的には対応が可能となったが,病態に根本的に介入できる薬剤はいまだ手にしていない.

32 0 0 0 OA 確率判断における認知バイアスの検討

- 著者

- 足立 邦子

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.85-95, 2004-05-31 (Released:2010-10-28)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1

なぜ人は錯誤を含む確率判断をする場合があるのだろうか.本研究では確率の概念モデル(Hawkins & Kapadia,1984)に対応するメンタルモデル(伊東,1995)を再検討し,確率判断における思考プロセスを探究する.そのため確率について専門的な知識をもたない学生や社会人を対象に,日常体験すると考えられる状況設定をした課題を提示し,生起確率とその判断理由を自由に記述してもらった.その結果,確率定義運用型・確率定義誤運用型・算術運用型・非算術運用型の4種類の判断タイプがあり,確率定義運用型以外のタイプの判断を行ったときに認知バイアスが生じることがわかった.人は確率判断におけるそれら4つの型の認知的枠組みをもつのではないかと考察された.それら判断型の使い分け方は,アロケーション・システム(allocation system)における機能のしかたと類似するものであることが考察された.

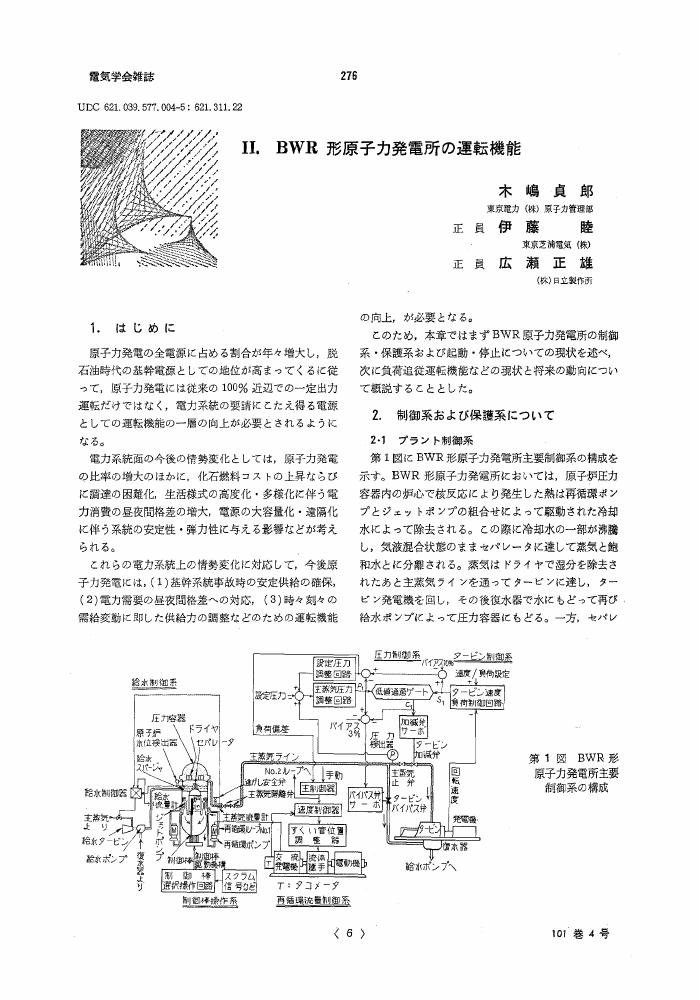

32 0 0 0 OA II. BWR形原子力発電所の運転機能

- 著者

- 木嶋 貞郎 伊藤 睦 広瀬 正雄

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.4, pp.276-284, 1981-04-20 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 3

32 0 0 0 OA なぜ図書館はLinked Dataに取り組むのか 欧米の事例から

- 著者

- 橋詰 秋子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.127-134, 2015-05-01 (Released:2015-05-01)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 3

図書館のLinked Dataの取り組みに関する意義と背景を,欧米の大学図書館や国立図書館が行っている先駆的な事例を概観することで整理する。図書館による取り組みの背景は,「公共機関のオープンデータとして」の側面と「セマンティックWeb時代の書誌コントロールとして」の側面に分けて考えられる。前者はEuropeanaの取り組みによく表れており,オープンガバメントの流れの中で推進され,その範囲にオープン化したデータの利活用の促進を含むという特徴をもつ。他方,図書館独自の側面である後者は,英国全国書誌のLinked Data化の取り組みや米国議会図書館による各種コード類や典拠データのLinked Data化の取り組みが代表例である。特に,米国議会図書館の取り組みは書誌情報をLinked Dataで作成するためのメタデータ語彙の開発といえる。

32 0 0 0 OA 地形表現手法の諸問題と赤色立体地図

32 0 0 0 OA 図書館のこれまでとこれから

- 著者

- 平山 陽菜

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.11, pp.804-807, 2014-02-01 (Released:2014-02-01)

- 参考文献数

- 2

32 0 0 0 OA リサーチ・アドミニストレーターと図書館の研究情報資源

- 著者

- 鳥谷 真佐子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.193-195, 2014-06-01 (Released:2014-06-01)

- 参考文献数

- 4

31 0 0 0 OA AEDが電気ショック不要と判断した無脈性心室頻拍

- 著者

- 岸森 健文 小菅 邦彦 井上 豪 関 淳也 犬塚 康孝 武田 晋作 竹内 雄三 岡田 正治 池口 滋

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.11, pp.2221-2229, 2016-11-10 (Released:2017-11-10)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 2 1

院内心停止で自動体外式除細動器(automated external defibrillator:AED)がショック不要と判断した中に3例の心室頻拍(ventricular tachycardia:VT)が含まれていた.事後検証で解析システムには問題がないとわかった.医療関係者は,AEDによる解析の限界を認識しておく必要がある.また,心電図モニターをいち早く患者に装着し,必要に応じてマニュアル除細動器を手配することが求められる.心電図モニター付きAEDを設置している施設では,マニュアルモードに切り替えて電気ショックをする方法に習熟しておく必要がある.

- 著者

- 松永 伸太朗 永田 大輔

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.3, pp.358-376, 2020 (Released:2021-12-31)

- 参考文献数

- 16

芸能などの芸術産業に比して,労働集約性が高く熟練した制作人口を大規模に必要とするアニメ産業では,制作者の定着への志向がいかに維持されるかが課題となる.定着が維持されるためには,制作者が仕事を獲得し続けられる見通しをもてることが必要である.アニメ産業ではプロジェクトベースの契約が主流である制作者を,労務管理側が評価することが難しいため,制作者同士の相互評価が産業への定着志向を持ち続けるうえで重要になる.本稿ではアニメ産業の制作者同士の相互評価が機能しうる場としてのインフォーマルなコミュニティを支える構造的条件とその限界について,アニメーターへの2つのインタビュー調査に基づいて検討した. 近年の技術革新に伴い現場の管理側が若手中心になり,管理側からのアニメーターへの評価がさらに難しくなり,アニメーター同士の相互評価の重要性は増していた.ベテランはインフォーマルな相互評価を行っていることを語っていたが,若手は自らが適切に「評価されていない」という感覚をもっており,コミュニティの衰退が示唆されていた.このような差異を導く原因として,分業による評価の曖昧化と,放映期間の短期化によるコミュニケーション機会の減少があった. 産業への定着志向が維持されるためにはインフォーマルなコミュニティが必要である.本稿はそのコミュニティがどのように揺らいでいるかの構造的条件の解明の重要性を指摘した.

31 0 0 0 OA 政策における質的なエビデンスの活用可能性 ―質的研究に対する信憑性評価を応用して―

- 著者

- 堂免 隆浩

- 出版者

- 一般社団法人 日本計画行政学会

- 雑誌

- 計画行政 (ISSN:03872513)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.21-26, 2023-11-15 (Released:2023-12-27)

- 参考文献数

- 12

The evidence addressed in Evidence-Based Policy Making (EBPM) in Japan tends to be biased towards quantitative data. However, the principles of EBPM suggest that evidence derived from qualitative studies should be utilized alongside quantitative research in EBPM. The use of qualitative research in the field of policy research allows for a thorough exploration of the potential for qualitative evidence utilization, which has largely been overlooked in EBPM. This article clarifies the following points: Firstly, qualitative evidence can be utilized as a basis for presenting one of the candidate agendas. Secondly, in the preliminary assessment of policymaking aimed at addressing social issues with a small number of cases, it is necessary to utilize qualitative evidence. Thirdly, it is important to assess uncertainty in qualitative evidence. Finally, this article demonstrates that in qualitative research following statistical methods, the criteria for evaluating uncertainty include ‘Credibility’ and ‘Transferability’, and that ‘Theoretical Saturation’ and ‘Applicability’ can be used as evaluation criteria for qualitative research based on the Grounded Theory Approach.

31 0 0 0 OA 作って学ぶ元素の立体周期表

- 著者

- 前野 悦輝

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.9, pp.681-683, 2002-09-05 (Released:2019-04-05)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

31 0 0 0 OA 問診により早期に診断し得た,月経関連Toxic Shock Syndromeの1例

- 著者

- 菱田 吉明 土田 知也 西迫 尚 家 研也 佐治 淳子 田中 拓 奥瀬 千晃 松田 隆秀 田中 逸

- 出版者

- 学校法人 聖マリアンナ医科大学医学会

- 雑誌

- 聖マリアンナ医科大学雑誌 (ISSN:03872289)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.153-160, 2019 (Released:2019-12-24)

- 参考文献数

- 29

44歳女性。2日間継続する発熱を主訴に近医受診し,尿路感染症の疑いで抗菌薬を投与されたが改善なく,翌日に全身筋肉痛と下痢を伴う40度の発熱とショックバイタルを呈し当院紹介となった。身体所見では結膜充血と顔面・四肢体幹にびまん性紅斑を認め,血液検査ではWBC 17,700 /μL,CRP 34 mg/dlと高度の炎症反応を認めた。身体所見及び,頸部〜骨盤部造影CTでは熱源となり得る有意な所見は指摘できなかった。月経期間中であったことや,以前からの生理用タンポンの使用歴からToxic shock syndrome (TSS) を疑い,多剤抗菌薬併用療法に加え,大量補液,昇圧薬による加療を開始した。血液培養は陰性であったが,腟細菌培養でmethicillin-sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) が検出された。他の所見に加えて,第7病日には両手足の皮膚落屑を確認でき,TSSの診断を確定した。黄色ブドウ球菌が産生する毒素により引き起こされるTSSは敗血症性ショックを呈する疾患の中でも多臓器不全をきたし致死的となる可能性が高いが,疾患を想定した病歴聴取がなされなければ診断が困難な場合がある。近年日本でも生理用タンポンの使用率は増加傾向にあることより,月経関連TSSはさらに重要性が増すことが予想される。

31 0 0 0 OA 吉田茂の中国「逆浸透」構想-対中国インテリジェンスをめぐって、一九五二-一九五四年-

- 著者

- 井上 正也

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.151, pp.36-53,L7, 2008-03-15 (Released:2010-09-01)

- 参考文献数

- 77

On December 27, 1951, Prime Minister Yoshida Shigeru sent John F. Dulles a letter that explained “Counter infiltration” against China. Yoshida thought the best way to wean Chinese from the Communist regime was by sending people into China through trade activities and encouraging an anticommunist movement in China. He believed that Japan could have a major role in such an operation. The purpose of this paper is to examine Yoshida's “Counter infiltration” plan against China from the standpoint of intelligence. Yoshida, taking a special interest in intelligence, established intelligence organs such as the Public Security Intelligence Agency and the Cabinet Research Chamber (CRC) in quick succession soon after the San Francisco Peace Treaty went into effect in April 1952. Worried about indirect aggression from communist countries, Yoshida concentrated his efforts on developing an interior intelligence framework. At the same time, he tried to foster the growth of a Japanese intelligence organization that could gather information and perform covert operations it Mainland China.This study shows that Yoshida proactively tried to strengthen intelligence cooperation with governments of both Taiwan and the United States. Yoshida appointed Ogata Taketora Chief Cabinet Secretary and made him supervisor of Japanese intelligence organs. Ogata urged the Nationalist government on Taiwan to cooperate in establishing a Communist information exchange organ, and asked the U. S. Central Intelligence Agency (CIA) for assistance in creating a Japanese CIA. On the other hand, Yoshida let retired lieutenant General Tatsumi Eiichi recruit ex-military personnel for service in the CRC. With the assistance of Tatsumi, the CRC started actual intelligence activity against China after January 1953. The CRC interrogated repatriates from China, and proposed a joint operation with the CIA to use Japanese agents. Thus Yoshida tried to establish a Japanese intelligence system and backed U. S. strategy against China in the intelligence field.Yoshida's idea, however, was frustrated by rapid changes at home and abroad. After the Peace Treaty came into force, Yoshida couldn't maintain a firm hold on power. Not only the opposition parties but also the media criticized Ogata's plan to launch a Japanese CIA. In the end, Ogata had no choice but to downscale his ambitious plans, and eliminate overseas covert operations. Moreover, Yoshida's confrontational approach against the Chinese government was criticized for being behind the times after the Indochina armistice in 1954. In the last days of his ministry, Yoshida encouraged both Britain and U. S. to set up a “high command” on China in Singapore. His aim was to use overseas Chinese based in Southeast Asia to infiltrate Mainland China, but his idea wasn't put into practice because he was unable to gain the support of either Britain and the United States or even his own entourage.

31 0 0 0 アトピー性皮膚炎における塩水療法

- 著者

- 向井 秀樹 新井 達 浅井 寿子 武村 俊之 加藤 一郎

- 出版者

- 日本皮膚科学会西部支部

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.84-90, 1995-02-01 (Released:2011-07-20)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2 1

小児のアトピー性皮膚炎の治療に海水浴療法が行われており, その作用機序として紫外線および海水の作用が考えられている。そこで今回この海水の作用に注目して, その有用性を検討した。方法は自宅の入浴時に海水成分に近い自然塩を用いて塩水療法を行った。対象は, 従来の治療法に抵抗性で重症度の高い46症例(小児17例, 成人29例)。全体の有効率は60.9%であり, 年齢別にみると小児94.1%, 成人41.3%と明らかな有効率の違いをみた。臨床効果を要約すると, 止痒効果が高く, 湿潤局面の改善や保湿効果などが認められた。副作用として, 使用時の刺激感および長期連用により乾燥肌の出現がみられた。比較的かゆみのコントロールしにくい症例に対して, 本療法は容易で有用性の高い補助療法になりうると考えた。