1 0 0 0 IR 岩瀬文庫蔵『胡琴教録』片仮名本について : 真名本の伝来・続考

- 著者

- 森下 要治

- 出版者

- 広島文教女子大学国文学会

- 雑誌

- 文教國文學 (ISSN:02863065)

- 巻号頁・発行日

- no.38, pp.208-216, 1998-03-25

1 0 0 0 OA 競馬データにみられる東西調教師群間の成績比較

- 著者

- 野田明男

- 出版者

- 浜松医科大学

- 雑誌

- 浜松医科大学紀要. 一般教育

- 巻号頁・発行日

- no.21, 2007-03-23

1 0 0 0 玉匣の行方--浦島伝説と玉手箱をめぐる和歌とその周辺

- 著者

- 林 晃平

- 出版者

- 苫小牧駒澤大学

- 雑誌

- 苫小牧駒澤大学紀要 (ISSN:13494309)

- 巻号頁・発行日

- no.19, pp.1-20, 2008-12

1 0 0 0 津軽藩儒学者唐牛大六の『松前紀行』について

- 著者

- 泊 功

- 出版者

- 北海道教育大学函館人文学会

- 雑誌

- 人文論究 = Journal of the Society of Liberal Arts (ISSN:0446804X)

- 巻号頁・発行日

- no.90, pp.1-10, 2021-03

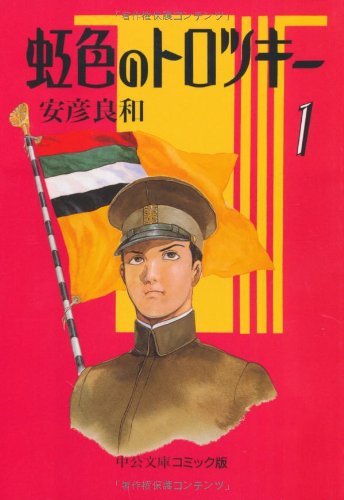

1 0 0 0 Master Keaton

- 著者

- 小島正幸監督 浦沢直樹 勝鹿北星原作

- 出版者

- バップ, 小学館 (発売)

- 巻号頁・発行日

- 1999

1 0 0 0 OA 胸骨柄部体部間関節症, 肋軟骨炎(Tietze 氏病)と巣感染, 掌蹠膿疱症との関連性

- 著者

- 石橋 明 西山 芳夫 遠藤 幹男 河路 渡 加藤 正 布田 由之 望月 一男 太田 信夫

- 出版者

- 杏林医学会

- 雑誌

- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.113-117, 1977 (Released:2017-02-13)

掌蹠膿疱症132例中14例に, 胸骨部の有痛性の整形外科的症状(胸骨体部柄部間関節症5例, 胸鎖関節炎4例, Tietze症候群4例)を見出した。整形外科的症状を伴う掌蹠膿疱症の症例は, 概して掌蹠以外の指趾, 手足背, 四肢, 体幹にも撒布診を認め, AndrewsのGeneralized pustular bacteridに一致する皮膚症状を示した。またしばしば慢性扁桃炎などの巣感染の急性増悪後に増悪し, 扁剔や抗生物質投与に反応した。従って皮膚症状のみならず, 整形外科的症状も巣感染(アレルギー)と関連性を有することが推察された。

1 0 0 0 IR 希望と明晰さ--イヴ・ボヌフォワによるランボー論

- 著者

- 小山 尚之 Naoyuki Koyama

- 出版者

- 東京海洋大学

- 雑誌

- 東京海洋大学研究報告 (ISSN:18800912)

- 巻号頁・発行日

- no.6, pp.75-86, 2010-02

イヴ・ボヌフォワにとってランボーの作品は本質的な参照対象であり続けている。1961 年の『ランボー自身によるランボー』から2009 年のエッセー「我々がランボーを必要としていること」にいたるまで、ボヌフォワは折に触れランボーに言及してきた。ボヌフォワはランボーのうちに希望と明晰さの弁証法的な運動を認め、それがもたらすものを自らの詩学に接合した。しかし1961 年においてボヌフォワはランボーの重要なソネット『母音』について解釈をあたえなかったが、2009 年になるとこのソネットに独自の解釈を施している。この違いはおそらくボヌフォワの70 年代におけるシュルレアリスト的オートマティスムにたいする再評価によって説明されるかもしれない。シュルレアリスト的オートマティスムはランボーの≪あらゆる感覚の錯乱≫に結びつけられ得る。またボヌフォワにとってオートマティスムは≪アナムネーシス≫のためのよい方法であることが判明したのだ。しかしブルトンはランボーを≪思春期の天才≫とのみ見做していたのだが、ボヌフォワはランボーを≪幼年期≫を証言する者とかんがえていた。この点でボヌフォワはブルトンと分かれる。ボヌフォワ自身の明晰さはボヌフォワの詩が現実の直接性から分離した文学的な幻想とならないよう警戒している。For Yves Bonnefoy, the works of Rimbaud have been essential objects of reference. From his Rimbaud par lui-même in 1961 to his latest essay Notre besoin de Rimbaud in 2009, Bonnefoy has on occasions mentioned imbaud in whom he has found the dialectic movement of hope and lucidity and he has articulated its consequence with his own poetics of presence. In 1961, he did not treat Rimbaud's crucial sonnet Voyelles, whereas in 2009 he interprets it in his original way. This difference may be explained by Bonnefoy's revaluation of the surrealistic automatism during the 70's. The surrealistic automatism can be connected with Rimbaud's ≪ derangement of all the senses ≫ and for Bonnefoy it has been revealed to be a good method for ≪ anamnesis ≫. But while André Breton considered merely Rimbaud as a ≪ genius of puberty≫, Bonnefoy regarded him as a witness of ≪ infancy ≫ that is essential to Bonnefoy's poetics. In this point, Bonnefoy differs from Breton. The lucidity of Bonnefoy himself guards his poetry from falling into a literary illusion independent of the immediacy of the reality.東京海洋大学海洋科学部海洋政策文化学科

1 0 0 0 IR 高速交通網整備による佐久平地域の地域活性化に関する一考察

- 著者

- 藤本 理弘

- 出版者

- 長野大学

- 雑誌

- 長野大学紀要 (ISSN:02875438)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.95-103, 2017-03

1 0 0 0 IR アナムネーシスとしての哲学 : 中期シェリングの想起説

- 著者

- 高尾 由子 Yuko TAKAO

- 出版者

- 筑波大学哲学・思想学系

- 雑誌

- 哲学・思想論集 = Studies in philosophy (ISSN:02867648)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.101-115, 1995-03

1 0 0 0 IR 北大闘争の位置と思想 (「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究)

- 著者

- 河西 英通

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.216, pp.71-119, 2019-03

1960年代後半の北海道大学の事態(北大闘争)は,戦後民主化闘争の流れと,ベトナム反戦運動や大学が抱えていた諸矛盾,さらには党派間の対立がぶつかり合うなかで生じた。本論は学内に大量に散布されたビラや当該期の学長の関係文書を中心に,学生新聞の紙面も追跡しながら,学生教職員の心情にまで踏み込んだ分析を試み,北大闘争の普遍性・個別性そして個人性の解明をめざした。北大闘争は周回遅れの大学闘争に見えたが,戦後の大学民主化においては1947年に全国に向けて大学制度改革案を発表するなど先駆的役割を果していた。大学をあげて取り組んだ1950年のイールズ闘争も知られている。大学民主化運動は60年代後半の北大闘争の渦中でも,栄えある「革新」史として回顧された。しかし一方で,他大学と同様に反戦運動,寮自治,軍事研究などが問題化していた。こうした大学民主化の伝統と1950年代半ばから60年代半ばに蓄積された大学の諸矛盾解決の焦点として,1967年に「革新学長」が誕生する。以後,北大闘争は(1)「革新学長」を先頭とし,学生自治会や教職員組合が推し進める大学民主化路線と,(2)それに批判的で大学そのものの存在意味を問うクラス反戦連合や全共闘,新左翼の大学解体路線が対抗し,(3)その間に解放大学運動などを通じて大学の内実を大幅に変革しようとする「造反」教員が位置するという構図をとる。北大闘争のピークは1968年ではなく1969年であり,(1)~(3)のアクターは激烈な対立を見せつつ,それぞれの内部にも複雑な構造をはらんでいく。(1)には強固な革命思想や暴力志向,(2)には反マルクス主義的傾向やロマンチシズム,(3)には敗北主義・諦念主義が見られた。北大闘争とは,戦後民主化の系譜に立つ北大民主化運動が60年代から70年代にかけた政治情況と大学の大衆化のなかで展開しきれず,大学という存在が地域社会における絶大な知的権威にとどまることで,社会変革の主体として形成されなかった歴史である。

1 0 0 0 IR デイヴィッド・ジョーンズの詩学 : 神学的モダニズム序説

- 著者

- 野谷 啓二

- 出版者

- 神戸大学大学院国際文化学研究科

- 雑誌

- 国際文化学研究 : 神戸大学大学院国際文化学研究科紀要 (ISSN:13405217)

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.59-81, 2018-12

1 0 0 0 OA 津軽森林鉄道導入の背景と国有林経営における青森ヒバの位置に関する考察(論文)

- 著者

- 矢部 三雄

- 出版者

- 一般財団法人 林業経済研究所

- 雑誌

- 林業経済 (ISSN:03888614)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.1-16, 2018 (Released:2018-07-01)

- 参考文献数

- 58

我が国における動力車での牽引を前提とする森林鉄道の嚆矢は、明治42(1909)年に竣工した津軽森林鉄道である。その幹線の延長は67 kmに及び我が国の森林鉄道の中で最長を誇った。我が国最初で最大の森林鉄道が津軽半島に建設された背景は、山林局国有林において、首都圏をはじめとする大都市部で十分な市場評価を受けていなかった青森ヒバの需要拡大が課題とされていた中で、河川流送の脆弱性から国有林に賦存する膨大な青森ヒバの運材が不安定であった状況を解決することだった。このため、津軽、下北両半島から集荷可能な青森市に貯木場が建設され、まずは貯木場から至近であった津軽半島全体の青森ヒバ運材を目的とする津軽森林鉄道が建設された。本論は、津軽森林鉄道が我が国最初の森林鉄道となった背景について、山林局国有林における青森ヒバの置かれた位置及び森林鉄道建設前における青森ヒバの河川流送条件等から明らかにするものである。

1 0 0 0 OA アーバニズム・プレイス展2018の展示デザインと来場者評価傾向

- 著者

- 中島 直人 永野 真義 杉崎 和久 中野 卓 園田 聡 高野 哲矢 長谷川 隆三 湯澤 晶子

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.63, pp.713-718, 2020-06-20 (Released:2020-06-20)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 2

Urbanism Places Exhibition 2018 was held at 55HIROBA of the Shinjuku Mitsui Building in September 2018. The central concept raised by the exhibition on urban-planning-based public spaces was “planning heritage as real place”. The exhibition consisted of 4 thematic programs, which had a common principle not to disturb day-to-day activities in the planning heritage place. On the other hand, the exhibition itself was expected to derive public space functions and possibilities. The visitors’ evaluation made clear challenges on the balance between the conceptual pursuit and the visitors’ satisfaction as well as the differences of the evaluation between experts and non-experts.

1 0 0 0 OA ジャイロアクチュエータによる自転車発進時の安定化制御 続報 実機サイズでの検証

- 著者

- 南部 雄一 寺本 大輝 佐々木 健 保坂 寛

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会学術講演会講演論文集 2016年度精密工学会春季大会

- 巻号頁・発行日

- pp.127-128, 2016-03-01 (Released:2016-09-02)

自転車の姿勢の安定化に対し、ジャイロ機構を用いることで遠心力や反作用を用いた制御方法よりも少ないエネルギで制御を行うことができる.これまで理論計算とシミュレーションで検証を行ってきたが,本研究では車輪の付いていない実機サイズの実験機を用いて,ジャイロアクチュエータにより自転車が停止状態で直立可能であることを検証する.

1 0 0 0 小児専門の訪問看護ステーションの起業及び事業の報告

- 著者

- 齋藤 大地

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, pp.G3O1230, 2010

【目的】これまで、小児における慢性的な疾患に対してのリハビリテーション(以下リハ)を提供する実施主体は、行政や社会福祉法人、医療法人が殆どであった。これらに対する社会資源という呼称が意味するように、サービスの質的、量的な地域格差が恒常的に存在しており、提供されるサービス頻度や時間は、小児及び家族の必要を充分に満たすものではない。また、雇用・就業人口が少ない小児リハであるが、発達に関する全般的な知識の他、小児特有の病理、地域の福祉に関するネットワークや、家族と小児に対する接遇及び治療技能が必要で、一般の病院での受け入れや、他職種による専門性の代替えも難しい。更に小児医療は、前述のような大規模な実施主体から通所形態でサービス提供される事が多いが、昨今重度重複化している小児にとっては、通所すること自体が身体的負担となる。<BR>一方、1994年健康保険法の改正により、それまで高齢者が対象であった訪問看護は、在宅で医療・療養を受ける全ての人を対象とするものへと変わり、小児を対象とした理学療法士や作業療法士の訪問サービスが提供できる様になったが、訪問形態での小児リハのサービスは、当該地域である北海道旭川市には存在せず、空洞化していた。そこで、小児リハの経験を持つコメディカルが訪問形態で医療を提供する事業を起こすことで、上記「地域における小児リハの不足」及び「通所形態での小児リハの限界」の2つの問題点に対する、現実的な解の一つとして適合するのではとの思いがあった。機会を得て2008年5月に株式会社を設立し、看護師、作業療法士計4人を雇用して北海道の訪問看護事業者の指定を受け、事業を開始した。本事業を通じて若干の経験を得たので、報告したい。<BR>【方法】2008年5月の事業開始当初に、小児科、NICUをもつ総合病院や、地域の療育機関等の関係者に、小児専門の在宅医療と事業の方向性を説明し理解を得た。同時に各方面へのパンフレットの配布と、企業広告として地域の情報紙に一度宣伝広告を出している。利用申込みに至る経緯としては、慢性的な疾患を抱える小児の両親から直接の問い合わせを受けることが多く、次いで医師や医療職からの紹介、既利用者からの紹介等があった。事業開始からの利用者数、疾患別の分類、訪問件数の推移を、考察を交えて報告する。<BR>【説明と同意】今回の事業報告に関して、ステーション管理責任者の同意を得た。本研究には利用者等の個人情報を特定できる内容は含まれていない。<BR>【結果】事業開始からの利用者数は、緩徐ではあるが伸びている。3月~4月の年度末での利用休止、介護負担による止むを得ない施設入所による終了者が数名いた。また、小児リハの要望が多かったので、2009年5月に理学療法士を1名新規採用している。小児専門での訪問看護ステーションの経営は、医療保険の収入、スタッフの人件費支出をメインとして、現在の処黒字の収支を維持している。<BR>【考察】利用者数の緩徐だがコンスタントな増大は、地域にとって割合は少ないものの、ニーズとしては絶対的であることを示唆している。年度またぎの休止、終了者が居たのは、進級、進学、就職などのライフステージの変化や、子どもよりも年長である親による介護事情が影響したと考える。<BR>訪問形態による小児リハの提供は、胃瘻造設、人工呼吸器装着等の重症の利用者にとっては、通所に伴う感染リスクを抑えつつ、専門性の高い小児リハサービスを家庭で受けられるメリットがあり、それまで頻繁だった体調悪化や、感染症による入院は減少している。重症者に対する看護職と連携した小児リハは、体力増強や各種疾病に対する予防効果があると思われた。比較的軽症の肢体不自由児・者に対しては、二次障害や外傷、疼痛の軽減や防止により、通学や就業生活を維持することが出来ていた。<BR>【理学療法学研究としての意義】昨今の自立支援法や医療保険の改定、地域では医師不足といった事情により、小児医療全体でも施設入所離れや、外来部門の経営が厳しくなっている。理学療法診療も減算改定が続き、理学療法士の雇用状況も逆風が続いている。<BR>しかし、在宅で展開する小規模なチーム医療として訪問看護及びリハを提供することにより、重症児の入院の入院回避に成功した場合、単月の概算で1/3から1/4程度に医療保険の負担を軽減できる。幼少時と比して多忙な学生や就労者に対しては、都合の良い時間帯に訪問し、メンテナンスケアを継続的に提供することで、学業や社会生活の維持という支援が可能である。<BR>今後はアンケート調査や、評価スコアなども使用して、民間サービスとしての質と、医療の専門性としての質が合致し、地域に根ざした医療サービス業としての認知度を高めていきたい。

1 0 0 0 OA 特集論文 乳児の体験世界に〈他者〉はいつ登場するのか 質感的研究の可能性

- 著者

- 大倉 得史

- 出版者

- 日本質的心理学会

- 雑誌

- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.13-23, 2013 (Released:2020-03-11)

1 0 0 0 OA 学問の自律と憲法 ─日本学術会議会員任命拒否問題に寄せて

- 著者

- 木村 草太

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.11, pp.11_90-11_95, 2020-11-01 (Released:2021-03-26)

1 0 0 0 日本シームレス地質図オフライン版の開発と公開

- 著者

- 西岡 芳晴 北尾 馨

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, 2014

1 0 0 0 OA 外邦図にみる黄河下流域における渡口の分布

- 著者

- 王 君香

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.21-38, 2020 (Released:2020-05-08)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 3

外邦図は過去の地理情報を直接的に示す資料であり,歴史地理学を始め,地域研究,環境科学などの幅広い研究分野において重要な資料といえる。しかし,これまでの研究の多くは外邦図の目録整理やその製作史に関するものであった。本稿はこうした状況をふまえ,外邦図に記載された黄河下流域の主流における渡口に焦点を当て,旅行記に記録された孟津渡との比較を通して,外邦図の価値と限界を検証した上で,渡口の分布を復原した。さらに渡口の分布の特徴を把握し,その分布に影響を与えた要因を検討した。旅行記に記録された孟津渡の4ヶ所の渡口の内,3ヶ所は外邦図上で確認できた。このように外邦図に渡口は全て記入されているわけではないが,その多くは記載されているといえる。外邦図に基づき復原した黄河下流域の渡口は全部で178ヶ所認められる。渡口は河南省には少ないが,山東省には密に分布している。その要因としては,沿岸の河道状況,鉄道交通,都市(県城)や集落をつなぐ道路,定期市密度にみる経済の発展が関わっていたと考えられる。