- 著者

- 前山 祥一 大矢 晃久 油田 信一

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.3, pp.3_69-3_76, 1998-09-01 (Released:2008-10-03)

- 参考文献数

- 11

We introduce our researches about mobile robot navigation in real world. We have about 30 self-contained and autonomous mobile robots as experimental research platforms who are named “Yamabico”. The objective of our research is to realize a mobile robot, which can robustly navigate itself a long distance autonomously in a real environment. For navigation, a robot must recognize work space and have enough knowledge about environment. Since the information processing, sensors and actuators of the robot are very different from ones of human, the suitable representation of knowledge or the recognition of environment for the robot are also quite different. In this paper, we report some experiments on the navigation of autonomous robot being done in Intelligent Robot Laboratory of University of Tsukuba.

1 0 0 0 グラフィカルモデルによる統計的因果推論

- 著者

- 宮川 雅巳

- 出版者

- 日本統計学会

- 雑誌

- 日本統計学会誌 = Journal of the Japan Statistical Society (ISSN:03895602)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.327-356, 1999-12-01

- 参考文献数

- 62

- 被引用文献数

- 3

- 著者

- 藤岡 洋

- 出版者

- デジタルアーカイブ学会

- 雑誌

- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.s1, pp.s1-s4, 2021 (Released:2021-04-20)

- 参考文献数

- 8

編集を経ないが故にアーカイブの「原秩序尊重の原則」あるいは資料としてのリニア性が担保されている学術調査で記録される動的映像資料だが、編集を経る他の動的映像と比べ極めて冗長である。そのため「何のために記録されたか分らない」「無駄な部分が多い」と後生の研究者によって畏避されてこなかっただろうか。本稿は、冗長と見なされる部分を含む動的映像がなぜ記録されたのか、その理由ないし目的を探る。するとこうした動的映像の冗長性の一部は撮影者の「技巧」によって生み出され、分析・活用に欠かせない「痕跡」であることがわかる。

1 0 0 0 ヘーゲル論理学研究

- 著者

- ヘーゲル研究会編

- 出版者

- ヘーゲル<論理学>研究会

- 巻号頁・発行日

- 1995

1 0 0 0 OA 早産児を出産した母親の産褥早期の母乳分泌を促す搾乳ケア:文献レビュー

- 著者

- 田中 利枝 岡 美雪 北園 真希 丸山 菜穂子 堀内 成子

- 出版者

- 一般社団法人 日本助産学会

- 雑誌

- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)

- 巻号頁・発行日

- pp.JJAM-2017-0041, (Released:2018-05-18)

- 参考文献数

- 59

- 被引用文献数

- 1 3

目 的産科看護者に向けた,早産児の母親の産褥早期の母乳分泌を促す教育プログラムを開発する端緒として,母親の母乳分泌を促すための搾乳ケアについて探索する。対象と方法PubMed,CINAHL Plus with Full Text,医学中央雑誌Web, Ver.5を用い文献検索を行った。さらにCochrane Libraryに掲載されている搾乳に関するレビューに用いられている文献を追加した。その中からタイトル,抄録,本文を参考に,早産児の母親の母乳分泌量をアウトカムとする文献を抽出し,Cochrane Handbook,RoBANS,GRADE Handbookを用い,文献の質の評価を行った。また,研究目的,方法,結果について整理し,母親の母乳分泌を促すための搾乳ケアを抽出した。結 果35文献が抽出され,介入研究24件,観察研究11件であった。無作為化,隠蔽化,盲検化に関する記述が不十分で,サンプルサイズが検討されていないなど,ランダム化比較試験の質は低く,交絡変数の検討が不十分なために非ランダム化比較試験の質も低かったが,観察研究から実践に活用可能と考えられるエビデンスが得られた。早産児を出産した母親の母乳分泌を促すための搾乳ケアでは,分娩後,可能な限り1時間以内に搾乳を開始すること,1日7回以上の搾乳回数,1日100分以上の搾乳時間を確保すること,手搾乳と電動搾乳の両方について十分な説明を行い,乳汁生成II期に入るまで電動搾乳に1日6回以上の手搾乳を追加すること,カンガルーケアを実施することが有用だとわかった。結 論今後は,産科看護者による早産児を出産した母親への搾乳ケアに関する実態把握を行い,母親の母乳分泌を促すための搾乳ケアが実践できるような教育プログラムを開発していく。

1 0 0 0 IR 茨城県大洗町におけるツーリズム形態の変容に伴う観光空間の再編

- 著者

- 川添 航 坂本 優紀 喜馬 佳也乃 佐藤 壮太 渡辺 隼矢 松井 圭介

- 出版者

- 地理空間学会

- 雑誌

- 地理空間 (ISSN:18829872)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.47-62, 2018

本研究は茨城県大洗町におけるコンテンツ・ツーリズムの展開に注目し,ツーリズム形態の転換に伴う観光空間への影響,及びその変容の解明を目的とした。大洗町は観光施設を数多く有する県内でも有数の海浜観光地であり,2012年以降はアニメ「ガールズ&パンツァー」の舞台として新たな観光現象が生じている地域である。大洗町においては,当初は店舗・組織におけるアニメファンへの対応はまちまちであったが,多くの訪問客が訪れるにつれて,商工会の主導により積極的にコンテンツを地域の資源として取り入れ,多くのアニメファンを来訪者として呼び込むことに成功した。宿泊業においては,アニメ放映以前までは夏季の家族連れや団体客が宿泊者の中心であったが,放映以降は夏季以外の1人客の割合が大きく増加するなど変化が生じた。コンテンツ・ツーリズムの導入によるホスト・ゲスト間の関係性の変化は新たな観光者を呼ぶ契機となったことが明らかとなった。

- 著者

- Tuan Duong NGUYEN Marthinus Christoffel DU PLESSIS Takafumi KANAMORI Masashi SUGIYAMA

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE Transactions on Information and Systems (ISSN:09168532)

- 巻号頁・発行日

- vol.E97.D, no.7, pp.1822-1829, 2014 (Released:2014-07-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2 5

We address the problem of estimating the difference between two probability densities. A naive approach is a two-step procedure that first estimates two densities separately and then computes their difference. However, such a two-step procedure does not necessarily work well because the first step is performed without regard to the second step and thus a small error in the first stage can cause a big error in the second stage. Recently, a single-shot method called the least-squares density-difference (LSDD) estimator has been proposed. LSDD directly estimates the density difference without separately estimating two densities, and it was demonstrated to outperform the two-step approach. In this paper, we propose a variation of LSDD called the constrained least-squares density-difference (CLSDD) estimator, and theoretically prove that CLSDD improves the accuracy of density difference estimation for correctly specified parametric models. The usefulness of the proposed method is also demonstrated experimentally.

1 0 0 0 OA 「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」の改定

- 著者

- 小野里 憲一 大野 義照

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.7, pp.7_3-7_8, 2011 (Released:2012-07-01)

- 参考文献数

- 5

2010年11月に「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」が改定された。「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」は「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」と「建築工事標準仕様書 JASS 5 鉄筋コンクリート工事」の間を取り持ち,両者の不足部分を補足し,配筋用の設計図面作成の手引きを示すとともに,鉄筋工事の施工方法を紹介することを目的としている。本報では2010年版の「鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説」の改定の要点を解説する。

1 0 0 0 IR 「女性は数学が苦手」:―ステレオタイプの影響について考える―

- 著者

- 森永 康子

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.49-61, 2017

It is unclear why the number of women in the fields of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) is still small. In this review article, I focus on gender stereotypes (i.e., the belief that "women canʼt do math") from a social psychological perspective. It has been reported that women and girls are influenced by negative stereotypes in experimental settings as well as in the real world. For example, researchers have found that negative stereotypes can undermine the performance of women in math exams. More recently, implicit stereotypes have been found to affect womenʼs math preferences either equally or even more than explicit stereotypes. How can we counteract the effects of negative stereotypes? Interventions, such as informing women that their math performances and career decisions are often unconsciously influenced by gender stereotypes, have been introduced based on accumulated knowledge of both gender and stereotypes. Having reviewed such literature, I conclude that psychologists in Japan should put more effort into conducting research on how to encourage women and girls to pursue their career plans, especially in the STEM field.

1 0 0 0 中国国民政府初期における反省院の設置と人事

<p>本稿は、党国体制下の司法制度の底流になる「司法の党化」に着目し、その現れの一つである党系統の情報機関が関与した反省院―政治犯を矯正する特殊な教育施設―の設置の経緯と人事を検討することで、中国国民政府初期における中国国民党と司法機関の連繋を明らかにするものである。<br>党国体制下の司法当局は、国家の富強が個人の自由に優先するという考えの下、敵対する勢力(中国共産党)を取締まる特別法を設けて中国国民党政権の維持に資する司法制度の構築をはかりつつ、憲政に備えた「近代化」を模索していた。前者に比重を置いた「司法の党化」を推進する勢力は、立憲主義の確立を目指す勢力と鬩ぎ合いながら、「司法は党の決定する政治の下にあるべきである」とする方策を引継いで司法機関を運営していった。<br>一九三二年に司法院から行政院に司法行政部の所管が変更されると、司法院は全国に赴任する司法官の人事権と司法経費などの権限を失った。そして、司法行政部部長の羅文幹によって人権と自由権が重視されると、これまでの「司法の党化」の路線は抑えられた。司法院の要職をほぼ独占し、党と政府の要職を一定数占めた旧西山会議派と、党系統の情報機関を任された陳立夫を中心としたCC系は、それを不満として司法行政部を司法院に回帰させ、部次長人事に介入して、司法官の党員化を積極的に進めた。<br>一九二七年四月の清党後、旧西山会議派の沈玄蘆を院長に、浙江省に浙江反省院が設置された。司法行政部は、浙江反省院の修正草案を参考に「反省院条例」(一九二九年一一月二五日)を制定し、反革命犯を感化するための反省院を設置した。院内は総務、管理、訓育の三科に分かれていたが、一般の監獄とは異なり、訓育科が中心となる特殊な教育施設であった。反省院には数多くの中国共産党員が収容された。<br>当初、反省院院長には、高等法院院長が兼任し、司法機関側が実権を掌握していた。一九三三年に「各反省院を中央の直轄に改める案」が出されると、党系統の情報機関が反省院の実権を掌握し、徐々に勢力を伸ばしていった。<br>党国体制下の司法機関と党系統の情報機関の連繋の裏には、中国国民党中央執行委員会における、旧西山会議派とCC系による有形無形の支持があったことを提示する。</p>

- 著者

- 上 昌広

- 出版者

- 蕗書房 ; 2011-

- 雑誌

- ライフライン21がんの先進医療 : がん患者と家族に希望の光を与える情報誌

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.59-61, 2020-10

1 0 0 0 OA 販売業者から見たアメリカの米事情 カリフォルニア産米の流通・価格・食味を中心に

- 著者

- 江川 久洋

- 出版者

- 日本熱帯農業学会

- 雑誌

- 熱帯農業 (ISSN:00215260)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.115-124, 1990-06-01 (Released:2010-03-19)

1 0 0 0 OA 医療用ディスポーザブル不織布の動向

- 著者

- 黒柳 能光

- 出版者

- The Society of Fiber Science and Technology, Japan

- 雑誌

- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.9, pp.P394-P397, 1989-09-10 (Released:2008-11-28)

- 参考文献数

- 7

- 著者

- Yukihisa Takayama Akihiro Nishie Daisuke Okamoto Nobuhiro Fujita Yoshiki Asayama Yasuhiro Ushijima Tomoharu Yoshizumi Masami Yoneyama Kousei Ishigami

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.mp.2020-0151, (Released:2021-04-20)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 5

Purpose: To evaluate the utility of T2-enhanced spin-echo imaging using the time-reversed gradient echo sequence (T2FFE imaging) in the hepatobiliary phase (HBP) of gadoxetic acid-enhanced MRI (Gd-EOB-MRI) for differentiating hemangiomas from metastatic tumors.Methods: A total of 61 patients with 133 liver lesions, including 37 hemangiomas and 96 metastatic tumors, were scanned by Gd-EOB-MRI. Four data sets were independently analyzed by two readers: (1) 3D fat-suppressed T2-weighted imaging (FS-T2WI) alone; (2) the combination of 3D FS-T2WI and T2FFE imaging in the HBP of Gd-EOB-MRI; (3) the combination of 3D FS-T2WI, diffusion-weighted imaging (DWI) with the b-value of 1000 s/mm2 and the apparent diffusion coefficient (ADC); and (4) a dynamic study of Gd-EOB-MRI. After classifying the lesion sizes as ≤ 10 mm or > 10 mm, we conducted a receiver-operating characteristic analysis to compare diagnostic accuracies among the four data sets for differentiating hemangiomas from metastatic tumors.Results: The areas under the curves (AUCs) of the four data sets of two readers were: (1) ≤ 10 mm (0.85 and 0.91) and > 10 mm (0.88 and 0.97), (2) ≤ 10 mm (0.94 and 0.94) and > 10 mm (0.96 and 0.95), (3) ≤ 10 mm (0.90 and 0.87) and > 10 mm (0.89 and 0.95), and (4) ≤ 10 mm (0.62 and 0.67) and > 10 mm (0.76 and 0.71), respectively. Data sets (2) and (3) showed no significant differences in AUCs, but both showed significantly higher AUCs compared to that of (4) regardless of the lesion size (P < 0.05).Conclusion: The combination of 3D FS-T2WI and T2FFE imaging in the HBP of Gd-EOB-MRI achieved an accuracy equivalent to that of the combination of 3D FS-T2WI, DWI, and ADC and might be helpful in differentiating hemangiomas from metastatic tumors.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1495, pp.50-54, 2009-06-15

今年4月上旬、2009年2月期の過去最高益を報告した決算会見もそうだった。ファミリーマート社長の上田準二は、生鮮売り場「ファミマフレッシュ」の可能性について聞かれ、まずはこう切り出した。 「ウチの家内もね、スーパーが安いからと言って、車で買いに行くんですけど、レシート見たらね、『安かったー!』って言って1万円くらい買ってくるんですねぇ。

1 0 0 0 OA 東京低地東部の景観 : 葛西における景観的特徴とその変貌

- 著者

- 谷口 榮

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, pp.137-164, 2004-02-27

東京都東部に広がる低地帯を東京低地と呼んでおり,隅田川以東の現在の葛飾・江戸川・隅田・江東区域は歴史的に葛西と呼び慣わされてきた。江戸時代,葛西は江戸近郊の行楽地として,多くの江戸庶民が足を運んだ。その様子は,十方庵敬順の『遊歴雑記』や村尾正靖の『嘉陵紀行』など当時の史料からうかがい知ることができる。本稿では,江戸人が訪れた葛西地域の景観はどのようなものであったのかを探り,その景観的特徴から東京低地に位置する葛西の地域性の一端を明らかにすることを目的とした。分析の結果,葛西の景観の特徴として,眺望の利く「打闢きたる曠地」と,川辺を中心とした川沿いの風景であると指摘することができた。葛西は,河川が集中し,低地ならではの起伏の乏しい平らな土地といえる。その土地には「天然なる奇麗にして眺望いわんことなし」と,水辺には蘆荻が繁茂し,開けた土地には草花・木・鳥などの自然の織り成す「天然」があり,また眺望の素晴らしさが江戸の人々から好まれていたことがわかった。中川や小合溜には釣人が集う格好の憩いの場ともなっていた。18世紀以降,江戸庶民の「延気」の場として『江戸名所図会』の中でも紹介されるようになった葛西は,江戸の人々を受け入れるために,寺社仏閣や信仰だけでなく,茶屋などの休み処が設けられ,川魚料理などの名物や花名所を整備したり,江戸と行楽地葛西を結ぶ曳舟川に引舟を運行するなど,行楽地としての舞台装置が整えられていったのである。しかし近代以降,荒川放水路開削に伴いかつて葛西と呼ばれた広大な開けた土地が分断されてしまう。さらに関東大震災と第二次世界大戦という二つの災害を契機として,都市化という波に浸食されながら,江戸の人々に愛された葛西の風景は,川の汚れとともにその面影を失ってしまった。

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コミュニケ-ション (ISSN:09107215)

- 巻号頁・発行日

- no.311, pp.73-75, 2000-02-07

次世代携帯電話「IMT-2000」に対抗する無線データ通信サービスが登場する。米クアルコムが開発した独自の無線通信技術「HDR」を現行のcdmaOne携帯電話システムに付加すれば,最大2.4Mビット/秒のパケット伝送が可能になる。

1 0 0 0 IR 私的カフェ論(その6)

- 著者

- 伊藤 眞

- 出版者

- 慶應義塾大学出版会

- 雑誌

- 三田商学研究 (ISSN:0544571X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.13-37, 2017-10

大庄過労死事件の判決における高裁の判断を争点ごとに要約したうえで, 対応するワタミと電通の想定される争点および法的判断について検討する。死亡前の実際の時間外労働時間は3件とも過労死認定基準を超えており, 長時間に及ぶ時間外労働と過労死との因果関係が認められ労災認定された。過労死の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」は専門検討会報告を基礎として定められ, 時間外労働が発症前1ヶ月間に100時間を超える場合, または発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって1ヶ月当たり80時間を超える場合, 業務と心臓疾患の発症との関連性が強いと判断されている。この認定基準を, 大庄事件において経験則として重視することに何らの問題もない, と大阪高裁は判断した。ワタミおよび電通の過労死に関しては「心理的負荷による精神障害の認定基準」が適用されるが, 同様に専門検討会報告を基礎として定められ, 経験則として重視することに何らの問題もないと解される。大庄では, 三六協定で定めた1ヶ月45時間を超える時間外労働が常態化し100時間超も少なくなかった。ワタミ久里浜店で美菜さんの141時間の時間外労働は三六協定の時間を遙かに超え, 電通でも12月の三六協定適用以前から深夜残業・休日残業が常態化し, その限度基準を超えていた。大庄事件判決で, 労災規定の脳・心臓疾患の認定基準につき「①現行基準発出以前から過重労働と心臓疾患との関係を一般社会が認識。②著名な訴訟事件につき過重労働と心臓疾患との関係を認める判例も積み重ねられている。③これら事件は一般にも報道されてきていた。④これらを踏まえ専門検討会報告に基づき厚生労働省により定められた現行認定基準が発出。⑤この発出から事故発生までに5 年以上が経過, 大庄にとっても十分認識可能な状況であった」と判断された。それゆえ, 大庄は労災認定基準をも考慮に入れ, 社員の長時間労働を抑制する措置をとることが要請されており, 長時間労働による災害から労働者を守るための適切な措置をとらないことによって災害が発生すれば, 安全配慮義務に違反したと評価されることは当然とされた。ワタミの過労死についても, 脳・心臓疾患および心理的負荷による精神障害等に関する現行認定基準を考慮に入れて, 社員の長時間労働を抑制する措置をとることが要請されているから, 「安全配慮義務に違反したと評価されることは当然である」という結論はそのまま当てはまる。電通の過労死についても, 1991年に入社2年目の男性社員が過重労働で自殺, 遺族が起こした裁判で2000年3月に最高裁が会社側の責任を認定したので, 認定基準について熟知していたにもかかわらず, 労働状況は変わっていなかったから, 「安全配慮義務に違反したと評価されることは当然である」という結論になる。大庄は, 社員の長時間労働の抑制のために, 社員の労働時間を把握し, 長時間労働の是正のための適切な措置をとっていたとは認められない, と判示された。ワタミも電通も同様である。ワタミの他店配属の美菜さん同期によれば「勤務時間は改竄している。店長もエリアマネージャーも知っている。休憩は1時間取っていることになっているが, 実際は店内が忙しく, 30分しか取ることができない。30分の休みの中で食事, トイレへ行く。そして, 12時間の労働が続く。よっぽどのタフな人でないと社員はできないと思う」状況であった。電通も, まつりさんの深夜残業・休日出勤の業務を私的情報収集・自己啓発などの名目で認めず, 残業申告時間は月70時間に収まっていて, 正確な実態を把握していなかった。専門検討会報告は, 心疾患発生の医学的機序が不明とされる事案においても長時間労働と災害との因果関係の蓋然性を認めるものであり, 多数の社員に長時間労働をさせていれば, そのような疾患が誰かには発生しうる蓋然性は予見できるから, 災害発生の予見可能性はあったと考えるべきと, 高裁は大庄に判示している。精神障害の労災認定基準に関する専門委員会報告書も長時間労働と災害との因果関係の蓋然性を認めるものであり, ワタミおよび電通の場合においても, 同様に災害発生の予見可能性はあったと考えるべきことになる。上記判断に基づき, 大庄において現実に全社的かつ恒常的に存在していた社員の長時間労働について, これを抑制する措置がとられていなかったことをもって安全配慮義務違反と判断された。この高裁の判断は, 同様にワタミと電通(まつりさんの場合, さらに直属上司の苛烈なパワハラがあり, セクハラもあった)にも当てはまる。大庄取締役らの責任についても, 高裁は, 従業員の多数が長時間労働に従事していることを認識あるいは極めて容易に認識し得たにもかかわらず, 会社にこれを放置させ是正するための措置をとらせていなかったことをもって善管注意義務違反があると判断。不法行為責任についても同断である, とした。また, 責任感のある誠実な経営者であれば自社の労働者の至高の法益である生命・健康を損なうことがないような体制を構築し, 長時間労働による過重労働を抑制する措置をとる義務があることは自明であり, この点の義務懈怠によって不幸にも労働者が死に至った場合は悪意または重過失が認められると判断。不法行為責任についても同断である, とした。ワタミおよび電通の取締役らについても, 損害賠償請求裁判の判決が出た場合には, 大庄の場合と同様に上記判断が示されることになると解される。それゆえ, ワタミは, 東京地裁において遺族の主張をすべて認める和解をせざるを得なかった。ワタミの認識と思考方法を見るため, 遺族との和解に至るまでの交渉過程を概観する。また, 電通和解の開示された内容を概観する。さらに, 3社の従業員の心得を概観し経営者の考え方を見てみる。論文

- 著者

- Shinya Suzuki Mayako Uchida Yukio Suga Hideki Sugawara Hideya Kokubun Yoshihiro Uesawa Takayuki Nakagawa Hisamitsu Takase

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.7, pp.1164-1171, 2019-07-01 (Released:2019-07-01)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 2 12

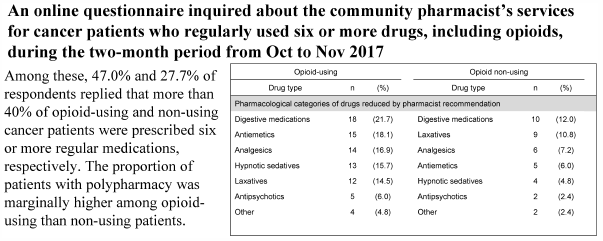

No nationwide study on polypharmacy in palliative care among Japanese community pharmacies has yet been conducted. We conducted an online questionnaire survey for community pharmacist members of The Japanese Society for Pharmaceutical Palliative Care and Sciences regarding their contributions to cancer patients who regularly used six or more drugs, including opioids, in service during the two-month period from October to November 2017. Of 579 community pharmacists, 83 responded to the survey (14.3%). Among them, 47.0 and 27.7% of respondents replied that more than 40% of opioid-using and non-using cancer patients were prescribed six or more regular medications, respectively. The proportion of patients with polypharmacy was marginally higher among opioid-using than non-using patients. Additionally, 31.3 and 22.9% of respondents replied that a low or moderate rate of opioid-using and non-using patients with polypharmacy received inappropriate prescriptions, respectively, including “unnecessary medications,” “adverse drug reactions” and “duplication of pharmacological effect.” The proportion of patients who received inappropriate prescriptions was significantly higher among opioid-using than non-using patients. Furthermore, 37.3 and 19.3% of respondents replied that pharmacist’s recommendations contributed to drug reduction in opioid-using and non-using patients with polypharmacy who received inappropriate prescriptions, respectively. The responders with higher confidence in palliative care showed more success rate for reducing inappropriate medications. Our findings suggest that opioid use can be associated with an increased risk of polypharmacy in cancer patients, and that recommendations by a population of community pharmacists can reduce inappropriate medications and improve adverse drug reactions in both opioid-using and non-using cancer patients with polypharmacy.