7 0 0 0 戦国織豊期飛鳥井家の破子鞠の会について

- 著者

- 尾下 成敏

- 出版者

- 藝能史研究會

- 雑誌

- 藝能史研究 = History of the performing arts (ISSN:03869504)

- 巻号頁・発行日

- no.234, pp.1-16, 2021-07

7 0 0 0 プロトロンビンフラグメントF1+2

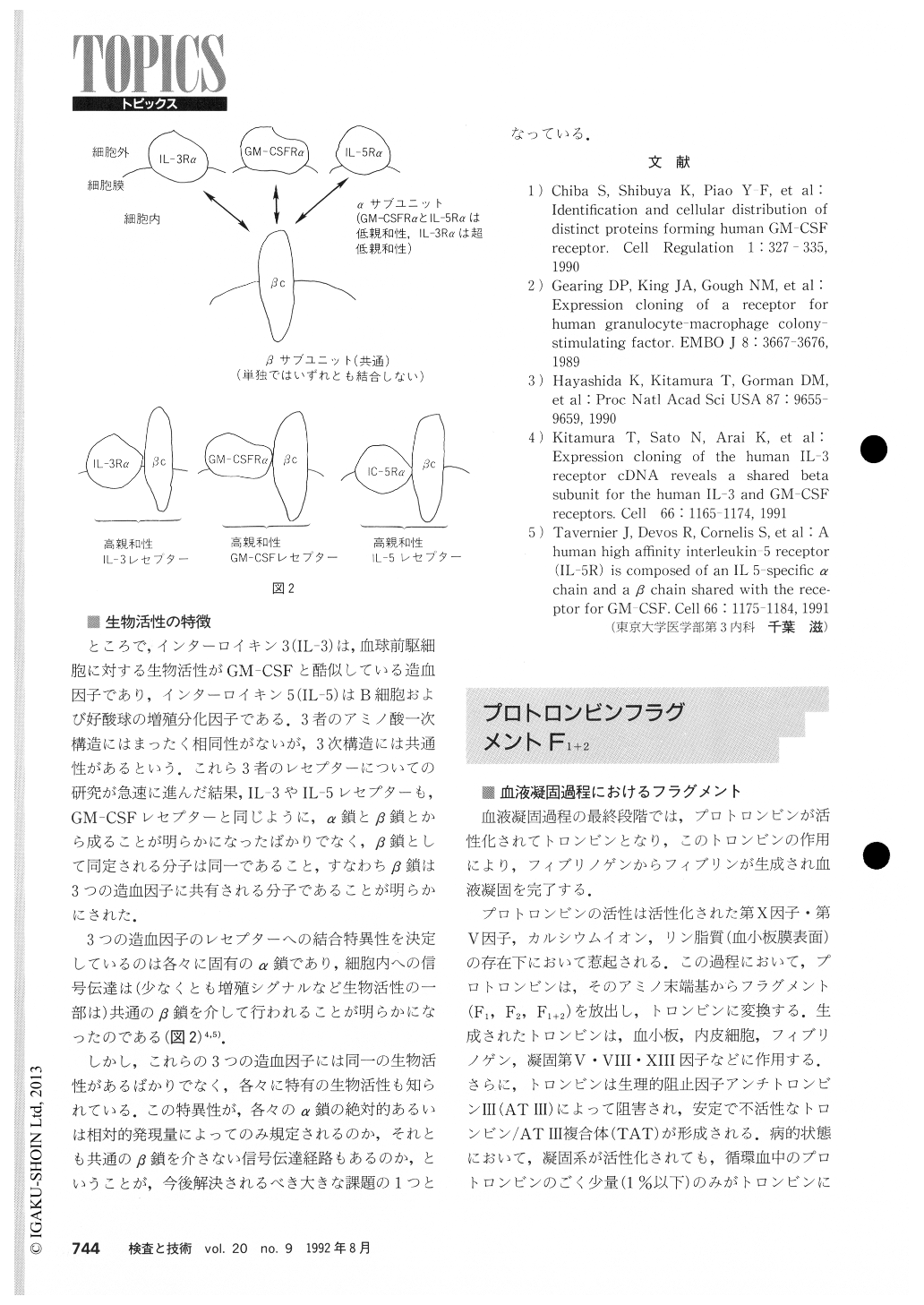

■血夜凝固過程におけるフラグメント 血液凝固過程の最終段階では,プロトロンビンが活性化されてトロンビンとなり,このトロンビンの作用により,フィブリノゲンからフィブリンが生成され血液凝固を完了する. プロトロンビンの活性は活性化された第X因子・第V因子,カルシウムイオン,リン脂質(血小板膜表面)の存在下において惹起される.この過程において,プロトロンビンは,そのアミノ末端基からフラグメント(F1,F2,F1+2)を放出し,トロンビンに変換する.生成されたトロンビンは,血小板,内皮細胞,フィブリノゲン,凝固第V・VIII・XIII因子などに作用する.さらに,トロンビンは生理的阻止因子アンチトロンビンIII(AT III)によって阻害され,安定で不活性なトロンビン/AT III複合体(TAT)が形成される.病的状態において,凝固系が活性化されても,循環血中のプロトロンビンのごく少量(1%以下)のみがトロンビンに変換されるだけである.それゆえ,プロトロンビンあるいはAT IIIの量を測定しても,血液内でのトロンビンの生成を評価することは不可能である.また,不安定なトロンビンを直接的に測定することも極めて困難である.一方,F2/F1+2あるいはTATはトロンビンに比べて安定であり,血中寿命も長いことから,これらを測定しうるならば,その血中の量的変化から,少量のトロンビン生成をモニターすることが可能となると想定しうる.

- 著者

- 三和 義秀

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.92-110, 2013-02-20 (Released:2013-04-18)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1 1

本研究では,主人公への理解が成立する小説においては読者のパーソナリティ特性と物語理解における認知的評価との間には因果関係があり,その関係を介して読後の感情状態が形成されるモデルを仮説とした.そして,111 名の被験者の性格と共感性,4 点の短編小説に対する認知的評価,及び読後の感情状態を測定し,共分散構造分析によって仮説モデルの妥当性を検証した. その結果,主人公に対する理解が成立した2 点の素材においては仮説モデルが採択され,外向性や協調性が高い読者ほど共感や同情が強まる因果関係が認められ,その関係が読後の否定的な感情状態の形成に影響する傾向が示された.一方,主人公の理解が抑制された2 点の素材においては仮説モデルが採択されなかった.これらのことから,主人公に対する理解が成立する小説においては,読者のパーソナリティ特性と認知的評価との間の因果関係を介して読後の感情状態が形成される可能性を示唆した.

7 0 0 0 OA 患者のための鍼灸学 石川日出鶴丸が描いた理想の医療と鍼灸

- 著者

- 山本 哲朗

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.194-204, 2012 (Released:2012-12-10)

- 参考文献数

- 14

本稿では、 鍼灸医学の危機を救った石川日出鶴丸の足跡を辿り、 彼の目指した科学的基盤に基づいた鍼灸医学についての考察を行います。 石川先生は、 富山県の出身で、 東京帝国大学を卒業後、 京都帝国大学の天谷教授の下で研究生活に入り、 1908年から4年間、 最先端科学が花開くヨーロッパに留学されます。 主にゲッチンゲン大学のフェルボルン教授の下で研究しますが、 短期間ながら、 ぺテルスブルグ大学のパブロフ教授や英国のスターリング教授、 シェリントン教授なども訪れています。 このヨーロッパでの経験が、 後年の研究発展へとつながるのです。 帰国後は、 京都帝国大学の教授として、 日本の生理学研究を大きく発展させ、 同時に、 鍼灸医学や心理生理学にも生理科学的手法による解析を試みられました。 石川先生は、 神経生理学領域では、 加藤元一教授との論争で有名です。 この論争は、 神経の活動電流が、 麻酔部位で、 減衰して伝導するか(減衰論)、 減衰せずに伝導するか(不減衰論)というもので、 加藤教授が石川先生の愛弟子の一人であったことにより非常な注目を集めました。 京都帝国大学を退官後、 1944年に三重大学医学部の前身である三重県立医学専門学校長として津市に来られ、 翌年には、 大学病院に鍼灸療法科を開設されます。 終戦後、 GHQは、 当時の鍼灸などの伝統医学が、 西洋医学の水準からすると、 科学的根拠に乏しいことから、 「鍼灸禁止令」を考えていました。 先生は、 御自身の研究結果をもとに、 GHQ関係者に鍼灸医学の科学性を説明され、 実際に鍼灸を施術してその効果も体験させ、 鍼灸の存続に貢献されます。 しかし、 この間の過労のためか、 1949年に教授会の席で脳卒中を発症し亡くなられます。 石川先生の遺志は、 弟子の笹川久吾京都大学教授に引き継がれ、 日本鍼灸学会が結成されます。 第1回日本鍼灸学会が1954年に京都大学で開催され、 現在の隆盛へと繋がるわけです。

センター試験など大学入試試験レベルの短答式記述試験の自動採点および人間による採点を支援する実用可能なシステムを試作・実装する。採点は設問ごとに作題者が用意した「模範解答」と「採点基準」に従いシステムがある程度の精度をもった採点計算(自動採点)を行うことを基本とし、その結果を人間が確認・修正できるものとする。このシステムの最大の特徴は「(予め用意された)模範解答」と「(被験者の実際の)記述解答」との意味的同一性や含意性の判定に採点済みの教師データを使わないことにある。予め別に用意された新聞や教科書、Wikipediaなど別のコーパスなどから自動構築した言語モデルによって判定を行う。

7 0 0 0 OA 国内農畜水産物の放射性セシウム汚染の年次推移と加工·調理での放射性セシウム動態研究の現状

- 著者

- 八戸 真弓 濱松 潮香 川本 伸一

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.1-26, 2015-01-15 (Released:2015-02-28)

- 参考文献数

- 56

- 被引用文献数

- 3 5

The Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Fukushima Daiichi nuclear power plant accident caused by the Great East Japan Earthquake on March 11, 2011, resulted in the release of large amounts of radioactive materials (mainly radioactive iodine 131I, and radioactive cesium 134Cs and 137Cs) into the environment that subsequently contaminated agricultural products. Currently, agricultural contamination by radioactive iodine, with a short half-life of 8d, is no longer an issue, since three-and-a-half years have passed since the accident. However, the radioactive cesium isotopes 134Cs and 137Cs have long half-lives (2 years and 30 years), and have maintained 30% and 92% of their initial radioactivity, respectively. Therefore, long-term monitoring of these radionuclides is required with respect to food contamination. Consumers and food manufacturers alike are greatly concerned with the behavior of radioactive materials during the food processing and cooking of raw agricultural materials. Under a wide range of countermeasures to mitigate the consequences of the nuclear accident for agriculture in the affected regions of Japan, the contamination of agricultural products with radioactive cesium has been greatly reduced in the past three-and-a-half years. Furthermore, numerous studies have focused on examining the behavior of radioactive cesium during the processing and cooking of domestic agricultural, livestock, and fishery products. In this paper, we provide an overview of the inspection results of FY2011 to FY2013 on radioactive cesium levels in agricultural, livestock, and fishery products, as well as research results collected to date on radioactive cesium behavior in the processing and cooking of these products. An English version of all figures and tables in this paper is presented in the Appendix.

7 0 0 0 OA 肥満が静脈麻酔薬の薬物動態に及ぼす影響

- 著者

- 小原 伸樹

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.5, pp.719-727, 2013 (Released:2013-11-09)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

肥満は静脈麻酔薬の薬物動態を変化させるため,麻酔科医は薬物動態に関する基本的な考え方を理解して麻酔薬の投与計画を行う必要がある.肥満患者への利用を想定せずに作成されたPKモデルを用いたシミュレーションやTCI投与の結果は不正確になりうる.最近,肥満患者のために従来のものから修正された,または“アロメトリックスケーリング”や“3/4ルール”を応用した新しい薬物動態モデルが発表されており,シミュレーションに用いて麻酔薬投与量を決定する場合の参考になる.

7 0 0 0 オナニーサンダーバード藤沢

- 著者

- 木下 古栗

- 出版者

- 河出書房新社

- 雑誌

- 文芸 (ISSN:05251885)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.403-430, 2018

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1313, pp.110-112, 2005-10-24

1秒間の着陸のために、4年の歳月を費やす。そんな小惑星探査計画が11月初旬、見せ場を迎える。 2003年5月9日に「M-V(ミュー・ファイブ)ロケット5号機」で打ち上げられた小惑星探査機「MUSES-C」は、打ち上げ成功後、文部科学省所管の独立行政法人である宇宙航空研究開発機構(JAXA)により「はやぶさ」と命名された。

7 0 0 0 OA 所有者不明土地問題と入会権

- 著者

- 高村 学人

- 出版者

- 中日本入会林野研究会

- 雑誌

- 入会林野研究 (ISSN:2186036X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.5-20, 2020 (Released:2020-05-01)

所有者不明土地問題を解決する立法の一つとして表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化法が制定された。本稿では、この法が入会に由来する土地に与える影響を考察し、入会集団の力を活かす法実施のあり方を提唱する。所有者不明土地問題は、入会地の全面積を所有者不明土地にカウントし、入会集団のほとんどが既に消滅したとの事実認識に立っている。この認識は誤っているが、それに起因して入会地に対しても利用の実質を見ず、登記上の名義にのみ注目し、その変則をトップダウン的に解消することを法は目指している。今後、字名義の土地を市町村帰属と見做したり、ポツダム政令の効力を拡張する見解・運用が一般化した場合、入会地の多くが機械処理的に公有化される恐れがある。本稿は、このような法運用ではなく、入会地を利用してきた地縁的結合を法的に組織化し、他の政策も併せて動員することで土地の共同管理の担い手へ再生させる法実施を行うべきことを主張する。最後にそれに向けた既存の法制度の活用法と研究上の課題を提示する。

7 0 0 0 IR マウスの生育に伴うネズミ駆除器からの電磁波曝露に対する感受性の変化

- 著者

- 畑中 恒夫 田村 暁良 浅村 恵未

- 出版者

- 千葉大学教育学部

- 雑誌

- 千葉大学教育学部研究紀要 (ISSN:13482084)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, pp.309-316, 2005-02

ネズミ駆除器の電磁波がマウスの生理作用に様々な影響を及ぼすことが知られている。それらの電磁波に対する感受性がマウスの成長段階により異なるかどうか確かめるため, 成体, 幼若体及び乳児を市販のネズミ駆除器の電磁波に曝露し, 影響を調べた。その結果, 成体では電磁波を感じ装置を避けることが示されたが, 長期間の曝露に対しても, 曝露期間中, 餌及び水の摂取量と体重に変化がなかった。また, 幼若体も順調に成長し, 共に電磁波曝露の影響が見られなかった。しかし, 乳児は3分の2が曝露期間中に死亡し, 生存した個体も成長が遅れ, 授乳期には電磁波曝露は重大な影響を及ぼすことが示された。

- 著者

- 三盃 亜美 宇野 彰 春原 則子 金子 真人 粟屋 徳子 狐塚 順子 後藤 多可志

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.218-225, 2018 (Released:2018-09-15)

- 参考文献数

- 11

本研究では,発達性ディスレクシアのある児童生徒(ディスレクシア群)を対象に,漢字を刺激とした文字/非文字判別課題と語彙判断課題を行い,定型発達児童生徒(定型発達群)の成績と比較して,視覚的分析と文字入力辞書の発達を検討した.文字/非文字判別課題では,実在字刺激に対してディスレクシア群と定型発達群の正答率に有意差は見られなかったが,実在字と形態が類似する非実在字に対してディスレクシア群の正答率は定型発達群よりも有意に低かった.また語彙判断課題においては,実在語,同音擬似語,実在語と形態が類似する非同音非語に対して,ディスレクシア群の正答率は定型発達群よりも低かった.実在語と形態が類似していない非同音非語に対しては正答率に有意差はなかった.以上の結果から,本研究のディスレクシア群の視覚的分析と文字入力辞書は定型発達群ほど発達していないと考えられた.

7 0 0 0 OA 択一式筆記試験における正答の位置

- 著者

- 中島 定彦 安藤 拓也 徳力 洋介 Sadahiko Nakajima T. Ando Y. Tokuriki

- 雑誌

- 関西学院大学心理科学研究 = Kwansei Gakuin University Bulletin of Psychological Science Research (ISSN:21876355)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, pp.9-15, 2018-03-25

7 0 0 0 OA 真核生物の起源における原核生物の重要性と当時の地球環境

- 著者

- 武山 尚生 高橋 佑歌 永田 祥平 澤木 佑介 佐藤 友彦 丸山 茂徳 金井 昭夫

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.6, pp.899-912, 2020-12-25 (Released:2021-01-18)

- 参考文献数

- 56

- 被引用文献数

- 2

The origin of eukaryotic organisms is one of the most important questions in biology. So far, it has been suggested that eukaryotes are phylogenetically related to Archaea. Indeed, recent progress in archaeal genomic biology seems to have accurately determined the exact position of Archaea in the birth of the Eukaryota. In particular, identifying groups of archaeal species, such as the superphylum TACK and the Asgard archaea, has shown that primitive genes for eukaryotic signature proteins (ESP) already existed in the genomes of these archaeal species. Some ESPs are especially important, including actin and tubulin in the cytoskeleton and the ESCRT complex, which is involved in nuclear membrane formation. There have been many reports that eukaryotic intracellular organelles, such as mitochondria and chloroplasts, evolved from specific symbiotic bacteria. Moreover, eukaryotic genes are disrupted by intronic sequences, which must be removed or “spliced” and the exons connected after the primary transcript is generated, to make a mature functional mRNA. Recently, it has been suggested that the self-splicing factor in both bacterial and archaeal genomes, called “group II intron”, may cause gene disruption. In this review, the frontiers of genome biology are summarized in terms of the importance of prokaryotes (both Archaea and Bacteria) for the origin of Eukarya. From an Earth history perspective, how the increase in atmospheric oxygen concentration at 2.4-2.0 billion years ago may have contributed to the rise of the eukaryotes is discussed.

7 0 0 0 OA シンクロする人々: 個人間の身体的同期に関するレビュー

- 著者

- 児玉 謙太郎 岡﨑 俊太郎 藤原 健 清水 大地

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.593-608, 2021-12-01 (Released:2021-12-15)

- 参考文献数

- 119

This review article addresses behavioral synchronization between people, which is widely observed in daily communication. In particular, researchers have investigated the social function, cognitive processes, and mechanisms of behavioral synchronization from various perspectives. It is suggested that behavioral synchronization is one of the bases of human communication. However, researchers face difficulties in providing an overview of research on synchronization because previous studies have covered a broad range of topics. Furthermore, these studies have been subdivided and often include their own individually developed theories and methodologies. We categorized a vast range of existing literature into three research approaches to review synchronization studies and related research topics: 1) the social psychology approach, focusing on social factors and effects, 2) the cognitive approach, based on shared representation and predictive mechanisms, and 3) the dynamical systems approach, derived from the self-organization theory. We discuss their commonalities, differences, and mutual connectivity while considering the future direction of synchronization studies.

7 0 0 0 OA 06_戦後のGHQ旋風と日本鍼灸の再出発

- 著者

- 奥津 貴子

- 出版者

- 社会鍼灸学研究会

- 雑誌

- 社会鍼灸学研究 (ISSN:21869227)

- 巻号頁・発行日

- no.11, pp.34-43, 2017-07-30

- 著者

- 安里 全勝

- 出版者

- 山梨学院大学

- 雑誌

- 山梨学院大学法学論集 (ISSN:03876160)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.193-212, 2000-05-25

7 0 0 0 OA 現代詩における言葉 : 塊の現象学の観点とジャック・ラカンの観点より

- 著者

- 西村 則昭

- 出版者

- 仁愛大学

- 雑誌

- 仁愛大学研究紀要 (ISSN:13477765)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.41-56, 2007

詩とは,言葉を言語の日常的なあり方(散文的なあり方)から離脱させることによって,新しい時空,魂(散文的な言葉ではうまく捉えられない感覚や思い)に相応しい場を,開き出すものであるといえる.ところで,現在の言語の状況を見るならば,言語の散文的なあり方の拘束力が強まり,詩的な飛躍は難しくなっているのではないだろうか.現代の詩人たちは,言語の散文的なあり方の強い拘束力を意識した上で,それに対抗しうるより強度のある言葉を探求しているように思われる.本稿では,現代日本の詩人,金井美恵子(1947- ),野木京子(1957- ),小笠原鳥類(1977- ),水無田気流(1970- )の各々の作品を取り上げ,それらにはどのような魂の論理が見出されるか,分析解釈を行なった(魂の現象学の試み)が,その際,ジャック・ラガンの精神分析理論を参照しつつ,それらの作品における魂の表現のための言葉はどのようなものであるかを論じた.

7 0 0 0 OA 国道229号線豊浜トンネル上部斜面の岩盤崩落メカニズムに関する地質工学的考察

- 著者

- 菊地 宏吉 水戸 義忠

- 出版者

- 一般社団法人日本応用地質学会

- 雑誌

- 応用地質 (ISSN:02867737)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.5, pp.456-470, 1998-12-10

- 被引用文献数

- 4

平成8年2月10日午前8時10分ごろ, 北海道西海岸に位置する一般国道229号豊浜トンネル古平側坑口部上方の岩盤斜面において, 大規模岩盤ブロックが崩落した.本論文においては, 現地調査・現場試験および室内試験・現地計測によって得られたデータを基に, 岩盤崩落箇所の状況ならびに岩盤崩落箇所周辺の自然環境, とくに地下水挙動の季節変化についての具体的な事実を網羅した上で, 素因と誘因を交えて, 岩盤崩落の発生メカニズムを検討した.その結果, 今回の岩盤崩落には様々な要因が複雑に絡んで影響を与えているものの, 冬季の厳寒条件下におかれた岩盤の表面凍結によって流出口を閉塞された地下水が, 崩壊面となった潜在不連続面に高い間隙水圧を発生せしめたことが主要因であると結論できる.

- 著者

- 杉山 謙二郎

- 出版者

- 千葉商科大学

- 雑誌

- 千葉商大論叢 (ISSN:03854558)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.41-77, 2002-12-31

幕末文久期に徳川幕府が造った蒸気船「先登丸」は幻の船である。その存在は勝海舟『海軍歴史』中の表「船譜」などごく少数の史料によって一部の研究者には知られていたが,この船の概要,建造の状況など一切が不明であり,従ってこの船を正面から取り上げた研究は現在までのところ発表されていない。ところで明治の企業家杉山徳三郎に関する伝記的史料『商海英傑伝』はこの船に触れて,「文久三年汽船先登丸始て君の手に成る,是を我邦汽船製造の嚆矢とす。奉行駿河守之を江戸に致して幕府に献ず。君自ら之が汽鑵師となりて以て航海の途に就く」,と短く記しており,日本の造船史上においてこの船が無視できない研究対象である可能性を暗示している。従って,この企業家の歴史を通して,幕末・明治の所謂我が国産業の黎明期について研究している筆者にとっては,この先登丸は避けて通れないテーマの1つとなっている。本小論はこの『商海英傑伝』を基礎に,これに新たに収集した史料を加えて可能な限りこの蒸気船の姿を再現し,それを手掛かりとしてこの船の建造の由来や背景を探ることを試みたものである。その結果この船は,安政期にわが国にもたらされた2つの造船技術,即ち豆州戸田においてロシヤ人から学んだ船体建造技術と,長崎において和蘭人から伝習した蒸気機関の製造技術が,文久期に接合されて誕生した君沢形内輪式蒸気船であり,その出現の背景には幕末の緊張した政治情勢の中で,揺らぎつつ実行された幕府の造船政策が存在したと見られることが明らかとなった。約2年半と極めて短い船齢で姿を消したこの船は,それでも幕府の蒸気船第1号であったし,後の軍艦千代田形を軽て明治期以降主流となる近代的スクリュー式蒸気船につながる流れの先駆け(船登)ともみなさるべき船であった。