6 0 0 0 OA 都市零細商人の経済活動における連帯と生活信条

- 著者

- 小川 さやか

- 出版者

- Japan Association for African Studies

- 雑誌

- アフリカ研究 (ISSN:00654140)

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, no.64, pp.65-85, 2004-03-31 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 44

従来の都市研究において, 互酬的な規範を伴う経済関係は, 小農社会の「伝統」を端緒とし, 親族, 同郷者あるいはエスニックグループなどといった特定の閉鎖的な集団において機能するものと分析されてきた。しかしながら, 本論では, 地方都市ムワンザ市の古着流通で行われている信用取引を事例に, 互酬的な規範を伴う経済関係は, 必ずしも農村共同体で見られる「モラル」から発するものではなく, 都市での生活信条や経済活動を通じた連帯を基盤として, 利益と感情の同時充足を目指す商人たちの自立的で創造的な試みとして生成しうることを指摘する。ムワンザ市の古着流通では, 資本をもつ中間卸売商と資本を持たない小売商の間で, 担保なしに商品が前渡しされ, その商品の返品や仕入れ価格の再設定が可能で, さらに生活補助も兼ね備えた特異な信用取引が行われている。この信用取引は, 商人双方に多大な経済的利益をもたらすものであるが, 経済的な利害関係だけでなく, 互酬的な規範を伴った水平的な社会関係を基盤として成立している。本論では, マリ・カウリ取引と呼ばれるこの信用取引が, どのような論理で行われ, 維持されていくのかを中間卸売商と小売商の間の協力関係と対立関係の両面から検討する。

6 0 0 0 OA 和製漢語「吟醸」の歴史から

- 著者

- 池田 明子

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.12, pp.850-858, 2003-12-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 43

6 0 0 0 科学的・非科学的カラーマップ

- 著者

- 森下 遊

- 出版者

- 日本測地学会

- 雑誌

- 測地学会誌 (ISSN:00380830)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.29-39, 2021 (Released:2021-08-20)

- 参考文献数

- 19

6 0 0 0 OA ロボットソフトウェア軽量実行環境mROS 2のPOSIX対応に向けた実装および評価

- 著者

- 高瀬 英希 田中 晴亮 細合 晋太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.8, pp.724-727, 2023 (Released:2023-10-25)

- 参考文献数

- 13

We are conducting research and development of mROS 2, that is an agent-less and lightweight runtime environment for ROS 2 node onto embedded devices. In this paper, we make the communication protocol stack of mROS 2 compliant with POSIX (Portable Operating System Interface). Since POSIX is a unified interface standard for operating systems, this work enables mROS 2 to operate easily onto Ubuntu OS, that is the default platform for ROS 2. We implemented the proposed method on Ubuntu 20.04 running on Raspberry Pi 4B. Experimental result showed that our research outcome could improve communication performance than the native ROS 2 environment.

6 0 0 0 OA L‐カルニチン摂取によるアスレティックパフォーマンスへの影響

- 著者

- 王堂 哲

- 出版者

- 日本外科代謝栄養学会

- 雑誌

- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.81-84, 2020 (Released:2020-05-15)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

L‐カルニチンはエネルギー源としての長鎖脂肪酸をミトコンドリアマトリクス内に運搬するために必須の成分である. L‐カルニチンの経口摂取によって身体的運動能力に期待される影響については①継続摂取効果 : 筋中への貯留を高めることによるβ‐酸化の亢進, ②単回摂取効果 : 肝での脂肪のエネルギー化促進, ③運動後の筋肉痛緩和効果 : 局所的な毛細血管での虚血状態が低減され, 結果として筋トレ後に発生する活性酸素に起因した細胞損傷が抑制される作用, などの側面に大別することができる. また心筋はエネルギー源としての脂質への依存性が高く, 遊離脂肪酸によるミトコンドリア膜透過性遷移誘導に起因する機能不全リスクに晒されやすい. ここで十分量のL‐カルニチンが共存することによりミトコンドリア膜が保護され, アポトーシス抑制を通じたアスリートの安全性向上への寄与も示唆されている. 近年L‐カルニチンのスポーツへの利用では特定の運動における持久力など単純なパフォーマンスの増進というよりも, むしろより一般的な体調マネジメント, 総体的なトレーニング効率の向上といった側面に主眼がおかれつつあるといえる.

6 0 0 0 OA 超伝導回路を用いた量子計算機の研究を理解するための基礎知識

- 著者

- 山本 剛

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.10, pp.610-618, 2020-10-05 (Released:2020-12-10)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 1

近年,超伝導体を用いた電気回路で量子計算機を実現しようとする研究が非常に活発に行われている.約20年前にクーパー対箱とよばれるデバイスを用いて1量子ビット動作が実証されて以来,巨視的量子現象とよばれる超伝導の強固な量子コヒーレンスと固体素子であるがゆえの集積技術との相性の良さを併せもつとの期待から,世界中のグループにより精力的な研究が続けられた.その結果,コヒーレンス時間,読出し方法,ビット間結合方法など様々な要素技術が大きく進歩した.昨年2019年にはGoogleらの研究チームが,53個の超伝導量子ビットからなる回路を用いて,ある問題の解を古典計算機よりも高速に求めるという量子超越性の実証実験を報告した.20年間の技術蓄積は確かに膨大であり,特に分野外の方や新たにこの分野に挑戦しようとする方には,どこから手を付けてよいか分からないということもあるかもしれない.しかし,各要素技術において様々な試行錯誤がなされた結果,比較的単純な現在の主流方式というものが存在し,それは上記Googleらの実験にもあてはまる.まず超伝導量子ビットの基本回路構成であるが,これはトランズモンとよばれるもので,その実体は非線形インダクタであるジョセフソン接合とキャパシタの単純な並列共振回路である.インダクタが非線形であるために,通常のLC共振器と異なり,離散準位のエネルギー間隔が一定でなくなる.それらの離散準位のうち最低二準位を量子ビットとして用いるのである.量子ビットの典型的なエネルギー準位間隔は,周波数に換算して5 GHz,温度に換算して~240 mKである.従って,熱揺らぎの影響を十分小さくするために,希釈冷凍機を用いて10 mK程度に素子は冷却される.また量子ビットの1ビットゲート操作は,この準位間隔に共鳴するマイクロ波パルスを照射することによって行われる.一方,量子ビットの読出しについては,分散読出しとよばれる手法が用いられる.分散読出しとは,量子ビットと分散的に結合した共振器の共振周波数が,量子ビットの状態に依存することを利用した読出し方法である.比較的容易に高効率かつ非破壊的な読出しが実現できるが,量子ビットと結合した共振器を微弱なマイクロ波でプローブするため,量子誤り訂正などで必要となる単一試行での読出しを十分な精度で行うためには,非常に低雑音なマイクロ波増幅器が必要となる.そしてそのようなマイクロ波増幅器として,やはりジョセフソン接合を含んだ超伝導回路で実現されるジョセフソンパラメトリック増幅器が用いられる.このような現行方式は,今後もしばらくは主流であり続けると思われる.しかし,例えば分散読出しを行うための現在の実験セットアップは,パラメトリック増幅器以外にも体積のかさばる半導体低温増幅器やアイソレータなども必要で,単純なスケールアップは数100ビット程度の回路規模で破綻すると思われる.また最近ではトランズモンよりもノイズ耐性に優れた改良型量子ビットの研究も盛んに行われている.他にも希釈冷凍機内のマイクロ波ケーブルの配線,量子ビットチップの高密度配線技術,制御エレクトロニクスなど大規模量子計算機実現に向けて,まだいくつものブレークスルーが必要であり,今後ますます分野横断的な研究開発が必要となってくるであろう.

6 0 0 0 OA 土御門家神職座頭渡世出入一件

- 出版者

- 写

6 0 0 0 OA 支那の対日宣伝策 : 支那に於ける国防と新聞事業の統制

- 出版者

- 海軍省海軍軍事普及部

- 巻号頁・発行日

- 1937

6 0 0 0 OA 環境 DNA 定量メタバーコーディング法を用いた河川魚類の好適水温帯の推定

- 著者

- 滝山 路人 赤松 良久 小林 勘太 宮園 誠二 乾 隆帝 中尾 遼平

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 河川技術論文集 (ISSN:24366714)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.257-262, 2023 (Released:2023-10-31)

- 参考文献数

- 16

気候変動に伴う河川水温の上昇により河川魚類の生息域の変化や減少が予測されており,河川における魚類の多様性の減少を防ぐためにも,河川魚類と水温との関係を明らかにする必要がある.そこで,本研究では効率的に魚類の在・不在や密度を推定することができる環境DNA定量メタバーコーディング法を利用し,中国地方一級水系である太田川水系,江の川水系において複数魚種の環境DNA濃度と河川水温との関係を解析することで,各魚種における好適水温帯を推定することを目的とした.その結果,環境DNA定量メタバーコーディング法により検出された複数魚種について環境DNA濃度がピークとなる河川水温が確認された.また,魚種間で環境DNA濃度がピークとなる水温が異なり,魚類環境DNA濃度を用いて各種に固有に存在する好適水温帯が推定可能であることが示唆された.

- 著者

- Raisuke Iijima

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0720, (Released:2023-11-01)

- 参考文献数

- 11

6 0 0 0 OA 1 広島・長崎平和宣言と首相挨拶にみる非核規範——計量テキスト分析を軸に

- 著者

- 梅原 季哉

- 出版者

- 日本平和学会

- 雑誌

- 平和研究 (ISSN:24361054)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.73-97, 2023-09-07 (Released:2023-09-13)

- 参考文献数

- 31

This research essay, through text mining techniques, compares the extent of non-nuclear norms that appear either in the “Peace Declaration” by mayors of Hiroshima and Nagasaki, or in Japanese prime ministers' addresses at the peace ceremonies held each year on August 6th and 9th, as two variants of typical intersubjectively shared discourses to verify the extent of acceptance of non-nuclear norms in Japanese society. Using KH Coder, a free use text mining software for academic purposes, the study prepared and applied coding rules to those particular texts to extract notions from patterns of vocabulary and expression that suggest the existence of various non-nuclear norms including norms of nuclear non-use and those of nuclear nonproliferation. Then, it ran chi-square examinations to verify whether or not there exist statistically significant differences in the tendencies of norm-related narratives by the types of discourses. It is ascertained that, in the post-Cold War period, both references to nuclear weapons use (which suggest the existence of norms of nuclear non-use) and advocacy for banning nuclear weapons appear significantly more frequently in Peace Declarations than in PMs' addresses. Japanese prime ministers tend to make issues of nuclear weapons use and nuclear deterrence invisible to the public by not mentioning those issues in their speeches at the ceremonies held on the Hiroshima and Nagasaki anniversaries. Also, the research found that there exist only a few statistically significant differences in patterns of norm-related discourses among peace declarations and PM addresses in the post-Cold War period by themselves, regardless of the venue (Hiroshima or Nagasaki), the mayors' political affiliations, or particular prime minister' political standings (either from conservative LDP government or non-LDP government).

6 0 0 0 OA 早生まれの損得

- 著者

- 加藤 英明 岡田 克彦 山崎 尚志

- 出版者

- 横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)

- 雑誌

- 横幹連合コンファレンス予稿集 第4回横幹連合コンファレンス

- 巻号頁・発行日

- pp.95, 2011 (Released:2012-03-14)

日本で対象者が最も多いであろう企業に勤めるサラリーマンの昇進について、早生まれの効果の存在の有無を検証することにした。戦後、サラリーマンは急増し、過半数を超える日本人がサラリーマンである。ある人はもの作りの専門家として、またある人は作られた製品を売買する営業マンとして企業に就職し、多くの場合、同じ会社でサラリーマンとしての人生を終える。順調に昇進をして、役員、あるいは、社長になることがサラリーマン人生のゴールのひとつとしたら、そのゴールにおいて、早生まれは不利になっているだろうか。幼少年期の劣等感が悪影響を及ぼしている可能性はあるのだろうか。この点を明らかにするために日本の上場企業における役員、社長の生まれ月から検証する。

6 0 0 0 OA ニーチェ哲学における良心という問題

- 著者

- 竹内 綱史

- 出版者

- 宗教哲学会

- 雑誌

- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.65-76, 2003 (Released:2019-03-21)

Das Problem des Gewissens ist eines der zentralen Themen in Nietzsches Philosophie. Er erwähnt das Gewissen immer wieder und kritisiert das gemeine Gewissen. Dieses ist heteronom, denn als Sittlichkeit gehorcht es der Sitte. Nietzsche nennt dies das “Herdengewissen.” Er stellt dagegen das “intellektuelle Gewissen.” Es ist ein Gewissen gegen das Herdengewissen. Es sagt: “warum gehorchst du deinem Gewissen ?” Der Mensch, der auf diese Stimme horcht und sich ein solches Gewissen einverleibt, will nach eigenem Wissen handeln. Er ist also autonom. Nietzsche zielt darauf, diese Menschen zu züchten, und nennt sie “neue Philosophen.” Das Wort “Gewissen” stammt etymologisch von “mit-wissen.” Das Herdengewissen ist das Mit-wissen mit der Massen und das intellektuelle Gewissen das mit sich selbst. Dieses ist Autonomie und transzendiert sich auf eigene Möglichkeiten, auf die eigene Zukunft. Nun muß der Mensch die eigene Zukunft entwerfen von der Zeit des Todes Gottes her. Laut Nietzsche soll dieser Entwurf die Aufgabe der neuen Philosophen sein. Das intellektuelle Gewissen ist somit eine notwendige Voraussetzung für die neuen Philosophen. Es ist daher Nietzsches Aufgabe, dieses Gewissen zu pflanzen und neue Philosophen zu erziehen. Er ist der Philosoph der Philosophen, das heißt, er denkt über das Wesen der Philosophie nach.

6 0 0 0 OA 日本語の移動動詞の対格標示について

- 著者

- 三宅 知宏

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1996, no.110, pp.143-168, 1996-12-20 (Released:2007-10-23)

- 参考文献数

- 27

The aim of this paper is to examine accusative case marking by Japanese movement verbs. In some cases, Source is expressed with a semantically vacuous accusative case, even though in Japanese Source has an embodied form, kara, the inherent case directly corresponding to the semantic role. There are, however, some constraints on accusative marking of Source:Source cannot be marked with an accusative, (1) if Goal as well as Source is implied, or(2) if the action expressed by the verb is not controlled volitionally. These facts can be explained in the following way. First I account for accusative-marked Source in lexical-conceptual structure, positing a process that incorporates the semanteme FROM into the semanteme MOVE. As for generalization (1), this incorporation will be blocked by an intervening semanteme TO. This blocking will result as a consequence if we assume that one of the originally syntactic principles of relativized minimality or economy of derivation is also at work within lexical-conceptual structures. Second, generalization (2) can be explained in terms of unaccusativity in syntax.In addition, it is also shown that the semantic role of Path, which has no corresponding inherent case in Japanese, is peculiar in that it can be marked with an accusative, even when the syntactic structure contains a verb expressing an action that lacks volitional control, i.e., even when there is no external argument.

6 0 0 0 OA 2.JADER を用いた研究発表の際に留意すべきチェックリストの提案

- 著者

- 酒井 隆全

- 出版者

- 一般社団法人 日本薬剤疫学会

- 雑誌

- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.64-73, 2020-10-25 (Released:2020-11-30)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

自発報告は市販後の医薬品安全性監視において重要な情報源である.日本では 2012 年に Japanese Adverse Drug Event Report database (JADER) が公開されており,以来,データマイニング手法を用いた数多くの学会発表,論文投稿が行われている.自発報告は,一般的に過少報告,分母情報の欠如,報告バイアスの影響など種々の限界点を有しており,これらは JADER にも当てはまる.また,JADER では主に重篤な症例が集積されていることや,依頼に基づく報告も含まれていることなど,自発報告が収集されている制度的背景も影響をもたらす.統計学的に検出されたシグナルは必ずしも医薬品と有害事象に因果関係があることを意味するものではなく,検出されたシグナルには慎重な解釈が必要となる.しかしながら,留意すべき限界点について考えずに用いられているという指摘の声があがっている.企業の医薬品安全性監視活動におけるシグナルの取扱いについては,EU における Guideline on Good Pharmacovigilance Practices (GVP) Module Ⅸ,米国における Guidance for Industry - Good Pharmacovigilance Practices and Pharmacoepidemiologic Assessment などが参考となる資料として存在している.一方,研究者が自発報告データベースを利用して得られた科学的知見を報告する際に向けたガイダンスなどはほとんど整備されていない.そこで,我々は主に JADER を用いて研究発表を行う研究者の視点から,一般社団法人 日本医薬品情報学会 平成29年度課題研究班において「JADER を用いたデータマイニング (主に不均衡分析によるシグナル検出) の研究発表の際に留意すべきチェックリスト」を作成した.本稿では,このチェックリストの項目について,チェックリスト作成にあたり参考とした “CIOMS Working Group Ⅷ報告 ファーマコビジランスにおけるシグナル検出の実践” を参照しつつ概説する.

- 著者

- Gakuji Kumagai Naoya Watabe Shigeto Kawahara

- 出版者

- 日本音声学会

- 雑誌

- 音声研究 (ISSN:13428675)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.64-72, 2023-10-31 (Released:2023-10-31)

- 参考文献数

- 66

Kumagai & Kawahara (2022) found that Russian speakers tend to judge names with [Ca] to be more suitable for larger, post-evolution Pokémon characters than names with [Ci]. This result raised a new question regarding whether it is the vowel quality difference or consonant palatalization caused by [i] that affected the responses. The current experiment compared three conditions ([Ca] vs. [Cja] vs. [Ci]) and found that names with [Cja] were judged to be least appropriate for post-evolution characters, suggesting the important role of phonemic palatalization. The current experiment additionally showed that Russian speakers tend to judge longer names to be more suitable for post-evolution characters.

6 0 0 0 OA 鼻粘膜の免疫生理と病態

- 著者

- 黒野 祐一

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.1, pp.7-12, 2002 (Released:2003-01-28)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2

鼻腔は下気道へと向かう吸気の加湿·加温作用,吸気中に含まれる様々な微生物やアレルゲンを吸着しこれを粘液線毛運動によって除去する作用など,生理的そして非特異的な生体防御機構を備えている.さらに分泌型IgAを中心とする特異的生体防御機構も備え,病原微生物を排除あるいはこれらを常在菌叢として共存させる極めてユニークな器官である.粘膜局所で産生される分泌型IgAは,溶菌作用や補体活性作用を持たず,中和作用や凝集作用のみを有し,これによって細菌が上皮表面へ定着するのを妨げる.鼻分泌液中にはこの分泌型IgAが多量に含まれ,その濃度は血清型IgAやIgG,IgMと比較してはるかに高い.慢性副鼻腔炎では,これら免疫グロブリンの産生が亢進し,鼻分泌液中の濃度が上昇する.しかし,病原菌に対する特異的抗体価は逆に低下し,慢性炎症における局所免疫機能の障害が示唆される.したがって,鼻副鼻腔炎など上気道感染症の予防には,全身免疫のみならず,粘膜局所免疫も高めることが必要かつ重要と考えられる.そこで,インフルエンザ菌外膜タンパクを用いて,マウスを経鼻,経口,経気管,さらに腹腔内全身免疫し,その免疫応答を検討した.その結果,鼻腔洗浄液中の分泌型IgAの特異的抗体活性がもっとも高値を示したのは経鼻免疫群であり,この免疫応答と相関して,経鼻免疫群ではインフルエンザ菌の鼻腔からのクリアランスがもっとも高かった.以上の結果から,鼻粘膜など上気道粘膜の防御そしてその病態に粘膜免疫応答が重要な役割を担っており,上気道感染症の予防には経鼻ワクチンが有効と考えられる.

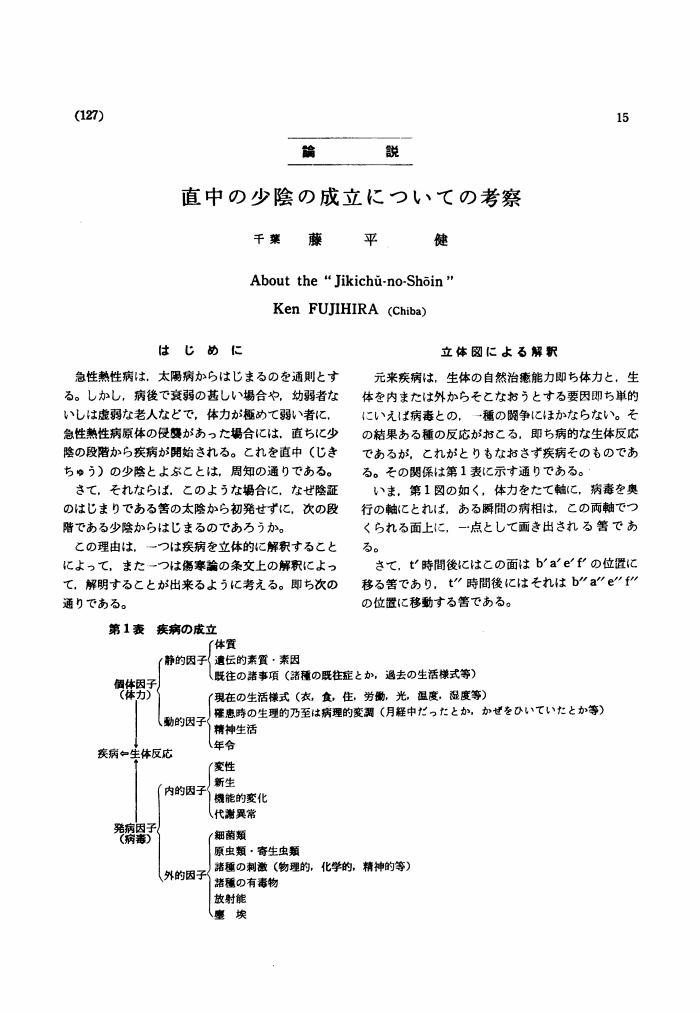

6 0 0 0 OA 直中の少陰の成立についての考察

- 著者

- 藤平 健

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.127-129, 1966-01-31 (Released:2010-10-21)