22 0 0 0 OA 錯覚性:解釈の複数性に基づく知覚・認知現象の分類

- 著者

- 久保田 祐貴

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.452-464, 2023-12-01 (Released:2023-12-15)

- 参考文献数

- 46

Phenomena commonly referred to as illusions, fallacies, and cognitive biases have been extensively investigated as valuable tools for elucidating the characteristics of human perception and cognition. Nevertheless, since these phenomena are analyzed and utilized from an interdisciplinary standpoint, these terms are used for phenomena of different characteristics, leading to confusion regarding the definition of “illusion.” In this paper, the author introduces the concept of sakkaku-sei (cognitive multiplicity), which characterizes these phenomena. The author classifies these phenomena into three primary types: (i) multiple interpretations inside and outside a human cognitive system, (ii) multiple interpretations inside a single human cognitive system, and (iii) multiple interpretations between multiple human cognitive systems. Employing the proposed categorizations, approximately 40 types of illusions and cognitive biases phenomena are classified. This classification offers insights into what sense a specific phenomenon is regarded as illusions, fallacies, or cognitive biases, thereby facilitating an understanding of these phenomena from various perspectives. Moreover, the classification provides clues for system design intervening in human perception and cognition in domains such as human-computer interaction and virtual reality.

22 0 0 0 OA 「宗教被害」と人権・自己決定をめぐる問題 統一教会関連の裁判を中心に

- 著者

- 櫻井 義秀

- 出版者

- 北海道社会学会

- 雑誌

- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.63-81, 2002-06-29 (Released:2009-11-16)

- 参考文献数

- 24

本稿では,人権・自己決定権という世俗的理念がどのようにして宗教制度の領域に介入するようになっていったのか,その時代背景や社会的要因を現代の『カルト』問題や,『宗教被害』をめぐる裁判を通して記述していきたい。現代の『カルト』問題は,特定宗教や宗教の暴力的側面に関わる問題に留まらない。教団の特殊な勧誘・教化行為や宗教活動一般を社会がどのように許容するのかという問題としても出現している。カルトによるマインド・コントロールというクレイムは,信者の宗教的自己決定権が侵害されているという評価的な理解であり,脱会カウンセリングにおいて,信者を教団から家族へ引き戻すための実践理論でもある。布教が『その人のために』というパターナリズムで行われているのと同様に,カルト批判もパターナリズム的立場をとる。教団・信者側,反カルト側・元信者側がそれぞれ,宗教的自己決定権を主張し,相手をその侵害者として批判するのである。統一教会元信者による『青春を返せ』訴訟は,自己決定権の回復を求めた訴訟と位置付けられる。判決では,統一教会による正体を隠すやり方,伝道されたものを欺罔・威迫する方法が違法とされ,原告勝訴となった。この判決は宗教問題に法的介入が可能であることを示した点において画期的であったし,現代宗教の社会的位置付けを司法が宣言したという意味でも,今後,宗教界・宗教研究に大きな影響を与えることになろう。

- 著者

- 郡 倫一

- 出版者

- 公益社団法人 日本放射線技術学会

- 雑誌

- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.10, pp.1203-1208, 2021 (Released:2021-10-20)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

Background: The lesions caused by brainstem infarction are usually small. Therefore, it is often difficult to diagnose them using axial diffusion-weighted imaging (axial DWI). The purpose of this study was to evaluate the usefulness of thin-slice gapless coronal DWI in acute brainstem infarction diagnosis by difference of elapsed time from the onset of cerebral infarction. Methods: Axial DWI and coronal DWI were performed in 90 patients (mean age: 70.0±12.5 years) with acute brainstem infarction. Patients were classified into four groups according to the elapsed time after the onset of brainstem infarction: <3 h (group A), 3–10 h (group B), 10–30 h (group C), and ≥30 h (group D). We compared axial DWI and coronal DWI in terms of visual evaluation score, apparent diffusion coefficient (ADC) value, and contrast in the four groups. Results: The visual evaluation scores were significantly higher using coronal DWI in groups A, B, and C than in group D. The ADC values in groups C and D were significantly higher in coronal DWI. The contrast in groups C and D was significantly higher in coronal DWI. Conclusion: Coronal DWI is especially useful for acute brainstem infarction diagnosis within 30 hours of its onset.

22 0 0 0 OA シェールガス革命とは何か:石油開発技術者の視点

- 著者

- 伊原 賢

- 出版者

- 社団法人 物理探査学会

- 雑誌

- 物理探査 (ISSN:09127984)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.243-251, 2013 (Released:2016-04-15)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

地下で100の炭化水素ができた場合,シェールと呼ぶ石油根源岩の中にとどまっているものは80 %程度だといわれる。20世紀まで資源にはならないといわれていた石油根源岩を割ったり,溶かしたりして,北米では膨大な原油や天然ガスを取り出せるようになった。世界のエネルギー政策,産業,安全保障問題に劇的な変化が生じている。その変化をもたらしたとされる「シェールガス革命」について解説する。

22 0 0 0 OA 日本のセダンの全幅の変遷と影響因子の関係

- 著者

- 林 孝一 御園 秀一 渡邉 誠

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.2_9-2_16, 2014-09-30 (Released:2014-10-25)

- 参考文献数

- 8

戦後、国内の主なセダンの全幅は大きくは拡大の一途を辿り現在に至っている。唯一、道路運送車両法における「小型自動車」枠の寸法の影響が見られる。一方、1975年以降の燃費規制の影響は、全幅の燃費に及ぼす影響が小さいためほとんどなく、特定の車種での全幅と燃費性能の推移の比較もそれを裏付けている。この様に燃費への全幅の影響が少ないため、室内空間の拡大及び外形の安定感あるプロポーションの追及が重視され全幅は拡大し続けている。一方、全高/全幅の正背面でのプロポーションで見ると、サイドの全高/全長の値と同じ推移であった。即ち人がセダンとして受容し得る全高/全幅の値の範囲が0.81から0.87と考えられ、そこを中心に時代により多少上下し推移している。しかし全高/全長の様に高級車、小型車、大衆車と車格毎の固有値は存在しない。また競合上、全幅の拡大が抑止し難いことは原油高騰や環境問題への対応の必要性と相容れない矛盾である。現在のセダンと軽自動車のシェアの大きな差は、この様なセダンの更なる減少を示唆するものと推測する。

22 0 0 0 OA 摂食嚥下リハビリテーションにおける先端技術の活用

- 著者

- 永見 慎輔

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年療法学会

- 雑誌

- 日本老年療法学会誌 (ISSN:2436908X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.1-6, 2023-07-27 (Released:2023-08-01)

- 参考文献数

- 30

摂食嚥下リハビリテーションにおいて,先端技術の活用が進んでいる。超高齢社会における摂食嚥下障害患者の増加に対応するため,コンピュータ断層撮影(Computed Tomography: CT),超音波検査(ultrasonic examination: US),仮想現実(Virtual Reality: VR),ウェアラブルデバイスなどの医用画像やセンシング技術を用いた介入が注目されている。また,音響解析や電気刺激療法などの分野も発展している。先端技術の導入により,より正確な評価や効果的な治療,医療に参画する人々の拡大,そして患者のQOL向上などが期待されている。具体的な機器を紹介し,摂食嚥下リハビリテーションにおける先端技術の活用について概説する。今後,先端技術の効果的な活用が,摂食嚥下リハビリテーションの発展に寄与すると予想される。

22 0 0 0 OA 新型コロナ感染症のエアロゾル感染とマスクの効果

22 0 0 0 OA 鳴禽の発声学習機構:雑音回避実験からの知見

- 著者

- 橘 亮輔

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY

- 雑誌

- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.1-11, 2021 (Released:2021-06-22)

- 参考文献数

- 49

Song learning of songbirds provides us a unique opportunity to study detailed mechanisms for vocal learning in various species, including humans. Recent studies in the behavioral neuroscience field have shown accumulated evidence indicating that their song learning is based on reinforcement via the auditory feedback of their own voice. The present review introduces an experimental paradigm that can elicit additional learning in bird's songs as a response to perturbations in the auditory feedback with noise presentation. This paradigm, named the noise-avoidance (NA) experiment, is quite useful for understanding the mechanism for song learning. Here I summarize findings obtained from the NA experiments, and review the current understanding of behavioral and neuroscientific mechanisms for feedback-based vocal learning. Additionally, I discuss computational aspects of the NA behavior in light of the reinforcement learning framework, and how the NA paradigm can be associated with the operant conditioning.

22 0 0 0 OA ウイルスから日本人の起源を探る

- 著者

- 日沼 頼夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.908-911, 1998-03-30 (Released:2011-08-11)

22 0 0 0 OA 日本の液体ロケットエンジン開発

- 著者

- 前村 孝志 渥美 正博

- 出版者

- 一般社団法人 スマートプロセス学会 (旧高温学会)

- 雑誌

- 高温学会誌 (ISSN:03871096)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.5, pp.229-236, 2007-09-26 (Released:2012-10-16)

- 参考文献数

- 20

22 0 0 0 OA 有限群論の成果と課題

- 著者

- 原田 耕一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.46-61, 2001-01-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 26

22 0 0 0 OA 分析形而上学と経験科学の連続主義に対する批判的検討

- 著者

- 高取 正大

- 出版者

- The Philosophy of Science Society, Japan

- 雑誌

- 科学哲学 (ISSN:02893428)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.59, 2023-11-15 (Released:2023-11-15)

- 参考文献数

- 26

One of the pressing issues in the methodology of metaphysics is the relationship between (analytic) metaphysics and empirical science. In her recent paper, L.A. Paul has defended the methodological continuity of metaphysics and empirical sciences. According to her account, metaphysics and empirical science have distinct subject matters, but share the same methodology. More specifically, she argues that both metaphysical theorizing and scientific theorizing can be understood as model-building. In this article, I critically examine her argument and point out some non-negligible problems with the view that metaphysical theorizing is modeling.

22 0 0 0 OA 『IL-6 の多様な作用』 自己免疫性疾患および炎症性疾患における IL-6 の意義

- 著者

- 橋詰 美里 大杉 義征

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, no.4, pp.172-177, 2014 (Released:2014-10-10)

- 参考文献数

- 88

- 被引用文献数

- 2 2

インターロイキン- 6(IL- 6)は1986 年に活性化B 細胞を抗体産生細胞に分化させるサイトカインとして見出された.その後の研究によりIL- 6 は多彩な生物活性を有することが明らかとなっており,炎症反応においても中心的な役割を果たしていることが示されている.また,IL- 6 は関節リウマチ(RA)患者の血流中や滑液中に高濃度に存在し,IL- 6 濃度と病態の活動性が相関すること,IL- 6 の生物活性でRA 患者に見られる多くの症状(急性期タンパク産生,パンヌス形成,関節破壊,貧血など)が説明できることから,IL- 6 がRA の病態において中心的な役割を果たしている可能性が示唆された.本論文では,自己免疫性疾患および炎症疾患におけるIL- 6 の役割を概説する.

22 0 0 0 OA 曳索鉄道による鉱石運搬の合理化

- 著者

- 山田 胖

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.842, pp.461-468, 1958-08-25 (Released:2011-07-13)

Endless rope railways have heretofore been widely utilized for haulage of ore or broken stone in many mines but the method was considered suitable only for short distances of about 1 kilometer or less.The writer, at the Okutama Limestone Quarry under his management, has installed an endlessrope- traction railroad of five-kilometer length for efficient haulage of large quantities of crushed limestone. This system was adopted in order to avoid the huge construction costs that would have been entailed had normal railroad been constructed over the craggy mountainous topography of the projected route.Construction costs were about half that of a regular narrow gauge railway, while after several years of operation it has been found that the running expenses come to less than half those of a railway line.(Improvement Features)A completely automatic cable clip was devised, permitting a rope speed more than double that of ordinary endless rope railway.In designing and selecting the route, deflections were possibly avoided and curve radii were kept at more than 200m. Grade is downward throughout the entire line and at the point of change of grade vertical curve of large radius were used, thus permitting extremely smooth coursing and rotation of rope for efficient high-speed operation with surprisingly low consumption of power.

22 0 0 0 OA エラストマーの気体透過性評価方法

- 著者

- 春末 哲史 隠塚 裕之 大武 義人

- 出版者

- THE SOCIRETY OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGYY, JAPAN

- 雑誌

- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.1, pp.14-19, 2010 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3 5

Gas permeability of high polymer is important as a physical property in the gas barrier evaluation of vehicle tires and some fuel hoses from the viewpoint of energy-loss. The precise measurement of permeability rate of oxygen and steam is recently required in the field of organic EL display and fuel cell.This review describes the well-known mechanism of the gas permeability in the elastomers and the classification of gas transmission rate measuring methods as standard testing methods. The relationships between gas permeability and manufacturing process factors are also introduced. By using L18 orthogonal array, the results allow not only specifying effective factors and levels but also optimizing those for gas barrier property. Among the eight factors examined, primary factor of gas permeability is found to be the type of polymer, followed by the shape of inorganic filler, while the crosslink density of vulcanized rubber is not so influential.

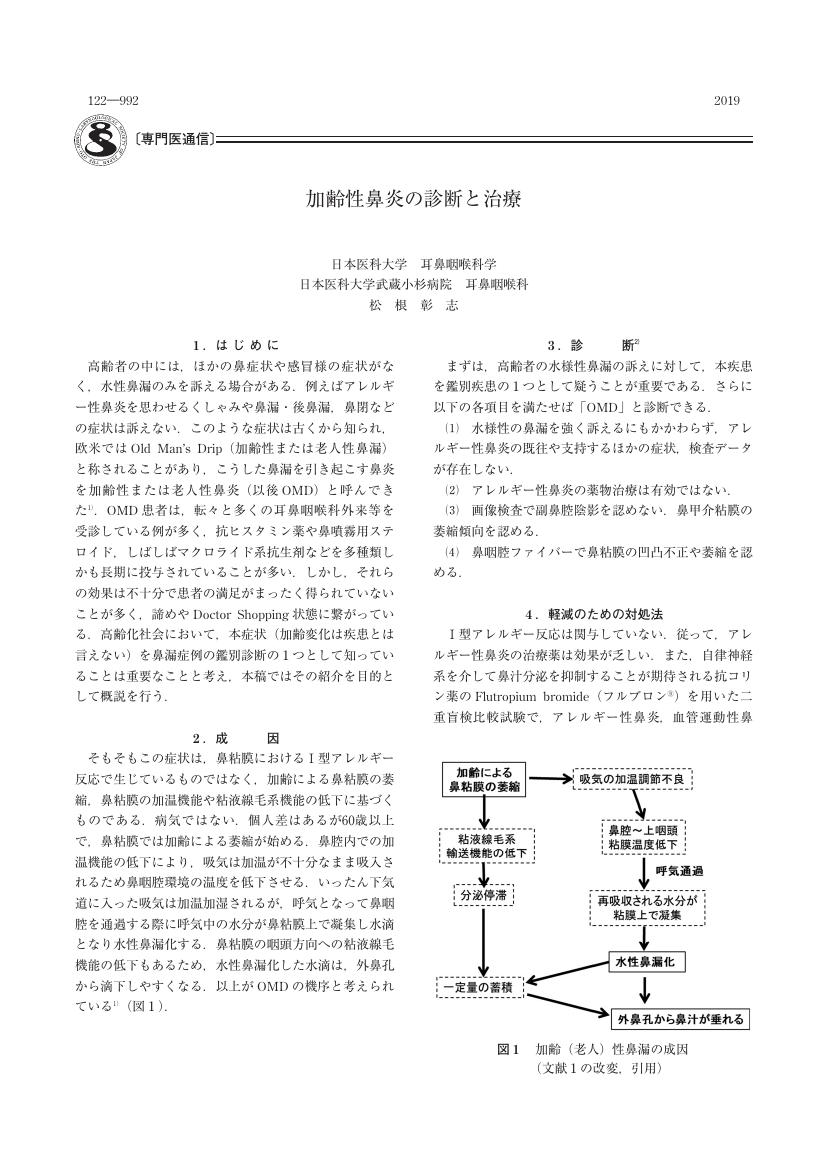

22 0 0 0 OA 加齢性鼻炎の診断と治療

- 著者

- 松根 彰志

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.7, pp.992-993, 2019-07-20 (Released:2019-08-01)

- 参考文献数

- 4

22 0 0 0 OA メタ認知研究の方法論的課題

- 著者

- 中尾 央 後藤 和宏

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY

- 雑誌

- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)

- 巻号頁・発行日

- pp.65.1.1, (Released:2015-02-07)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1 2

This paper considers methodological problems in animal metacognition studies. After summarizing a variety of experimental designs to study animal metacognition, we review recent literature that were not included in Fujita (2010)'s more comprehensive review. We then examined Carruthers (2008; Carruthers and Rithie 2012)' skeptic argument against animal metacognition. He argued that no experiments thus far successfully exclude the possibility that animals, as well as human infants, elicit "metacognitive" responses without explicitly and consciously monitoring internal representations. We argued that newly developed experimental paradigms to study explicit memory processes could be a key to reject Caruuthers' skeptic argument and thus facilitate understanding how we access to the internal representations.

- 著者

- 天畠 大輔

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.3, pp.447-465, 2020 (Released:2021-12-31)

- 参考文献数

- 22

筆者は発話困難な重度身体障がいの当事者である.自ら発話することはできないが「あ,か,さ,た,な話法」を用いて意思を伝え,介助者との協働作業で博士論文を執筆した.しかし論文執筆を進める過程で,これは自分の思考なのか,介助者の思考なのか,切り分けが困難である事実に気がついた. 本稿では,筆者の論文ミーティングの会話録を分析し,自己と他者のせめぎあいのなかで実践される論文執筆の実態を明らかにすることを目的とする.とりわけ自己と介助者の「思考主体の切り分け難さ」がどのようなコンテクストのなかで発生するのか,それがどのような帰結をもたらすのかを詳細に描き出すことを試みた. 調査の結果,筆者が要旨を伝え介助者が代筆するという執筆技法では,①疑問の発生,②議論による認識の共有,③主張の明確化,④主張の確定のステップがあり,すべてのステップにおいて「もの言う介助者」の役割が期待されていることが明らかとなった. 以上を踏まえ,筆者の論文執筆においては「もの言う介助者」に共有知識を与え,積極的に意見を出させたうえで,当事者はそれを取捨選択するという,従来の介助者手足論規範とは異なったあり方を見出すことができた.その一方,「本質的な能力の水増し」や「文章の思考主体の切り分け難さ」にかえって苛まれ,さらには思考主体の能力に普遍性があるのかという課題に向き合う「発話困難な重度身体障がい者」の実態が浮き彫りとなった.

- 著者

- 西村 秀一

- 出版者

- 一般社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.6, pp.723-733, 2012-11-20 (Released:2014-10-06)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 5 3

本邦では,空中へ特殊な物質の放出により環境中においてウイルス不活化や殺菌の効果をもたらすとする複数の電気製品が市販されており,寒天培地上に塗布した細菌に対する殺菌効果も謳っている.そこで本研究では,プラズマクラスター,ナノイー,ビオンの3 機種について,腸球菌,黄色ブドウ球菌,緑膿菌,セレウス菌での追試を試みた.一定数の生菌含有菌液を普通寒天平板上に塗布し,14.4m3 閉鎖空間に対象機器とともに置き,機器を2 時間運転させた後培養し,出現するコロニー数を,非運転環境下においた対照のそれと比較した.その結果,調べた3 機種,4 種の菌のすべての組み合わせで,形成されるコロニーの数は対照のそれと変わらなかった.一方,細菌を塗布した寒天培地を容積0.2m3 の密閉グローブボックス内に置き,同様の実験を行ったところ,3 機種すべてが,腸球菌と黄色ブドウ球菌のコロニー形成を,程度の差はあれ対照と比べて有意に減少させ,一方緑膿菌については減少させなかった.前二者に対するコロニー形成抑制/殺菌の機序について,これらの機器が放出するオゾンが原因である可能性を検討した.その結果,殺菌効果は,それらが発生させるイオンや特殊微粒子を除去しても変わらず,一方で発生するオゾンを除去すると激減した. 以上の成績により,調べた電気製品には,1)通常の生活空間のような広い空間における使用では,ほとんど殺菌効果が期待できないこと,しかし,2)きわめて狭い空間における寒天培地上のある種の細菌という限定的な対象に対しては,ある程度の殺菌作用は認められること,だが,3)そうした効果は,一義的には,それらの機器が放出している特殊物質というより,それらが同時に放出しているオゾンによる殺菌効果で十分説明可能であること,が明らかになった.今回対象となった機器のみならず,こうした類の殺菌効果を謳う電気製品については,オゾンの関与を疑う必要があろう.

22 0 0 0 OA 超音速すべり摩擦

- 著者

- 山口 哲生 家敷 拓弥 森田 健敬 澤江 義則

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.7, pp.464-468, 2022-07-05 (Released:2022-07-05)

- 参考文献数

- 16

すべり摩擦は,二つの物体が互いに接触し,すべることによって生じる力学現象である.我々の生活のほぼすべてに関係しているといっても過言ではないくらい,身のまわりのさまざまなところに現れる.ダヴィンチ(L. da Vinci)以降,500年以上にわたって膨大な量の実験結果が蓄積され,エンジニアリングでの活用がなされてきた.すべり摩擦に関する学問分野は,トライボロジーと呼ばれる.トライボロジーでは,機械システムにおける金属間の摩擦や摩耗,潤滑に関する研究を中心に,さまざまな取り組みが行われている.また,物理学や高分子科学,地球科学などにおいても,金属,セラミクス,炭素材料,プラスチック,岩石などの幅広い物質群に対して,摩擦の素過程から定常的挙動,過渡的ふるまいに至るまで,実験,理論,数値解析を用いた研究が進められている.とりわけ,摩擦係数のすべり速度依存性は,多くの物質において,古典的な摩擦法則であるクーロン–アモントン(Coulomb–Amontons)則からの逸脱が明らかになってきた.素過程を色濃く反映し,かつシステムのダイナミクスを左右する重要な特性であるため,近年,多くの研究が行われている.しかしながら,我々が知る限り,すべての実験はすべり速度が小さい低速条件でのみ行われており,高速条件における理解が不足していた.ここで,低速,高速とは,一体何に対してであろうか? 今回着目するのは,摩擦が起こる材料(固体)の弾性波速度である.空気中の音波(縦波)とは異なり,固体には,S波(横波),P波(縦波),レイリー(Rayleigh)波(表面波)など複数の弾性波が存在し,それぞれが異なる伝播速度をもつ.それらよりも速くすべらせる“超音速”では,どういった現象が見られるのであろうか?しかしながら,超音速条件におけるすべり摩擦の実験は,典型的な摩擦材料である金属では容易ではない.なぜなら,金属の弾性波速度は,その中で最も小さなレイリー波速度ですら10 km/s程度と極めて大きく,同程度あるいはそれ以上のすべり速度を実現するのが困難であるからである.それでは,一体どうすれば超音速すべり摩擦を実行できるのか? そこで登場するのが,ソフトマターの一つであり,金属のそれと比べて圧倒的に小さな弾性波速度をもつゲルである.本研究では,弾性波速度のうちレイリー波速度とS波速度が小さく,かつ壊れにくいシリコーンゲル(以下ゲル)を用いることで,“音速の壁”を突破することに成功した.そのうえで,摩擦係数のすべり速度依存性を調べたところ,S波速度を超えるとともに摩擦係数が急激に上昇することが分かった.また,ゲル表面の変形形状や内部応力分布が,S波速度以上で質的に変化した.さらに,動弾性理論をもとに定常状態における解析解の導出を試みたところ,摩擦を採り入れた形で解析解を求めることができ,その解析解によって実験結果をある程度説明することができた.思い付きで始めた研究であったが,超音速すべり摩擦という新しい分野を切り拓くことができた.しかしながら,慣性の効果を考慮した弾性流体潤滑理論の構築や,境界による弾性波の反射を採り入れた解析,定常状態の安定性に関する議論など,実験結果を説明するための理論的アプローチがまだまだ不足している.現象の解明を目指した,さらなる研究が必要である.