2 0 0 0 OA 添付文書における避妊に係る情報の国際比較

- 著者

- 米村 雅人 藤城 法子 元永 伸也

- 出版者

- 一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会

- 雑誌

- レギュラトリーサイエンス学会誌 (ISSN:21857113)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.75-83, 2022 (Released:2022-01-31)

- 参考文献数

- 26

日本,欧州,米国における医薬品添付文書に係る規制は,各国の規制当局において管理されている.日本における医薬品添付文書に相当するものは,欧州では欧州製品概要(summary of product characteristics: SmPC),米国ではLabelingとして扱われている.この添付文書における避妊に係る情報記載内容に関して,日本,欧州および米国における内容に差異があることがわかった.海外の添付文書において,具体的な避妊期間の記載がある場合においても,国内添付文書においては「一定期間の避妊」とする具体性の乏しい記載があることもわかった.米国では,「Oncology Pharmaceuticals: Reproductive Toxicity Testing and Labeling Recommendations Guidance for Industry」が2019年5月に発出され,各医薬品に関する血中濃度半減期にもとづく具体的な避妊期間の注意喚起がされている.本邦の添付文書における避妊期間の記載においても,具体的な期間が記載される必要があると考える.

2 0 0 0 OA 月経に関する教育介入研究の文献レビュー

- 著者

- 外 千夏 玉熊 和子 葛西 敦子

- 出版者

- 日本ヒューマンケア科学学会

- 雑誌

- 日本ヒューマンケア科学会誌 (ISSN:18826962)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.15-21, 2022 (Released:2022-08-12)

- 参考文献数

- 29

本研究は、日本における月経に関する教育介入研究を概観し、月経のセルフケア能力育成に向けた教育プログラム開発の基礎資料を得ることを目的とした。文献は医学中央雑誌web版で検索し、検索キーワードとして「月経」「教育プログラム」「月経教育」等を入力し、原著論文89件が検索された。その中から抽出した7件の教育介入研究を対象に、教育方法と内容を分析した。結果、教育方法は、対象を大学生としていた研究が6件、教育方法に行動科学理論を使用した研究が2件で、主に対面講義等で教育介入し、介入直後の評価では介入効果があったと報告していた。教育内容は、6件が月経随伴症状とセルフケア行動、1件が月経周期の異常であった。今後は、中高生を対象に行動変容を目的とした介入を行い、介入後は月経へのセルフケアの継続をフォローアップする必要がある。また、教育内容は月経の正常と異常及び低用量経口避妊薬(避妊用ピル、Oral contraceptive、以下OC)・LEP製剤(Low dose estrogen-progestin、以下LEP)について取り扱うことが必要との示唆を得た。

2 0 0 0 OA 性感染症の予防行動意図尺度の開発

- 著者

- 尼崎 光洋 森 和代 清水 安夫

- 出版者

- 日本健康教育学会

- 雑誌

- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.3-14, 2011 (Released:2012-11-17)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 1

目的:本研究の目的は,性感染症の予防行動意図尺度(Preventive Behavioral Intention Scale for Sexually Transmitted Infections:PBIS)を開発することである.方法:調査対象者は,第1調査では,大学生335名(男性177名,女性158名)であり,第2調査では,大学生422名(男性136名,女性286名)であった.調査内容は,安全な性行動に関する事柄を測定するSexual Risks Scaleから,性感染症の予防に対する行動意図に関する7項目を用いた.また,性感染症の予防行動として,性交時のコンドームの使用行動について回答を求めた.分析方法は,確認的因子分析,ステップワイズ因子分析,多母集団同時分析,単回帰分析を用い,Cronbachのα係数及びΩ係数を算出した.結果:PBISは1因子5項目であることが確認され,信頼性(α=0.829,Ω=0.829)と構成概念妥当性(GFI=0.996,AGFI=0.985,CFI=1.000,RMSEA=0.012)が確認された.また,PBISは.男女間において,因子構造と因子負荷量,観測変数の誤差分散が変わらないことが示された.さらに,単回帰分析の結果,PBISは,コンドームの使用行動を説明することが可能であることが示された(R2=0.321).結論:本研究で開発したPBISは,性感染症の予防に対する行動意図を測定する尺度であることから,性交や性的接触などの性行動を経験した大学生だけでなく,性行動を経験していない大学生をも対象とした性感染症の予防教育の効果を評価する指標として用いることが可能な尺度であると示唆された.

2 0 0 0 OA ノルウェーにおける沿岸小型捕鯨の歴史と変容 ミンククジラ肉のサプライチェーンを中心に

- 著者

- 赤嶺 淳

- 出版者

- 北海道立北方民族博物館

- 雑誌

- 北海道立北方民族博物館研究紀要 (ISSN:09183159)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.001-030, 2020 (Released:2021-01-31)

This article deals with the history of whaling in Norway, and provides an overview of the current situation of coastal minke whaling in the northern part of Norway and the commodity chain of minke whale meat in Norway. The first section briefly illustrates the history of whaling in Norway: how Norway developed the modern method in the mid-19th century, and how Norway developed pelagic whaling in the Antarctic Ocean in the early 20th century. While modern whaling had its roots in seal hunting for its fur and blubber, pelagic whaling in the Southern Ocean was exclusively for the oil. Aside from the pelagic whaling for oil, Norway has practiced small scale coastal whaling for meat since the late 1920s. When IWC decided to put the Moratorium in place in 1982, Norway objected to this decision, which allowed Norway to continue its commercial whaling. Using various secondary statistical data, I explore the current situation of minke whaling in Norway, that started in 1993 when Norway resumed commercial whaling after the voluntary moratorium set in 1988. Based on data gathered from my fieldwork, a case study of one whale meat processing company, operating in Lofoten Islands, Norland county, is also discussed. The characteristics of coastal whaling in Norway can be summarized as: 1) domestic demands for minke whale meat is about 600 tons, 2) whale meat processing industry heavily depends on seasonal migrant workers from eastern Europe, 3) supply of whale meat has been decreasing since 2015, 4) this is probably due to low price of whale meat, and 5) major processors target Japanese sashimi market for their products, which may cause structural changes in minke whaling in Norway in the future.

2 0 0 0 OA 筋電図学的研究に基づいた上肢ハンドリングテクニック

- 著者

- 三浦 雄一郎

- 出版者

- 関西理学療法学会

- 雑誌

- 関西理学療法 (ISSN:13469606)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.12-16, 2019 (Released:2019-12-26)

- 参考文献数

- 9

In rehabilitation, progress in the order of passive, automatic assistance, automatic, and resistance exercises is common. Automatic assistance exercise occupies an important position as preparation for automatic exercise acquisition, but it is easily influenced by the experience and skill of the therapist. Therefore, in this study, we focused on the automatic assistance movement necessary for the handling technique of the upper extremity. The relationship between the amount of upper limb assistance and shoulder muscle activity and the muscle activity pattern between automatic and automatic assistance exercises were examined. The points in the handling technique of the upper limb are described.

2 0 0 0 OA エレクトレットフィルター 「エリトロン®」

- 著者

- 林 敏昭

- 出版者

- 日本膜学会

- 雑誌

- 膜 (ISSN:03851036)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.188-191, 2008 (Released:2015-05-23)

Toyobo has developed an electret air filter using our own advanced polymeric fiber production technology and itsstatic electricity permanent electrification technology. This product has been producing and marketing under thetrade mark of Elitolon®. Because the static electricity in the Elitolon®fiber makes it possible to collect atmosphericdust from the air extremely effectively, a high collection efficiency can be realized with a low pressure drop.Elitolon®has been originally classified into three types which are A-type, AA-type and NA-type. A-type, AA-type andNA-type are made by spunbonded fibers, meltblown fibers and film split fibers respectively. Toyobo has developed anew static electricity permanent electrification technology. Using this prominent technology, we lately commercial-ized Elitolon®R-type which contains a considerably greater amount of electric charge than conventional Elitolon®.

2 0 0 0 OA 400Wメタルハライドランプ504灯によるリコー豊中広告塔の照明

- 著者

- 石野 領二 芹田 和尚 皆川 忠男

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会雑誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.Appendix, pp.125, 1970-09-20 (Released:2011-07-19)

2 0 0 0 OA メトホルミンはミトコンドリア病患者の脳卒中様発作を誘発する

- 著者

- 白石 渉

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.452-456, 2021 (Released:2021-09-25)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

要旨:症例は48歳女性.母親と母方祖母に難聴と糖尿病がある.5年前に糖尿病を指摘された.来院6カ月前からメトホルミンの導入を開始され,その後増量された.この頃から難聴を自覚していた.X日,突然発症の運動性失語で前医に緊急入院し,ヘルペス脳炎の診断で加療され X+15日に退院となった.その翌日に運動性失語と右同名半盲,右半側空間無視が出現し,当院に入院した.頭部MRIで,左の側頭葉,後頭葉,頭頂葉病変を認め,同部位は MR spectroscopy で乳酸ピークを認めた.血清と髄液の乳酸,ピルビン酸値とL/P比の上昇も認め,ミトコンドリア病と診断した.本症例は,メトホルミン導入後に難聴,脳卒中様発作を生じたが,メトホルミンは乳酸上昇を介してミトコンドリア病を悪化させる.難聴,抗体陰性の1型糖尿病,低身長などが母系遺伝する糖尿病患者では,ミトコンドリア病の可能性を考え,乳酸値の測定等を検討することが望ましい.

2 0 0 0 OA 2 COVID-19とジェンダー「危機」と「構造」

- 著者

- 近江 美保

- 出版者

- 日本平和学会

- 雑誌

- 平和研究 (ISSN:24361054)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.27-56, 2021-08-26 (Released:2021-08-26)

- 参考文献数

- 60

COVID-19によるパンデミックとそれに対する対応は、ウイルスという人を選ばないはずのものが原因であるにもかかわらず、世界各地で女性に偏った影響をもたらしている。日本でも、DVなどの女性に対する暴力の増加、女性が多い対人サービス産業における雇用の減少、非正規雇用労働者の女性やシングルマザー家庭への影響、女性の自殺者の増加など、深刻な影響が生じている。女性が当然のこととして果たしてきた家庭内外でのケア労働など、エッセンシャル・ワークの担い手への負担増も、改めて認識されることとなった。しかし、これらはCOVID-19が新たに引き起こしたものではなく、ジェンダーなど既存の社会構造が表面化したものでもある。パンデミックのような「危機」の際には、構造的な問題は対策の対象外とされることが多いが、過去の事例では、そのために脆弱な状況にある女性たちがより大きな影響にさらされることが指摘されている。COVID-19 による影響の軽減には、目前の医学的,公衆衛生的,経済的,社会的課題への直接的(immediate)な対応とともに、ジェンダーやケア経済など、不可視化されてきた社会の構造的(structural)問題に意識的に取り組むことが不可欠である。ジェンダー化された社会構造を変革し、危機が発生した際にその影響をできる限り小さくとどめることのできるレジリエントな社会をつくることも、「パンデミック時代の平和の条件」のひとつであろう。

2 0 0 0 OA 土壌中のウランの野菜への移行に関する実験的考察

- 著者

- 森嶋 彌重 古賀 妙子 河合 廣 本田 嘉秀 桂山 幸典

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.12, pp.773-778, 1976-12-15 (Released:2010-09-07)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 5 5

奈良県室生地区で採取した高ウラン土壌を用い, ポット法によって温室内で野菜を栽培して土壌中のウランの野菜への移行, 分布を検討した。1) ハツカダイコンにおける部位別のウランの生物学的吸収比は子葉, 上位葉において, もっとも高かったが植物に必須の栄養素である土壌中の窒素, リン, カリウムなどの存在量によって影響をうけ, 欠乏肥料区において収穫したハツカダイコンのウランの生物学的吸収比は三要素区に比較して高かった。また植物体内のウランの分布はその部位の灰分重量の割合に, ほぼ比例していた。ピーマン, きゅうりのウラン分布についても同様であった。2) ハツカダイコンにおいては, 植物の生長に伴い葉部のウラン濃度はむしろ増加し, 根部においては減少の傾向が見られた。3) ハツカダイコンの葉部のウラン濃度と栽培土壌中のウラン濃度との間には正の相関が見られた。

2 0 0 0 OA トリチウム生物影響研究の現状と細胞レベルの研究

- 著者

- 立花 章

- 出版者

- 一般社団法人 日本放射線影響学会

- 雑誌

- 日本放射線影響学会大会講演要旨集 日本放射線影響学会第53回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.70, 2010 (Released:2010-12-01)

放射線による生物学的影響を惹起する主要なDNA損傷はDNA二本鎖切断である。従来の放射線生物学的研究は、ガンマ線やX線によるDNA損傷の生成やその修復過程の研究が主であった。これらの研究により、DNA二本鎖切断の感知及び修復に関与する多数のタンパク質の挙動などの検討が詳細に行われ、大きなネットワークを形成するDNA損傷修復過程が明らかにされてきている。しかし、ベータ線によるDNA損傷の生成やその修復については殆ど明らかでない。ベータ線はガンマ線やX線とは飛跡や電離密度が大きく異なるため、DNAなどの生体高分子に生じる損傷の種類や分布にも相違があると考えられる。このような分子レベルでの損傷の違いは、例えばDNA修復タンパク質の挙動に変化をもたらすなど、DNA損傷修復過程にも何らかの相違を生じることが考えられ、それは引いては細胞や個体に対する生物作用にも影響を及ぼすものである。従って、トリチウムベータ線の生物作用を分子および細胞レベルで明らかにすることは極めて重要である。従来のトリチウムによる生物影響研究は、現象論に偏っていたきらいがあるが、近年の分子生物学的知見の蓄積により、ベータ線の生物影響について分子生物学的および細胞生物学的研究の推進が可能になってきた。本発表では、まず、これまでのトリチウム生物影響研究の概要を簡単に振り返り、現状を紹介する。併せて、現在我々が行っているトリチウムチミジンによる放射線適応応答誘導に関する結果を報告したい。

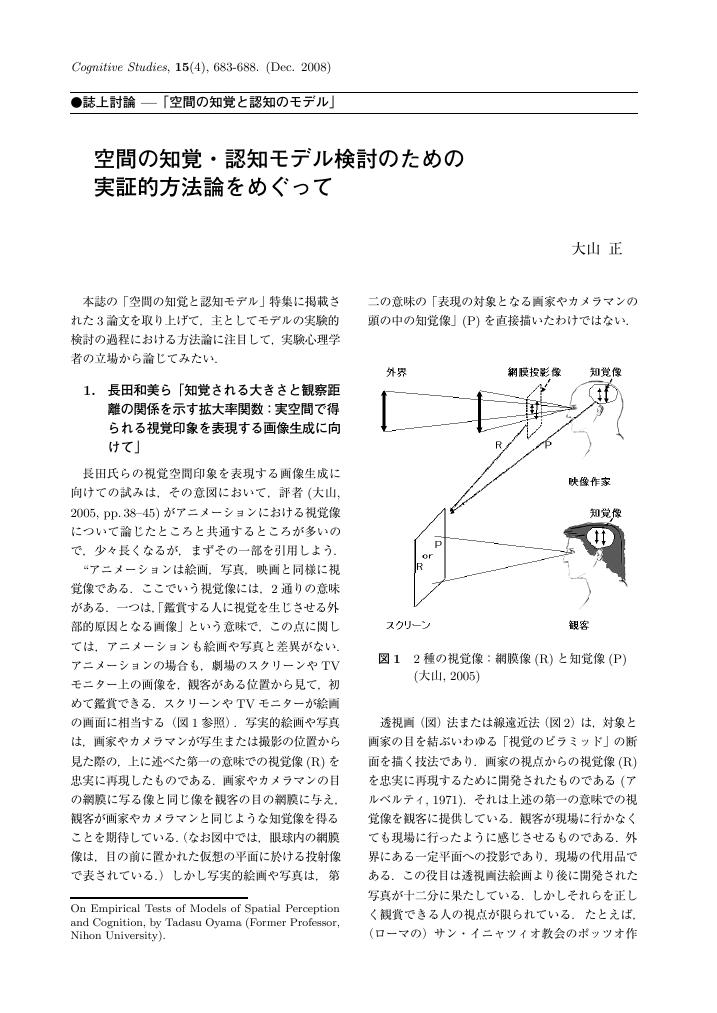

2 0 0 0 OA 空間の知覚・認知モデル検討のための実証的方法論をめぐって

- 著者

- 大山 正

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.4, pp.683-688, 2008 (Released:2010-04-23)

- 参考文献数

- 17

2 0 0 0 OA ステンレス鋼の水素脆性

- 著者

- 大村 朋彦 中村 潤

- 出版者

- 公益社団法人 腐食防食学会

- 雑誌

- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.241-247, 2011-05-15 (Released:2011-11-05)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 9 7

ステンレス鋼の水素脆性について,高圧水素ガス環境における水素環境脆化に関する最近の研究を中心に,化学組成の影響,水素吸収の影響,疲労特性の観点から概説した.低ひずみ速度引張試験(Slow Strain Rate Test,SSRT)により評価したステンレス鋼の水素環境脆化特性は,ひずみ誘起マルテンサイト相生成の観点から,化学組成の影響を強く受ける.SUS304Lのような合金元素含有量の少ないオーステナイト系ステンレス鋼はひずみ誘起マルテンサイト生成に伴い水素環境中で顕著な延性の低下を示す.SUS316LやA286のような安定オーステナイト系ステンレス鋼は水素環境脆化に対して充分な抵抗性を示す.水素環境脆化特性と水素吸収の相関も調査されている.HEE感受性と水溶液中の陰極チャージによる水素脆化特性は同じ水素吸収依存性を示すことから,水素環境脆化が外部の水素ガス環境からの水素吸収で引き起こされることが示唆される.高圧水素ガス環境における疲労特性が内外圧疲労試験により評価されている.SUS304のような準安定オーステナイト系ステンレス鋼は水素ガスにより疲労寿命の低下を示すが,SUS316Lのような安定オーステナイト系ステンレス鋼の疲労寿命は水素の影響をほとんど受けない.析出強化型ステンレス鋼A286は水素ガスによる疲労寿命の低下を示し,転位のプラナー化や粒界のη相析出の影響が原因と考えられている.

2 0 0 0 OA 西陣の小規模織屋建て住宅の住み方と住宅改善

- 著者

- 坂東 亜希子 脇田 泰史 小伊藤 直哉 片方 信也 乾 康代

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.485, pp.163-172, 1996-07-30 (Released:2017-02-02)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

This paper studies dwellings of weaving craftsmen in Nishijin and the way their typical "weaving style" (ORIYA-DATE) houses could be improved, adapting to the changing needs of stages in family life. Though more than half of the usually small 0RIYA-DATE house is used as a work space, inhabitants try to enlarge their room for living. But, many problems still remain. The present paper examines further improvement ideas. Drastic measures such as completely changing the position of toilet and kitchen or rebuilding the roof, presented opportunities for a more effective use of dinning room for relaxed eating and bed room for more privacy.

2 0 0 0 OA 2. 細菌 2) 結核性髄膜脳炎

- 著者

- 綾部 光芳 野田 和人 庄司 紘史

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.7, pp.1251-1254, 2006-07-10 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 5

結核性髄膜脳炎は亜急性に発症する髄膜炎の代表であるが, 未経験の医師が多いのが現状である. 初期に特異的な症状がないため診断の遅れが懸念されている. 意識障害など症状が悪化してから治療を開始したときには良好な予後は期待できない. 1週間以上持続する頭痛・発熱を呈する患者では結核性髄膜脳炎を考慮する. 髄膜刺激徴候を認めたときは直ちに髄液検査を行い迅速に診断を進める. 疑診の段階でも抗結核薬の投与を開始する.

- 著者

- 中鹿 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本行動分析学会

- 雑誌

- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.137-147, 2005-04-30 (Released:2017-06-28)

研究の目的 : ハトが他個体の反応位置を手がかりにして、2種類の条件性弁別課題を行うことができるかどうかを調べた。またその行動を2羽の他個体に応じて使い分けられるかどうかを検討した。手続き : 被験体(反応ハト)は強化子を得るために、他個体(刺激ハト)の反応位置を弁別刺激として反応することが求められた。2羽の刺激ハトのうち1羽の刺激ハトが提示されたときには、反応ハトは、刺激ハトが反応しているのと同じ側のキーに反応しなければならなかった。一方、別の刺激ハトが提示されたときには、反応ハトは、刺激ハトの反応しているキーの反対側のキーに反応しなければならなかった。被験体 : 2羽のハトを反応ハトとして用いた。さらに3羽のハトを刺激ハトとした。行動の指標 : 反応ハトの正答率と反応数を指標とした。結論 : 反応ハトは、刺激ハトの反応位置を手がかりにして、2種類の条件性弁別課題を行うことができた。また2羽の刺激ハトに応じてその行動を使い分けることができた。

2 0 0 0 OA 太宰治素描 : 水への恋着

- 著者

- 三枝 康高

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.23-34, 1976-01-10 (Released:2017-08-01)

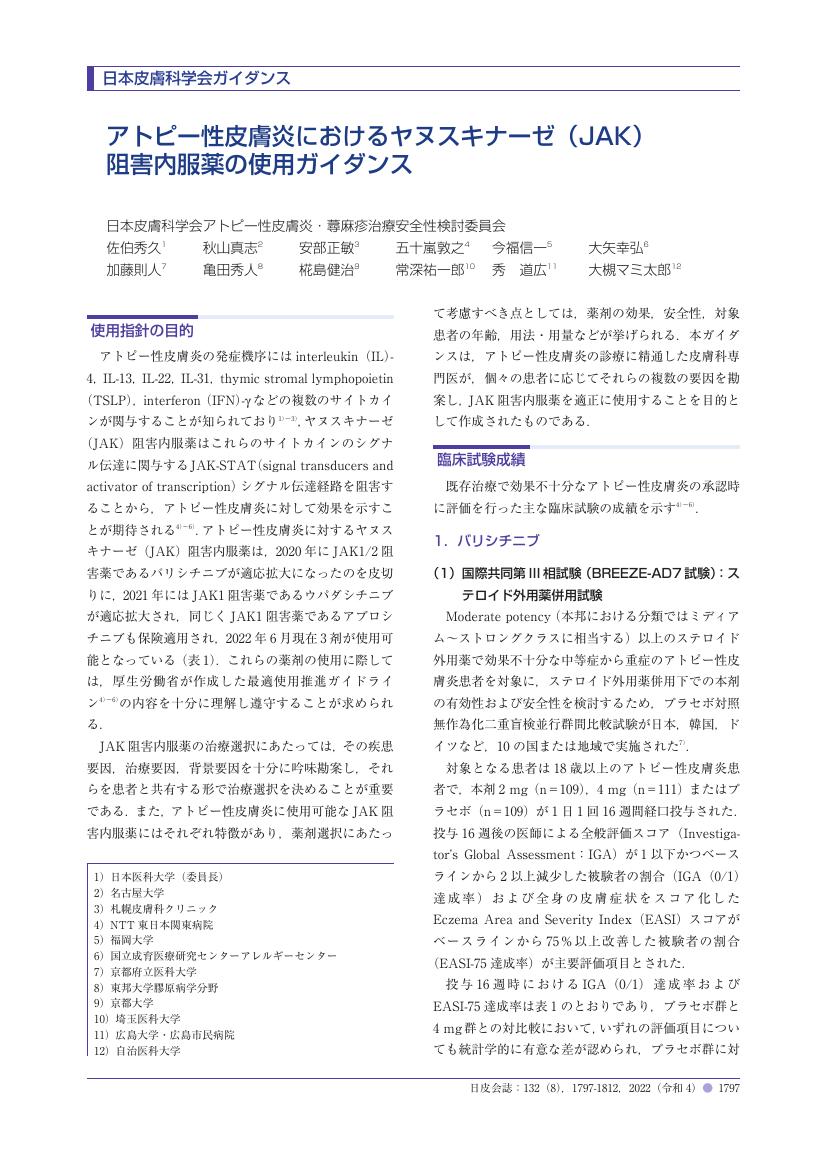

2 0 0 0 OA アトピー性皮膚炎におけるヤヌスキナーゼ(JAK)阻害内服薬の使用ガイダンス

2 0 0 0 OA 炎症性腸疾患のモニタリング―非侵襲性バイオマーカー―

- 著者

- 小林 拓

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.3, pp.229-234, 2021-03-10 (Released:2021-03-10)

- 参考文献数

- 35

炎症性腸疾患の診断や治療方針の決定において内視鏡はgold standardであるが,より非侵襲的なモニタリングの手法としてバイオマーカーが注目されている.便中カルプロテクチンは,炎症性腸疾患の診断,内視鏡的重症度との相関,治療効果判定,再燃予測など,さまざまな場面においてその有用性が報告されている.大腸癌スクリーニングに汎用されている便潜血反応検査も,特に潰瘍性大腸炎の内視鏡的活動性をもよく反映することが示されているほか,近年では血清leucine-rich glycoprotein(LRG),尿中プロスタグランジンE主要代謝産物(PGE-MUM)などの有用性も報告されている.

- 著者

- 愛場 庸雅 森 淳子 小島 道子 梶本 康幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.1, pp.43-49, 2022-01-20 (Released:2022-02-01)

- 参考文献数

- 14

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) では, 嗅覚障害, 味覚障害がよく見られる. その現状と病態を探るために, 2020年3月~2021年2月末までに大阪市立十三市民病院に入院した COVID-19 の中等症・軽症患者を対象として, 嗅覚味覚障害の頻度と転帰, およびその性別, 年齢による差について診療録に基づいて調査した. 嗅覚味覚障害の有無の評価が可能であった患者750名のうち, 嗅覚障害は208名 (27.7%), 味覚障害は216名 (28.8%) に見られ, うち181名 (24.1%) は嗅覚味覚両方の障害が見られた. 有症率に男女差はなかったが, 若年者では高く, 加齢とともに低くなっていた. 嗅覚障害患者の83%, 味覚障害患者の86%は, 退院までに治癒または軽快していた. 治癒に至るまでの平均日数は嗅覚障害9.4日, 味覚障害9.2日であった. 女性の改善率は男性よりやや低かった. COVID-19 の嗅覚障害は, 感冒後嗅覚障害と比較して, 年齢性別の頻度や改善までの期間が明らかに異なっているので, 両者の病態には違いがあることが推測された.