- 著者

- Takeshi ENOMOTO Hirokazu ENDO Yayoi HARADA Wataru OHFUCHI

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.1, pp.139-156, 2009 (Released:2009-03-07)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 13 14

In July 2004, torrential rainfalls caused significant damages in parts of Japan, followed by heat waves. Our data analysis shows that both rainfall and heat wave events in late Baiu season were caused by the intensification of the subtropical anticyclone near Japan (Bonin high) and that intensity of the Bonin high was significantly influenced by propagation of Rossby waves along the subtropical jet. Hindcast experiments from 15 July were conducted to study the mechanisms and predictability of these high-impact weather events. On 17-18 July, localized rainfalls at a few locations along the coast of the Sea of Japan including Sakata and Fukui were successfully simulated in a high-resolution (21-km mesh) global hindcast simulation. These rainfall events were found to occur near the leading edge of a filament of moist and warm air advected clockwise. On 20 July, anomalously high temperature was reproduced in the high-resolution hindcast simulation. With a moderate resolution of 83 km, the intensification of the subtropical anticyclone was reproduced although the föhn was much weaker. This result indicates that temperature distribution associated with föhn requires a resolution high enough to resolve major mountains. In order to investigate the predictability of propagation of Rossby waves and intensification of the Bonin high, 25-member ensemble experiments from 1 July 2004 were conducted using the moderate-resolution model. It is shown that the region along the Asian jet has twice as long predictability as the entire Northern Hemisphere. This case study suggests that the intensification of the Bonin high associated with the propagation of Rossby waves along the Asian jet could be predicted a few weeks in advance with an ensemble forecast at a moderate resolution.

2 0 0 0 OA 粘土鉱物の生成

- 著者

- 河野 元治

- 出版者

- The Clay Science Society of Japan

- 雑誌

- 粘土科学 (ISSN:04706455)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.197-211, 2001-02-28 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 8

2 0 0 0 OA 人類学からみた計る

- 著者

- 足立 和隆

- 出版者

- The Society of Physical Therapy Science

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.145-151, 1996 (Released:2007-03-29)

- 参考文献数

- 17

人類学には,ヒトを文化面から研究する文化人類学と,ヒトを対象とした生物学である自然人類学がある。ここでは,後者に関して主に形態学の立場から行われている計測法について概説する。計測対象は,化石人類を含めたヒトの骨あるいは現世人類の生体である。世界的に統一された計測点に関して,これら2点間の距離や3点の成す角,そして周径等が測定される。近年では,形態の分析にフーリエ解析等の手法も導入されてきている。測定データは多変量解析によって分析され,形態の特徴,類似点等が明らかにされる。しかし,形態と機能との関連については,まだ未知の部分が多く,形態の特徴を機能と結びつけて分析した研究は少ない。

- 著者

- 高橋 暁子 根本 淳子 竹岡 篤永 市川 尚 鈴木 克明

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.249-258, 2023-06-20 (Released:2023-07-14)

- 参考文献数

- 17

本研究では,Instructional Design(ID)の専門家の養成を目指した「大学版上級ID 専門家養成講座」のワークショップを題材に,修了者の継続的な参加が修了者自身にどのような意義があるのかを明らかにしようとした.参加者アンケートから,前年修了者がファシリテータとしてワークショップに参加したことで,参加者は有用なアドバイスを得られたと感じていることが示唆された.また,前年修了者に対するフォーカスグループインタビューでは,ワークショップへの継続参加がリフレクションの機会になっていることなどが示唆された.一方で,継続参加の効果についてさらなる分析が必要であることが確認された.

2 0 0 0 OA Diuretics in Normotensive Patients With Acute Pulmonary Embolism and Right Ventricular Dilatation

- 著者

- Julien Ternacle Romain Gallet Armand Mekontso-Dessap Guy Meyer Bernard Maitre Alexandre Bensaid Priscille Jurzak Pascal Gueret Jean-Luc Dubois Randé Pascal Lim

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-13-0404, (Released:2013-07-13)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 16 19

Background: The benefit of load expansion is controversial in acute pulmonary embolism (PE). The aim of this study was to evaluate the benefit of furosemide in cases of normotensive acute PE. Methods and Results: We retrospectively included 70 consecutive normotensive patients (systolic blood pressure ≥90mmHg) admitted for acute PE with right ventricular dilation. Overall, 40 patients were treated during the first 24h by repeated bolus of furosemide (78±42mg, range 40–160mg) and 30 patients received isotonic saline solution (1.6±0.9L). Severity of hemodynamic status was similar in both groups, but patients in the furosemide group were older and had a greater creatinine level. At 24h, only the furosemide group had a decreased shock index (0.82±0.22 vs. 0.63±0.16, P<0.0001) with improved systolic blood pressure (118±18 vs. 133±17mmHg, P<0.0001), and creatinine levels. After treatment, there were fewer patients with simplified pulmonary embolism severity index ≥1 in the diuretic group (45% vs. 55%, P=0.03) than in the fluid expansion group (47% vs. 40%, P<0.0001). Finally, oxygen requirement at 24h decreased only in the diuretic group (75% to 47%, P=0.0004), and in-hospital survival without death and PE-related shock were similar between the 2 groups. Conclusions: In normotensive PE with RV dilatation, diuretics may improve hemodynamics and oxygenation requirement.

2 0 0 0 OA 食中毒の社会的費用

- 著者

- 清水 潮

- 出版者

- Japanese Society of Food Microbiology

- 雑誌

- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.87-94, 2002-11-30 (Released:2010-07-12)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 材料の透明性とは

- 著者

- 川副 博司

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.114-118, 2000-02-20 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA 宇宙船からのテレビジョン中継

- 著者

- 丹羽 登

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン (ISSN:18849644)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.242-250, 1970-04-01 (Released:2011-03-14)

- 参考文献数

- 19

宇宙船用テレビカメラには, 一般の放送用, CCTV用などと著しく異なる条件を要求される.その特殊性を検討し, またApollo計画用の白黒カメラ, カラーカメラについて簡単に解説し, かつApollo12号までの実績を紹介する.

2 0 0 0 OA 英語母語話者による日本語名詞の複数形の産出について ――英語と日本語の複数認識のずれ――

- 著者

- 三井 さや花

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.154, pp.115-122, 2013 (Released:2017-02-17)

- 参考文献数

- 6

日本語には,名詞の単数形と複数形に文法上の対立がないため,英語母語話者が日本語を産出する際,名詞の単・複対立の誤用が起こることは少ないと考えられている。つまり,日本語母語話者が英語を産出する際に文法範疇としての「数number」についてかなり意識をしているのに対し,英語母語話者が日本語を産出する際は文法的現象としての「数」概念については考慮する必要がないとされている。しかし,実際には指示語による複数提示において,複数接辞や数量表現を伴わない単数での指示表現を使ってしまうこと,また類例として挙げた先行詞を指示詞単数形で示してしまうことにより,誤用が生じていることがわかった。英語母語話者が複数指示を明確にしたい場合には,複数を表す接尾辞か数量表現,または指示詞複数形等で明示する必要がある。

2 0 0 0 OA 研究大会報告概要 両大戦間期におけるアルザスのユダヤ人社会

- 著者

- 川﨑 亜紀子

- 出版者

- 日仏歴史学会

- 雑誌

- 日仏歴史学会会報 (ISSN:24344184)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.57-59, 2016 (Released:2020-03-31)

- 著者

- 米本 和弘 佐野 香織

- 出版者

- 国立大学留学生指導研究協議会

- 雑誌

- 留学生交流・指導研究 (ISSN:13434683)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.49-61, 2023 (Released:2023-07-06)

近年、高等教育の「内なる国際化」の観点から、国際共修の授業が盛んに行われ、観察された学生の学びや変容の様子をもとに、その効果と可能性が指摘されている。ただ、高等教育の国際 化に関しては、課題も指摘されており、授業の方法や技術面の課題のみではなく、国際化の意味と国際共修のあり方についても議論を深める必要がある。そこで本稿では、協働で実践を行った 教員2名の協働探究を通して、教員の国際共修に対するあり方について考察することを目的とした。教員2名に対するインタビューを通し収集したデータをもとに、国際共修で直面しうる境界 に関する課題とそれに対する教員の教育観を描き出すとともに、高等教育の国際化とは何を指すのかという視点から、教員の境界へのかかわり方を論じた。国際共修というアプローチが抱えうる課題を取り上げたが、教員2名の教育実践を通して、その課題教員が常に意識的であることの重要性と、その難しさが明らかになった。

2 0 0 0 OA 第9回心臓性急死研究会 入浴による心肺停止

- 著者

- 堀 進悟 副島 京子 篠澤 洋太郎 藤島 清太郎 武田 英孝 木村 裕之 小林 正人 鈴木 昌 村井 達哉 柳田 純一 相川 直樹

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.Supplement5, pp.11-14, 1997-12-20 (Released:2013-05-24)

- 参考文献数

- 6

近隣救急隊の1994年12月から1996年4月まで16ヵ月間の出場記録を調査し,浴室内で発生した急病の調査を行った.浴室の急病は43例で当該期間の全救急件数の0.19%を占めていた.年齢は77±10歳と高齢者に多く,男女比は24例対19例と男性に多かった.診断は心肺停止26例(60%),失神(前駆症)14例,脳血管障害3例であった.各群とも高齢者が多く,明らかな年齢差を認めなかった.浴室急病の発生時期は,心肺停止のみならず,いずれの群も12-3月の厳寒期に集中していた。心肺停止は自宅浴室の発生が26例(100%)で,公衆浴場における発生は認めなかった. 一方, 非心肺停止例では自宅浴室が12例,公衆浴場が5例であった(p<0.01).さらに浴室内の発生場所を検討すると,心肺停止は浴槽内が22例(85%),洗い場が4例,非心肺停止では浴槽内が7例,洗い場が7例,不明が3例であった(p<0.01).溺水の有無を検討すると,心肺停止では21例に,非心肺停止では2例に溺水を認めた(p<0.01).すなわち,心肺停止は非心肺停止例と比較して自宅浴室の浴槽内で発生しやすく,溺水をともない易いことが示された.本研究により,公衆浴場よりも自宅浴室が心肺停止の危険をもたらしうることが示された.すなわち,身近に救助者がいれば入浴急死は防止できる可能性が示唆された.

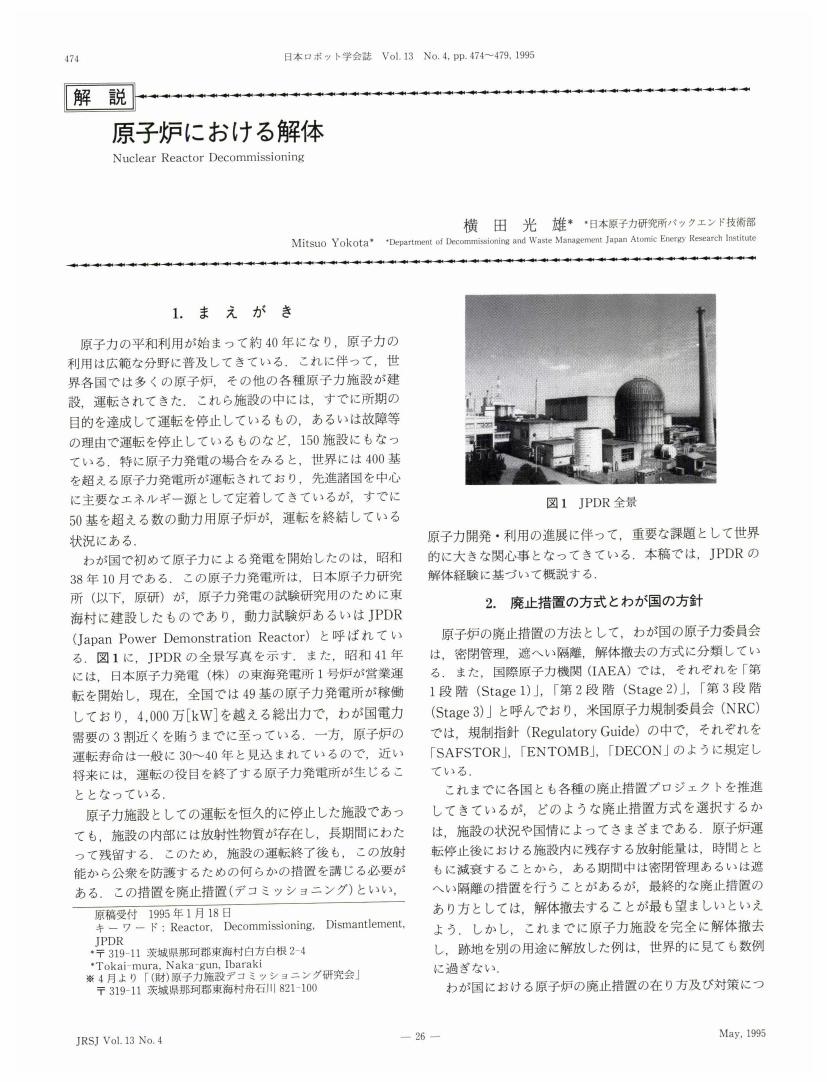

2 0 0 0 OA 原子炉における解体

- 著者

- 横田 光雄

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.4, pp.474-479, 1995-05-15 (Released:2010-08-25)

2 0 0 0 OA 日中対照漢字語データベースの開発と応用

- 著者

- 松下 達彦 陳 夢夏 王 雪竹 陳 林柯

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.177, pp.62-76, 2020-12-25 (Released:2022-12-26)

- 参考文献数

- 32

本研究では日中対照漢字語データベースを開発した。日本語の語彙における,漢語 (字音語) の日中両語の意味対応パタンを文化庁 (1978),三浦 (1984) を参考に6種類に分類した結果,頻度上位2万語のうち,50%が漢語で,漢語の70% (全体の35%) が同形語で,30% (全体の15%) が非同形語であること,同形語7,074語のうち,82% (全体の29%,漢語の58%) が同形同義で,18% (同形語の6語~5語に1語) が同形類義や同形異義といった要注意の語であること等が明らかになった。本データベースは語の検索などで直接利用できるほか,J-LEX (菅長・松下,2014) のような語彙頻度プロファイラーへの搭載によって,文章の語彙的負荷の母語別表示機能や,対象者母語別のリーダビリティ計算,中国語母語学習者にとっての要注意点を表示する機能への応用が期待される。

2 0 0 0 OA エンドトキシン血症とその治療法

- 著者

- 高橋 勝行 吉田 重雄 畑山 諭 阿部 俊範 石川 正光

- 出版者

- 日本家畜臨床学会

- 雑誌

- 東北家畜臨床研究会報 (ISSN:09147497)

- 巻号頁・発行日

- vol.1985, no.8, pp.64-69, 1985-11-20 (Released:2009-04-22)

- 参考文献数

- 6

2 0 0 0 OA エルマン・デルスニスによる両大戦間における日本での展覧会活動

- 著者

- 中川 三千代

- 出版者

- 文化資源学会

- 雑誌

- 文化資源学 (ISSN:18807232)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.35-52, 2018 (Released:2019-07-12)

- 参考文献数

- 14

本稿では、フランス人美術商エルマン・デルスニス(Herman d’Oelsnitz)が日本で開催した展覧会活動について論じる。デルスニスは1922年から1931年まで、ほぼ毎年の仏蘭西現代美術展覧会と、その他大小さまざまな展覧会を開催した。更に1934年から3年間は、作品斡旋という形でフランス絵画を日本に紹介した。これら全期間を対象としてデルスニスの活動を明らかにする。まずデルスニスの関与した展覧会を分類整理する。その上で、主要な展覧会の実施体制、出品内容、入場者数などについて考察する。更に、三越、大阪朝日新聞社、国民美術協会の協力について考察し、展覧会を継続可能にした要因を論じる。1931年までの展覧会活動を3つの時期に区分し、その後の活動を加えて4つの時期区分とする。具体的にはデルスニスが個人で企画し、政府や美術団体の協力を得て開催した時期を初期とし、1924年設立の日仏芸術社を拠点として活動を拡大し、美術月刊誌『日仏芸術』の発行も併せて行った時期を中期とし、それ以降、日仏芸術社の閉鎖までを後期とする。更に、デルスニスの活動終了までを晩期とする。時期区分に従い仏展などの展覧会について特徴をまとめる。特に1934年にデルスニスの活動が復活できた要因として、教育機関、美術団体に属する多くの日仏芸術社時代の協力者との人的関係の重要性を明らかにする。本稿はデルスニスの展覧会活動について通観し、デルスニスと日仏芸術社が日本でのフランス美術普及に果たした役割を見直す基礎を与えると考える。

2 0 0 0 OA 小学校高学年児童の意見文作成におけるクラウドサービスによる相互参照の効果

- 著者

- 佐藤 和紀 小田 晴菜 三井 一希 久川 慶貴 森下 孟 谷塚 光典

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.Suppl., pp.117-120, 2021-12-20 (Released:2022-02-02)

- 参考文献数

- 6

小学校高学年児童がクラウドサービスの相互参照を用いて,他者の文章を参照して意見文を作成する実践を行った.意見文の評価と意識調査の結果,他者の意見文を参照したグループ児童の意見文の評価は有意に高く,他者の意見文を参照していないグループの児童よりも読み手にどう伝わるか気をつけて書く,自分の考え以外の視点でも書く,主語と述語のつながりを注意して書く,形式的なミスを少なくする,ことを意識していた.

2 0 0 0 OA セフメタゾールの臨床的有効用量とGiusti-Hayton法による用量調節の妥当性の検討

- 著者

- 陳内 博之 豊田 真史 安藤 志帆 五十嵐 玲子

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.79-86, 2022-02-10 (Released:2023-02-10)

- 参考文献数

- 22

Cefmetazole (CMZ) is a widely used antimicrobial agent against various infectious diseases. Few studies have determined the appropriate daily dose, and the dose adjustment criteria based on renal function are unclear. Therefore, this study evaluated the clinically effective dose of CMZ and the validity of dose adjustment using the Giusti-Hayton (G-H) method. Patients who received CMZ at Ebara Hospital from April 2019 to March 2021 were included. The basic daily dose was set at 4 g, which is the maximum dose approved in Japan, and a dose adjustment standard table was prepared with variables calculated using the G-H method. The patients were grouped according to whether their dosage of CMZ was adjusted using G-H method or not into the G-H and non-G-H groups. We set the primary endpoints as the efficacy and safety of CMZ, and the secondary endpoint as the pharmacokinetics/pharmacodynamics parameter (PK/PD parameter). There were 107 and 99 target cases in the G-H and non-G-H groups, respectively. The G-H group included several elderly people with a poor prognosis for infectious diseases; however, there was no significant difference in the efficacy and safety of CMZ between the groups. The time above MIC was significantly higher in the G-H group. Therefore, dose adjustment using the G-H method, based on a dose of 4 g/day, can be useful in terms of PK/PD parameters. Moreover, it has been shown to be highly effective and safe. Thus, the results of this study may help in determining the dose and dose adjustment of CMZ.

2 0 0 0 OA 再生可能エネルギー大量導入の下での系統慣性の低下と対策の解析・評価

- 著者

- 荻本 和彦 岩船 由美子 占部 千由 草柳 儀隆 宮崎 輝 安藤 希美 入江 寛 東 仁 礒永 彰

- 出版者

- 一般社団法人 エネルギー・資源学会

- 雑誌

- エネルギー・資源学会論文誌 (ISSN:24330531)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.171-179, 2023-07-10 (Released:2023-07-10)

- 参考文献数

- 24

The massive deployment of PV and wind, which provides decarbonized energy supply, bring about various additional challenges, among those, the reduction of operational capacity of synchronous machines in a power system have been affecting stable operation of a power system. With the reduced system inertia, the system frequency deviates faster and more largely and the deviation sometimes results in instability of a power system operation. In this paper, we present the trend of system inertial reduction from 2030 to 2040 in Japan and quantify the cost increase when criteria of system inertia are applied. We further present the benefit of a PV PCS which can supply system inertia in terms of an improved system inertia profile and a reduction of annual operational cost in order to evaluate a strategy to maintain a system inertia.

2 0 0 0 OA 都市のヒートアイランド現象とその形成要因

- 著者

- 三上 岳彦

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.3, pp.496-506, 2005-12-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 22 16

Urban heat island phenomena, which are known as high temperature occurrences in the central part of a city, would be estimated to become much greater in a large city as Tokyo. There have been many studies on urban heat island phenomena in the field of meteorology, climatology, architecture and city planning. Thus overall feature of urban heat island phenomena including their mechanisms became clear from observational and numerical studies. However, the detailed characteristics of urban heat islands such as the long term warming trends of urban temperatures and the seasonal/diurnal variations in local scale temperature distribution are not fully discussed. This paper aims at clarifying the spatial and temporal structure of urban heat island phenomena in Tokyo metropolitan area as a case study in connection with anthropogenic energy consumption and diurnal wind fields based on the high density meteorological observational system in Tokyo Metropolis.