- 著者

- Yoshikazu Matsuoka Tatsuya Iwasaki Nobuo Nakada Toshihiro Tsuchiyama Setsuo Takaki

- 出版者

- The Iron and Steel Institute of Japan

- 雑誌

- ISIJ International (ISSN:09151559)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.7, pp.1224-1230, 2013 (Released:2013-08-20)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 139 174

In order to clarify the grain size dependence of mechanical stability of austenite, deformation-induced martensitic transformation behavior was investigated on uniaxial tensile deformation in a metastable austenitic stainless steel (Fe–16%Cr–10%Ni) with the grain size controlled from 1 to 80 μm. In addition, crystallographic characteristics of deformation-induced martensite were analyzed by means of the EBSD (electron backscattering diffraction) method to discuss the variant selection rule. It was found that mechanical stability of austenite is independent of its grain size, although thermal stability of austenite is remarkably increased by grain refinement. Some special martensite variants tend to be selected in an austenite grain on the deformation-induced martensitic transformation (near single-variant transformation), and this results in the formation of a texture along tensile direction. This suggests that the most advantageous variants are selected in the deformation-induced martensitic transformation to release tensile strain and leads to the grain size independence of mechanical stability of austenite.

5 0 0 0 小青竜湯の通年性鼻アレルギーに対する効果-二重盲検比較試験-

- 著者

- 馬場 駿吉 高坂 知節 稲村 直樹 佐藤 三吉 鈴木 茂 遠藤 里見 石戸谷 雅子 小野寺 亮 山田 公彦 大久 俊和 荒井 英爾 鈴木 雅明 大山 健二 粟田口 敏一 戸川 清 岡本 美孝 松崎 全成 寺田 修久 喜多村 健 石田 孝 馬場 廣太郎 島田 均 森 朗子 池田 聖 金子 敏郎 今野 昭義 山越 隆行 石井 哲夫 窪田 市世 鍋島 みどり 田口 喜一郎 石山 哲也 中野 雄一 中村 英生 五十嵐 文雄 古川 仭 作本 真 山下 公一 久保田 修 宇佐神 篤 伊藤 博隆 鈴木 元彦 間宮 紳一郎 横田 明 加藤 薫 大屋 靖彦 河合 〓 岩田 重信 横山 尚樹 井畑 克朗 瀧本 勲 稲福 繁 坂倉 康夫 鵜飼 幸太郎 雨皿 亮 山田 弘之 坂倉 健二 平田 圭甫 伊藤 由紀子 村上 泰 竹中 洋 山下 敏夫 久保 伸夫 中井 義明 大橋 淑宏 阪本 浩一 村田 清高 平沢 昌子 原田 康夫 森 直樹 白根 誠 多田 渉 小林 優子 竹林 脩文 河野 嘉彦 夜陣 紘治 平田 思 宮脇 修二 津田 哲也 山下 隆司 二階堂 真史 柿 音高 永澤 容 増田 游 後藤 昭一 西岡 慶子 折田 洋造 東川 康彦 武 浩太郎 進 武幹 前山 忠嗣 百田 統洋 堤 昭一郎 茂木 五郎 川内 秀之 松下 太 吉村 弘之 高田 順子 石川 哮 定永 恭明 大山 勝 松崎 勉 坂本 邦彦 廣田 常治 内薗 明裕 鯵坂 孝二 中島 光好

- 出版者

- The Society of Practical Otolaryngology

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.3, pp.389-405, 1995-03-01

- 被引用文献数

- 13 16

The efficacy and safety of Kampo preparation Sho-seiryu-to were studied in a joint double-blind trial in comparison with a placebo. The study was carried out on 220 patients with perennial nasal allergy at 61 hospitals. Granules in a dose of 3 g were administered 3 times daily for 2 weeks. Moderate to high improvement was recorded in 44.6% of the treated patients and in 18.1% of those receiving placebo. The difference is significant (p <0.001). Side effects were noted in 6.5% of the treated patients and in 6.4% of the controls (not a significant deference). The side effects were mild and had no influence on the daily life of the patients.

5 0 0 0 OA 楠無益委記 : 3巻

- 著者

- [恋川春町] [画作]

- 巻号頁・発行日

- 1784

- 著者

- 佐藤 宗子

- 出版者

- 千葉大学教育学部

- 雑誌

- 千葉大学教育学部研究紀要 = Bulletin of the Faculty of Education, Chiba University (ISSN:13482084)

- 巻号頁・発行日

- no.69, pp.334-329, 2021-03-01

[要約] 「現代児童文学」を代表する作家・評論家の一人、古田足日の中級向けSF短編集『月の上のガラスの町』所収の「アンドロイド・アキコ」は、一九六四年に初出誌に発表された時点から、盛光社刊行の初刊、そして加筆訂正された童心社版と、改稿されつつ読み継がれてきた。古田の短編の代表作である同作の改稿過程を丁寧に検証することを通して、そこにみられる「子ども」観、「ジェンダー」観、さらには「恋愛」にまつわる言説に関する「近代」観を追究していった。古田は六〇年代の早い時期からSFに関心を抱き、月面上の町という架空の設定をしたが、そこでの男女の人物造型における当初の自身の設定を、後の加筆訂正で否定してみせる。そこには、「枠」から「枠組み」へと子どもを見る目を問い直すという後の提唱につながる意識を見ることができる。今後は、同時期の古田の批評活動や「現代児童文学」の動向も視野に入れて、より広がりを持ちつつ、この作品を基軸として追究していくことができるだろう。

5 0 0 0 OA p進微分方程式と過収束アイソクリスタル

- 著者

- 志甫 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.369-395, 2011 (Released:2014-01-11)

- 参考文献数

- 60

5 0 0 0 OA イカ摂食後に発症した扁桃下極深部埋没の針金異物について

- 著者

- 山崎 ももこ 石井 正則 丹羽 洋二 谷口 雄一郎 森脇 宏人 濱田 幸雄

- 出版者

- 耳鼻咽喉科展望会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.284-288, 2001-08-15 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2

咽頭異物は耳鼻咽喉科の外来において日常よく遭遇する疾患であるが, 頸部腫脹後に来院し異物が発見される症例も稀ではない。今回我々はイカ摂食後に咽頭痛が出現し, その後顎下部腫脹も出現したため4週間後当科を受診して, 頸部単純X線写真と頸部CTにて左顎下部に針金状の異物を確認し, 内視鏡及び放射線透視下で異物摘出術を施行した症例を経験した。頸部腫脹後に咽頭異物が発見された症例は他にも報告例があり, 日常診療で異物があるという訴えで受診する患者の中には, 今回の症例のように喉頭鏡検査や喉頭ファイバースコープで観察しても異物が発見できない場合も多い。しかし, 異物摂取の可能性のある症例には頸部単純X線写真を撮影するか, さらにCTを撮影するなどの検討が必要であると考えられた。

- 著者

- 米澤 朋子

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.3, pp.377-396, 2021-05-01 (Released:2021-05-01)

- 被引用文献数

- 1

5 0 0 0 OA ANCA関連血管炎の肺病変の画像診断

- 著者

- 黒﨑 敦子

- 出版者

- 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会

- 雑誌

- 日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会雑誌 (ISSN:18831273)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1_2, pp.25-28, 2019-10-01 (Released:2019-12-28)

- 参考文献数

- 17

ANCA関連血管炎(ANCA associated vasculitis: AAV)として,顕微鏡的多発血管炎(microscopic polyangiitis: MPA),多発血管炎性肉芽腫症(granulomatosis with polyangiitis: GPA),好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(eosinophilic granulomatosiswith polyangiitis: EGPA)の3疾患が定義されている.AAVの肺病変は疾患ごとに特徴的なものが多い.MPAの肺病変としては肺胞出血と間質性肺炎がみられる.肉芽腫性血管炎の名が付いているGPAとEGPAには結節性病変がみられ,GPAでは壊死性血管炎を反映して壊死を伴う肉芽腫,EGPAではアレルギー性疾患を反映して好酸球性気管支・細気管支炎や好酸球性肺炎がみられる.画像から血管炎にアプローチするには,経過を含めた臨床情報が重要である.

- 著者

- KODAMA Shinichi SATOH Masaki

- 出版者

- 公益社団法人 日本気象学会

- 雑誌

- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)

- 巻号頁・発行日

- pp.2022-046, (Released:2022-08-03)

- 被引用文献数

- 6

During the autumn rainy season, typhoons located far from Japan sometimes cause significant precipitation in Japan. In this study, we characterized remote precipitation events in September for 40 years from 1980 to 2019. We also analyzed cases in which remote precipitation did not occur despite approaching typhoons, as well as cases in which heavy precipitation was not affected by typhoons. We characterized the environmental fields of the remote precipitation cases by comparing them with these other two types of cases. Statistical analysis showed that remote precipitation tended to occur when the typhoons were located over the southern or southwestern oceans of mainland Japan and when the tracks of the typhoons were northward or changing to the northeast. The composite analysis of the remote precipitation cases showed that the subtropical high was retreating to the east for the two days before the remote precipitation. By contrast, the cases in which remote precipitation did not occur showed the opposite pattern: the subtropical high was strengthening to the west when typhoons were approaching over the southern or southwestern oceans of the Japanese archipelago. Furthermore, the remote precipitation occurred to the equatorward jet streak entrance of the 200 hPa jet, whereas the 200 hPa jet streak was shifted to the west in the cases where remote precipitation did not occur. The vertical cross-section of the northward water vapor flux showed that the northward water vapor inflow from the middle troposphere was larger in cases of remote precipitation than in cases in which heavy precipitation was not caused by typhoons. In addition, dynamical analysis showed that the area of remote precipitation corresponded to the region of 800-600 hPa mean quasi-geostrophic forcing for ascent and 925 hPa frontogenesis.

- 著者

- 田宮 聡 岡田 由香 小寺澤 敬子

- 出版者

- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会

- 雑誌

- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.450-457, 2016 (Released:2019-08-21)

- 参考文献数

- 23

多言語環境が子どもの言語発達に及ぼす影響についての理解を深めるために,日英のバイリンガル環境で生まれ育ったA(女児)の言語発達について報告した。Aは生下時から日英両語に暴露されうる環境で生活していたが,両語の発達はともに遅れていた。その遅れがバイリンガル環境のためと説明されたこともあったが,保護者はAの発達を心配し,小学1年生で帰国して児童精神科を受診した。Aには言語発達遅滞以外に,社会性やイマジネーションの困難さとともに知的能力障害も見られ,自閉症スペクトラム障害と診断された。Aの日本語の発達については,語彙の乏しさ,単語の形態の誤り,文法の誤り,会話のかみ合わなさなどが観察された。これらの問題を,バイリンガル特有の言語特性である,転移,プロフィール効果,コードスイッチングとの関連で考察した。Aの日本語の遅れはバイリンガル環境によるものではなく,発達の問題であると考えられた。

5 0 0 0 低山地山頂部の半自然草地における草原生植物の生育状況

- 著者

- 佐久間 智子 白川 勝信 中越 信和

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.289-298, 2018 (Released:2018-05-01)

- 参考文献数

- 43

放牧地や採草地として利用されてきた半自然草地には、草地特有の動植物が生息・生育しているが、半自然草地の減少に伴い、これらの動植物は絶滅の危機にさらされている。大面積の半自然草地だけでなく、小面積で分布する半自然草地も多様な草原生植物の生育地として機能しており、重要な景観構成要素として位置付ける必要がある。山頂部の草地は草原生植物のホットスポットとして重要な環境と考えられるが、生育種やそれらと環境要因との関係について明らかにされていない。本研究では、山頂部に残る半自然草地を対象として、草原生植物の種組成、種数と面積の関係、大規模な半自然草地内における山頂部の特性を明らかにし、草原生植物の生育地としての山頂部草地の位置付けについて考察した。調査地は広島県北西部に位置する8山とした。8山のうち、1山は草地利用の履歴が無く、他の山は過去に半自然草地として利用されていた。山の頂上から標高10 m差の範囲を山頂部と定義し、植物相調査を行った結果、草原生植物の出現種数は現在も草地管理が行われている「管理継続区」で最も多く、過去に草地管理が行われていない「自然区」で極端に少なかった。また、従来の草地管理が停止した「放棄区」でも、「自然区」に比べると多くの草原生植物が生育していた。山頂部における草原生植物の種数と面積の関係を比較した結果、種数と山頂部の面積には相関が認められなかったが、種数と山頂部の草地面積には正の相関が認められた。草原生植物について、周辺の草地と連続している山頂部において、山頂部と草地全域の出現種数を比較した結果、山頂部には、草地全域に生育する草原生植物の61%から75%が生育していた。以上の結果から、過去に草地管理が行われた山頂部の草地には、従来の草地管理が停止しても多くの草原生植物が残存していることが明らかになった。山頂部における草原生植物の種数と草地面積には、正の相関があり、草地面積は草原生植物の種数を限定する主要な要因であることが明らかになった。草地全域に生育する草原生植物のうち、多くの種が山頂部にも生育していることが明らかになった。

- 著者

- D. Kikuchi

- 出版者

- THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN , The Mathematical Society of Japan

- 雑誌

- Tokyo Sugaku-Butsurigaku Kwai Kiji (ISSN:21852669)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.71-74, 1894 (Released:2009-06-09)

5 0 0 0 OA General Examination of the Infinite Series

- 著者

- Carl Friedrich Gauss

- 出版者

- THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN , The Mathematical Society of Japan

- 雑誌

- Tokyo Sugaku-Butsurigaku Kwai Kiji (ISSN:21852669)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.4, pp.220-248, 1889 (Released:2006-03-27)

- 著者

- 高橋 尊 門田 祥吾 梅田 慎也 永井 滉士 南雲 徳昭

- 出版者

- 日本病院薬剤師会

- 雑誌

- 日本病院薬剤師会雑誌 = Journal of Japanese Society of Hospital Pharmacists (ISSN:13418815)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.585-588, 2020-05

5 0 0 0 OA 文化移転の政治経済的背景とユダヤ教徒

- 著者

- 嶋田 英晴

- 出版者

- 日本ユダヤ学会

- 雑誌

- ユダヤ・イスラエル研究 (ISSN:09162984)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.91-98, 2014 (Released:2017-04-07)

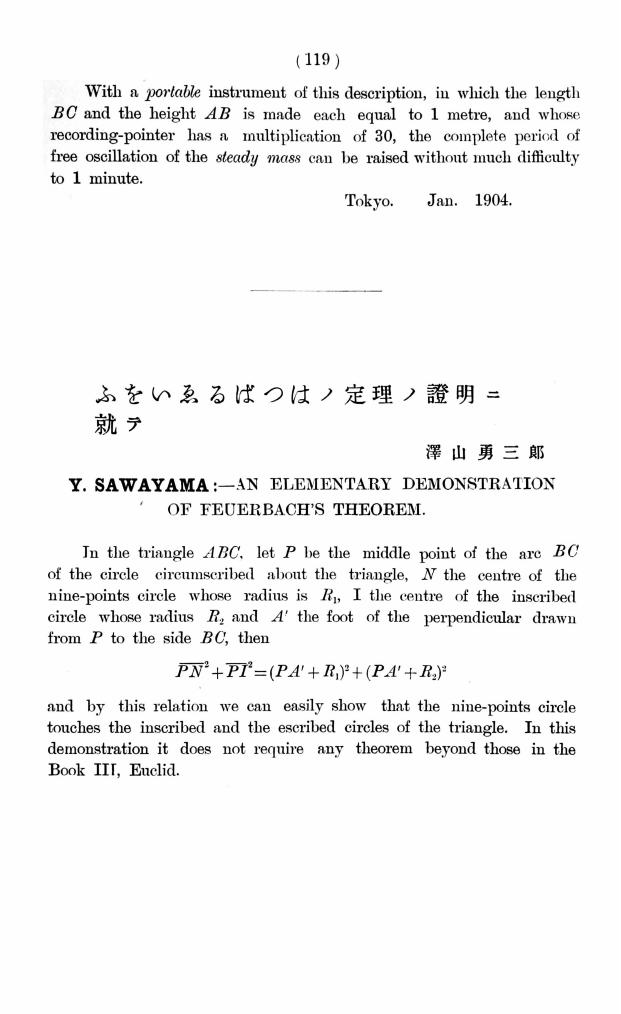

5 0 0 0 OA フヲイヱルバツハの定理の証明に就て

- 著者

- 沢山 勇三郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会、一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- Tokyo Sugaku-Butsurigakukwai Kiji-Gaiyo (ISSN:21852685)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.8, pp.119, 1904 (Released:2006-03-27)

5 0 0 0 OA 日本魚名集覧

- 著者

- 渋沢敬三 著

- 出版者

- アチックミューゼアム

- 巻号頁・発行日

- vol.第1部, 1942

5 0 0 0 OA 心臓ペースメーカー使用患者に対する歯科用電気器具の影響

- 著者

- 間宮 秀樹 堀本 進 高橋 恭彦 菊地 幸信 平山 勝徳 平野 昌保 秋本 覚 小林 利也 和田 光利 片山 正昭

- 雑誌

- 一般社団法人日本老年歯科医学会 第31回学術大会

- 巻号頁・発行日

- 2020-09-30

【目的】 心臓ペースメーカーや埋め込み式除細動器(以下、併せてPM)を使用中の患者が歯科治療を受ける機会は珍しくないが、歯科用電気エンジンや根管長測定器、超音波スケーラー、紫外線照射器等の歯科用電気器具は添付文書上、PM患者に対する使用が禁止されている。しかしこれらの使用は質の高い歯科治療を行う上で不可欠である。藤沢市歯科医師会南部要介護高齢者診療所では全患者に対してモニタリング下に治療を行っているが、今回、我々はPM患者に歯科用電気器具を使用した際の影響について検討した。【方法】 本報告は藤沢市歯科医師会倫理委員会の承認を受けた(承認番号2019-008)。2015年10月から2020年1月末までに藤沢市歯科医師会南部診療所で歯科治療を行った患者の中でPM使用患者を対象とし、患者背景、PMの種類、治療内容、電気器具の使用の有無とその際の偶発症の有無、局所麻酔薬使用時の偶発症の有無について、診療録および麻酔記録をもとにretrospectiveに検討した。【結果と考察】 当該期間中のPMを使用している患者は7名、107症例であった。基礎疾患はSick sinus syndromeが5人で最も多く、完全房室ブロックが1名、心房粗動が1名であった。PMの種類はDDDが4例で最も多く、埋め込み型除細動器使用者が1名であった。治療内容は義歯関連が37回で最も多く、歯周治療33回、齲蝕処置22回、根管治療21回、歯冠修復処置18回と続いた。電気エンジンの使用は25回、根管長測定は22回、紫外線照射器は17回、超音波スケーラーは14回使用され、いずれの場合にも患者の自覚症状および心電図の異常は認めなかった。また局所麻酔薬は15回使用されていたが異常はなかった。 歯科用電気器具は使用時に生体内に通電してPMの誤作動等を誘発する可能性があるが、使用される歯科用電気器具がPM装着部位から離れた場所で回路を形成する場合や、その電気量が微量である場合には、実際的な影響は少ないと考えられている。今回、使用にあたっては常に心電図をモニタしながら、必要最小頻度で使用したことから、患者の体調に悪影響は観察されなかった。しかし、添付文書が使用を禁止している現状では万一、事故が発生した際には歯科医師の責任が問われる可能性が高いため、今後もモニタをしながらの注意深い使用が必須と考えられる。

5 0 0 0 OA 妊娠中に再発したLadd手術後中腸軸捻の1例

- 著者

- 長野 心太 久保田 良浩 高岸 智子 篠塚 淳 青木 昭和

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.7, pp.1324-1328, 2020 (Released:2021-01-31)

- 参考文献数

- 22

妊娠27週5日の32歳,女性.心窩部痛と嘔吐を主訴に救急搬送された.腹部単純CTで中腸軸捻が疑われたため新生児科医および産科医の立ち会いのもと,緊急手術を施行した.Treitz靱帯の形成はなく,上腸間膜動脈を中心として小腸・盲腸・上行結腸が時計回りに360°軸捻転していたため,腸回転異常症に伴う中腸軸捻と診断し,捻転を解除した.腸管の虚血性変化は軽度で腸管切除は要さなかった.術後は一過性に子宮収縮を認めたものの,経過良好で術後9日目に退院となった.妊娠中に生じる中腸軸捻の報告は非常に少なく,国内では2例目である.母児ともに予後良好に治療しえたので報告する.