2 0 0 0 OA 小津安二郎『お茶漬の味』における画面外の声

- 著者

- 正清 健介

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, pp.25-47, 2017-07-25 (Released:2017-09-13)

- 参考文献数

- 21

【要旨】本稿は、小津安二郎の映画『お茶漬の味』(1952)における対話上のカッティングポイント(CP)の原則を、物語との関係において明らかにするものである。その目的は、サイレント=ハリウッドの影響下にあった小津がどのようにその規範を受け独自のトーキー規範を編み出したか、その一端を明らかにすることである。デヴィッド・ボードウェルは、表情に対する台詞の先行性というトーキーの特性から小津が台詞の後に一定の間合いを置き、CP を人物が話し終わる時(終わった後)に設定したと指摘する。しかし、本作のCP は必ずしもこの規則に従っていない。小津は時折、話し手が話し終わる前にCP を設置している。この事例は、小津がショットを「視覚的・言語的に統一されたブロック」とみなしたとするボードウェルの主張において例外として立ち現れる。小津は、時としてブロックとしてのショットの統一性を壊してでも、CP を前倒しという形で修正して台詞を聞き手のショットに被せている。それにより、話し手の音声の聞き手のショットへの侵犯という事態を浮上させ、それを物語上の人物の力関係と連動させることで、映像と音声というレベルにおいて話し手の聞き手に対する精神的圧力を表象している。その圧力は、ミシェル・シオンが「既に視覚化されたアクスメートル」と呼ぶ画面外の声が権能を振るった結果だと解釈可能である。視覚面の分析に偏向する先行研究に対し、本稿は音声とショットの関係に着目することで映画音響論として本作を再考する新たな試みである。

2 0 0 0 OA 性格表現用語580語の意味類似による多因子解析から作られた性格の側面

- 著者

- 青木 孝悦

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.125-136, 1972-08-10 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 4 3

In the previous study (Aoki, 1971a) 455 personality trait words were selected and classified into 17 categories on the basis of their meanings. In the present study, in addition to the 455 trait words, 125 new trait words were added, and therefore, a total of 580 trait words were reclassified into 11 categories for the purpose of factor analysis.Subjects (Ss) were 107 male adults, aged 35 to 45. Each S was given two categories, each containing 49 to 63 words. Instructions given to the Ss were like the following: “The purpose of this study is to find out what words people commonly use to describe a characteristic of person. You will be given a list of words. Your task is to judge mutual similarities of meanings among these words and to select from the same list similar words for each word as many as you can. For example, when you were given the word “kind”, you might respond with such words as generous, friendly, tender, sympathetic, warm-hearted, and so on. The words are to be written to the right of the given word. This procedure will be continued through all the words in each category.All legible responses made by each S were tallied separately for each of the 11 categories. This procedure permitted an assessment of relative frequency of responses to the various words within each category. For each category the responses in terms of relative frequency were factor analysed by the principal axis method with geometric rotation (Kashiwagi, 1965). Four to six factors were extracted for each category, bringing the total to 57.From these results a set of 236 trait words was assembled. The set consisted of 57 trait words which had the highest loading for each obtained factor, plus 179 which did not fall into either obtained factor, having lower loadings than .15. In order to construct personality aspects from this set, the words were paired as many as possible in such a way that each word would have an antonym. 63 paired personality aspects were tentatively constructed and compared with Cattell's 42 spheres (1957) and Miyagi's 35 scales (1969). On the basis of this comparison, 66 personality aspects were finally determined.

- 著者

- Ayana Okamoto Tomohiro Watanabe Ken Kamata Kosuke Minaga Masatoshi Kudo

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.11, pp.1533-1539, 2019-06-01 (Released:2019-06-01)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 6 31

Autoimmune pancreatitis (AIP) is now considered a pancreatic manifestation of a newly proposed disease condition, IgG4-related disease (IgG4-RD). IgG4-RD is characterized by enhanced IgG4 antibody responses and multiple organ involvements. Recent epidemiological studies have addressed the incidence of cancer in patients with AIP and/or IgG4-RD. Surprisingly, a significant number of AIP patients were detected with cancer at or within one year of the diagnosis of AIP. Furthermore, around 50% of all cancers detected in AIP patients comprised mainly 3 types (gastric, lung, and prostate cancer). Thus, AIP appears to be associated with cancer of other organs rather than the pancreas itself, which suggests that AIP is not a pre-cancerous condition of the pancreas. Moreover, the simultaneous occurrence of cancer and AIP in many patients has led to the establishment of an attractive concept that AIP might sometimes arise from co-existing cancers as a paraneoplastic syndrome.

2 0 0 0 OA ジェンナーと種痘の歴史: 種痘発明から200年

- 著者

- 酒井 由紀子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本医学図書館協会

- 雑誌

- 医学図書館 (ISSN:04452429)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.380-383, 1996-09-20 (Released:2011-09-21)

- 参考文献数

- 13

2 0 0 0 OA 介護施設利用に到るプロセスへの一考察 : 認知症の母親と娘の関係性の視点から

- 著者

- 横瀬 利枝子

- 出版者

- 日本生命倫理学会

- 雑誌

- 生命倫理 (ISSN:13434063)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.60-70, 2009-09-22 (Released:2017-04-27)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1

介護の外部化・社会化が進行する現在においても、家族は主要な福祉の担い手と位置づけられており、その介護責任は多くの場合女性が担うことが期待されてきた。認知症は、その進行の仕方や症状には非常に個人差はあるが、様々の精神神経症状および言語・感情・行動・人格の異常・変化がみられる。そのような変化を伴う母親の認知症の介護において、娘介護者特有の喪失感、負担感、母親の認知症発症以前から施設入所決意に到った過程、それに伴う母と娘の関係性の変化を検証・分析した。さらに、それらの状況を通して見えてくる、現在の介護が抱える問題点を明らかにするとともに、娘介護者の負担を軽減し、母娘双方のいのちの尊厳を守り、次世代へ受け継ぐための方策を検討した。その結果、介護施設利用に至るプロセスには娘介護者特有の葛藤と時系列的順序性が見出されること、認知症発症以前から施設入所後の見守りに至る母と娘の関係性には、娘の語りから、4タイプの関係性が抽出され、それぞれの関係性が少なからず介護状況に影響を及ぼしていることが明らかになった。

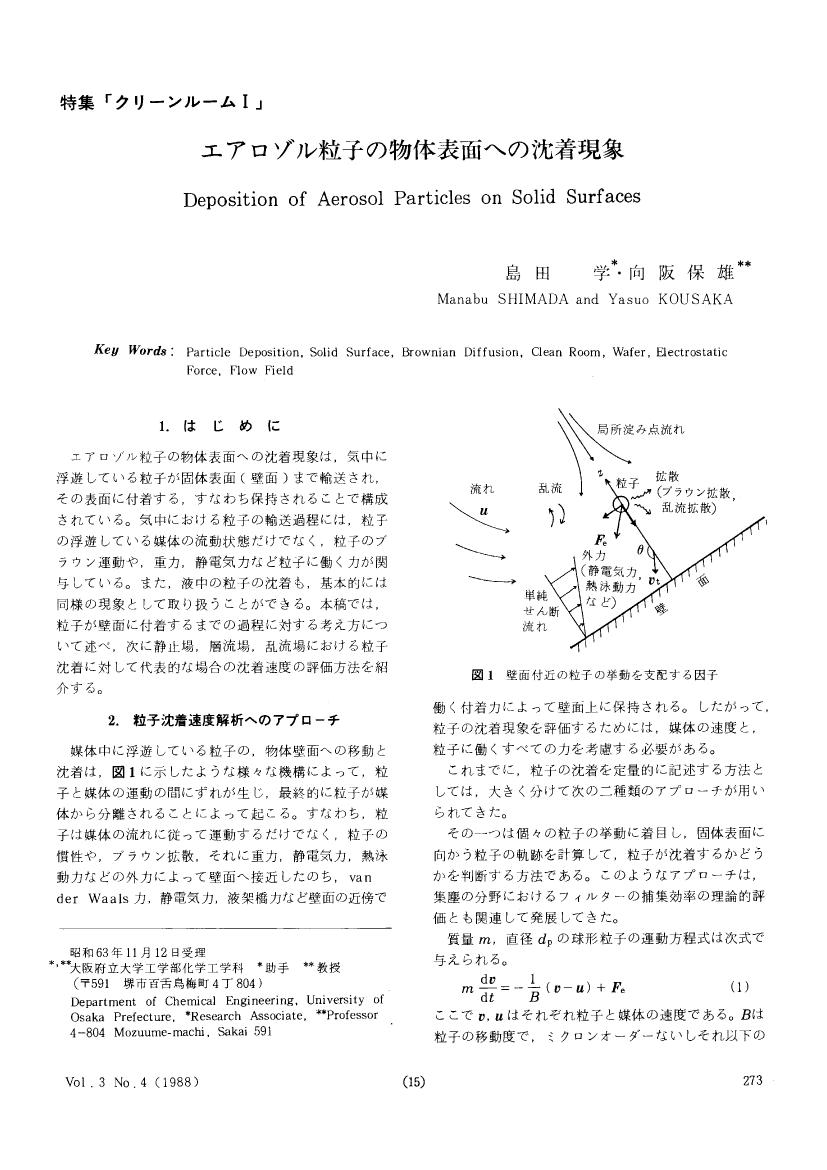

2 0 0 0 OA エアロゾル粒子の物体表面への沈着現象

2 0 0 0 OA スマートシティとポスト人間中心デザイン

2 0 0 0 OA 医療における文化と心理 : あるいは「苦」の人類学(<特集>医学と心理学)

- 著者

- 武井 秀夫

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.135-144, 1993-03-31 (Released:2016-12-01)

- 被引用文献数

- 2

Medical anthropological research in the last twenty years has shown clearly that medicine is a cultural system which can be studied in the same manner as kinship, religion, politics, and so forth. In this paper, basic medical anthropological notions about illness experience are presented, and the theoretical development of analytical frameworks for discourse of patients, their family members, and health practitioners is outlined, with additional commentaries by the author, in order to make it clear the relevance of these notions and frameworks for the modern biomedically-oriented medical practice. Fmphasized throughout the paper are the significance of the meaning of illness experience for the patients, and that helping them cope with their suffering is a primary function of medicine.

2 0 0 0 OA 古代が生んだ神秘的なシンボル迷路

- 著者

- 岩崎 信治

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第57回研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.F01, 2010 (Released:2010-06-15)

イギリスの人類学者エヴァンズは1900年にクノッソスにある古代ミノクスの宮殿で、二世紀または四世紀と云われる迷路の原型が画かれたクノッソス貨幣の出土を発掘した。このクノッソスの迷路はその後世界各地から出土品や遺跡として現われた。代表的な迷路はフランスのシャルトル大望堂の床に描かれたモザイクであり、北欧では石で庭に画かれた迷路が各地に見られる。これら迷路の成立過程や存在理由は民族の神話や伝説であったり、神話学的解説や学術的定説は未だに不明である。迷路は入り口から中央の終点まで迷うことない一本道だが、途中はくねくねと迂回する曲折模様や螺旋状を示している。その形状はクノッソス貨幣の迷路の原形を伝承するもので、このようなクノッソス文化形態は日本では全く見ることができない。

2 0 0 0 OA 齲蝕感受性とリコール間隔による齲蝕発生との関係

- 著者

- 濤岡 暁子 野坂 久美子

- 出版者

- 一般財団法人 日本小児歯科学会

- 雑誌

- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.821-831, 2000-09-25 (Released:2013-01-18)

- 参考文献数

- 29

本研究では,各歯列期における齲蝕感受性の程度が,齲蝕の新生とリコールの間隔の間に,どれ程関連しているかについて調査を行った。対象は,昭和60年から平成6年までの10年間に本学小児歯科外来に新患として来院した患児2,797名のうち,リコールを1年間以上継続して行った1,329名である。まず,患児を齲蝕と修復物の数と部位から,齲蝕感受性の高い群と低い群に分けた。さらに,それぞれの群を初診時年齢から4つに分類し,リコール間隔の一定していた群と不規則な群に再分した。その結果,初診時年齢0~3歳未満で齲蝕感受性の高い群は,1か月間隔に比べ2か月間隔のリコールでは,齲蝕発生歯数が著しく増加していた。また,初診時が0~3歳未満,3~6歳未満群の時,齲蝕感受性の高い群,低い群ともに,乳歯列から,混合歯列,永久歯列へと移行するに従い,齲蝕の発生は,減少していった。しかし,6~8歳未満,8~10歳未満群では,混合歯列から,永久歯列へ移行した時,齲蝕発生歯数は多くなっていた。また,リコール間隔が一定と不規則の場合を比較すると,各歯列期に移行した時の齲蝕の発生は,減少した場合は一定の方が齲蝕の減少歯数が大きく,増加した場合は不規則の方がより大きい齲蝕増加歯数であった。以上の結果から,リコールは,低年齢時から規則性をもって始めるほど有効性があり,また,齲蝕の程度や永久歯萌出開始時期を考慮した間隔が必要と考えられた。Key words:齲蝕感受性,齲蝕の発生,リコール間隔

- 著者

- Atsuko Takano

- 出版者

- The Japanese Society for Plant Systematics

- 雑誌

- Acta Phytotaxonomica et Geobotanica (ISSN:13467565)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.45-53, 2020-02-29 (Released:2020-03-17)

Salvia lutescens (Koidz.) Koidz. var. intermedia (Makino) Murata (Lamiaceae) has been proved to be divided into two allopatric taxa, one in the Kinki Distr. ("Kinki form") and the other in the Kanto Distr. ("Kanto form") according to the recent molecular phylogenetic and morphological analyses. In this sense, the past lectotypification of var. intermedia by Murata & Yamazaki (1993) was incorrectly applied, as the lectotype (N. Takemura s.n., MAK), belonging to the Kinki form, is in serious conflict with the protologue of Makino (1901) which agrees well with the Kanto form. Therefore, I revise the lectotypification of var. intermedia in accordance with ICN Art. 9.19(b) to change into a specimen of the Kanto form (R. Yatabe & J. Matsumura s.n., TI), and describe the Kinki form as a new variety, var. occidentalis. Furthermore, lectotype of S. lutescens var. crenata is also designated. A key to the varieties and taxonomic treatment of each taxon of S. lutescens is provided.

- 著者

- 青木 るみ子 山﨑 正幸 朝見 祐也

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養士会

- 雑誌

- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.269-280, 2021 (Released:2021-05-01)

- 参考文献数

- 24

本研究は、2000~2018年の過去19年間の食中毒総数と、このうち給食施設を原因施設とした食中毒、および給食施設と不明を除く給食施設以外の施設を原因施設とした食中毒について、食中毒発生状況(厚生労働省発表)を用いて分析し、その動向について考察した。食中毒発生状況の結果をもとに、事件数、患者数、1事件あたり患者数について分析を行った結果、給食施設では事件数および患者数共に分析期間Ⅰ期(2000~2007年)からⅡ期(2008~2018年)にかけて有意に減少していたが、1事件あたり患者数に減少は認められず、なおかつ、給食施設以外と比較して有意に多かった。また、給食施設における事件数および患者数が食中毒総数に対して占める割合はごく小さかった。さらに、給食施設で発生した事件数および患者数に対して、その原因施設の多くは中小規模に相当する摂食者数300人未満の給食施設であり、また、当該施設における事件数および患者数の約半数が老人ホームと保育所によって占められているという現状を示すことができた。以上のことから、特に中小規模に相当する給食施設を対象とした、衛生管理の実態把握が必要であると考えられた。

2 0 0 0 OA Numerical Simulation of Incompletely Premixed Oblique Detonation Stabilized on a Solid Surface

- 著者

- Kazuya IWATA Shinji NAKAYA Mitsuhiro TSUE

- 出版者

- THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES

- 雑誌

- TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN (ISSN:18840485)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.ists30, pp.Pa_31-Pa_38, 2016 (Released:2016-11-26)

- 被引用文献数

- 1 2

Oblique detonation under incompletely premixed conditions has not been well understood and is of great concern when difficulty of high-speed premixing in Oblique Detonation Wave Engine (ODWE), which is one of the most potential hypersonic aerospace propulsion systems, is taken into account. This study numerically investigated effects of fuel concentration gradients on oblique detonation and shock-induced combustion formed on a 28.20° wedge by solving two-dimensional Navier-Stokes equations with a detailed chemical kinetic mechanism of hydrogen-air combustion. Oblique detonation with smooth-transition formed at a Mach number of 8.00, a static temperature of 300 K, and a static pressure of 8.50 kPa was referred as the completely premixed case. Fuel concentration gradients were described by the Gaussian function. At the maximum equivalence ratio of 2.00, Smooth-transition was replaced by abrupt-transition. When maximum equivalence ratio exceeded 3.00, a V-shaped flame front appeared with its leading edge located away from the wedge, which caused two separate triple-points to be observed. Second triple point appeared at the intersection of the incident shock or the detonation front and a reflected shock generated by compression waves on the lower side of the deflagration front. Increase of the front angle enabled intensive combustion to be maintained downstream of it.

2 0 0 0 OA 8週間の低強度有酸素運動が運動習慣のない若年女性の体組成と基礎代謝量に与える影響

- 著者

- 松枝 秀二 小野 章史 松本 義信 平川 文江 平田 圭 守田 哲朗 長尾 憲樹 長尾 光城

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.233-239, 2001-10-01 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 25

Effects of 8-weeks low-intensity aerobic training on the body composition and basal metaboli sm were evaluated in untrained young females. Twelve subjects randomly divided into two groups. One group was sedentary control. The other half exercised at an intensity of 50% of the maximal aerobic capacity for 30 minutes per day, 4days a week for 8 weeks. Altough maximal aerobic capacity was improved by training the body weight, percent of fat, and lean body mass were not different between before and after training. The basal metabolic rates (BMR), expressed by per day, per body weight, and per lean body mass, decreased significantly (p<0.05) after training, -9%, -8%, -8%, respectively. The blood thyroid hormone, T3, concentration was significantly reduced after training (p<0.001), and T4 and free T4 concentrations also decreased significantly (p<0.05). However, no significant correlation was observed between the decrease of the thyroid hormone level and that of BMR. There were no differense in the daily energy intake of the subjects between before and after training. Interestingly, the estimated daily energy expenditure was reduced after training. This might be related to an increase of sleep-time, and decrease of daily activity level. These results suggest that 8-weeks low-intensity aerobic training did not change body composition in untrained young females, because training resulted reducing the daily activity level, and consequently decreased of BMR and blood thyroid hormone concentrations.

- 著者

- 高村 秀紀 浅野 良晴

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.657, pp.993-999, 2010-11-30 (Released:2011-02-25)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1 2

This paper focuses on how to reduce CO2 emissions regarding construction materials. We compared section by section the amount of CO2 emissions from the four different houses. Next, we made an improved plan that took away the first floor that was constructed with reinforced concrete, as well as the interior decorations which emitted less CO2 during their factory production. The following results were obtained.1) We determined which sections of the four houses had less construction waste. We determined which sections of the four houses emitted less CO2 during their production.2) The total amount of CO2 emissions per floor from construction materials is 318.8kg-CO2/m2~498.1kg-CO2/m2.3) The proposed countermeasure that took away the first floor reduced CO2 emissions by 15.7×103kg-CO2, a decrease of 30.4%.The proposed countermeasure that used the interior decorations, which emitted less CO2 during their factory production, reduced CO2 emissions by 5.1×103kg-CO2, a decrease of 9.9%.The countermeasure that the authors described in their improved plan reduced CO2 emissions by 20.8×103kg-CO2, a decrease of 40.3%.

- 著者

- Bum-Jin Park Yuko Tsunetsugu Tamami Kasetani Hideki Hirano Takahide Kagawa Masahiko Sato Yoshifumi Miyazaki

- 出版者

- Japan Society of Physiological Anthropology

- 雑誌

- Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY (ISSN:18806791)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.123-128, 2007 (Released:2007-04-15)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 79 287

The purpose of this study is to examine the physiological effects of Shinrin-yoku (taking in the atmosphere of the forest). The subjects were 12 male students (22.8±1.4 yr). On the first day of the experiments, one group of 6 subjects was sent to a forest area, and the other group of 6 subjects was sent to a city area. On the second day, each group was sent to the opposite area for a cross check. In the forenoon, the subjects were asked to walk around their given area for 20 minutes. In the afternoon, they were asked to sit on chairs and watch the landscapes of their given area for 20 minutes. Cerebral activity in the prefrontal area and salivary cortisol were measured as physiological indices in the morning at the place of accommodation, before and after walking in the forest or city areas during the forenoon, and before and after watching the landscapes in the afternoon in the forest and city areas, and in the evening at the place of accommodation. The results indicated that cerebral activity in the prefrontal area of the forest area group was significantly lower than that of the group in the city area after walking; the concentration of salivary cortisol in the forest area group was significantly lower than that of the group in the city area before and after watching each landscape. The results of the physiological measurements show that Shinrin-yoku can effectively relax both people's body and spirit.

2 0 0 0 OA つくばエクスプレス開業が周辺住民の交通行動に与えた影響

- 著者

- 岡本 直久 川田 真理絵 石田 東生 堤 盛人 谷口 綾子 諸田 恵士

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.801-806, 2008-09-30 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 5

本論文では、つくばエクスプレスの周辺地域における住民の交通行動の変化と、交通手段に対する意識の変化を把握し、つくばエクスプレス開業が住民に与えた影響を把握することを目的としている。2005年8月24日、つくば市と秋葉原を結ぶつくばエクスプレスが開業し、つくば市とその周辺地域では、路線バスの再編や駅の新設・道路整備などが行われ、地域内の交通体系が大きく変化したことが期待される。結果として、駅などの幹線公共交通へのアクセス手段について、つくばエクスプレス開業前に比べて住民がより合理的に交通手段を選択する傾向が示唆され、アクセス手段の交通サービスレベルが変化していることが伺えた。

2 0 0 0 OA 制御焦点が学業パフォーマンスに及ぼす影響

- 著者

- 外山 美樹 長峯 聖人 湯 立 三和 秀平 黒住 嶺 相川 充

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.477-488, 2017 (Released:2018-02-21)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 8 11

本研究の目的は,制御適合の観点から,制御焦点が学業パフォーマンスに及ぼす影響について検討することであった。具体的には,制御焦点(促進焦点と防止焦点)と学習方略(熱望方略と警戒方略)が適合した時に,高い学業パフォーマンスを収めるのかどうかを検討した。分析対象者は大学生100名であった。学習方略は,マクロ理解方略,ミクロ理解方略,拡散学習方略,そして,暗記方略を取りあげ,学業パフォーマンスは,授業の定期試験(空所補充型テスト,記述式テスト)の成績をその指標として用いた。本研究の結果より,促進焦点の傾向が高い人と防止焦点の傾向が高い人のどちらが優れた学業成績を示すのかではなく,高い学業成績につながる目標の追求の仕方が,両者では異なることが明らかとなった。促進焦点の傾向が高い人は,マクロ理解方略を多く使用している場合に,記述式テストにおいて高い学業成績を収めていた。一方,防止焦点の傾向が高い人は,ミクロ理解方略を多く使用している場合に,空所補充型テストにおいて高い学業成績を収めていた。制御適合に関する一連の研究(Higgins, 2008)で示されている通り,促進焦点の傾向が高い人は熱望方略を使用する時に,かたや防止焦点の傾向が高い人は,警戒方略を使用する時に制御適合が生じることによって,それらに合致したパフォーマンスが向上すると考えられた。

2 0 0 0 OA 自動車の自動運転におけるデジタル地図の活用

- 著者

- 菅沼 直樹 米陀 佳祐

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.10, pp.760-765, 2015 (Released:2016-01-15)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 5 4

2 0 0 0 OA 原料米の窒素及び硫黄化合物が清酒貯蔵後の香気変化に及ぼす影響

- 著者

- 奥田 将生

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.5, pp.262-272, 2010 (Released:2012-02-24)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 2

着色度の増加や老香の生成などの清酒の劣化は,含まれる窒素化合物や硫黄化合物が大きく影響すると考えられている。この劣化を防ぐために,清酒メーカーでは,米を磨き,アミノ酸度の低い清酒を醸造し,活性炭ろ過を行った後,製品化している。本稿では,清酒の劣化に対する原料米や清酒中の窒素や硫黄化合物の影響について解説いただいた。