4 0 0 0 OA 北海道然別地域で採取されたオパールの鉱物学・地球化学に関する予察的研究

- 著者

- 岡崎 智鶴子 松枝 大治 金井 豊 三田 直樹 青木 正博 乙幡 康之

- 出版者

- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター

- 雑誌

- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.7-8, pp.169-178, 2015-11-18 (Released:2016-01-19)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 1

北海道の然別(しかりべつ)地域で採取されたオパール転石の鉱物学 的特性並びに化学組成を予察的に調査した.熱水活動を示唆する産状を明らかにするとともに,オパールが赤色・緑色・オレンジ色・黄色・青色などの鮮やかな蛍光色を呈すること,転石類に金,銀,水銀,ヒ素,アンチモン,テルルなどが地殻平均よりも高濃度に含まれる部分もあることなどを明らかにした.

4 0 0 0 OA 組織としての高等教育学会 会員調査分析結果報告

- 著者

- 濱中 義隆 足立 寛

- 出版者

- 日本高等教育学会

- 雑誌

- 高等教育研究 (ISSN:24342343)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.165-181, 2013-05-30 (Released:2019-05-13)

- 被引用文献数

- 5

1997年7月に設立された日本高等教育学会は,設立から15年が経過し,会員数も700名を超えるまでに発展してきた.設立当初に比べ,会員の所属や身分も多岐にわたり,研究関心も多様化し,学会に期待される役割もまた変化しつつあるのではないかとの認識が高まりつつあった.こうした現状認識を背景として,創設15周年記念事業の一環として,2011年3月に全ての会員を対象としたアンケート調査を実施し,会員の学会における活動状況ならびに本学会に対する意見や要望等を把握することとなった.本稿は会員調査の分析結果を報告するものである.調査の結果,近年,入会者に教員・研究者以外の者の比率が高まっていること,これにともない学会の役割として研究発表の機会としてだけでなく,実務上有益な情報収集の場としての機能が求められており,会員の研究関心を集める領域もまた変化しつつあること等が明らかになった.

4 0 0 0 OA 要石(かなめいし)の震災文化論 : なぜ日本海沿岸地域には要石信仰が見られないのか

- 著者

- 小林 健彦

- 出版者

- 新潟産業大学経済学部

- 雑誌

- 新潟産業大学経済学部紀要

- 巻号頁・発行日

- no.49, pp.49-89, 2017-07

日本に於いては、同じ様な場所に於いて繰り返されて来た、殆んど周期的な地震の発生に依り、人的、物的にも多大な被害を被って来たのである。人々(当該地震に関わる被災者達)は、そうした大規模な震災の記憶を、文字情報としては勿論のこと、それ以外の非文字認知的手法―説話・伝承・地名・宗教施設・石造物・信仰等、としても残し、子孫への警鐘・警告、又、日常生活上の戒めとして来たのである。それは、日本社会で大多数の人々(為政者層、被支配者層の人々)に依って、或る事柄の記録が、文語資料として残される様になるのは、近世に入って以降のことであったからである。これは、寺子屋・郷学・私塾・藩校・藩学等に見られる教育機関の普及や、社会の安定、貨幣経済の成熟、農業振興等の理由に依る。それ以前の段階に於いては、文字を使用した形式での情報共有は困難であったのである。本稿では、そうした視角に立脚し、地震鎮めの効果を期待して実施されていた、「要石(かなめいし)信仰」に焦点を当てつつ、その太平洋沿岸諸地域と、日本海沿岸諸地域間での残存状況を比較、検討しながら、その差異の検証、分析や、その背景、経緯等に就いて考察を加えたものである。

4 0 0 0 ハスカップ苦味成分ロガニンの解析と未利用資源「葉」の有効利用

- 著者

- 星野 洋一郎

- 出版者

- 北海道大学

- 雑誌

- 産学が連携した研究開発成果の展開 研究成果展開事業 地域事業 地域イノベーション創出総合支援事業 シーズ発掘試験

- 巻号頁・発行日

- 2008

ハスカップの果実には苦味を呈するものがあり、利用上の問題となっている。苦味成分ロガニンはイリドイド配糖体であり、健胃、血圧降下、抗菌性などの効果をもつ生薬として利用されている。そこで、ロガニンの供給原料としてこれまで未利用の部位(葉)に着目し、ロガニン含量の高い系統の選抜、ロガニン含量の季節変動の解析を進める計画である。

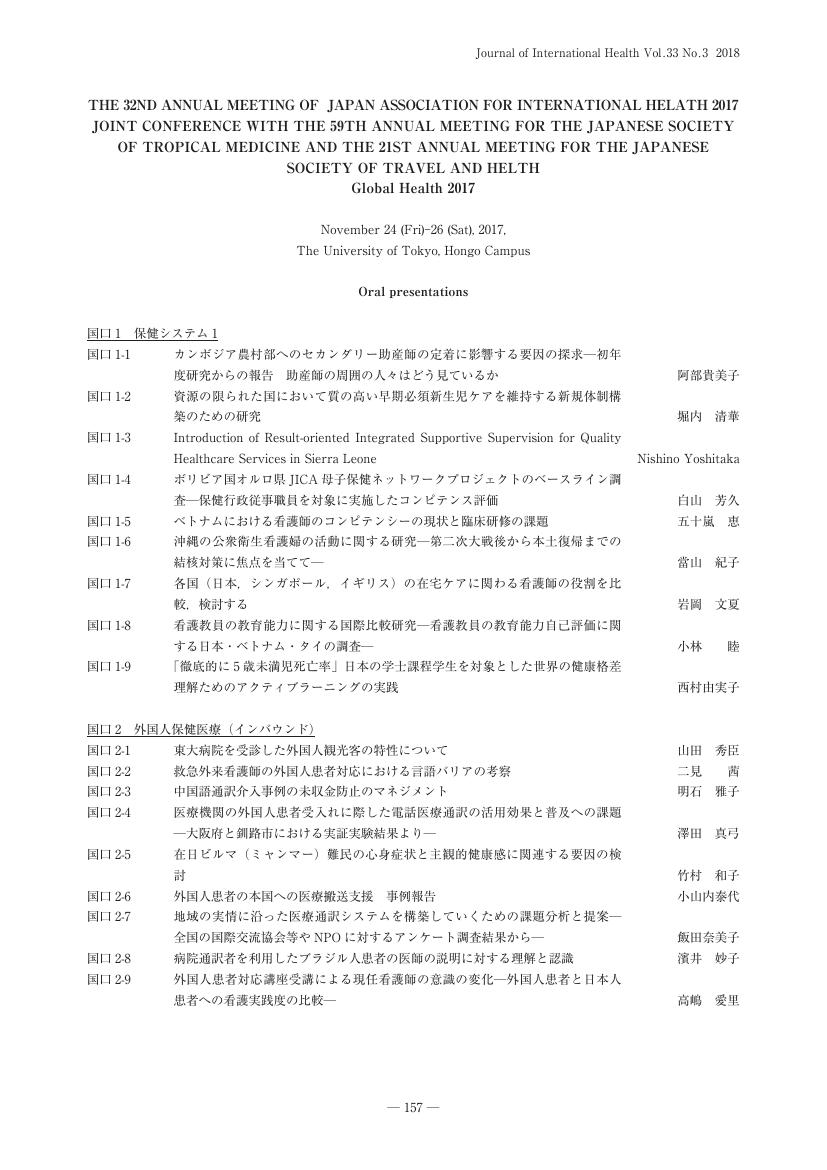

4 0 0 0 OA 第32回日本国際保健医療学会学術大会(グローバルヘルス合同大会2017)抄録

- 出版者

- 日本国際保健医療学会

- 雑誌

- 国際保健医療 (ISSN:09176543)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.157-268, 2018-09-20 (Released:2018-10-10)

4 0 0 0 OA 救急自動通報(D-Call Net)による交通事故へのラピッドカー出動事例の検討

- 著者

- 杉井 将崇 本村 友一 八木 貴典 益子 一樹 原 義明 横堀 將司

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.61-63, 2023-02-28 (Released:2023-02-28)

- 参考文献数

- 3

4 0 0 0 OA 何のための法の支配か 法の闘争性と正統性

- 著者

- 井上 達夫

- 出版者

- 日本法哲学会

- 雑誌

- 法哲学年報 (ISSN:03872890)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.58-70,198, 2006-10-30 (Released:2010-02-15)

- 参考文献数

- 14

The present paper reconstructs the idea of rule of law as a response to the persistence of human conflicts and defends it against the criticism that it hides and speciously rationalizes the rule of men. It is pointed out that Hobbes, who correctly rejected Coke's perception of rule of law as a groundless defense of social tyranny of feudal powers including religious forces, provided a deep insight into the problem of human conflicts which even the Hobbesian social contract cannot overcome. This insight is developed by arguing that the establishment of the state as a collective decision making system and enforcement mechanism cannot prevent the persistent human con-flicts from degenerating into the violent clashes in the state of nature unless the state's power structure is subjected to the governance of the principles which enables the losers of the strife in political decision making process to accept its outcomes as something beyond the victor's justice and pay deference to the winners. The rule of law is reinterpreted and defended as constituting the governance of such principles. This implies that the rule of law constitutes the conditions of the legitimacy of law as distinguished form its rightness. A further elaboration of this point is given by showing that Jeremy Waldron's normative-positivist defense of the dignity of democratic legislation as a response to “the circumstances of politics” helps to clarify the distinction between the legitimacy and rightness of law although it fails to solve the question of what constitutes the conditions of legitimacy. It is concluded that an adequate answer to this question is provided by the “strong structural interpretation” of rule of law. The rule of law on this interpretation protects the proto-right to justice-review of the outcomes of constitutional as well as legislative strife and subjects them to the test of the universalizable and reversible justification which underlies competing conceptions of justice as their common conceptual core.

4 0 0 0 OA 小学校国語科におけるローマ字学習の意義と課題についての検討

- 著者

- 長岡 由記

- 出版者

- 全国大学国語教育学会

- 雑誌

- 国語科教育 (ISSN:02870479)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, pp.18-26, 2021-03-30 (Released:2022-03-30)

- 参考文献数

- 22

本研究では、国語科におけるローマ字学習の今日的な意義を整理した上でその課題について明らかにし、課題解決の糸口を示すことを目的として検討を行った。まず、国語科におけるローマ字学習の意義の変化について、学習指導要領の変遷を辿りながら整理した。次に、英語教育やコンピュータの入力の視点から指摘されているローマ字学習の課題を取り上げ、①訓令式を中心に指導すること②複数のローマ字表記の扱い③国語科と外国語科(英語科)との連携のあり方④国語科におけるローマ字入力学習の範囲という4点において課題があることを明らかにした。最後に、国語科におけるローマ字学習の指導内容を明確化した上で英語科との連携をはかることや、ローマ字綴りの理解と関連させたローマ字入力法の指導法の開拓の必要性などについて言及した。

4 0 0 0 OA 生き残った『枕草子』 : 大いなる序章(人間文化学科特集)

- 著者

- 久下 裕利

- 雑誌

- 學苑 = GAKUEN (ISSN:13480103)

- 巻号頁・発行日

- vol.773, pp.15-26, 2005-03-01

4 0 0 0 OA 法律の適用のための物理の知識 ― 限界旋回速度と危険運転致死傷罪 ―(講義室)

- 著者

- 那須 修

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.2, pp.52-55, 2012-07-15 (Released:2019-05-09)

- 参考文献数

- 1

4 0 0 0 OA 鰹節の切削加工に及ぼすガラス転移温度の影響

- 著者

- 羽倉 義雄 行友 純恵 鈴木 徹 鈴木 寛一

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.9, pp.518-521, 2006-09-15 (Released:2007-09-29)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 3

鰹節の切削に及ぼすガラス転移温度の影響を検討した.水分11.34%の鰹節をガラス状態(25℃)とラバー状態(70℃)に設定し,それらを鰹節削り器で削り,削り節の歩留り,切削抵抗および切削エネルギーを測定した.切削物量の評価では,ガラス状態よりもラバー状態の鰹節の方が総切削量は多かった.また歩留りについても,ガラス状態よりもラバー状態の鰹節の方が常に高い値を示していた.切削抵抗の評価では,ガラス状態よりもラバー状態の鰹節の方が切削抵抗は小さく,ガラス状態の85~90%程度の切削抵抗でラバー状態の鰹節を切削することができた.切削エネルギーの評価でも,ガラス状態よりもラバー状態の鰹節の方が切削エネルギーは小さく,ガラス状態の77~80%程度の切削エネルギーでラバー状態の鰹節を切削することができた.また比切削エネルギー(1gの削り節を得るために必要な切削エネルギー)についても,ガラス状態よりもラバー状態の鰹節の方が小さく,ガラス状態の25~46%程度の比切削エネルギーでラバー状態の鰹節を削り節に切削することができた.以上の結果,鰹節の切削工程では,ラバー状態の鰹節の方が,効率的に切削が可能であることが明らかとなった.これは鰹節を工業的に切削する際の省力化や歩留り向上の可能性を示唆している.

4 0 0 0 OA 漫画映画の拡張: 『桃太郎の海鷲』から『桃太郎 海の神兵』へ

- 著者

- 小倉 健太郎

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 映像学 (ISSN:02860279)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, pp.5-26, 2019-01-25 (Released:2019-06-25)

- 参考文献数

- 39

【要旨】 1943年に公開された『桃太郎の海鷲』は、海軍省が後援となり真珠湾攻撃をモチーフとして制作された国策アニメーションである。演出は、当時代表的なアニメーターのひとりと見なされていた瀬尾光世が務めた。同じ瀬尾による1945年公開の『桃太郎 海の神兵』は長らく幻の作品とされていたが、1984年に倉庫から発見され話題を呼んだ。近年、この作品の研究が進み、アニメの「ルーツ」として重要な作品と見なされるようになっている。一方、『桃太郎の海鷲』については比較的に研究が進んでいない。しかしながら、『桃太郎 海の神兵』は明らかに『桃太郎の海鷲』の延長線上に作られた作品である。日本アニメーション史において『桃太郎の海鷲』はどう位置づけられるだろうか。 本稿では、瀬尾の「桃太郎」作品が当時の「漫画映画」という概念を拡張しようとする一貫した試みであったと主張する。まず『桃太郎の海鷲』では、「文化映画」の要素が取り入れられた。報道写真やニュース映像などが参考にされ、兵士たちの日常に焦点が合わされ、映画的手法も用いられている。このことは、漫画映画がどのようなものであるべきかという評者それぞれの意見の相違を顕在化させた。さらに『海の神兵』では、漫画の滑稽さとは相反する暴力描写や悲劇が導入されている。瀬尾は、それまでの漫画映画ではほとんど用いられなかった非漫画的な要素を取り入れることで、漫画映画という概念を拡張しようとしたのだ。

4 0 0 0 OA 母親学歴が子どもの学歴に与える影響 : 大学生へのアンケート調査の分析と検討

- 著者

- 新田 司 Tsukasa Nitta

- 出版者

- 千葉敬愛短期大学

- 雑誌

- 千葉敬愛短期大学紀要 = BULLETIN OF CHIBA KEIAI JUNIOR COLLEGE (ISSN:03894584)

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.81-88, 2012-03

4 0 0 0 OA 開発中のロボット麻酔システム(Dogen)の位置づけ

- 著者

- 重見 研司

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.5, pp.511-514, 2021-09-15 (Released:2021-11-05)

- 参考文献数

- 4

今回,プロポフォールとレミフェンタニル,ロクロニウムの3剤を,脳波モニタと筋弛緩モニタ,シリンジポンプ,パソコンで構成されたフィードバック機構で自動投与する装置を開発した.本装置は,ヒューマンエラーを減少させ,薬剤の適正使用を促進し,患者の安全と医療経済に貢献することを目的として開発された.本装置は,ノイズに強く,鎮痛のモニタを必要とせず,新しい筋弛緩モニタを導入したことに特徴がある.しかし,血圧や心拍数,輸液量や輸血の選択などについては,麻酔科医の判断に委ねられている.本装置によって,より安全に,いつでも,どこでも,だれにでも,安心して麻酔を受けてもらえる体制が整備されることを期待する.

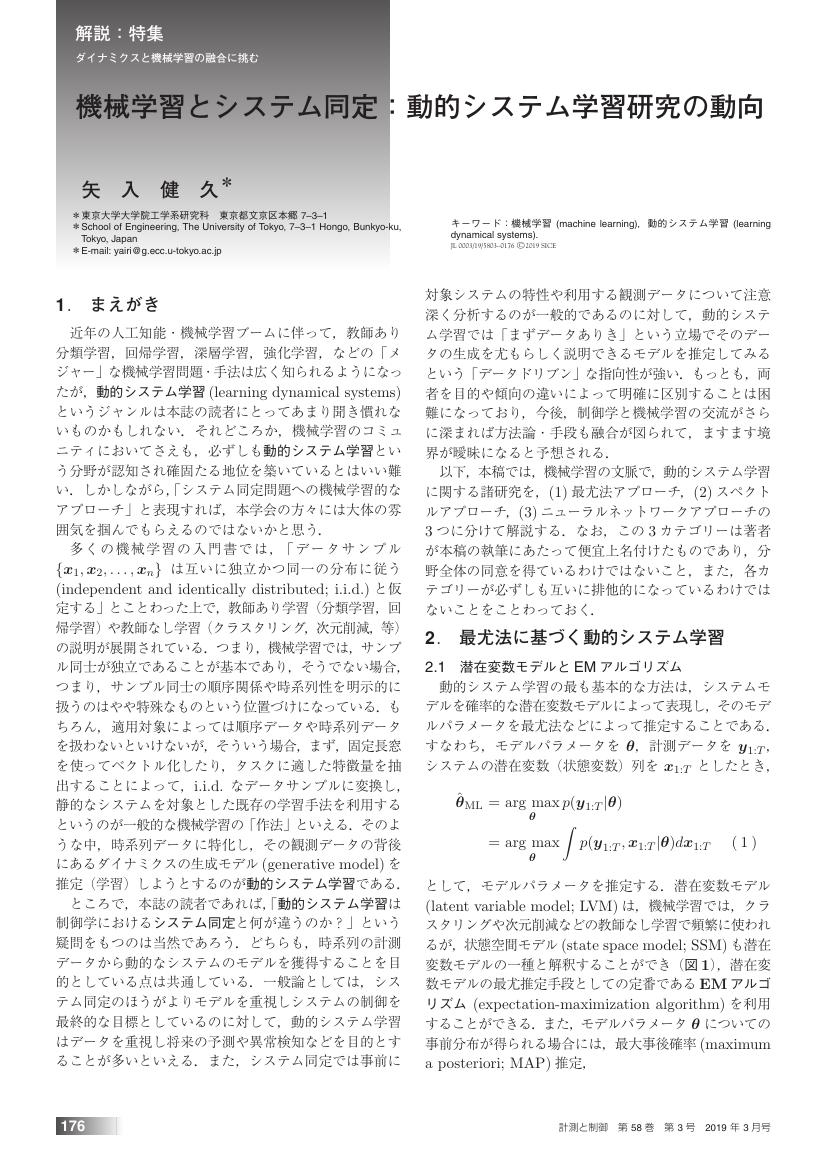

4 0 0 0 OA 機械学習とシステム同定:動的システム学習研究の動向

- 著者

- 矢入 健久

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.176-181, 2019-03-10 (Released:2019-03-20)

- 参考文献数

- 50

- 著者

- 保富 康宏 浦野 恵美子

- 出版者

- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

- 雑誌

- 挑戦的研究(萌芽)

- 巻号頁・発行日

- 2021-07-09

COVID-19は高齢者において重症化することは周知であり、再感染についてもワクチン開発に関連して精査が必要である。このため、有効な動物モデルによる病態や免疫応答の解析が求められている。申請者らはカニクイザルを用いてCOVID-19霊長類モデルを作製することに成功した。霊長類医科学研究センターでは世界的にも極めて貴重な高齢ザルの巨大コロニーを保有している。これら高齢ザルを用いてSARS-CoV-2再感染モデルの検討を行ったところ、初回感染以上に強い肺炎像を示す個体も確認された。本研究では健康若齢個体に加え老齢個体におけるSARS-CoV-2再感染による肺炎の病態の解明を検討する。

4 0 0 0 OA 問題の解き直しの学業成績への効果 —階層線形モデルによるビッグデータの分析—

- 著者

- 菱山 完 伊藤 徹郎 岡田 謙介

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 行動計量学 (ISSN:03855481)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.153-160, 2020 (Released:2021-04-21)

- 参考文献数

- 9

Iterative learning of simple assignments such as memorization of letters and words have shown to improve students' test scores of the learned assignments. Meanwhile, existing studies have mixed results as to whether simple repetitive learning improve the general academic performance or not. Using educational big data collected from more than four hundred thousand high-school students thorough crowd system, the current study investigated the effect of re-solving questions to the general academic achievement. Although descriptive statistics have not revealed steady tendencies, the results of hierarchical linear models that controlled for heterogeneity of schools, grades and individuals showed consistent positive effects of iterative learning towards general academic performance. The results suggest the importance of iterative learning, as well as controlling for the heterogeneity in large-scale educational dataset.

- 著者

- 川島 大輔 小山 達也 川野 健治 伊藤 弘人

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.121-132, 2009-03-01 (Released:2009-04-08)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 3 4

本研究は医師が一般診療場面において希死念慮を有した患者にどのようなメッセージを呈しているのかを探索的に検討することを通じ,医師の自殺予防に対する説明モデルを明らかにしようとしたものである。希死念慮者への医師の対応に関する調査において,これまで死にたいと述べる患者に自殺をとどまるようにメッセージを伝えた経験があると回答した166名の医師の自由記述を対象に,テキストマイニングの手法を用いて分析を行った。結果,頻繁に用いられる言葉が同定され,また対応分析により「共感的理解と告白」,「精神科への相談」,「病気の診断と回復の見通し」,「自殺しない約束」,「生の価値と他者への配慮」の5つのクラスターが確認された。さらに得られたクラスター変数と患者の性別および年齢との関連についても検討を行った。