- 著者

- 栗原 千枝 穂苅 量太

- 出版者

- 防衛医科大学校(医学教育部医学科進学課程及び専門課程、動物実験施設、共同利用研究施設、病院並びに防衛

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2019-04-01

炎症性腸疾患 (IBD) は原因不明の難治性疾患であるが、病因の一つとして食べ物や腸内細菌などの環境的要因による消化管免疫バランスの破綻が想定されている。近年、加工食品用添加物の一つである乳化剤が、動物モデルの腸内細菌叢を変化させ、腸炎を引き起こすことが報告された。本研究では、乳化剤がどのような機序で腸内環境バランスを破壊し腸炎を誘発するのかを解明し、IBDの予防や治療に結びつけることを目指す。

4 0 0 0 OA 失認症

- 著者

- 鈴木 匡子

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.216-221, 2009-06-30 (Released:2010-07-01)

- 参考文献数

- 10

患者の症状をみる臨床の技の基本は,観察から発症機序に関する仮説を立て,それをさらなる観察により検証していくということである。それに加えて,神経機能画像や神経生理学的検査の所見を得て,神経科学的知見を統合することにより,ヒトの高次脳機能の神経基盤について洞察を深めることができる。失認症の場合も系統的な診察を進めることにより,的確な診断に至ることができる。失認症は「1 つの感覚様式を通してのみ対象が認知できない」ことであり,他の感覚様式を使えば対象を容易に認知できる。この定義に基づいて失認症であることの確認をし,次に失認症の特徴を検討する。類似の症候の鑑別をするためには,常に障害の質的な面に注意を払い,一人一人の患者において障害の本質を見極める努力をすることが重要である。

- 著者

- Peters Jefferson

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学人文論叢 = Fukuoka University Review of Literature & Humanities (ISSN:02852764)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.1063-1098, 2003-12

4 0 0 0 OA 外食産業再編期における飲食店の立地動向──2000年代の和歌山市を例として──

- 著者

- 郭 凱鴻

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.6, pp.578-589, 2017-11-01 (Released:2022-03-02)

- 参考文献数

- 19

2000年代の外食産業は,飲食店の店舗数が大きく減少する中で,1店舗当たりの従業者数が拡大したことに特徴づけられる.本研究では,地方都市の和歌山市を対象地域として,外食産業の再編期における飲食店の立地動向を,経営形態別(チェーン店と単独店)と業種別に検討した.その結果,チェーン店の主体を成す一般飲食店と専門料理店は市中心部で減少し,郊外の主要道路沿線とショッピングセンターで増加する傾向にあった.一方,単独店は店舗数を大きく減らしながらも市中心部に集中する立地特性を維持していた.また,居酒屋等は経営形態にかかわらず,JR和歌山駅の周辺に集中する傾向がみられた.

4 0 0 0 OA シラタマタケ上に発生した無色子嚢胞子を有するTrichoderma属菌

- 著者

- 廣岡 裕吏 保坂 健太郎

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第65回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.60, 2021 (Released:2023-01-10)

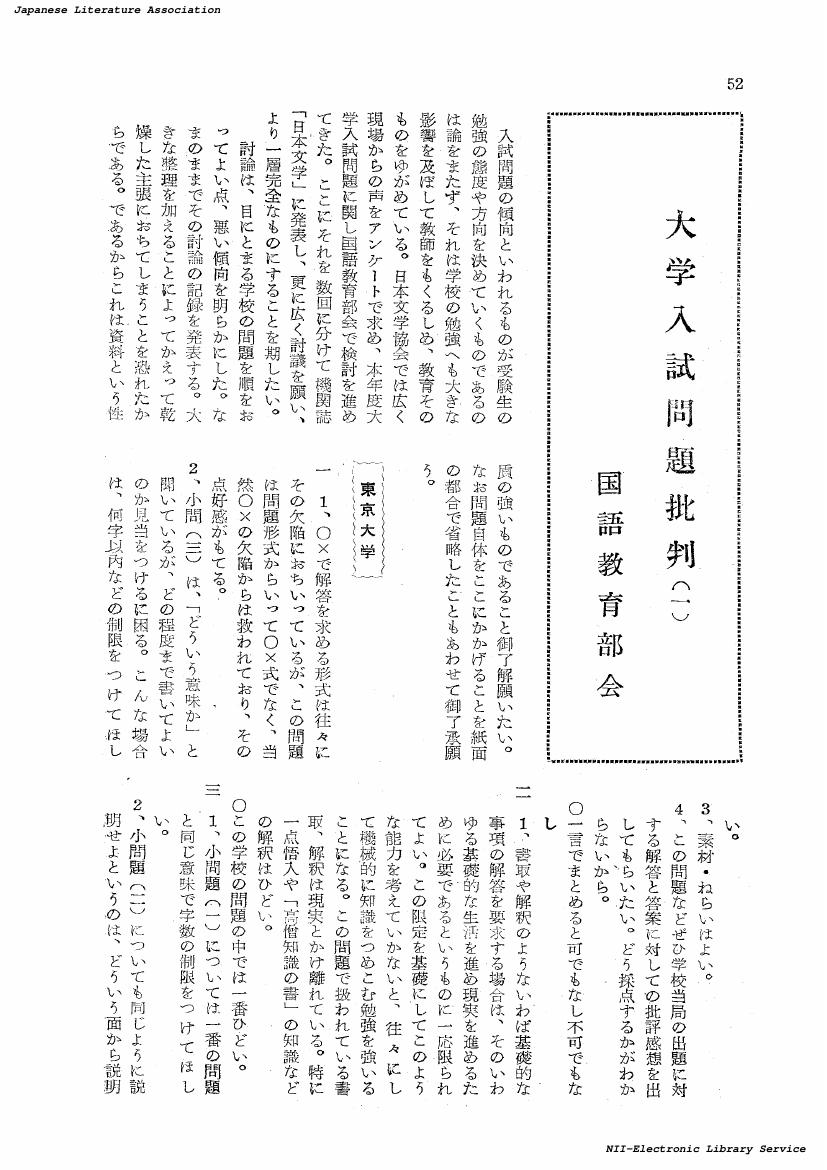

4 0 0 0 OA 大学入試問題批判(一)

- 著者

- 国語教育部会

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.10, pp.52-54, 1953-12-01 (Released:2017-08-01)

4 0 0 0 OA 食酢の減塩効果と血圧への作用について

- 著者

- 赤野 裕文

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.123-125, 2019-04-05 (Released:2019-04-26)

- 参考文献数

- 3

4 0 0 0 OA 千葉県銚子市における希少植物コケリンドウGentiana squarrosaの初記録

- 著者

- 小林 一樹 糟谷 大河

- 出版者

- 千葉科学大学

- 雑誌

- 千葉科学大学紀要 = The University Bulletin of Chiba Institute of Science (ISSN:18823505)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.53-56, 2017-02-28

千葉県版レッドリストで一般保護生物(準絶滅危惧種)とされている,リンドウ科の草本植物コケリンドウが銚子市に生育することを2016年に初めて発見した.確認された生育地は千葉科学大学マリーナキャンパス内のシバ草地1か所で,開花個体数は10~100個体の範囲であった.本種の生育地の状況から,人為的に植栽された形跡は認められなかった.また,今回発見された生育地は海岸を埋め立てて造成された土地であることから,造成時の土砂等に種子が混入し発芽して定着した可能性が推測される.今回発見された生育地では定期的に草刈りが実施されており,このことがコケリンドウの生育に適した環境を維持していると考えられる.

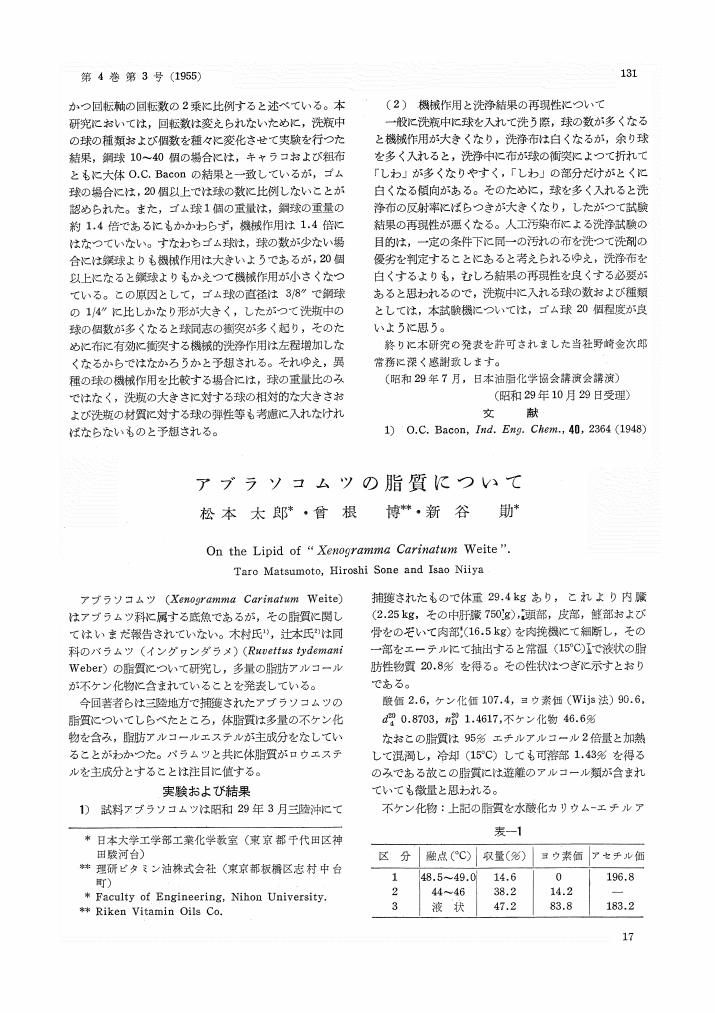

4 0 0 0 OA アブラソコムツの脂質について

- 著者

- 松本 太郎 曾根 博 新谷 勲

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- 油脂化学協会誌 (ISSN:18842011)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.131-133, 1955-05-15 (Released:2009-09-04)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 5

4 0 0 0 OA 学校的相互行為の比較社会学序論-へき地少人数校とオープンクラス実践校の参与観察から-

- 著者

- 粕谷 圭佑 平井 大輝

- 出版者

- 奈良国立大学機構連携教育開発センター

- 雑誌

- 連携教育開発センター紀要 = Bulletin of Center for Interprofessional Education Development (ISSN:27586855)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.29-37, 2023-03-31

本稿は、筆者らが取り組む「学校的社会化」研究の比較研究における主要な論点について、2022 年度に行った調査報告を兼ねながら試論的に論じるものである。「子どもが児童になる過程」を探究する学校的社会化研究において、学校規模や教育理念の違いをどのように議論に組み込んでいくのかが理論的な課題となる。本稿は、島しょ部少人数校とオープンプラン教育実施校の参与観察を通して、典型的な公立校における環境・理念との「差異」を、いかに学校的相互行為の研究として取り扱っていくかを検討し、空間的な規範性、理念の規範性、相互行為の規範性それぞれを弁別化する必要性を論じた。

4 0 0 0 OA 穀物女神の継承者としての聖母マリア : 神秘の釜の図像をめぐって

- 著者

- 久木田 直江

- 出版者

- 日本基督教学会北海道支部/北海道基督学会

- 雑誌

- 基督教学 (ISSN:02871580)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.19-24, 1995-07-05

4 0 0 0 OA 小津久足 陸奥日記

- 著者

- 佐藤 隆春 大和大峯研究グループ

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地球科学 (ISSN:03666611)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.5, pp.403-413, 2006-09-25 (Released:2017-07-14)

- 被引用文献数

- 13

紀伊山地中央部の秩父帯は大峯-大台スラストで四万十帯の構造的上位にある.大峯-大台スラストは弧状および半円形断層で変位している.秩父帯は東西幅30km以上の弧状断層および直径15km以上の半円形断層の内側にみられる.両断層は同心円状の形状を示す.安山岩と安山岩-石英斑岩複合岩脈からなる弧状岩脈群が弧状断層の内側に貫入している.半円形断層の外側に並行して火砕岩岩脈群が貫入する.中生界(秩父・四万十帯)は両断層と火砕岩岩脈群の内側が数百m陥没する.これを大峯・大台コールドロンと命名する.前者は弧状断層で囲まれる.後者は半円形断層と火砕岩岩脈群で囲まれている.これらの特徴はコールドロンが連続して形成された二重のコールドロンであることを示す.コールドロンにともなわれる岩脈群の放射年代はこれらが中期中新世に形成されたことを示す.大峯・大台コールドロンの形成機構は大量の火砕岩の噴出によるピストンシリンダータイプの陥没と考えられ,特に大台コールドロンはトラップドアタイプの陥没と考えられる.紀伊山地中央部の秩父帯はこれらのコールドロンの内側に残存する中生界である.紀伊山地の隆起と侵食により,これらのコールドロンから噴出したカルデラ充填火砕岩層はコールドロンの周囲には残っておらず,カルデラ床を構成していた中生界が露出するにいたった.

4 0 0 0 IR 江戸時代末期における金銀比価について (岩橋勝教授記念号)

- 著者

- 井上 正夫 Masao Inoue Matsuyama University Faculty of Economics

- 出版者

- 松山大学総合研究所

- 雑誌

- 松山大学論集 (ISSN:09163298)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.479-495, 2012-10

- 著者

- 竹内 栄美子

- 出版者

- 明治大学文芸研究会

- 雑誌

- 文芸研究 (ISSN:03895882)

- 巻号頁・発行日

- vol.149, pp.(97)-(207), 2023-02-28

4 0 0 0 OA 大学評価と運営費交付金配分の一体的改革の在り方

- 著者

- 林 隆之 齊藤 貴浩 水田 健輔 米澤 彰純 川村 真理 安藤 二香

- 出版者

- 政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策研究センター (SciREX センター)

- 雑誌

- SciREX ワーキングペーパー = SciREX Working Paper

- 巻号頁・発行日

- no.SciREX-WP-2020-#04, 2020-10

我が国は生産年齢人口の減少がすすむ中、デジタル化による産業構造転換に遅れて国際競争に劣後し、さらに、近年は感染症や災害などの問題にも直面するなど、厳しい状況におかれている。この中で、大学は、高度な能力を有する次世代の人材を育成・輩出し、また、先端的な研究開発を通じて新たな知識を形成し社会や産業の課題解決へつなげていく重要な機能を有している。とりわけ国立大学は、公的資金に基づいて、高度な研究開発の実施や国として必要な高度人材の育成を担うことが強く期待されている。しかし、大学はこれまで、大学改革の要求に受け身で対応することによる疲弊や、国立大学法人における運営費交付金の削減等による財政基盤の弱体化により、その機能を十二分に発揮している状況とは言えない。 大学が教育研究活動の現状を国や社会に示し、その方向性を共有することで公的存在としての大学への支持を構築していく手段の一つとして、大学評価があげられる。日本では2004年から、大学評価制度として認証評価と国立大学法人評価という2つの評価が実施されてきた。しかし、現在、2つの評価制度は大学に多大な対応負担を求めているにもかかわらず、現実的には何に活用されるのかが不明瞭な状況になっている。日本の大学評価は、大学の「個性化」を重視してきたがゆえに、大学間の比較可能性を限定的なものとしており、学生や社会が意思決定のために求める大学情報として機能しにくく、また大学自らの切磋琢磨にもつながりにくい状況になっている。 その一方で、大学評価制度とは別に、資金配分のための評価が行われるようになった。大学単位の競争的資金配分や、国立大学の運営費交付金配分のためのKPIによる「機能強化経費」配分、ならびに共通指標による競争的配分である。そもそも先述の2つの大学評価制度は評価結果を運営費交付金の配分に強く影響させないことを前提としており、それゆえに、資金配分のためには別の評価が必要となり、大学に重複した負担をかける状況になっている。 この状況は大学評価の在り方の問題だけではなく、運営費交付金の配分の在り方の問題と一体である。第三期中期目標期間に新たに導入された競争的配分は、運営費交付金の8割以上を占める「基幹経費」部分を圧縮することによって各大学が拠出した額が、毎年の改革状況や実績によって再配分される方法であり、不安定かつ短期的な配分をもたらしている。 一方、基幹経費は、前年度額をもとに算定される方式が法人化以降15年以上続き、大学が現在行っている教育・研究活動に必要なコストと整合した額が配分されているかも不明な状態であるとともに、教育研究実績を向上させるインセンティブが存在しない。 このように、我が国の高等教育や社会を発展させるための全体としての財政理念や長期的な将来展望を欠いたまま、前年度踏襲の漸増減が繰り返されたり、対症療法的な改革点検項目を指標とした評価が行われたりすることは、大学を疲弊させることにつながる。 この点について海外諸国をみれば、財政配分については、その根拠や効果を透明性をともなってわかりやすく社会に提示するため、広い意味での大学評価と関連づけた議論や取組みが進んできている。すなわち、海外では運営費交付金のような基盤経費の配分は、日本のような前年度額や非公式の交渉に基づく配分から、必要コスト(学生数等)や実績指標を総合的に用いた算定方式や、大学と国との契約に基づく配分を含むものへと次第に変化している状況がある。大学評価の方法についても、教育面では、学生満足度調査や卒業率・雇用状況等を、研究面では研究成果の学術的質や社会的効果(インパクト)に対する評価者による研究評価等を活用する国もあるなど、実績を定量的・定性的に測定する方法の開発が進んでいる。一方で、教育の質保証を目的とする評価は、大学内部の評価である内部質保証を厳しく実施することによって、外部からは簡素に評価を行い、大学内部では自ら意義ある取組としての内部評価を実施することが可能となりつつある。 これらの国内外の状況を踏まえれば、我が国の大学評価を、効率的な財政配分への貢献をも正面から見据えて、根本的に問い直すべき時期にきている。本報告では、大学評価と運営費交付金配分方式の一体的改革が必要であることを提言する。 運営費交付金は前年度額に基づく理論なき配分から、大学の教育・研究・社会貢献の機能ごとに、必要コストや実績の測定を行い、配分に反映させる透明な算定方式へ移行することが必要である。そこでは、インプット指標に基づくコストを保証する基盤的部分、教育・研究・社会貢献の実績を測定してインセンティブを付与する部分、大学の戦略をもとに国の政策課題に対する貢献を「契約」する部分など、統合的で一貫性を持った体系へと再設計することが望まれる。このような方法をとることで、運営費交付金が安定的、あるいは期間中の増減が予め把握可能な資金配分となり、また、社会からは大学の実績への理解と支持がえられることで、大学による長期的な視野に立つ自律的経営が可能となることが期待される。 国立大学法人評価は、大学の教育研究活動の状況や実績を量的・質的に把握・評価し、運営費交付金へ反映させることが可能な情報を提供することを目的とする評価へと転換することを提言する。そこでは現在のように、中期目標・計画の達成を厳密に評価するのではなく、教育面では将来必要となる人材の育成のために、学習者や社会のユーザーの視点を反映した基準に基づく評価を行い、研究面では学術的な質の国際的卓越性や研究による社会への効果(インパクト)を把握し、その評価結果を理解しやすい形で提示する。それにより、幅広いユーザーへの有効な情報提供や、資金配分の説明責任を果たすことも期待される。 加えて、大学の戦略的経営の面からは、各大学は独自に「戦略計画」を策定し、それを踏まえて国が提示する政策目的・課題(たとえば、将来社会において必要な領域の人材養成、国際的な拠点となる学術研究、地域創生の拠点としての大学)への貢献を国と契約し、そのための資金配分がなされることも考えられる。これにより、国は、個々の大学の個性や自律性を尊重しつつも、大学セクターへの公共投資の目的を明確化し、大学間での機能分担を促進し、有効性と効率性を高めることが必要である。 一方、認証評価は内部質保証を重視した方向性を堅持しつつ、大学単独だけでなく大学セクターが共同して教育内容や学修成果の水準を外部のステークホルダーの視点も入れながら点検し、教育の質向上を図るよう取組を進めるべきである。 令和2年度において、新型コロナウイルスのパンデミックが緊急の大きな財政出動につながったが、経済状況の回復後は財政再建のための緊縮財政を覚悟しなければならない。そうした中、大学への公共投資には投資効果に関する明確で一貫したわかりやすい全体設計による効率性・透明性の確保と社会からの広範な理解と支援が必要となる。そのためにも、運営費交付金配分と大学評価の一体的改革が不可欠である。

- 著者

- 中條 健史

- 出版者

- 日本フランス語教育学会

- 雑誌

- Revue japonaise de didactique du français (ISSN:18805930)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.207-209, 2009-10-17 (Released:2017-10-14)

4 0 0 0 OA 民俗セクター医療を利用する患者の社会文化的背景 : 医療人類学的視点による質的研究

- 著者

- 辻内 琢也 鈴木 勝己 辻内 優子 熊野 宏昭 久保木 富房

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.53-62, 2005-01-01 (Released:2017-08-01)

- 被引用文献数

- 6

本研究では, クラインマンが提唱した「説明モテル」を鍵概念として, わが国における民俗セクター医療を利用する患者の社会文化的背景に対して, 医療人類学的視点に基づいた質的研究法による解明が試みられた. 対象は東洋医学, 仏教医学, スピリチュアリズム理論に基づく治療実践を行う治療家Aのクライエントらとし, 自由記述式のアンケート調査および聞き取り調査が行われた. その結果, 民俗セクター医療を利用しやすい病態群や受療行動パターンが持定され, 病いの物語りからは, 人々が多元的医療システムの中でそれぞれのライフストーリーに裏づけられた価値観に基づいて, 自分に合った医療を主体的に選択していくありさまが認められた. 研究の背景と目的 「医療」が「人間の病気に対する対処行動の全体系」であると定義されるように, 現代社会には治療の基盤となる根本原理がまったく異なる複数のヘルス, ケア, システムが多元的, 多様的, 多層的に存在しており, そのありさまは「多元的医療システム(pluralistic medical systems)」とよばれる.