3 0 0 0 IR 「推理」することと〈欲望〉すること : 江戸川乱歩「D坂の殺人事件」論

- 著者

- 栗田 卓 クリタ スグル Suguru Kurita

- 出版者

- 立教大学大学院文学研究科日本文学専攻

- 雑誌

- 立教大学大学院日本文学論叢 (ISSN:13466011)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.73-90, 2014-09

3 0 0 0 OA 外国語話者に対する言語聴覚療法の実施の判断と限界について

- 著者

- 浜田 智哉 今井 千尋 山下 愛茜

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.10, pp.621-624, 2015 (Released:2015-11-10)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 3 2

We reported our experiences with providing speech-language therapy to foreign language-speaking patients. The patients were English, Spanish, Chinese, Swahili and Persian speakers. The primary therapist was Japanese and had no experience in many of the target languages. Assessments were made and treatments were delivered to the patients with the assistance of interpreters and necessary information obtained from the Internet. Of the five patients reported, 3 patients were assessed as unimpaired or suffering only very mild aphasia and received no therapy, and 2 patients were assessed with severe aphasia and received speech-language therapy. It was indicated that the presence of an interpreter, the severity of aphasia and the accessibility to target language speech-language therapy information were the important factors in conducting foreign language therapy. In addition, arrangements need to be made to include a means to correct a patient's utterances, provide immediate feedback during therapy and translate all of the testing materials.

3 0 0 0 ジェンダ-・フリ-な生き方 (《時の話題》トランスジェンダ-)

- 著者

- 国信 潤子

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 三田評論 (ISSN:1343618X)

- 巻号頁・発行日

- no.999, pp.34-35, 1998-02

- 著者

- 荒木 進 鈴木 衞

- 出版者

- 耳鼻咽喉科展望会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.Supplement2, pp.s90-s96, 2010 (Released:2011-08-15)

- 参考文献数

- 6

花粉症などの季節性アレルギー性鼻炎に対して, ネブライザー療法は通常行われている。一方, 同時期のアレルギー性結膜炎やアレルギー性接触皮膚炎に対しての有効な局所療法はない。私たちは, 眼と顔面にも外来で治療ができる蒸気と薬液による顔スチームミストネブライザーを考案した。スギ花粉症患者には平成20年に38例に対して施行し, 不変: 改善の比は, 眼の痒み (1:3.7), 涙目 (1:3.1), 顔の乾燥感 (1:2.2) の順であった。イネ科花粉症患者には平成21年に3例に対して施行した。改善率は眼の痒みと涙目が100%, 顔の乾燥感が75%であった。超微粒子による蒸気の加温, 加湿効果と薬により, 花粉症患者の眼と顔面皮膚に対する外来治療ができると考えられた。

- 著者

- 木村 功

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.11, pp.27-35, 2005-11-10 (Released:2017-08-01)

人面牛身で予言をする「件(くだん)」は、明治から昭和初期にかけて西日本の口碑の中に認められる妖怪である。本論では民間伝承と文学テクストを用いて、その誕生から伝播・消滅に至る経緯を考察した。件は農業における厄除けと豊作祈願に起源があり、牛頭天王信仰と関わりながら、産業構造の変化に伴って民衆の意識が仮託される存在へと変化して行った。ついには人間と牛の関係が社会の中で希薄になった事で、殆ど消滅したのである。

3 0 0 0 OA COVID-19ワクチン接種後に肺血栓塞栓症を合併した原発性肺癌の1切除例

- 著者

- 山田 典子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会

- 雑誌

- 肺癌 (ISSN:03869628)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.235-241, 2022-06-20 (Released:2022-06-29)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

背景.新型コロナウィルス感染症(coronavirus disease 2019:COVID-19)ワクチン接種の有害事象として血栓症が報告されている.ワクチン接種後に肺血栓塞栓症を発症した原発性肺癌の切除例を経験した.症例.74歳男性.COVID-19ワクチン2回目接種後3日目より息切れが出現した.単純CTでは左上葉に37 mm大の結節を認めるのみであった.9日目に症状が増悪し酸素飽和度89%,D-dimer 25.9 μg/ml,造影CTで両側肺動脈血栓,左膝窩動静脈血栓を認めた.アピキサバン内服開始5日目には酸素不要となり,D-dimerも7.4 μg/mlと低下した.左上葉結節は原発性肺癌T2bN1M0 stage IIBと診断した.血栓消失とD-dimer正常化を確認し,肺血栓塞栓症発症後3か月目に胸腔鏡下左上葉切除術を施行した.肺動脈の血管鞘は肥厚し剥離に難渋した.術後血栓症の再発は認めていない.結論.COVID-19ワクチン接種後の血栓症は,稀であるが重症例が多く致死率も高いと言われている.今後有害事象を伴った肺癌症例も増加すると予想され,病態解明や治療方針の確立が期待される.

3 0 0 0 OA リチウム資源—各鉱床タイプの概要とリチウム同位体による成因論—

- 著者

- 荒岡 大輔

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉱物科学会

- 雑誌

- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.5, pp.259-270, 2015 (Released:2015-11-11)

- 参考文献数

- 66

Lithium, one of the ‘rare metals’ defined by Japanese government, is industrially important, and Li compounds are used for many purposes (e.g., Li-ion batteries). The major types of lithium deposits are (1) brine, (2) pegmatite, and (3) sedimentary deposits. Because of the low production costs for Li in brine deposits, they account for approximately 60% of identified worldwide Li resources and for approximately 70% of worldwide Li production. Recent increases in Li production, an expected high demand for its use in eco-friendly cars, and uneven distribution of Li-producing countries underline the importance of maintaining a stable Li supply. Therefore, more brine deposits should be exploited, and the development of other types of Li deposits should be explored. Lithium carbonate is extracted from brine deposits in playas and salt crusts by exploiting the solubility differences of different ionic compounds. Li-rich brine deposits probably form by orographic/topographic effects and by local hydrothermal activity, because Li is a fluid-mobile element and its elution from solids into fluids is temperature dependent. Lithium-pegmatite deposits probably form by intermittent intrusions of pegmatite magma in which Li has become concentrated by the addition of Li-rich differentiates from felsic magma, because Li is a moderately incompatible element. Sedimentary-type Li deposits, which are composed of hectorite and jadarite, are still relatively undeveloped, but they are attracting a great deal of attention as possible new Li resources. In addition to these sources, methods to extract Li from seawater and to reclaim Li by urban mining of discarded products have also been examined. Lithium isotope analysis is a powerful tool for tracing water-rock interactions and for investigating various geochemical and geological processes. Moreover, the origin of Li and the history of Li accumulation in Li deposits can often be determined from its isotopic signature.

3 0 0 0 OA 統合失調症者の病いとの「折り合い」の概念分析

- 著者

- 瀬戸口 ひとみ 糸嶺 一郎 朝倉 千比呂 鈴木 英子

- 出版者

- 日本保健福祉学会

- 雑誌

- 日本保健福祉学会誌 (ISSN:13408194)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.35-45, 2017-03-21 (Released:2017-07-25)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 1

目的:統合失調症者の病いとの「折り合い」の概念について定義を明確にする。方法:Rodgers(2000)の概念分析アプローチ法を用いた。データ収集は、医中誌他、6つのデータベースを用いた。検索語は「折り合い」、「折り合い」の類似概念として「受容・統合失調症」を用いた。英論文では「Identity adaptation schizophrenia」で検索を行った。最終的に抄録のある原著のみとし、日本語論文32編、英論文2編を抽出した。各文献について先行要件、属性、帰結の内容を抽出し、各項目をカテゴリー化した。結果:属性として、【病気との共存】【自己に対する肯定的認識】【今の自分にあった家族や人との付き合い方】【新たな価値観の獲得 】【セルフモニタリングの強化】【自分らしく生きる】の6つのカテゴリーが抽出された.先行要件は個人的要因と環境的要因の二つに大別され,個人的要因として【病いに関連する苦悩】【病いに関連した否定的体験】【日常生活困難感とその対処】【統合失調症と知って生じる新たな疑問】、環境要因として【治療】【家族のサポート】【他者との関係】【制度・社会資源】の4つのカテゴリーが見いだされた。帰結は【生き方の定まり】【対人交流への自信の獲得】【社会の中で新たな役割を見出す】、【自己実現・自己決定】【医療への期待】【新たな居場所を見出す】の6つのカテゴリーが抽出された。結論:統合失調症者の病いとの「折り合い」の概念は「自分らしく生きる」であった。しかし、統合失調症者は、偏見をはじめとする病いの体験に苦しんでいた.統合失調症者は、病いによって自信を失いながらもその中で体験したことを糧に,病いを得る前とは違った自己になることを経験しつつ、【自分らしく生きる】ことを選び取っていた。当事者が病いを受け入れ、共存できるような援助と自己を肯定的に捉えられるようなケアの構築の必要性が明確になった。

3 0 0 0 OA 源氏物語の絵と注釈

3 0 0 0 OA インフルエンザウイルスタンパク質の計算科学的解析

- 著者

- 五十嵐 学

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, no.9, pp.1015-1021, 2015 (Released:2015-09-01)

- 参考文献数

- 35

For the prevention and control of infectious viral diseases, vaccines and antiviral drugs targeting viral proteins are of great importance. Amino acid substitutions in viral proteins occasionally cause the emergence of antibody-escape and drug-resistant mutants. With regard to this, we have studied the proteins of several viruses, especially the influenza A virus, by using techniques of computational chemistry and biology such as molecular modeling, molecular docking, and molecular dynamics simulations. Influenza A virus is a zoonotic pathogen that is transmitted from animals to humans. This virus has two surface glycoproteins, hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA). The HA of influenza viruses plays a key role in the initiation of viral infection. And HA is also the major target of antibodies that neutralize viral infectivity. Some amino acid substitutions in the antigenic epitope on HA could decrease the interaction between HA and antibodies, leading to the generation of antigenic variants with novel antigenic structures of HA. In addition, HA protein seems to be a favorable target for anti-influenza drugs, but effective HA inhibitors have not been developed due to the emergence of drug-resistant viruses with amino acid substitutions on the HA. To understand how amino acid substitutions affect changes in drug susceptibility, we have been computationally analyzing the three-dimensional structures of influenza virus proteins. In this paper, we review the results obtained through our current analysis.

3 0 0 0 OA 【テーマ設定の趣旨と論議】 学校教育における運動部活動と体罰を問う

3 0 0 0 OA 第14回国際シンポジウム 日本の植民地支配とその責任 ──後の世代につたえるもの──

- 著者

- 三谷 太一郎 Robinson Michael E. 姜 徳相 朴 孝生 涂 照彦 宮田 節子

- 雑誌

- 国際基督教大学学報. II-B, 社会科学ジャーナル = The Journal of Social Science

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.104-123, 1996-02-23

3 0 0 0 OA m/z の定義とその使用法について

- 著者

- 内藤 康秀

- 出版者

- 日本質量分析学会

- 雑誌

- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.5, pp.217-217, 2006 (Released:2006-10-03)

- 被引用文献数

- 3 5

3 0 0 0 OA 集束超音波による治療

- 著者

- 梅村 晋一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.2, pp.114-122, 2017 (Released:2017-08-01)

- 参考文献数

- 19

3 0 0 0 OA 日本海溝の深海微生物による炭酸暗固定

- 著者

- 関 文威 Claude E. ZOBELL

- 出版者

- 日本海洋学会

- 雑誌

- 日本海洋学会誌 (ISSN:00298131)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.182-188, 1967-08-31 (Released:2011-06-17)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 12 12

カルフォルニア大学研究船アルゴ号による日本海溝の海洋微生物調査 (Scripps' Zetes (Deepac X) Expedition) の一環として, 次のことが判明した.ラマポ海淵付近の深さ9,500m周辺の海底堆積物中に生存する微生物は, 表層堆積物1キログラム当たり, 1日ほぼ1.0μgCの炭酸暗固定を行なっている. また, 海底直上水中の微生物も, 海水1リットル当たり, 0.22から0.32μgCの固定を行なっている.

3 0 0 0 OA 液状化地盤における免震メカニズムのエネルギー的検討

- 著者

- 國生 剛治

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震工学会

- 雑誌

- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.1_85-1_96, 2014 (Released:2014-02-06)

- 参考文献数

- 24

砂地盤の液状化現象では、支持力の減少と同時に地震波エネルギーが伝達しにくくなることによる「免震効果」あるいは「ベースアイソレーション効果」が表れることが経験的に知られている。免震効果によって構造物へ入射する波動エネルギーが減少すれば、上部構造物の地震慣性力による被害は軽減することにつながるが、そのメカニズムを理論的に検討する試みは稀であった。ここでは均質砂層を対象とした単純なモデルにより、液状化にともなうS波速度Vsの低下と内部減衰定数Dの変化が地震波動エネルギーの地表への伝達率に与える影響を検討した。その結果、免震メカニズムは主に液状化層中のVsの大幅な低下により、非液状化・液状化層境界でエネルギー伝達率が低減する効果と、液状化層中で地震波の波長が短くなり内部減衰による距離減衰が増大する効果に分けられ、液状化層が厚い場合ほど距離減衰が増大する効果の方が大きくなることを示した。

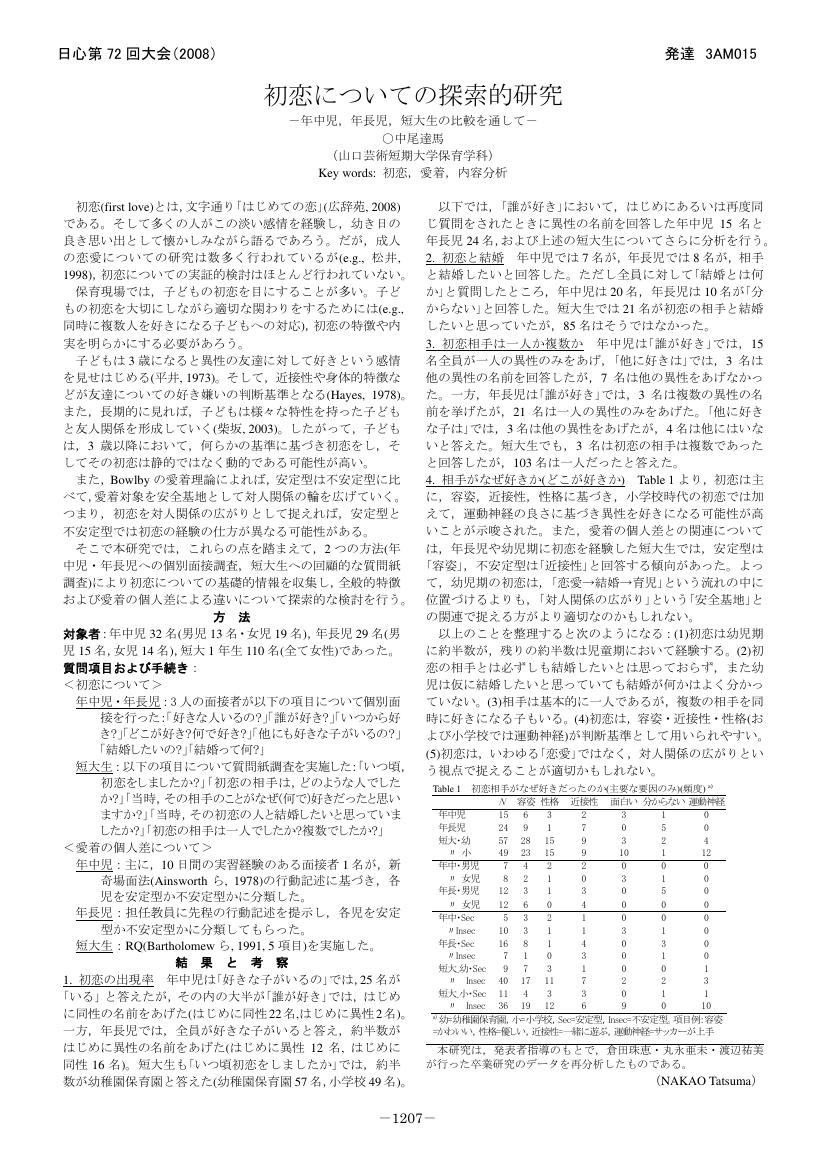

3 0 0 0 OA 初恋についての探索的研究 -年中児,年長児,短大生の比較を通して-

- 著者

- 中尾 達馬

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第72回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3AM015, 2008-09-19 (Released:2018-09-29)

3 0 0 0 OA Ф. И. チュッチェフ政治詩試訳(14)

- 著者

- 大矢 温 オオヤ オン Он Оя

- 雑誌

- 文化と言語 : 札幌大学外国語学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.77, pp.91-107, 2012-11

3 0 0 0 OA 花の形づくりを決める遺伝子ネットワーク

- 著者

- 角谷 侑香 山口 暢俊 伊藤 寿朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.9, pp.602-610, 2017-08-20 (Released:2018-08-20)

- 参考文献数

- 89

1991年に遺伝学的な解析によって,がく,花びら,おしべ,めしべという4つの花器官は3つのクラスの遺伝子の組み合わせ「ABCモデル」によってつくられることが報告された.その後の研究により,これらの3つのABC遺伝子がどの組み合わせではたらくのかを決める分子的なメカニズムが明らかになっている.さらにABC遺伝子がはたらき始めるための上流の仕組み,およびABC遺伝子が制御する多種多様なイベントと複雑な下流のネットワークの一端もわかってきた.この解説では,近年の研究から見えてきたABC遺伝子が花をつくるための仕組みと順序,およびそこから見えてきた今後の課題を述べる.