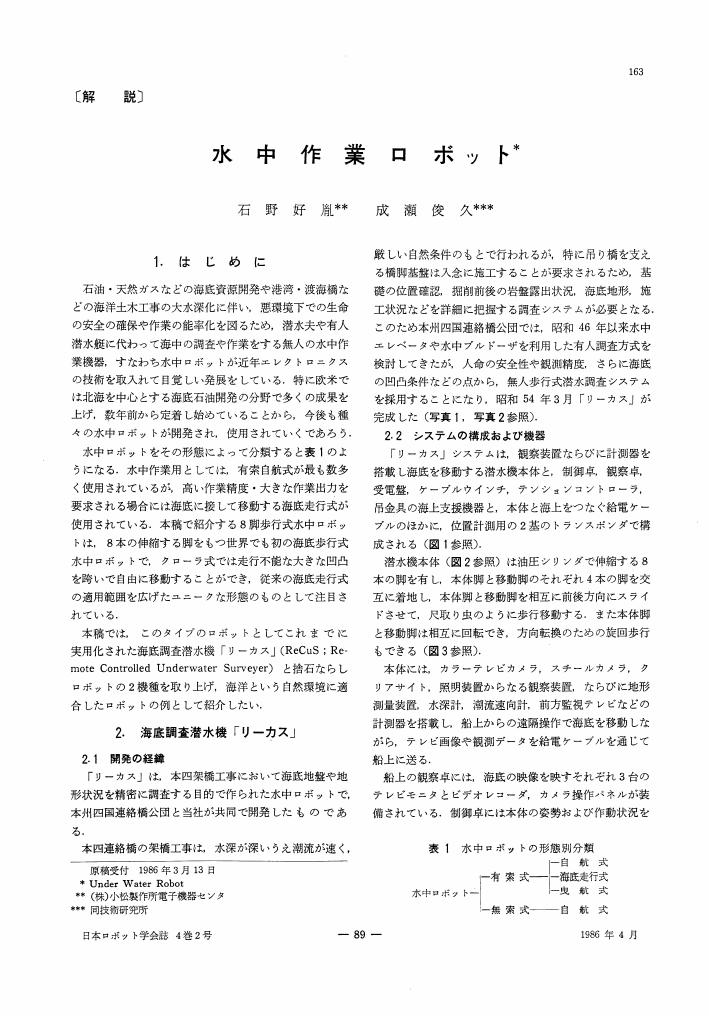

62 0 0 0 OA 水中作業ロボット

- 著者

- 石野 好胤 成瀬 俊久

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.163-170, 1986-04-15 (Released:2010-08-25)

62 0 0 0 OA リサーチ・クエスチョンの理論化

- 著者

- チャップマン クリス 鈴木 寛之

- 出版者

- 公益財団法人 牧誠財団

- 雑誌

- メルコ管理会計研究 (ISSN:18827225)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.63-79, 2021 (Released:2022-09-22)

- 参考文献数

- 13

本講演録は,2019年から毎年開催されている「定性研究のためのワークショップ」におけるクリス・チャップマン教授の講演を,鈴木寛之氏の協力を得て訳出したものである。今回は,クリス・チャップマン教授による講演の一つである「リサーチ・クエスチョンの理論化(Theorising research questions)」と質疑応答をお届けする。

62 0 0 0 OA ナッジ研究における諸課題—倫理的観点から—

- 著者

- 山根 承子

- 出版者

- 日本健康教育学会

- 雑誌

- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.68-72, 2022-02-28 (Released:2022-04-16)

- 参考文献数

- 8

近年政府や自治体・企業の取り組みとして注目を集める「ナッジ」だが,誤解も多く,危険な使われ方も散見される.本稿ではナッジの根本に存在する経済学の考え方を改めて示し,主に倫理的な問題点を整理することで,よりよいナッジの普及に貢献しようとするものである.本稿では,インフォームド・コンセントの倫理的な重要性と,同意のあるデフォルトナッジの効果が大きいことから,「本人が知らぬ間に行動変容させる」ようなナッジは慎むべきであると主張する.また,サンスティーンらの著書で「慎重型ナッジ支持国」に分類されている日本でナッジを行うことに対する注意を喚起する.最後に,昨今のパーソナライズドナッジの流れを汲み,健康行動に関わるいくつかの研究を紹介する.パーソナライズドナッジは一律に与えるナッジよりも効果的であるという研究が多いが,パーソナライズするということは距離の近い介入を行うということであり,より倫理的な観点が必要になるだろう.

62 0 0 0 OA 静脈血栓塞栓症診断を目的としたDダイマーのカットオフ値設定およびその運用について

- 著者

- 阿部 正人 内藤 信吾 水俣 健一

- 出版者

- 一般社団法人 日本総合病院精神医学会

- 雑誌

- 総合病院精神医学 (ISSN:09155872)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.41-48, 2013-01-15 (Released:2016-08-31)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

静脈血栓塞栓症の早期発見のため,Dダイマーのカットオフ値を設定して,新しい予防・診断体制を確立し,身体拘束を施行した入院患者を対象にその有用性を検討した。Dダイマーが基準値0.5μg/ml以上で,エコー検査または造影CT検査によって血栓の有無を評価した,延べ186例を対象にROC解析を行った。感度,特異度などを考慮し,3.0μg/mlをカットオフ値とした。新しい体制では,Dダイマーが基準値以上でカットオフ値未満の場合は,エコー検査または造影CT検査をルーチンに行わず,SpO2測定を頻回に行い,3%以上の低下を認めた場合に,肺動脈血栓塞栓を疑い胸部および下肢造影CT 検査を検討することとした。2010年9月から2012年3月までに入院した,延べ38例の身体拘束患者において,カットオフ値未満で静脈血栓塞栓症の発症はなかった。静脈血栓塞栓症の診断に対し,Dダイマーのカットオフ値を設定することで,より効率的に診断することが可能となった。

62 0 0 0 OA Rituximab投与ABO血液型不適合生体肝移植における安全性と有効性に関する後方視的調査研究

- 著者

- 江川 裕人 尾形 哲 山本 雅一 高原 武志 若林 剛 藤山 泰二 高田 泰次 保田 裕子 八木 孝仁 岡島 英明 海道 利実 上本 伸二 伊藤 孝司 吉村 了勇 吉住 朋晴 調 憲 前原 喜彦 阪本 靖介 猪股 裕紀洋 篠田 昌宏 板野 理 北川 雄光 川岸 直樹 石山 宏平 井手 健太郎 大段 秀樹 水野 修吾 伊佐地 秀司 浅岡 忠史 永野 浩昭 梅下 浩司 日髙 匡章 江口 晋 小倉 靖弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本移植学会

- 雑誌

- 移植 (ISSN:05787947)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.062-077, 2015-03-10 (Released:2015-03-31)

- 参考文献数

- 12

【Objective】To estimate a standard dosage of rituximab prophylaxis for ABO incompatible living donor liver transplantation (ABO-I LDLT), we retrospectively investigated rituximab dosage, efficacy and safety in 37 patients including 4 children undergoing ABO-I LDLT with rituximab prophylaxis in 15 centers in 2013.【Methods】We analyzed the data collected by questionnaire that were sent to registered surgeons or hepatologists of the Japanese Liver Transplantation Society.【Results】Doses of rituximab in adult patients were 500 mg/body in 16 cases (48%), 375 mg/m2 in 12 cases (36%) and 300 mg/body or 100 mg/body in 5 cases. The number of administration was one in 29 cases (89%). The scheduled timing of initial administration was 2 weeks of operation or earlier in 14 centers (93%), and the median of actual timing was 14 days prior to transplantation. One-year patient survival rate was 82%, and the incidence of antibody-mediated rejection (AMR) was 9%. Patients with a standard regimen consisting of 500 mg/body or 375 mg /m2 rituximab 2 weeks before operation or earlier had significantly better one-year survival rate compared to a non-standard regimen consisting of 100mg/body or 300mg/body rituximab later than 2 weeks (100% vs. 70%, p = 0.009) and a lower incidence of AMR (0% vs. 15%, p=0.074). ABO-I LDLT with rituximab prophylaxis was well tolerated.【Conclusion】The recommended regimen for rituximab prophylaxis is a single dose of 375 mg/m2 body surface area 2 weeks before transplantation or earlier. The dose should be reduced carefully according to patient condition.

62 0 0 0 OA 傾向スコア解析のための三重頑健情報量規準

- 著者

- 二宮 嘉行

- 出版者

- 一般社団法人 日本統計学会

- 雑誌

- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.275-294, 2022-03-03 (Released:2022-03-10)

- 参考文献数

- 31

赤池情報量規準AICを元来の定義に基づいて導出したときに,罰則項がパラメータ数の2倍から大きくずれるような設定として,因果推論の基本である傾向スコア解析がある.周辺構造モデルにおける周辺構造の選択問題に対し,傾向スコアに基づくセミパラメトリックアプローチをとっているにもかかわらず,AICを形式的に用いると大きく過適合することになる.そのセミパラメトリックアプローチにおいて近年広く用いられているものに,二重頑健推定と呼ばれる,モデル誤特定に対して強い推定がある.本稿では,共変量バランシングのアイディアを採用した二重頑健推定に関して,損失関数を通常の対数尤度から変更することで外れ値に対しても強い推定を考える.そして,その頑健性を保持させたまま罰則項を導出し,妥当性を有する情報量規準として三重頑健情報量規準を提案する.数値実験では,まずモデル誤特定も外れ値もないケースで,罰則項をパラメータ数の2倍とした形式的な情報量規準と比べ,三重頑健情報量規準が明らかに予測性能の意味で優越することを示す.そして,モデルを誤特定させたり,外れ値を混入させたりしたケースを扱い,三重頑健情報量規準が影響を受けにくいことを確認する.

62 0 0 0 OA 助産師が中期中絶のケアに携わることに対して感じる困難

- 著者

- 高木 静代 小林 康江

- 出版者

- 一般社団法人 日本助産学会

- 雑誌

- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.227-237, 2010 (Released:2011-04-07)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

目 的 本研究の目的は,助産師が中期中絶を受ける女性のケアに携わることに対して感じる困難を明らかにし,記述することである。対象と方法 胎児異常を理由とした中期中絶ケアの経験のある2年目以上10年目未満の助産師9名から,半構成的面接によってデータを得た。データを逐語録に起こしデータを理解した上で,困難についての語りの内容を抽出し,コード化を行った。さらに,コード間の類似性と相違性の比較や,データとの比較を行いながらサブカテゴリー,カテゴリーへと抽象化した。結 果 助産師が中期中絶のケアに携わることに対して感じる困難は,4つのカテゴリーから構成されていた。助産師にとって中期中絶は,人工的に命が淘汰されることであり,亡くなりゆく命を目の当たりにするという受け入れがたい体験であり《絶たれる命に対する苦悩》を感じていた。また,助産師は母親がどのようなケアを望んでいるかが分からず,ケアに迷いが生じていた。これは,十分なケアが行えていないもどかしさを感じるが,一方では十分なケアを行えるだけの余裕もなく,《ケアに対する不全感》を招いていた。また,母親への違和感や,母親から感じ取る近づきにくさは,母親と関わることへのためらいとなり,《母親との関係性の築きにくさ》となった。助産師である自分が,子どもの人工的な死に加担することを役割として認めることができず,助産師自身がどう対応するべきかという戸惑いとなり《ケア提供者になりきれない》と感じ,ケア役割を遂行できないと認識していた。結 論 中期中絶のケアに携わる助産師の困難は,人工的に命が絶たれることへの苦悩や,ケアすることに対して感じる不全感,さらには母親へのケアを行うという関係性の築きにくさや,助産師としてケアを行うという役割に徹することができないという4つから構成されていることが明らかとなった。

- 著者

- 近藤 憲久 河合 久仁子 村野 紀雄

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.39-45, 2011 (Released:2011-07-27)

- 参考文献数

- 23

札幌市手稲区(43°07′N,141°11′E)で2007年11月9日に拾得されたコウモリは,クロオオアブラコウモリと同定され,日本において8番目,札幌においては4番目の報告となった.日本でこれまで報告されているクロオオアブラコウモリ標本と本拾得個体の頭骨を精査した結果,これまで指摘されてきたように,上顎第二前臼歯が消失傾向にあることが明確となった.また,キタクビワコウモリとクロオオアブラコウモリを比較すると,上顎犬歯咬頭後稜の向きおよび下顎犬歯の高さと第四前臼歯の高さの比率が種識別に有効であることがわかった.

62 0 0 0 OA 最優秀論文賞:宍道湖ヘドロ電池

- 著者

- 石橋 亜友

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, no.3, pp.NL3_3-NL3_6, 2015 (Released:2015-03-01)

- 参考文献数

- 3

I am the chemistry girl. I discussed and took local issue as a big theme. And I focused on problem of solved in Lake Shinji. Discussing how to use solved. I took it as a electric batteries. From now I am going to explain the experiment I did.

61 0 0 0 OA ゲームの解決

- 著者

- 田中 哲朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.93-102, 2013-01-25 (Released:2016-11-25)

- 参考文献数

- 9

61 0 0 0 OA 北方日本古代文化と秋田美人

- 著者

- 新野 直吉

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.133-139, 1987-02-01 (Released:2017-06-02)

61 0 0 0 OA 福井藩の忍者に関する基礎的研究

- 著者

- 長野 栄俊

- 出版者

- 国際忍者学会

- 雑誌

- 忍者研究 (ISSN:24338990)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, no.1, pp.2-15, 2018 (Released:2020-03-05)

- 参考文献数

- 21

本稿は福井藩の忍者について、松平文庫の藩政史料を用いた考察を加えることを目的としている。 まず制度面では、従来「忍之衆」として紹介されてきた同藩忍者が、藩内では「忍之者・忍組」と呼ばれていたこと、設 置期間は慶安2 ~慶応2 年(1649 ~ 1866)であったことなどを明らかにした。また、人数や家格、給禄、居住地の変遷をたどるとともに、明治初年の元「忍之者」の人名と、歴代「忍之者預り(忍之者支配)」の人名を史料から抽出した。 次に職掌面では、探索に代表される忍び御用やかれらが担った軍役の内容について事例を紹介しながら考察した。あわせて義経流忍術の稽古や武具管理といった同藩に特有の事例を紹介し、その職掌の多様性を示した。 最後に同藩における忍之者という役職が廃止されるに至った要因として、探索対象となる情報の高度化や探索者に求められる資質の高度化があったことを指摘した。

61 0 0 0 OA 学会は手作りできる

- 著者

- 稲見 昌彦

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.4-5, 2023-09-30 (Released:2023-10-18)

- 参考文献数

- 5

- 著者

- Takuma Tsuzuki Wada Kazuhiro Yokota Fumito Inayoshi Sakon Sakai Nobuhito Okumura Mayumi Matsuda Iichiro Osawa Yasuto Araki Yu Funakubo Asanuma Yuji Akiyama Toshihide Mimura

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.2551-23, (Released:2023-10-13)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 3

We present the case of a 42-year-old woman with rheumatoid arthritis and Sjögren's syndrome treated with adalimumab who developed immune-mediated necrotizing myopathy (IMNM) and trigeminal neuropathy after SARS-CoV-2 mRNA vaccination. Trigeminal neuralgia and elevated serum creatine kinase levels emerged 12 days post-vaccination, followed by myalgia in the femoral muscles. IMNM was histologically diagnosed. The pathogenesis may involve molecular mimicry between the SARS-CoV-2 spike glycoprotein and autologous tissues triggered by vaccination. This case emphasizes the association between SARS-CoV-2 vaccination, tumor necrosis factor inhibitor, IMNM, and trigeminal neuropathy, as well as the importance of monitoring immune-mediated adverse events following SARS-CoV-2 vaccination in patients with autoimmune disease.

61 0 0 0 OA 自然法則と最適制御

- 著者

- 川合 敏雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.227-235, 1986-03-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 3

最近では工学者もしきりにハミルトニアンを口にします. それは物理学者の使い方と同じ場合もありますが, 制御工学者のいう〓はより広い意味をもっています. 最適制御の理論は最大原理という大きな枠で, これを特殊な対象に適用すると力学をはじめとする自然法則が出てきます. この文では最大原理を日常の言葉で理解しながら, 物理法則を制御の目で眺めなおしてみます.

61 0 0 0 OA 消費税で格差を縮小できるのか ~井手英策氏の「定率課税・定額給付モデル」の検討~

- 著者

- 梅原 英治

- 出版者

- 大阪経大学会

- 雑誌

- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.197, 2017 (Released:2018-02-15)

61 0 0 0 OA ヒトラー, あるいは親密さの専制

- 著者

- 田野 大輔

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.71-87, 2000-06-30 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 20

ヒトラーについて語る場合, たいてい「カリスマ的支配」の概念が引きあいにだされるが, ドイツ民衆の目に映じた彼の魅力はけっして「英雄性」にもとづくものではなかった.注目すべきことに, ヒトラーはスターリンと違って自己の全身像をつくらせなかったのであり, それは彼がたんなる独裁者ではなかったことを意味している.ナチ体制下のメディアの全体的関連のなかでヒトラー・イメージを考察すると, 彼は-とくに写真において-むしろ「素朴」で「親しみやすい」人間として提示されていたことがわかる.民衆との近さを表現したこの親密なイメージ, 市民的価値に由来する「ごくありふれた人間」のイメージこそ, ヒトラーの人気の基盤だった.「総統」が体現していたのは, 政治を信頼できる個人に還元する「親密さの専制」 (R.セネット) にほかならず, こうした「罪なき個人性」の衣をまとったカリスマの陳腐さは, メディア時代の政治的公共性のありかたを考えるうえで重要な意味をもっている.

- 著者

- 白水 貴 稲葉 重樹 牛島 秀爾 奥田 康仁 長澤 栄史

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会会報 (ISSN:00290289)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.jjom.H30-02, 2018-05-01 (Released:2018-06-09)

- 参考文献数

- 25

日本においてキクラゲ Auricularia auricula-judae またはアラゲキクラゲ A. polytricha とされていた標本および菌株を用いて分子系統解析と形態比較に基づく分類学的検討を行った.Auricularia auricula-judae とされていた標本を含む26 サンプルは A. heimuer,A. minutissima,A. thailandica,A. villosula の4 種に同定され,A. auricula-judae s. str. は見られなかった.Auricularia polytrichaとされていた標本を含む26 サンプルは A. cornea と同定され,A. polytricha s.str やA. nigricans は見られなかった.この結果は,従来日本において A. polytricha として認識されてきた菌の中に A. cornea が含まれていることを示している.

61 0 0 0 OA 自由意志信念に関する実証研究のこれまでとこれから

- 著者

- 渡辺 匠 太田 紘史 唐沢 かおり

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.56-69, 2015-08-31 (Released:2015-09-09)

- 参考文献数

- 66

- 被引用文献数

- 1

Social psychologists have recently begun to explore the problem of free-will beliefs. Philosophers have been working on the problem of free will over the ages, and studies of social psychologists on free-will beliefs are based on past philosophical theories. Meanwhile, philosophers not only argue over the theoretical issue of free will but also engage with the research program of experimental philosophy. This program shares the methodology of social psychology, and experimental investigation of belief in free will is proceeding at a rapid pace. In consideration of the above arguments, it seems obvious that social psychologists need to collaborate with philosophers on the problem of free-will beliefs. The authors therefore review the findings of each discipline and construct a model of people’s free-will beliefs. In this model, we consider free-will beliefs as composed by alternative possibility and agency, and these components function to promote attribution of moral responsibility, self-control, and social fit.

61 0 0 0 オンライン・サーベイ実験の方法 :実践編

- 著者

- 秦 正樹 Song Jaehyun

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.109-127, 2020 (Released:2021-02-27)