- 著者

- Takaaki KAJITA

- 出版者

- 日本学士院

- 雑誌

- Proceedings of the Japan Academy, Series B (ISSN:03862208)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.4, pp.303-321, 2010 (Released:2010-04-19)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 2 14 2

Neutrino oscillation was discovered through studies of neutrinos produced by cosmic-ray interactions in the atmosphere. These neutrinos are called atmospheric neutrinos. They are produced as decay products in hadronic showers resulting from collisions of cosmic rays with nuclei in the atmosphere. Electron-neutrinos and muon-neutrinos are produced mainly by the decay chain of charged pions to muons to electrons. Atmospheric neutrino experiments observed zenith-angle and energy dependent deficit of muon-neutrino events. Neutrino oscillations between muon-neutrinos and tau-neutrinos explain these data well. Neutrino oscillations imply that neutrinos have small but non-zero masses. The small neutrino masses have profound implications to our understanding of elementary particle physics and the Universe. This article discusses the experimental discovery of neutrino oscillations.(Communicated by Masatoshi KOSHIBA, M.J.A.)

1 0 0 0 OA 癌組織におけるリンパ球浸潤の臨床的意義

- 著者

- 菊地 浩吉

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科医学会雑誌 (ISSN:03869776)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.1-6, 1979-01-01 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 OA 西表島産クモバエ科Phthiridium 属の1新種と日本産クモバエ科の検索表

- 著者

- 佐藤 雅彦 茂木 幹義

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 衛生動物 (ISSN:04247086)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.1-6, 2015-03-25 (Released:2015-09-25)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

西表島に生息するイリオモテコキクガシラコウモリRhinolophus perditus に寄生するクモバエ科の1新種,Phthiridium sawadai を記載した.本種は,雄交尾器のphallobase上に細かな鋸歯を持つ突起を備えることから,アジアから記録があるP. szechuanum およびP. ornatum と近縁と考えられるが,その突起が他種と比して顕著に小さいこと,雌のgenital plateが他種の正方形と異なり,丸みを帯びた長方形であることにより明瞭に識別される.本種を含めたこれら3種の検索表,および疑問種を除いた日本産クモバエ科11種の検索表を作成した.

1 0 0 0 OA 地域在住者における主観的健康感に影響する背景因子及び生存率に関する調査

- 著者

- 小糸 秀 川本 龍一 鈴木 萌子 上本 明日香 熊木 天児 二宮 大輔 阿部 雅則

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.214-220, 2015 (Released:2015-09-28)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

目的 : 近年, 高齢化が進む我が国で, 単に疾患の治療だけではなく生活の質を高めることが重要視されている. 今回, 地域在住者を対象として主観的健康感と平均3.8年後の死亡との関係を検討した.方法 : 2008年度に地域在住の2657名を対象に自記式アンケート調査を郵便法にて実施し, 住民基本台帳を基に平均3.8年後の死亡との関係について検討した. 調査項目は, 死亡に関わる背景因子として, 性別, 年齢, 健康状況 (心脳血管疾患既往歴, うつ状態, 主観的幸福感, 主観的健康感) , 基本的日常生活動作 (BADL : 歩行, 食事, 排泄, 入浴, 整容, 移動を全介助から完全自立まで4段階で評価) , ライフスタイルとして老研式活動能力指標 (TMIG : 手段的自立, 知的能動性, 社会的役割) を用いた.結果 : 1825名, 男性767名 (平均年齢 : 67±13歳) , 女性1058名 (平均年齢 : 68歳±11歳) が分析可能であり, 2008年から2012年までに91名 (5.0%) の死亡が確認された. 主観的健康感に影響する背景因子について検討したところ, 年齢, 心脳血管疾患既往歴, うつ状態, 知的能動性, 主観的幸福感が有意な関係を示した. さらに主観的健康感はロジスティック回帰分析より死亡の有意な独立説明変数であることが示された.結論 : 自分の健康状態に対してどのように感じているのか, どう認識しているのかは大切であり, 物理的に目に見えないものではあるが, 予後を予測する指標の1つとして考えられる.

1 0 0 0 OA 魚醤

- 著者

- 佐藤 正美

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.2, pp.135-139, 1993-02-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 12

ここ数年, 魚醤の需給及び製造に関する問い合わせが急増している。これは, 東南アジア方面からの移住者の増加による, いわゆるエスニック料理のブームが大きく影響しているものと思われる。幻の魚醤となってしまった「いかなご醤油」の復元に成功された著者に魚醤について解説していただいた。

1 0 0 0 OA しょっつるの味

- 著者

- 池見 元宏 小笠原 泰

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.11, pp.898-902, 1980-11-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 16

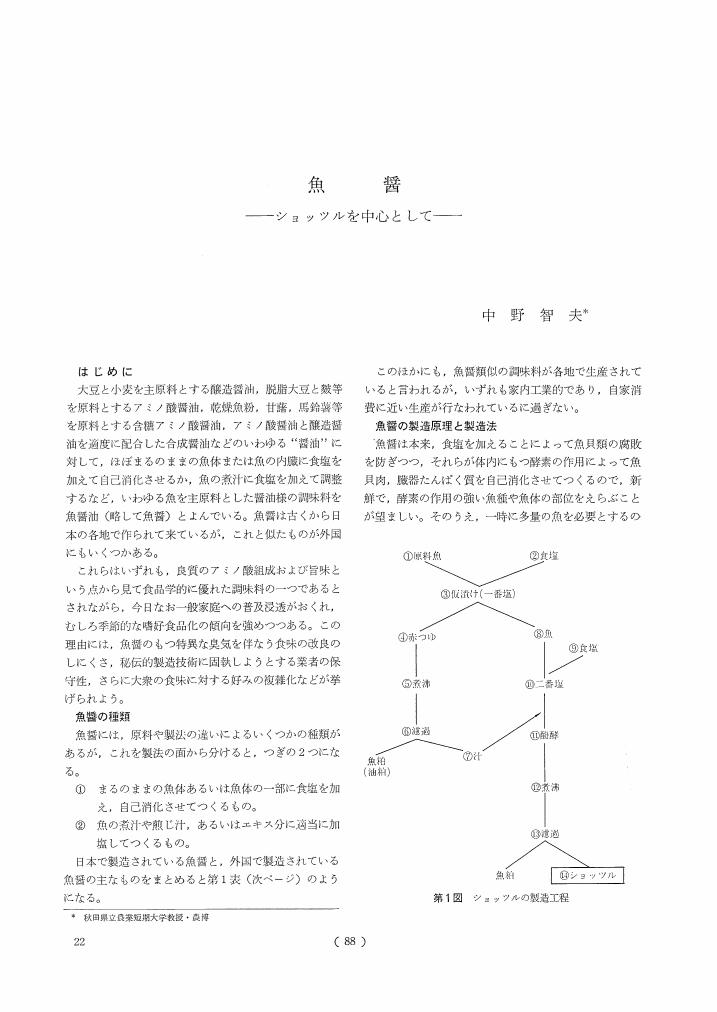

1 0 0 0 OA 魚醤

- 著者

- 中野 智夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.88-91, 1973-06-10 (Released:2013-04-26)

- 著者

- Damaru Ballabha Paudel Katsuhiro Saito

- 出版者

- 日本農業経済学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rural Economics (ISSN:2187946X)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.35-39, 2015-03-31 (Released:2015-09-15)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 5

The objective of this study is to evaluate the potential impact of implementation of current land reform policy in Nepal. Using SAM framework, we study the impact of alternative policies of land reform on GDP, households' income, production of different sectors, government revenues, savings, foreign exchange and employment. We found that redistributive reform increases income of poor households and reduces inequality. Productivity augmenting reform has more impact on economy as it increases productivity of all sectors including income of all households keeping inequality unchanged. Furthermore, implementing both reforms simultaneously produce more impact by gaining both equity and efficiency.

1 0 0 0 OA 稲の道

- 著者

- 都留 信也

- 出版者

- 日本マクロエンジニアリング学会

- 雑誌

- MACRO REVIEW (ISSN:09150560)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.3-16, 2000 (Released:2009-08-07)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 過敏性腸症候群の背景:心理と遺伝要因

- 著者

- 濱口 豊太 金澤 素 福土 審

- 出版者

- 日本行動医学会

- 雑誌

- 行動医学研究 (ISSN:13416790)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.1-5, 2007 (Released:2014-07-03)

- 参考文献数

- 42

過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome;IBS)は脳腸相関の異常が病態の中心をなす疾患群である。IBSの病態は、消化管運動異常、消化管知覚過敏、心理的異常で特徴づけられる。消化管知覚過敏の発生機序の解明に、脳腸ペプチド・免疫・粘膜微小炎症による消化管機能変化・遺伝子・学習・神経可塑性・脳内神経伝達物質およびヒトの心理社会的行動などから進歩が見られる。消化管への炎症や疼痛を伴う刺激が先行刺激となって内臓知覚過敏を発生させる機序の一つとしてあげられる一方で、腹痛や腹部不快感の二次的な増悪を心理ストレスが引き起こし、そのときの消化器症状が関連づけられている可能性がある。本稿は、消化管知覚過敏が発生するメカニズムとして考えられている消化管粘膜微小炎症後の消化管知覚過敏、繰り返される大腸伸展刺激後の内臓知覚と情動変化の視点から、ヒトの心理的背景と遺伝要因について概説する。

1 0 0 0 OA 差動補助翼操縦装置の差動性

- 著者

- 藤田 輝昭

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.211, pp.378-384, 1971 (Released:2009-05-25)

1 0 0 0 OA 顔情報処理技術

- 著者

- 高橋 裕樹

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.4, pp.447-452, 2007-04-01 (Released:2009-10-16)

- 参考文献数

- 42

1 0 0 0 OA 身体性に注目した空間体験の図式表現方法に関する研究

- 著者

- 福田 隼登 藤井 晴行

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.709, pp.559-567, 2015-03-30 (Released:2015-03-30)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1 1

The objective of this study is to represent the characteristic of the experience of space, such as a building or a garden, by the graphical expression of the schema framing the space. Particularly, we pay attention to the relations between the space and the person who experience there. The extracted characteristic of the experience of space would be able to be applied to new space design. And, we should be able to understand and explain the experience of space by the schema. This paper proposes a method of schematizing the characteristic of the experience of space and the schemata that are extracted from the experiences of the cozy garden sequence by using this method.

1 0 0 0 OA 潜在的な自己評価と内集団評価の相互関係の検討

- 著者

- 渡辺 匠 唐沢 かおり

- 出版者

- 人間環境学研究会

- 雑誌

- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.35-40, 2011 (Released:2011-06-30)

- 参考文献数

- 24

The current report examined the relationship between implicit self-evaluation and ingroup evaluation. Although previous research has indicated that explicit self-evaluation predicts ingroup evaluation on each trait dimension, there has been much less emphasis on how implicit self-evaluation and ingroup evaluation are mutually interrelated. On the basis of the theories which emphasize the role of the individual self in ingroup evaluation (e.g., Cadinu & Rothbart, 1996), we predicted that implicit evaluation of the self would become a better predictor for implicit ingroup evaluation. Forty undergraduates participated in the study. We used the typical minimal group procedure (Tajfel et al., 1971), and all participants were randomly assigned to artificial laboratory groups. Implicit self-evaluation and ingroup evaluation were measured with Implicit Association Test (IAT; Greenwald et al., 1998). The analyses revealed that the self and ingroup were more associated with positive traits than negative traits, indicating that the self and ingroup were both positively biased. These results are in line with the findings of previous literature, but there was no significant correlation between overall implicit self-evaluation and ingroup evaluation. Thus, the overall pattern of results in the present study was inconsistent with our prediction, but, nonetheless, implicit self-evaluation significantly predicted implicit ingroup evaluation on some Big Five trait dimensions. Namely, implicit self-evaluation was positively correlated with implicit ingroup evaluation on extroversion and openness dimensions. In contrast, they were not significantly correlated with each other on neuroticism, conscientiousness, and agreeableness dimensions. The discussion argued that these differences may be partly due to the significance of participant's evaluation of each trait dimension.

1 0 0 0 OA マレーシアの発酵食品ブドゥ (Budu) の諸成分と微生物について

- 著者

- 千原 理沙 角野 猛 山田 幸二

- 出版者

- 日本食生活学会

- 雑誌

- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.62-68, 2002-06-30 (Released:2011-01-31)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2 2

ブドゥは, Stolenpkorus種の小鰯を砕いたものを塩漬けし, それにタマリンドを加え, 数ケ月間, 環境温度によって発酵させたマレーシアの魚醤油である.その諸成分と微生物について検討し, 次の知見を得た.1) Na量, K量, 食塩濃度及びNa/K比はそれぞれ, 平均13, 200mg/100g, 275mg/100g, 33.6%及び48.4で, 東南アジア各国で製造された魚の塩蔵発酵食品中最も高い食塩濃度を示す調味料であった.2) 遊離アミノ酸総量は平均5, 642mg/100であった.主な遊離アミノ酸は, グルタミン酸, ロイシン, リジン, アラニン及びアスパラギン酸であり, 遊離アミノ酸量の最も多い範疇に入る魚醤油であった.また, グルタミン酸量の割合は17.5%であった.3) 脂肪量は平均0.69%であった.主な脂肪酸は, C16:0, C18:0, C22: 6であり, 他の種類の魚醤油と類似していた.4) 一般生菌数は平均4.38 (log/g) であった.また, 腸内細菌科の細菌, 大腸菌群及び黄色ブドウ球菌は検出されず, 衛生細菌学的には不良な結果を得るものではなかった.5) 分離されたBacillus属細菌はB. lickeniformis, B. megaterium, B.pumilus, B.subtilisおよびB.cereusであった.これらの至適発育温度は30℃ -42℃, 塩化ナトリウム濃度15%以上で発育が阻止された.6) 分離された、Staphylococcus属細菌はS.xylosus及びS.cokniiでいずれも非病原性の細菌であった.

1 0 0 0 OA カワムツとオイカワの摂餌に関連した攻撃的干渉

- 著者

- 片野 修

- 出版者

- 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.4, pp.441-449, 1994-02-15 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 6

京都市の二河川でカワムツとオイカワが同所的に生息し, 同種内と同様に二種間でも攻撃行動を行った.両種において大型個体は小型個体より頻繁に表層部を利用し, 種内及び種間の干渉において優位であった.カワムツとオイカワの両種とも雑食性であったが, オイカワの方がカワムツよりも付着藻類を摂食する頻度が高かった.両種の摂餌場所には大きな違いはなく, その周辺で多くの種間攻撃が起こった.両種とも攻撃的干渉と付着藻類摂餌行動の頻度との間に有意な相関関係がみとめられた.両種の個体の行動圏は多くの場合互いに重複していたが, 同種及び他種に対して縄ばりが形成されることも観察された.

1 0 0 0 OA 水田水域における淡水魚の双方向移動を保証する小規模魚道の試作と実験

- 著者

- 鈴木 正貴 水谷 正一 後藤 章

- 出版者

- 応用生態工学会

- 雑誌

- 応用生態工学 (ISSN:13443755)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.163-177, 2001-12-27 (Released:2009-05-22)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 13 16

環境庁が1997年に発表した汽水・淡水魚レッドリストに,絶滅危惧II類としてメダカが掲載されて話題となった.メダカは,河川(恒久的水域)と一時的水域(水田や小水路)の間を移動して,これらの水域を効果的に利用している.また,ドジョウなども同様な生活史を持つ.これらの生息数が減少している理由の一つとして,圃場整備事業があげられる.圃場整備事業は,農業従事者に対して作業時間の短縮や省力化といった様々な恩恵を与えている.一方で冬水の流水停止,水尻や排水路末端の落差形成など水域ネットワークを分断して,魚類の生息環境の悪化を招いている.そこで,工学的な手法による淡水魚類への配慮が求められるようになった.本研究は,水域ネットワークの再構築の一手段として小規模水田魚道の試作と実験を行ったものである.魚道の試作にあたって,供試魚にドジョウ(底生魚)とメダカ(遊泳魚)を選び,ドジョウについてはあらかじめ遡上行動を観察した.その結果,ドジョウは遡上中に休憩し,遡上の際には引っかかりを利用することが分かった.この結果を参考にして魚道の試作を行い,供試魚を用いた予備実験を行った.そして,カスケードM型魚道と千鳥X型魚道と称する2つのタイプを開発した.また,この2つの魚道について設置勾配や流量を変えた遡上実験を実施し,以下の結果を得た,1)カスケードM型魚道は,ドジョウ(匍匐型,遊泳型)の遡上・降下行動を可能とする.2)千鳥X型魚道は,ドジョウ(遊泳型)とメダカの遡上・降下行動を可能とする.3)ドジヨウの遡上は,夜間に活発化する.4)メダカはドジョウに比べて正の走流性が強い.

1 0 0 0 OA アレルギー疾患のゲノムワイド関連解析の現況

- 著者

- 広田 朝光 玉利 真由美

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.7, pp.933-941, 2015 (Released:2015-09-26)

- 参考文献数

- 34

1 0 0 0 OA 高温期の根域冷却によるミニシクラメンの生育・開花促進

- 著者

- 村松 嘉幸 河野 寿紀 窪田 聡 腰岡 政二

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.267-272, 2015 (Released:2015-09-30)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 3

夏季の高温により生育と開花が抑制されるミニシクラメンを用いて,根域冷却が生育・開花に及ぼす影響について検討した.根域温度を20°C,23°C,26°Cに調節した区と冷却を行わない無冷却区を設けた.各区の根域温度は設定温度の±1~2°Cの範囲に制御され,無冷却区の平均最低温度と最高温度はそれぞれ約25°Cと28°Cであった.栄養生長は無冷却区と比較して23°Cで促進された.20°Cの開花は10月中旬から始まり,花数は20日後には約7輪/株となった.開花は根域温度の上昇とともに遅れ,20°C,23°C,26°Cおよび無冷却区の開花株率は,それぞれ82,60,44および20%となった.しかし,花蕾数は23°Cで約65個/株と最も多くなり,20°Cおよび無冷却区に比べて,それぞれ25個および10個増加した.これらのことから,根域を23°Cまで冷却すると栄養成長および花芽形成が促進され,20°Cまで冷却すると開花が促進された.

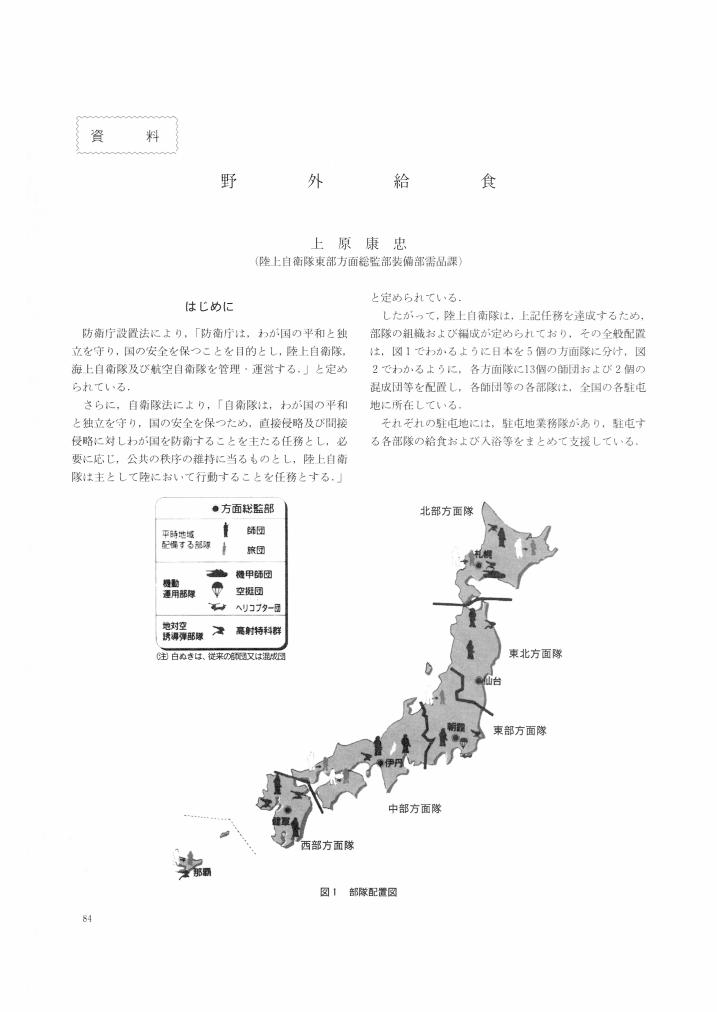

1 0 0 0 OA 野外給食

- 著者

- 上原 康忠

- 出版者

- 日本食生活学会

- 雑誌

- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.84-89, 1998-12-31 (Released:2011-01-31)