1 0 0 0 OA 当院における注射オーダーシステムの構築とその評価

- 著者

- 寒河江 喜紀 福井 了三 吉岡 克己 近藤 克幸 松本 喜良 鈴木 敏夫

- 出版者

- 一般社団法人日本医療薬学会

- 雑誌

- 医療薬学 (ISSN:1346342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.159-166, 2001-04-10 (Released:2011-03-04)

- 参考文献数

- 5

The ordering system for injections in the total medical informational system in the Akita University Hospital was established after modifying the old system in 1999. The Auto Ample dispense (AAD) system was combined with this ordering system by TCP/IP protocol and was also introduced in our department. The stable use of this total system has been underway for the dispensation of injections since November 1999. The usefulness and efficacy of this system was evaluated in our department based on the findings of working charts, time courses, and appropriate prescriptions of the injections.The smooth and stable dispensation of all injections using this AAD system was carried out not only for regular orders, but also for temporary orders. All nurses gave this system a favorable evaluation. The statistical data indicated that more prescription sheets were issued with this system than with the previous system, and it required much time for the packaging of injections in this system compared with the manual way. However, the efficient transport of the drugs was maintained in all wards using this system. A minor revision in this system was introduced in order to promote the appropriate dosage for every injection. The incidence of injection mistakes was thus reduced to less than 10 per month.

1 0 0 0 IR 生活史における時間概念--「過去」に関する状況の規定

- 著者

- 近藤 敏夫

- 出版者

- 佛教大学社会学部

- 雑誌

- 社会学部論集 (ISSN:09189424)

- 巻号頁・発行日

- no.28, pp.p50-63, 1995-03

1 0 0 0 2. 優生手術の術後調査に就いて

1 0 0 0 プログレッシブ和英中辞典

- 著者

- 近藤いね子 高野フミ編集主幹

- 出版者

- 小学館

- 巻号頁・発行日

- 2011

1 0 0 0 OA 股関節屈曲トルク増加に伴う股関節屈筋群の筋活動の変化

- 著者

- 近藤 勇太 建内 宏重 水上 優 坪山 直生 市橋 則明

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0406, 2016 (Released:2016-04-28)

【はじめに,目的】腸腰筋は股関節屈曲の主動作筋だが,下肢疾患患者では特異的に筋機能が低下することが多く,選択的トレーニングが求められる。これまで選択的トレーニングに関する研究は運動方向に関しての検討が主だったが,他関節において,負荷量を上げた際に各筋の筋活動は一様に増加しないという報告がある。股関節も同様の傾向があると考えられ,選択的な腸腰筋のトレーニング法を検討するには運動方向だけでなく,股関節屈曲トルク増加に伴う各股関節屈筋の筋活動の変化も検討する必要がある。また近年,表面筋電図で腸腰筋の筋活動が測定可能との報告があり,非侵襲的に筋活動の測定が可能となった。本研究の目的は,股関節屈曲トルク増加に伴い各股関節屈筋の筋活動・筋活動比がどのように変化するか明らかにすることである。【方法】対象は健常成人男性17名とした。課題は等尺性股関節屈曲運動とし,測定肢位は両膝より遠位をベッドから下垂した背臥位とした(股関節内外転・内外旋中間位)。測定筋は利き脚の腸腰筋(IL)・大腿直筋(RF)・大腿筋膜張筋(TFL)・縫工筋(SA)・長内転筋(AL)の5筋とした。ILの電極貼付部位は鼠径靭帯の遠位3cmとし,超音波診断装置(フクダ電子製)で筋腹の位置を確認し電極を貼付した(電極間距離12mm)。筋活動の測定は筋電図計測装置(Noraxon社製)を用いた。各筋の最大筋活動を測定した後,大腿遠位に徒手筋力計(酒井医療製)を設置し,ベルトで大腿を含め固定した。最初に最大股関節屈曲トルクを測定し,その10%,20%,30%,40%,50%MVCを発揮した際の3秒間の各筋の筋活動を記録した。各筋の3試行の平均筋活動を最大筋活動で正規化した値(%筋活動)と,各筋の%筋活動を5筋の%筋活動の総和で除した筋活動比を解析に用いた。統計解析は,一元配置分散分析およびBonferroni法を用いて10%,20%,30%,40%,50%MVCでのトルク発揮時の各筋の筋活動と筋活動比を比較した。【結果】IL・TFLの%筋活動は10%(25.0・9.3:平均値)に対し20%(31.5・12.4),20%に対し30%(37.4・16.1)で有意に増加したが,30%と40%(43.5・19.4),40%と50%(48.9・22.6)は有意差が無かった。一方RFは10%(6.5)に対し20%(10.6),20%に対し30%(17.0),30%に対し40%(22.6)で有意に増加したが,40%と50%(25.4)は有意差が無かった。SA・ALは50%まで有意に%筋活動が増加した。またILの筋活動比は10%(0.37)が20%(0.32)以外と比べ有意に高値となり,20%が30%(0.30)以外と比べ有意に高値となった。RF・TFL・SAの筋活動比には有意差が無く,ALは10%(0.11)がそれ以外と比べ有意に低値となった。【結論】本研究の結果,股関節屈曲トルクが低負荷から中等度の負荷まで増加する場合,SAやALは線形に筋活動が増加するが,ILやTFLは比較的低負荷の範囲しか筋活動が増加せず,またILの筋活動比は低負荷であるほど高い値を示した。本研究結果は,腸腰筋トレーニングを実施する際に有用な知見である。

- 著者

- 近藤 秋穂 浦田 愛 小林 良二

- 出版者

- 東洋大学福祉社会開発研究センター

- 雑誌

- 福祉社会開発研究 (ISSN:2189910X)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.19-33, 2019-03

- 著者

- 斉藤 勇樹 中村 陽介 三上 浩司 近藤 邦雄

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.167-168, 2013

- 参考文献数

- 5

本研究では、FPSにおけるプレイヤーのスキルを判断する新たな基準を提案する。上級者・初級者のプレイ動画を調査し、プレイスキルの差が検出できる要素を発見した。その要素で実際にプレイスキルの判別ができるか検証するため、制作したゲームに判別手法を組み込み、実験を行った。結果、提案した6種類の要素は一定の精度でプレイヤースキルの判定が可能であることがわかった。

1 0 0 0 OA 東方イバード派における人間の宗教的分類と忘恩・偽信概念の展開

- 著者

- 近藤 洋平

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.1, pp.51-74, 2011-06-30 (Released:2017-07-14)

本稿では、イスラームの初期東方イバード派における人間の宗教的分類と、同分類で用いられる忘恩・偽信概念の役割及び両概念の関係を、同派の学者による書簡や神学書を用いて考察した。クルアーン、ハディースにおける用法を確認した後で、東方イバード派は、二/八世紀には偽信者を多神教徒から区別する作業を行い、人間の分類に際しては一神教と多神教、また現世と来世という二重の基準が使われていたこと、偽信は大罪や義務行為の不履行という行為と関連づけられた一方、忘恩は、啓典クルアーンの解釈の誤りという知的営みを意味に含めて展開されたことを明らかにした。そしてこれらを踏まえ、一部の研究者が主張する、同概念が同義であることについて、両概念は互いに密接に関わり、重なり合う部分が多いものの、少なくとも初期の時期に、両概念が同義であったと考えられていたと断じることは難しいと結論付けた。

1 0 0 0 OA 全自動洗濯機「愛妻号Dayファジィ」(NA-F 50 Y 5)の紹介

- 著者

- 近藤 信二 木内 光幸

- 出版者

- 日本知能情報ファジィ学会

- 雑誌

- 日本ファジィ学会誌 (ISSN:0915647X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.3, pp.384-386, 1990-08-15 (Released:2017-09-23)

- 著者

- 近藤 良享

- 出版者

- 日本体育・スポーツ哲学会

- 雑誌

- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.15-30, 1998

- 被引用文献数

- 1

The purpose of this study is to clarify the issue of an individual's sovereignty over his own body and person in the field of professional boxing.<br>This study is based on the debate between the well-known principles of individual sovereignty as presented by John Stuart Mill and the paternalistic regulations issued by the Japanese Boxing Commission (JBC).<br>The results here are as follows:<br>1. In a free society which emphasizes individual autonomy, a professional boxer such as J. Tatsuyoshi has sovereignty over his own body, the reason being that strong paternalism cannot be justified in the case of adult athletes.<br>2. In order to promote sound professional boxing, JBC should provide safe athletic settings and examine the medical condition of all boxers by means of medical examinations and empirical studies.<br>3. A balance of sovereignty and paternalism in sports should be achieved in an open system for all athletes. Moreover, unfair regulations should be replaced with fair ones.

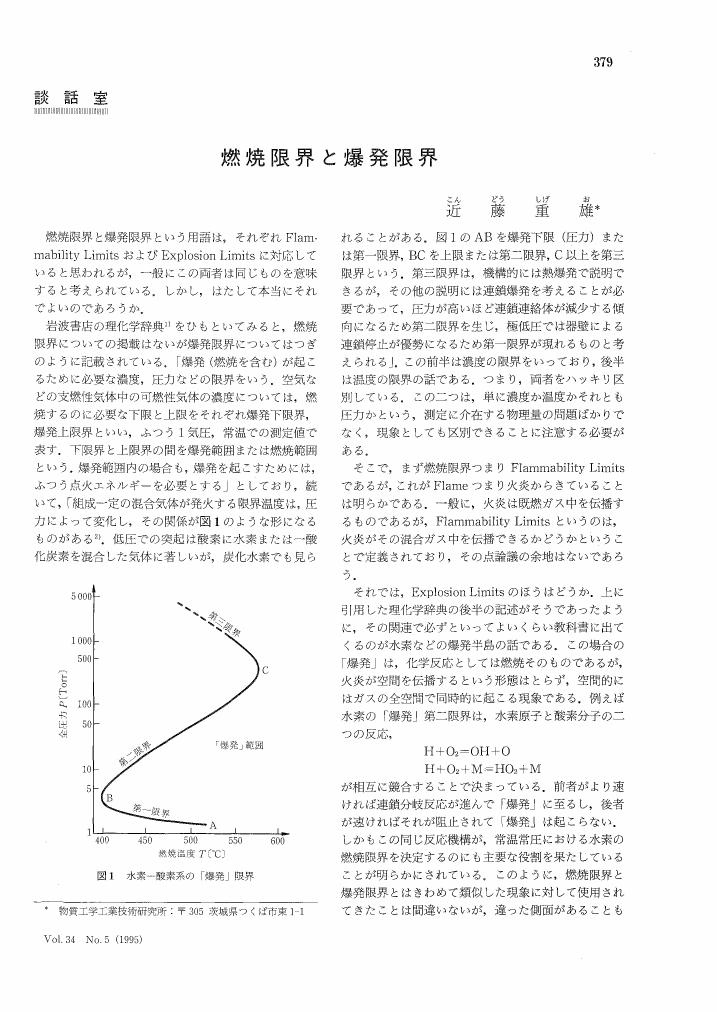

1 0 0 0 OA 燃焼限界と爆発限界

- 著者

- 近藤 重雄

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.5, pp.379-380, 1995-10-15 (Released:2017-06-30)

1 0 0 0 IR ソロー七十二候 : 1852年の場合

- 著者

- 近藤 正

- 出版者

- 成蹊大学アジア太平洋研究センター

- 雑誌

- アジア太平洋研究 (ISSN:09138439)

- 巻号頁・発行日

- no.38, pp.247-261, 2013

This paper presents a brief process of creating a 72 spell calendar out of Henry D. Thoreau's Journal. The 72 Spells is a kind of Japanese calendar that shows the seasonal transitions by dividing one year into 72 segments. It serves as the basis of the Saijiki or the book of season-words which is commonly used among Japanese haiku and renku poets. Since 1969, when Octavio Paz organized the first international renku session in Paris, there has been a growing worldwide interest in the international renku. Consequently, there has been a growing need for an international version of the Saijiki. The 72 Spells can provide a common framework for classifying seasonal words on a global scale. In this paper I show the process of making a 72 spell calendar by analyzing the 1852 section in Journal. With the rapid development of databases and computer linguistics in the backdrop, I originally began a project of making a 72 spell calendar out of the database of the Journal. However, a lack of budget and limited time have forced me to present only a simplified version. Further information can be found in another paper, "Thoreau's Concept of Spring: A Comparative Study with the Japanese 24 Seasonal Periods and the 72 Spells," in The Journal of the Faculty of Economics (Seikei University), No. 45(1), to be published on July 20, 2014.

- 著者

- 近藤 暁夫

- 出版者

- 愛知大学人文社会学研究所

- 雑誌

- 愛知大学文學論叢 = Literary Symposium

- 巻号頁・発行日

- vol.155, pp.65-84, 2018-02-20

1 0 0 0 OA 動物の皮膚に存在する化学反応の波 : 形態形成の謎を解くチューリングの波

- 著者

- 近藤 滋

- 出版者

- 一般社団法人日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.78-80, 1997-04-25

1 0 0 0 ゼブラフィッシュのストライプパターン形成の分子機構

川上は、ゼブラフィッシュにおいては成魚のストライプパターン形成異常変異Hagoromoの原因遺伝子であり、マウスにおいては指形成異常変異Dactylaplasiaの原因遺伝子であるhagoromo遺伝子(Dactylin遺伝子)の産物の機能解析を.行った。すなわち、マウスDactylin遺伝子産物の生化学的解析を行い、特異的なターゲット蛋白質をユビキチン化し、蛋白質分解経路へ導く働きをするSCFユビキチンリガーゼの構成成分であることを明らかにした。近藤は、ゼブラフィッシュストライプパターン形成を制御する普遍原理の研究をさらに発展させた。縦じまと横じまをもつ近縁な熱帯魚種間でのパターン変化を説明する新しい理論を考案し、簡単なパラメーターの変化でパターンが変化しうることを証明した。これは、熱帯魚の体表面のストライプパターンが、「反応拡散システム」で作られるという近藤の従来からの仮説を強く裏付けるものである。

- 著者

- 渡邉 翔一郎 楊 哲 古関 隆章 近藤 圭一郎 水間 毅 濱﨑 康宏

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌. D, 産業応用部門誌 (ISSN:09136339)

- 巻号頁・発行日

- vol.134, no.8, pp.767-775, 2014

- 被引用文献数

- 16

This paper presents a manual train operation assistance method for limiting braking power to avoid regeneration cancellation and to save train operation energy. This assistance system consists of on-board computers and interface devices. The braking assistance command is generated from a "dictionary" prepared to increase regenerated energy without any extension of train running time. In order to consider the power limitation and resolve assistance operation problems in terms of the operation delay time, this method was evaluated on a revenue service line. This paper proposes a "best effort method" for energy-saving train operation that does not use the conditions of other trains since train drivers cannot obtain information on the actual status of other trains in present railway systems. On-track tests showed that the power-limiting brake was effective on energy-saving for a train operation. The practical problem of the man machine interface for driver assistance was also intensively studied.

1 0 0 0 OA 健診者におけるびらん性および非びらん性胃食道逆流症の臨床的検討

- 著者

- 船津 和夫 斗米 馨 栗原 浩次 本間 優 山下 毅 細合 浩司 横山 雅子 近藤 修二 中村 治雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.5, pp.811-817, 2008-03-31 (Released:2012-08-20)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

目的:医療機関受診者に比べ一般健康人により近い健診受診者を対象として,胃食道逆流症(gastroesophagealreflux disease:GERD)の実態調査を施行した.方法:上部消化器疾患で治療中の人を除いた胃内視鏡検査受診者659名(男性368名,女性291名)を対象とした.内視鏡所見とfrequency scale for the symptoms of GERD(FSSG)問診票のスコアを基に対象者をびらん性胃食道逆流症(erosive gastroesophageal reflux disease:e-GERD),非びらん性胃食道逆流症(nOn-erosivegastroesophagealreflux disease:NERD),非GERDの3群に分け,各群の性別発見頻度と血糖,血清脂質,高感度C-反応性蛋白(CRP)などの生活習慣病関連因子,血圧,ならびにメタボリックシンドロームの合併率を比較検討した.結果:NERDの頻度は男女ともe-GERDより多かった.e-GERDは女性より男性に高頻度でみられ,NERD,非GERDに比べ,血圧が高く,血糖,血清脂質,高感度CRPなどがより高値を呈し,メタボリックシンドロームの合併率が高かった.一方,NERDはやぜ気味の人に多くみられ,血糖,血清脂質,高感度CRP,血圧は非GERDよりもさらに低値を示し,メタボリックシンドロームの合併率も3群のなかで最も低かった.結論:e-GERDは肥満に起因する生活習慣病の1つと考えられたが,NERDはやぜ気味の人に多くみられ,生活習慣病関連因子の異常が少ないことから,e-GERDとは異なる病態を有することが示唆された.

1 0 0 0 OA 血漿エクソソーム由来microRNA を用いたグリオブラストーマ診断バイオマーカーの探索

- 著者

- 山口 響子 森口 徹生 山下 大介 大西 丘倫 金子 貞男 的場 亮 鄭 漢忠 近藤 亨

- 出版者

- 北海道歯学会

- 雑誌

- 北海道歯学雑誌 (ISSN:09147063)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.94-103, 2019-03

最も悪性度の高い脳腫瘍の1つであるグリオブラストーマ(GBM)は,標準治療(外科手術および化学放射線療法)を施しても平均生存期間中間値(約15か月)が極めて短い難治性疾患である.この難治性の原因の1つは,腫瘍細胞の強い組織浸潤能と増殖能により神経症状発症時には摘出不可能な範囲に腫瘍細胞が拡散しているためである.つまり,簡便かつ検出感度の高いGBM診断用バイオマーカーがあれば,早期腫瘍摘出が可能となり,予後の改善が期待できる.分泌小胞体エクソソームは,その産生細胞が発現しているmRNA,microRNA (miR),タンパクなどを含み,様々な体液中に安定に存在することから,新たなバイオマーカー探索の標的としてその解析と利用が注目されている.今回,私たちはGBM患者と健常人の血漿中のエクソソームに含まれるmiRを比較分析することで,診断マーカーとなりうるmiRの同定を目的として解析を行った.GBM患者6人の凍結血漿8検体(同一患者の再発術前1検体と術後1検体を含む)と健常人2人の凍結血漿を用いて解析を行った.凍結血漿から調整したエクソソーム内miRについて,RNA-seqを用いた網羅的な解析を行い,GBM患者血漿エクソソームに多く含まれる34種のmiRと健常人血漿エクソソームに多く含まれる47種のmiRを同定した.GBM患者血漿エクソソームに多く含まれていたmiRの中で,エクソソームバイオマーカーとして報告のないmiR-186とmiR-20aについて,定量PCRを用いてGBM患者と健常人血漿エクソソーム内miR量を検討した.その結果,miR-20aはGBM患者と健常人間で有意な差は認められなかったが,GBM患者5人中4人の血漿エクソソームにmiR-186が豊富に含まれていることを確認した.加えて,術後患者ではmiR-186量が健常人レベルまで減少していることを発見した.さらに,標準治療を行った再発例においても,術前血漿エクソソーム内miR-186の上昇を認めた.これらの結果は,血漿エクソソーム内miR-186がGBMの病状に即した新規バイオマーカーである可能性を示唆している.

1 0 0 0 OA mTOR signaling・紫外線・抗酸化剤に着目した近視進行抑制効果の比較

- 著者

- 鳥居 秀成 栗原 俊英 世古 裕子 根岸 一乃 大沼 一彦 稲葉 隆明 川島 素子 姜 効炎 近藤 眞一郎 宮内 真紀 三輪 幸裕 堅田 侑作 森 紀和子 加藤 圭一 坪田 欣也 後藤 浩 小田 真由美 羽鳥 恵 坪田 一男

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 若手研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2014-04-01

我々は屋外環境に豊富にある360-400 nmの光(バイオレット光、以下VL)に着目し、VLを浴びたヒヨコの近視進行が抑制され、VLを浴びたヒヨコの目でEGR1が上昇していることを発見した。また臨床研究において、VLを透過するコンタクトレンズを装用している人の方が、VLを透過しないコンタクトレンズや眼鏡を装用している人よりも眼軸長伸長量が少なかった。さらに現在我々が使用しているLEDや蛍光灯などの照明にはVLはほとんど含まれておらず、眼鏡やガラスなどの材質もVLをほとんど通さないことがわかった。即ち現代社会においてはVLが欠如しており、これが近視の世界的な増大と関係している可能性がある。