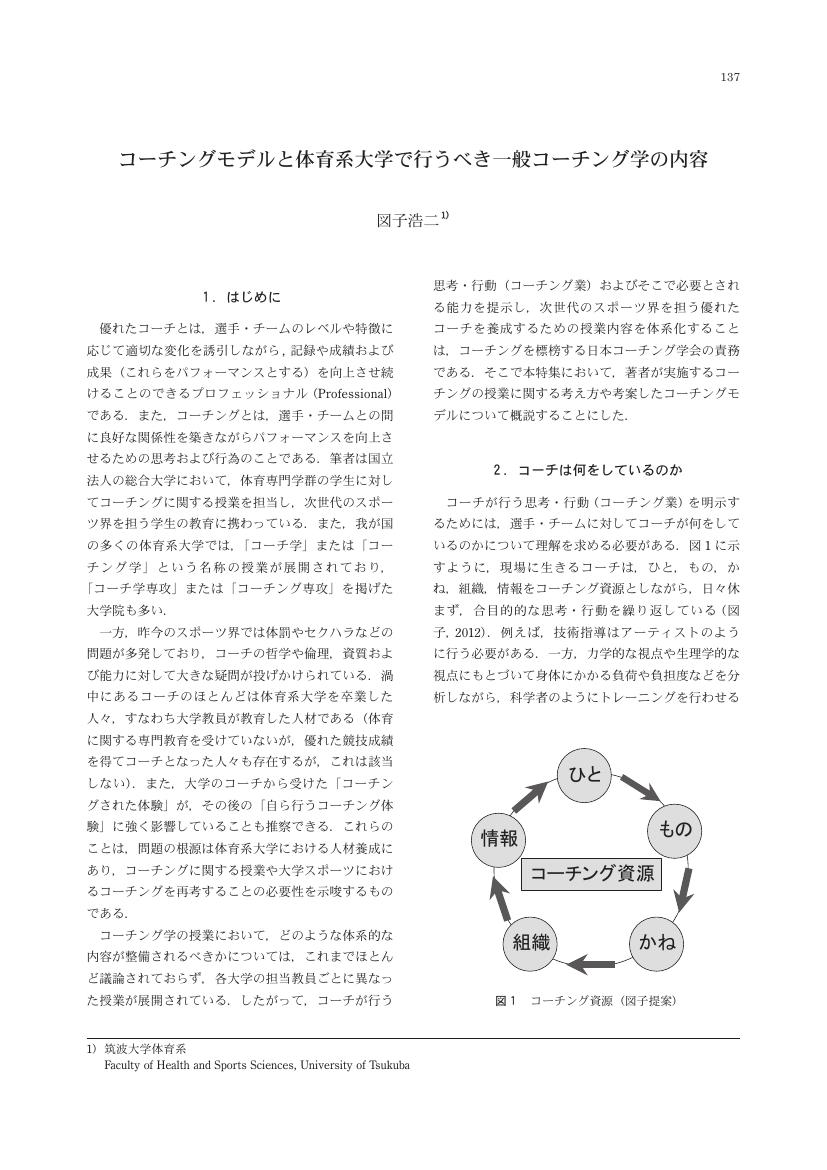

1 0 0 0 OA コーチングモデルと体育系大学で行うべき一般コーチング学の内容

- 著者

- 岸本 太一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター

- 雑誌

- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.12, pp.739-760, 2009-12-25 (Released:2018-02-26)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 OA 高温ガス炉による水素製造;HTTR-IS 水素製造システムにおける化学反応器の概念設計

- 著者

- 坂場 成昭 大橋 弘史 佐藤 博之 原 輝夫 加藤 竜馬 國富 一彦

- 出版者

- Atomic Energy Society of Japan

- 雑誌

- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.242-256, 2008 (Released:2012-03-02)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 6 6

Nuclear hydrogen production is necessary in an anticipated hydrogen society that demands a massive quantity of hydrogen without economic disadvantage. Japan Atomic Energy Agency (JAEA) has launched the conceptual design study of a hydrogen production system with a near-term plan to connect it to Japan's first high-temperature gas-cooled reactor HTTR. The candidate hydrogen production system is based on the thermochemical water-splitting iodine sulphur (IS) process. The heat of 10 MWth at approximately 900°C, which can be provided by the secondary helium from the intermediate heat exchanger of the HTTR, is the energy input to the hydrogen production system. In this paper, we describe the recent progresses made in the conceptual design of advanced process heat exchangers of the HTTR-IS hydrogen production system. A new concept of sulphuric acid decomposer is proposed. This involves the integration of three separate functions of sulphuric acid decomposer, sulphur trioxide decomposer, and process heat exchanger. A new mixer-settler type of Bunsen reactor is also designed. This integrates three separate functions of Bunsen reactor, phase separator, and pump. The new concepts are expected to result in improved economics through construction and operation cost reductions because the number of process equipment and complicated connections between the equipment has been substantially reduced.

1 0 0 0 OA 複数視点から物体位置を記憶する際の参照軸

- 著者

- 道野 栞 佐藤 暢哉

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第81回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3A-045, 2017-09-20 (Released:2020-03-27)

1 0 0 0 OA 「明治五年太政官布告第百三十三号」考 -その3- -真言宗の場合-

- 著者

- 田中 敬信

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.262-265, 1984-12-25 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 原油輸送船 (タンカー)

- 著者

- 北川 和弘

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.3, pp.355-360, 2008-05-01 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 檜皮採取によりヒノキ材の木部性質は変わるか

- 著者

- 斎藤 幸恵 山本 篤志 太田 正光 有馬 孝禮 内海 泰弘 古賀 信也 門松 昌彦 坂野上 なお 山本 博一

- 出版者

- 一般社団法人 日本木材学会

- 雑誌

- 木材学会誌 (ISSN:00214795)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.25-32, 2015-01-25 (Released:2015-01-29)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

伝統技術による檜皮採取が剥皮木の木部性質を変化させるか否か明らかにすることを目的として,檜皮採取前後のヒノキ木部ヤング率,セルロースミクロフィブリル傾角(MFA)について検討した。同一林分のほぼ等しい環境に生育する>69年生ヒノキペア5組を選定し一方から檜皮を一度採取し他方を対照木とした。採取年およびその前後に形成された計<18年輪について放射方向に連続的に試料採取し,同一の母細胞から形成された試験体を作製,ヤング率とMFAの変化を年輪毎に平均し時系列で比較した。剥皮・対照木の個体差を除くため,ある年に形成された年輪の測定値と前年輪の測定値の差を,その絶対値の総和で割り標準化した「変化率」で比較した。その結果,檜皮採取に起因した明瞭な変化は認められなかった。熟練原皮師による形成層を傷つけない方法による檜皮採取は少なくとも,環境や遺伝的要因による変動を上回る木部性質の変化は及さないと結論づけられた。

1 0 0 0 OA 木質文化財に関する最近の研究の動向 樹種・保存処理と年輪年代学の応用

- 著者

- 伊東 隆夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本木材学会

- 雑誌

- 木材学会誌 (ISSN:00214795)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.67-69, 2005 (Released:2006-02-24)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

- 著者

- 中村 衣利 吉岡 伸也 木下 修一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 61.2.2 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.267, 2006-08-18 (Released:2018-03-03)

1 0 0 0 ゲーム理論からみた労働市場と関連政策の理論的および実証的研究

- 著者

- グレーヴァ 香子 グレーヴァ ヘンリク 赤林 英夫

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 1999

本研究の目的は、ゲーム理論を主な道具として用い、労働者、企業は共に戦略的に行動しているという角度から労働の需給がどのように決まるのか、その結果としての賃金分布、就職/転職率労働供給量の性質などを、理論、実証の両面から分析することであった。1年目は労働者、企業がともに長期的利得を最大化するように行動し、しかも労働者は企業の行動を完全には知らないため、企業の評判が均衡に影響するというゲームモデルを構築してその均衡の性質を分析した。これと平行して日本の労働の特殊問題である配偶者控除制度に影響さる女性の労働問題についても考察した。また、実証分析の準備のためアメリカと日本の労働者行動のデータを収集、整理した。2年目は理論モデルの実証を主に、また理論モデルの発展についても研究を行った。理論分析の結果、労働者の転職行動は現時点での賃金だけに左右されるのでなく、労働者が予想する各企業の将来賃金、労働者の家庭状況や税制などにも依存することが考えられた。そこで、労働者が抱く将来賃金の期待は大企業ほど高いという『評判』モデルをアメリカのデータで検証し、理論の結論を支持する結果を得たまた、女性の労働供給は家庭状況や夫の所得控除といった税制に影響されていることも実証されたこの結果、労働供給は戦略的に行われていることが明確になり、これまでの価格理論的考え方(労働は賃金という価格により需給調整される財である)に一石を投じることができた。また、ゲーム理論の観点からも将来の予測がゲームへ参加するかどうかを左右するという新しいモデルとその応用を提供した

1 0 0 0 OA 古代の仏像の樹種はカヤである?のか??

- 著者

- Mitsuo Suzuki

- 出版者

- 日本植生史学会

- 雑誌

- 植生史研究 (ISSN:0915003X)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.84-85, 1999 (Released:2021-06-16)

- 著者

- 奥田 順也

- 出版者

- 教育実践学会

- 雑誌

- 教育実践学研究 (ISSN:18802621)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.1-21, 2019 (Released:2021-04-30)

現在,日本の小学校低学年の音楽科の器楽の学習では,鍵盤ハーモニカを扱うことが主流となっている。音楽の教科書や鍵盤ハーモニカに関する文献,先行研究を見ると,この楽器の演奏技能の1つである「タンギング」を小学校低学年に指導する捉え方を,「必要がある」と「必要がない」の2つに大きく分けることができる。しかし,奥田(2017)がこれらを分析したところ,この演奏技能の是非を問う記述は,低学年の子供が行った演奏などから得られたデータをもとに検証したようなものではなかった。 そこで本研究では,小学校低学年の鍵盤ハーモニカのタンギングの指導に関する基礎研究の1つとして,小学校2年生の子供たちの演奏を事例とした「息の流れ」を観点とする調査を行い,その結果を分類することで大きく3つのタイプを見出した。そして,タンギングを習得する前に「一息で吹く演奏」を定着させる,息の流れを優先するスモールステップによる段階的な指導を行うことを提案した。

1 0 0 0 OA 『おくのほそ道』「汐越の松」(読む)

- 著者

- 小二田 誠二

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.8, pp.58-62, 1999-08-10 (Released:2017-08-01)

1 0 0 0 OA コロナ禍のなか, 過去をたぐり寄せる ──コルストン像引き倒しのタイミング再考

- 著者

- 井野瀬 久美惠

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.12, pp.12_32-12_37, 2021-12-01 (Released:2022-04-22)

新型コロナウイルス・パンデミック下で再燃した「ブラック・ライヴズ・マター(BLM)」運動は、アメリカのみならず、世界各地に拡大した。その主体である若者たちは、制度的レイシズムの根源を歴史に認め、歴史的人物の彫像や記念碑を「攻撃」し、その検証を求めた。本論考では、その最早期の事例として、ロックダウン中のイギリスで起こったコルストン像の引き倒しをとりあげ、そのタイミングを新型コロナ感染第一波と関連させて再考する。そこには、引き倒しの2日前に出された法令への「配慮」とともに、感染者数、死亡者数がエスニシティ別に公表された「コロナ禍の日常」があり、それが「イギリスの過去」を浮上させる方向へと作用していた。奇しくも日本では、引き倒しの同日、レイシズムへの無理解・無自覚を露呈する出来事が起こっていたが、それを厳しく指摘したのは歴史学者たちであった。

1 0 0 0 OA 肝内門脈静脈シャントによる肝性脳症をきたした遺伝性出血性毛細血管拡張症の1例

- 著者

- 大野 一将 小原 聡将 竹下 実希 井上 慎一郎 水川 真二郎 長谷川 浩 神﨑 恒一

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.179-185, 2017-04-25 (Released:2017-06-07)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 4 3

症例は86歳男性,ADLは自立しており,70歳で遺伝性出血性毛細血管拡張症(hereditary hemorrhagic telangiectasia:以下HHT)と診断された.以来当科外来に通院していたが,今回初発の意識障害を来し,当院に緊急入院となった.受診時に羽ばたき振戦を認め,血清アンモニア値は128 μg/dlと高値であり,肝性脳症と診断した.精査のため血管造影を行ったところ,肝内びまん性門脈肝静脈シャントを認め,それに伴った肝性脳症と診断した.HHTの本態は,血管構築の異常による末梢血管拡張やシャント血管の形成が特徴であり,さらに年齢を重ねるごとにシャント量が増加する.そのため,高齢になると肝内びまん性門脈肝静脈シャントをも形成し,ごく稀に肝性脳症を来たすことがある.近年,本疾患の管理の質が向上しHHT患者は高齢化してきている.今後肝性脳症をきたすHHT患者が増加すると予想されるため貴重な症例と考え,ここに報告する.

1 0 0 0 OA 水生雑草ホテイアオイ(Eichhornia crassipes)の飼料成分について

- 著者

- 宮崎 昭 志水 正典 石田 元彦 川島 良治

- 出版者

- 日本草地学会

- 雑誌

- 日本草地学会誌 (ISSN:04475933)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.151-156, 1984-07-31 (Released:2017-07-07)

- 被引用文献数

- 1

近年,水系の富栄養化が進むにつれて,ホテイアオイが急速に生育域を広げている。しかし未だ効果的な防除方法がないので,それを飼料として利用する可能性を調べた。滋賀県西の湖,京都府巨椋および京都大学農学部の用水路または水槽に生育するホテイアオイを,6月から11月にかけて,1ヵ月ごとに採集し,上部(葉身および葉柄)と下部(根)とに分離して飼料成分を調べた。その結果,ホテイアオイは水分含量が著しく高く,新鮮物中93%にも及び,乾物含量はわずかに7%程度であった。飼料成分の生育場所ごとの差異は,有機物,粗蛋白質,炭水化物,粗灰分,NDF,総エネルギー含量および細胞壁構成物質(CW)のin vitro消化率について,5%水準で有意であり,ホテイアオイの飼料成分は生育環境の影響を強く受けることが知られた。なかでも粗灰分含量が乾物中11.8%から20.0%と変異が大きく,また含量も著しく多いこと,さらに粗蛋白質含量も12.3%から19.5%と比較的多い点が注目された。とくに,生活廃水の流入が著しい巨椋で採集されたホテイアオイは,他の2ヵ所でえられたものと比較して,乾物中の粗灰分と粗蛋白質含量が多いようであった。ホテイアオイの飼料成分の季節的変化は,6月から11月にかけての刈取時期別に多少の変化がみられるものの,一般の陸生植物に比較すればかなり小さかった。ただし,6月から8月にかけて採集されたものは,それ以降のものに比較して,乾物中に有機物と炭水化物含量がやや少なく,逆に粗灰分含量が多く,そのため総エネルギー含量がわずかに低かった。ホテイアオイの植物部位別飼料成分は,有機物,炭水化物およびNDF含量が上部に少なく,逆に粗蛋白質,粗脂肪および粗灰分含量が上部に多かった。なお,植物体上部の乾物中のCW含量は6月から10月にかけては70%前後であったが,11月に採集したものではと低く,また,そのin vitro消化率は11月にはとくに低くなっていた。これはホテイアオイの生育が低温のため停止しはじめたことと関連があるようであった。

1 0 0 0 OA メタミクト鉱物の熱処理について:フェルグソン石の場合

フェルグソン石 (Fergusonite) はメタミクト状態で産出することで代表的な鉱物の一つである。我々はメタミクト状態のフェルグソン石は加熱されることで、本来の構造に本当に回復しているのか、疑問に感じていた。宮崎県大崩山から産した軽度のメタミクト状態であるフェルグソン石を Rigaku SuperNova X線回折装置に搭載し、回折データを測定し、その構造精密化に成功した。メタミクト化によるブロードな粉末回折図形からでは T 相であると誤解しかねない単斜晶 (M 相)であると結論した。明らかに熱処理前後で回折図形は異なることが分かり、フェルグソン石は熱処理により、メタミクト化の情報が失われることが分かる。

- 著者

- Kyoko Sudo Shigeaki Watanuki Hikaru Matsuoka Eriko Otake Yumiko Yatomi Namiko Nagaoka Keiko Iino

- 出版者

- National Center for Global Health and Medicine

- 雑誌

- Global Health & Medicine (ISSN:24349186)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023.01046, (Released:2023-09-20)

- 参考文献数

- 20

The Indonesia health care services require knowledgeable and skilled nurses as professional service providers, especially in a gerontic nursing area. Moreover, widening the gap between academic and clinical practice is also an issue, which affects the care service quality. In these circumstances, the project to enhance the educational skills of nursing lecturers and clinical nurse preceptors in gerontic nursing practice was started in 2020. Japanese nursing education experts provided guidance on the principle theory of nursing practice in basic nursing education and conducted workshops to develop nursing practice materials for 10 Indonesian trainees. The project provided 3 webinars for more than 100 Indonesian nursing lecturers and preceptors each time, 18 workshops and developed 2 virtual reality (VR) materials, 8 supervisions of the trial class and 5 lectures onsite and online. This study aimed to clarify the effects of the project evaluated in the process and its impact using a questionnaire survey and interviews conducted. The results of the questionnaire survey for students showed that 20% of their knowledge and skills in gerontic nursing, increased and the extent of understanding and satisfaction was high. Lecurers and preceptors perceived improvement in their teaching skills, especially in theoretical thinking and evidence-based teaching methods. Notably, "the evaluation from others" would be a facilitating factor of the project. The project effects were clarified and achieved the goal and objectives of the project.

1 0 0 0 OA 東京大都市圏における保育ニーズの質的側面からの検討 ー保育所利用者の体験談を手がかりにー

- 著者

- 畔蒜 和希

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2023年日本地理学会秋季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.35, 2023 (Released:2023-09-28)

1. 問題の所在 厚生労働省の報告によれば,2022年4月における全国の待機児童数は2,944人であり,2017年(26,081人)以降減少傾向にある.その一方で,近年は希望する保育所に入所できなかった世帯や育児休業の延長によって対応した世帯など,待機児童の定義や数値には含まれない「潜在的待機児童」が耳目を集めている.保育所に入所させるための活動が「保活」と称されるように,保育サービスの利用は世帯の就業や生活の状況と密接に関係しており,社会的再生産において重要な位置を占める.したがって保育ニーズを議論する上では,待機児童数や保育所の定員数・利用児童数といった量的指標に拠るのみならず,サービス利用者の具体的な経験に内在する需要をとらえる視点が重要となる.これを踏まえて本報告では,ウェブサイト上に公開されている保育所利用者の体験談を読み解くことで,東京大都市圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)における保育ニーズを質的側面から検討し,その実態と保育労働との関係性を考察することを目的とする.2. 分析対象 分析対象とするデータは,マンション購入等のコンサルティング会社が運営するサイト「住まいサーフィン」内の「パパ・ママ保活体験談」ページ上に,2022年1月から2023年6月までに投稿された165件の記事である.投稿者の属性は母親が129件,父親が36件であり,フルタイム勤務者が全体の約73%を占める.投稿者が利用した保育所はすべて東京大都市圏内に所在しており,うち約78%が認可保育所であった.投稿者の多くは2019年から2022年にかけて「保活」を経験しており,入所当時の子どもの年齢は0歳から2歳までが全体の約88%を占めていた. 保育所を利用した契機は,家計のために共働きが必須であった点,および身近に預けられる親族や知人がいなかった点が共通する傾向にあった.他方で,あらかじめ職場復帰を念頭に置いていた,日中子どもから離れるために就職先を探すといった,自らのキャリアやライフスタイルを重視する過程で保育所の利用を選択した例もみられた.3. 保育所利用者の体験談 保育所入所後の体験談からは,行事イベントや保護者会の実施,連絡帳によるやり取りが必要か否かといった,相反する保育ニーズの実態が描き出された.また,子どもを預けなければ働けない状況である一方,集団生活が基本となる保育所では子どもが体調を崩す頻度も多く,休園対応に苦労する声も散見された.保育所の利用にあたっては,厳格な送迎時間が1日のタイムスケジュールを規定している状況が示唆され,夫婦間での送迎役割の分担や,ベビーシッターサービスなどの積極的な利用を推奨する意見が挙げられていた. 投稿内容でひときわ目を引くのが,子育てをする上での息抜きに関する記述である.ここでは,父親の投稿者が自身のリフレッシュや家族で過ごす時間を挙げている点に対し,母親の投稿者は家事や育児から解放された「ひとりの時間・空間」をいかに作り出すかを重視している点が特徴的である.これに加えて,有給休暇等で平日に休みを取得した際に,子どもを保育所に預けることで自身の息抜きの時間を作り出すような例も多くみられた.4. 考察 多くの子育て世帯にとって,保育所の利用は日常生活を維持する上で必要不可欠となっており,保育サービスには従来の福祉的な側面にとどまらず,いつでも・どこでも利用可能な社会インフラとしての側面が求められている.その背後には本報告の事例が示唆するように,依然として母親に育児負担が偏っている状況がある.母親の多くは自身の子育てから解放された時間・空間を必要としており,それは時に,休日に子どもを預けることで実現されている.加えて,保育所には単に預ける以上の役割が求められるようになり,ニーズが相反するような状況も見受けられる. こうした状況に対応を迫られるのは,まさしくサービスを提供する保育所側であり,そこで働く保育労働者である.社会インフラとしての保育サービスを支える保育労働者の就業や生活の状況,保育ニーズの質的多様化と保育所の労働力編成との関係性などを明らかにしつつ,保育サービスの需給構造や社会的再生産をめぐる議論を展開していく視座が求められる.

1 0 0 0 OA 国立大学の分野別入学者 (男女別) における地域差

- 著者

- 相田 美砂子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.11, pp.11_18-11_24, 2022-11-01 (Released:2023-03-31)

- 参考文献数

- 4

学校基本調査(政府統計)と大学基本情報(大学改革支援・学位授与機構)に基づいて、国立大学への進学者数や進学率(男女別)が都道府県別に違いがあるのかどうかを明らかにする。学部進学率に地域差があり、その男女別進学率にも地域差がある。しかし、国立大学だけに限って、都道府県別に分野別男女別の学部入学者の割合を調べてみると、それには地域差がないことがわかった。国立大学進学者の分野別割合には極めて大きな男女差がある。しかし、その分野別男女別の割合には地域差がない。