1 0 0 0 OA 黒田 恭史 著『脳科学の算数・数学教育への応用』

- 著者

- 清水 美憲

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.1, pp.116-118, 2008-03-31 (Released:2017-11-28)

1 0 0 0 OA 生化学自動分析装置とその問題点

- 著者

- 高原 喜八郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 医用電子と生体工学 (ISSN:00213292)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.1-8, 1977-02-28 (Released:2011-03-09)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA 香辛料の放射線殺菌について

- 著者

- 川嶋 浩二

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.52-61, 1981-01-15 (Released:2010-03-08)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 2 3

1 0 0 0 OA リードフレームの高機能・高信頼性化を支える後処理剤および後処理技術

- 著者

- 相場 玲宏

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.243, 2009-04-01 (Released:2009-11-28)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 3 2

- 著者

- 藤田 哲雄 フジタ テツオ Tetsuo Fujita

- 出版者

- 広島修道大学ひろしま未来協創センター

- 雑誌

- 経済科学研究

- 巻号頁・発行日

- vol.20-2, pp.9-68, 2017-02-28

1 0 0 0 OA 放射線教育における地域格差と学校教育の課題

- 著者

- 岡田 努 野ヶ山 康弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 日本科学教育学会年会論文集 40 (ISSN:21863628)

- 巻号頁・発行日

- pp.251-252, 2016 (Released:2018-08-16)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 2

本研究は福島の原発事故後5年間に実施されてきた放射線教育の現状と課題に関する事例研究である。福島県内外の中学校での実践事例の調査と放射線に関するアンケート調査結果から,震災直後に「放射線に関する知識がないから恐れる」というイメージの固定化が顕著となったが,正しい知識を得ることで,原発や放射線の有効利用の是非等について多様な意見が見られ,調査した地域間に差異が見られた。さらに小中高校といかに接続すべきかという今後の放射線教育の課題も提示した。

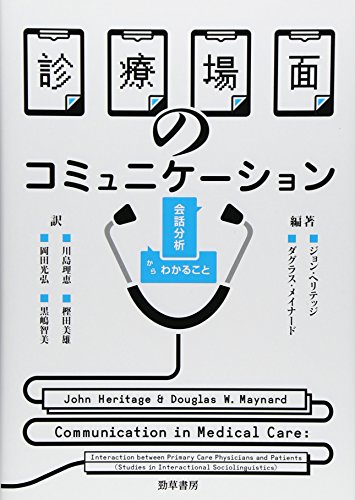

1 0 0 0 診療場面のコミュニケーション : 会話分析からわかること

- 著者

- ジョン・ヘリテッジ ダグラス・メイナード編著 川島理恵 [ほか] 訳

- 出版者

- 勁草書房

- 巻号頁・発行日

- 2015

1 0 0 0 OA 異所性胸腺由来胸腺癌の1例

- 著者

- 守屋 真紀雄 太田 安彦 川島 篤弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸器外科学会

- 雑誌

- 日本呼吸器外科学会雑誌 (ISSN:09190945)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.742-747, 2010-05-15 (Released:2010-08-09)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 1

症例は39歳,女性.右前頸部腫瘤の穿刺吸引細胞診にて扁平上皮癌と診断され,精査加療目的に紹介された.画像所見より,原発不明癌の頸部リンパ節転移,または縦隔癌を疑い,腫瘍摘出術を施行した.病理学的に,大部分が未角化な腫瘍で,一部角化を伴い,ハッサル小体様の構造も認め胸腺癌が疑われた.免疫組織化学染色では,胸腺癌のマーカーであるCD5が陽性であり,その他の免疫組織化学染色結果と合わせてCarcinoma showing thymus-like differentiation(以下CASTLE)と診断した.CASTLEは甲状腺内あるいは頸部軟部組織の異所性胸腺や胎生期胸腺遺残組織から発生する非常に稀な腫瘍である.頸部・上縦隔腫瘍の鑑別診断としてCASTLEを念頭に置く必要がある.

1 0 0 0 OA Identification and structural basis of an enzyme that degrades oligosaccharides in caramel

- 著者

- Toma Kashima Akihiro Ishiwata Kiyotaka Fujita Shinya Fushinobu

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.e200017, 2023 (Released:2023-04-27)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 1 1

Cooking with fire produces foods containing carbohydrates that are not naturally occurring, such as α-d-fructofuranoside found in caramel. Each of the hundreds of compounds produced by caramelization reactions is considered to possess its own characteristics. Various studies from the viewpoints of biology and biochemistry have been conducted to elucidate some of the scientific characteristics. Here, we review the composition of caramelized sugars and then describe the enzymatic studies that have been conducted and the physiological functions of the caramelized sugar components that have been elucidated. In particular, we recently identified a glycoside hydrolase (GH), GH172 difructose dianhydride I synthase/hydrolase (αFFase1), from oral and intestinal bacteria, which is implicated in the degradation of oligosaccharides in caramel. The structural basis of αFFase1 and its ligands provided many insights. This discovery opened the door to several research fields, including the structural and phylogenetic relationship between the GH172 family enzymes and viral capsid proteins and the degradation of cell membrane glycans of acid-fast bacteria by some αFFase1 homologs. This review article is an extended version of the Japanese article, Identification and Structural Basis of an Enzyme Degrading Oligosaccharides in Caramel, published in SEIBUTSU BUTSURI Vol. 62, p. 184–186 (2022).

1 0 0 0 OA 放射性物質の封じ込めとコンクリート材料の安全利用について

- 著者

- 橘高 義典 今本 啓一 半井 健一郎 山田 一夫 宮里 心一

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.11, pp.984-991, 2014 (Released:2015-11-01)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1 1

東日本大震災での福島第一原子力発電所の事故により,放射性物質を有する汚染水が敷地内に大量に残留しており,それらの処理,一時保管,漏洩防止などが重要な課題となっている。また,外部に飛散した放射性物質により汚染された廃棄物などの処理,処分,再利用技術が必要とされている。本稿では,コンクリート工学の視点からこれらの問題に関連する既往研究,報告,技術提案などを概説する。

- 著者

- Tomoko ARAYA-KOJIMA Tomoko YAESHIMA Norio ISHIBASHI Seiichi SHIMAMURA Hirotoshi HAYASAWA

- 出版者

- Japan Bifidus Foundation

- 雑誌

- Bifidobacteria and Microflora (ISSN:02869306)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.59-66, 1995 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 30 36

The inhibitory effects of human-derived Bifidobacterium longum BB536 on harmful intestinal bacteria were examined by co-cultivation of BB536 with each one of the following eight bacterial strains: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Clostridium clostridiiforme, C. perfringens, Bacteroides distasonis, B. fragilis, B. thetaiotaomicron and B. vulgatus. In comparison with the results of mono-cultivation, BB536 inhibited both the growth of these putrefactive bacteria and their production of ammonia, and decreased the pH of the culture medium by producing lactic and acetic acids. Enzy-matic assays showed that in BB536 the sorts of the enzymes involved in ammonia production (urease and amino acid deaminases) were rather few and their activities were weaker than observed in the harmful bacteria, whereas the activities of enzymes involved in ammonia assimilation (glutamine synthetase, glutamate synthase and glutamate dehydrogenase) were much higher in BB536 than in the putrefactive bacteria.

1 0 0 0 OA 立ち上がり動作の殿部離床相における体幹と骨盤に関係する運動の分析

- 著者

- 井上 直人 井尻 朋人 鈴木 俊明

- 出版者

- The Society of Physical Therapy Science

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.161-168, 2023 (Released:2023-06-15)

- 参考文献数

- 18

〔目的〕立ち上がり動作の殿部離床相における体幹と骨盤に関係する運動を明らかにすることを本研究の目的とした.〔対象と方法〕健常男性15名に立ち上がりを実施させ,画像解析ソフトを用いて各角度の変化を測定した.〔結果〕殿部離床相初期および後期で骨盤前傾,膝関節伸展,下腿前傾が増加した.加えて,初期では体幹前傾,胸腰椎移行部屈曲が増加し,後期では体幹後傾,股関節伸展が増加した.運動パターンは,16パターンに分かれた.〔結語〕殿部離床相初期の体幹前傾には胸腰椎移行部屈曲の関与が大きく,後期の体幹後傾には股関節伸展の関与が大きいことが示唆された.さらに,骨盤前傾には足関節背屈位での膝関節伸展の関与が大きいことが示唆された.

1 0 0 0 OA 奈良盆地と京都盆地における瀬戸内気候としての乾湿の違い

- 著者

- 丸本 美紀

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100076, 2013 (Released:2014-03-14)

1. はじめに榧根(1989)によると、「気候は『寒暖』と『乾湿』によって表現できる」としている。奈良盆地と京都盆地はKÖPPENの世界の気候区分によると同じ温暖湿潤気候区に属し、日本の気候区分でも同じ瀬戸内気候区の東端に属している。また、地形においても両地域は盆地であるため、盆地気候を有していることも同じである。その上、両地域は隣接しており、その間は標高120mほどの丘陵で区切られているにすぎない。しかし、古代より奈良盆地では「干ばつ」が多発し多くの溜池が築造され、一方、京都盆地では夏の蒸し暑さや大雨・洪水というかなり異なった気候特性を持っている。そこで本研究では、両地域における気候特性、特に乾湿に注目し、奈良盆地と京都盆地の気候の乾湿がどのように異なるのか、気候学的水収支の解析を行った。2. 研究方法一般に、「ある土地における気候」を表現するものとして、気温と降水量の平年値から作成した雨温図やハイサーグラフなどが使用される。しかし、各気候要素の季節変動が、毎年平均値と同じような変動をするとは限らない。また平均値では災害となりやすい高温と低温、あるいは大雨と少雨が相殺されてしまう恐れがある。そのため本研究では、奈良地方気象台と京都地方気象台における1954年~2012年の日最高気温月平均値と月降水量を用い、平年値と毎年の年候的ハイサーグラフを作成し、比較を行った。また気候学的水収支は、Rf =P-E (Rf:流出量、P:降水量、E:蒸発量)で示される。本研究では、Thornthwaite法を用いて、 奈良と京都における最大可能蒸発散量と実蒸発量、水分余剰量、水分不足量を求め、両地域の年候的比較を行った。データはハイサーグラフと同じ奈良地方気象台と京都地方気象台の1954年~2012年の月平均気温と月降水量を使用した。3. 解析結果ハイサーグラフの平年値と毎年のグラフからは、平年値と同じような気候がほとんど出現しないことが分かった。また奈良と京都の比較では、おおよそ毎年冬季の気候が同じであるのに対して、夏季の気候、特に降水量が異なるということが分かった。Thornthwaiteによる蒸発散量の解析では、年間の水分余剰量はほぼ奈良よりも京都の方が多く、これが両地域における乾湿の差に反映していると思われる。このような乾湿の差は、両地域における瀬戸内気候の影響の違いと考えられる。今後は、両地域の気候において、さらに影響を及ぼしていると思われる盆地気候がどのように異なるのか、気温の年較差・日較差から解析を行う予定である

1 0 0 0 OA 墨田川造船株式会社

- 著者

- 吉岡 久輝

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会誌 KANRIN(咸臨) (ISSN:18803725)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, pp.46-49, 2017-01-10 (Released:2022-10-28)

1 0 0 0 OA ナノ・マイクロポアデバイスを用いる単一生体微粒子分析法の開発

- 著者

- 有馬 彰秀

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.7.8, pp.257-263, 2023-07-05 (Released:2023-08-25)

- 参考文献数

- 44

ナノ・マイクロスケールの細孔(ポア)を用いた粒子検出技術は,単一粒子レベルの感度を持ち,物理性状に基づく非修飾・非破壊の評価が可能であることから,幅広い微粒子の分析に利用されている.本稿では,まず著者らによる低アスペクト比ナノポアを用いた1粒子検出・捕捉技術について概説する.続いて,人工知能を利用したウイルス種識別について紹介する.この研究では,機械学習を利用することでイオン電流シグナルの形状特徴量を包括的に活用し,高精度識別を可能にした.また,検体認識分子を修飾した機能性ナノポアを開発し,検体のポア通過時の挙動を選択的に変化させることで識別精度向上を達成したため,併せて紹介する.

- 著者

- Chih-Chun Lee Dong-Yi Chen Yi-Hsin Chan Victor Chien-Chia Wu Yu-Ting Cheng Kuo-Chun Hung Chia-Pin Lin Ying-Chang Tung Fu-Chih Hsiao Jih-Kai Yeh Pao-Hsien Chu Shao-Wei Chen

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-23-0146, (Released:2023-08-29)

- 参考文献数

- 28

Background: In Taiwan, infective native aortic aneurysms (INAAs) are relatively common, so the aim of present study was to demonstrate the comparative outcomes of endovascular repair for thoracic and abdominal INAAs.Methods and Results: Patients with naïve thoracic or abdominal INAAs managed with endovascular repair between 2001 and 2018 were included in this multicenter retrospective cohort. The confounding factors were adjusted with propensity score (PS). Of the 39 thoracic and 43 abdominal INAA cases, 41 (50%) presented with aneurysmal rupture, most of which were at the infrarenal abdominal (n=35, 42.7%) or descending thoracic aorta (n=25, 30.5%). Salmonella spp. was the most frequently isolated pathogen. The overall in-hospital mortality rate was 18.3%. The risks of in-hospital death and death due to rupture were significantly lower with thoracic INAAs (12.8% vs. 23.3%; PS-adjusted odds ratio (OR) 0.24, 95% confidence interval (CI) 0.06–0.96; 0.1% vs. 9.3%; PS-adjusted OR 0.11, 95% CI 0.01–0.90). During a mean follow-up of 2.5 years, the risk of all-cause death was significantly higher with thoracic INAAs (35.3% vs. 15.2%; PS-adjusted HR 6.90, 95% CI 1.69–28.19). Chronic kidney disease (CKD) was associated with death.Conclusions: Compared with thoracic INAAs, endovascular repair of abdominal INAAs was associated with a significantly higher in-hospital mortality rate. However, long-term outcomes were worse for thoracic INAAs, with CKD and infections being the most important predictor and cause of death, respectively.

1 0 0 0 OA 簡易視野検査を導入した成人眼検診の試み

- 著者

- 川端 秀仁 角南 祐子 千葉 幸惠 麻薙 薫 村田 陽稔 柳堀 朗子 片桐 克美 鈴木 公典 藤澤 武彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本総合健診医学会

- 雑誌

- 総合健診 (ISSN:13470086)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.387-397, 2017 (Released:2017-05-01)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

【目的】日本人の中途失明原因の第一位は緑内障であり、多くは正常眼圧緑内障と言われている。日本緑内障学会で行った疫学調査(多治見スタディ)によると、40歳以上の日本人の5%が緑内障でありうち72%が正常眼圧緑内障と報告されている。しかし、緑内障発見に有効である眼底検査は、2008年度以降の特定健康診査では、ごく限られた対象者にしか実施されていない。 近年安価で、小型軽量な簡易視野計(Frequency Doubling Technology Screener; FDT)が開発されたため、成人眼検診として出張検診で眼底検査とFDT検査を併用した場合の効果と有用性の検証を行った。【方法】2012年度秋に定期健康診断を実施している某企業の従業員2,392名のうち、同意を得て検診を行った892名(男738名、女154名)に成人眼検診(問診、視力、眼底検査、FDT検査)を実施した。判定は、日本緑内障学会のガイドラインに準拠した。また、緑内障疑いで垂直CD比(0.7≦垂直CD比<0.9)かつFDT検査が陰性の者を継続管理者として区分し、精密検査対象者には眼科受診を勧奨した。【結果】成人眼検診で所見が見られた(要精密検査73名、要医療12名)85名のうち、精密検査を受診した59名から、緑内障7名を発見した。40歳以上の成人眼検診結果では、緑内障有病率(補正後)は1.67%となった。 成人眼検診の緑内障(緑内障疑いおよび緑内障関連病を含む)に対する陽性的中率は89.5%となり緑内障の早期発見に有用であることが判った。 また、眼底検査に所見が無く簡易視野検査のみに所見を認めた11名の精密検査結果は、受診した9名中7名の内訳は緑内障1名、網膜神経線維束欠損1名、黄斑変性症3名、乳頭陥凹拡大1名、軽微な網膜異常1名であった。【結論】成人眼検診は、眼底検査では発見できなかった疾患を簡易視野検査で発見できた。また、緑内障発見に対する感度も高く、精密検査対象者の絞込みができ、有用な検診方法であることが認められた。

1 0 0 0 疾患特異的マクロファージの機能的多様性

- 著者

- 佐藤 荘

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.158, no.4, pp.298-303, 2023-07-01 (Released:2023-07-01)

- 参考文献数

- 9

マクロファージはその発見以来100年以上もの間,一種類の細胞しかないと考えられており,サブタイプが複数ある他の免疫細胞と比較すると日陰の存在であった.しかし近年,徐々に再度スポットライトが当てられ始めている.その中でも,最近のトピックの1つとして,M1・M2マクロファージが挙げられる.しかし,私たちはマクロファージはM1・M2ではなく更に詳細なサブタイプに分かれると仮定して研究を行った.その結果,アレルギーに関わるサブタイプはJmjd3により分化すること,またメタボリックシンドロームに関与するサブタイプはTrib1より分化することを突き止めた.これらの研究から,現在私たちは病気ごとの“疾患特異的マクロファージ”が存在している可能性を考えている.新たな疾患特異的マクロファージを探索するために,線維症に着目した.線維化初期に患部で増えるマクロファージについて解析を行ったところ,一部の細胞が線維症の発症に必須であることを突き止め,segregated nucleus atypical monocyte(SatM)と名付けた.さらに,この細胞に影響を与える非免疫系の解析,またその非免疫系の制御因子の研究を行ってきた.このように,私たちの体には未だ見つかっていない“疾患特異的マクロファージ”が存在しており,各々が対応する疾患が存在していると考えられる.これらの疾患特異的な細胞を標的とした創薬は,その疾患特異性の高さから,副作用の少ない創薬応用につながることが期待される.

1 0 0 0 OA 結果節位の異なるイチジク果実の形質と糖集積に及ぼす摘果の影響

- 著者

- 矢羽田 第二郎 野方 仁

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE

- 雑誌

- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.72-77, 2001-01-15 (Released:2008-01-31)

- 参考文献数

- 15

イチジク'桝井ドーフィン'を用い, 結果枝内の第7節以下のすべての果実を横径が約4mmに達した結果期に摘果して, 第8節と第13節の果実の形質と糖集積に及ぼす影響を調査した.1. 第8節と第13節の果実が結果から成熟までに要した日数は73∿74日で, 摘果区と無処理区との間に差はなかった.結果後の果実肥大において, 第8節の果実では摘果処理の影響が小さかったが, 第13節では果径が肥大初期から大きくなる傾向が認められた.2. 無処理区の収穫果実は, 第8節と第13節の果実は第3節の果実に比べ横径と果実重が著しく小さく, 肥大が劣った.第8節, 第13節の果実は, 第3節に比べて果皮色のE値が高く着色が劣り, 小果, 果托の糖度も低かった.果実の硬度は, 節位間に差がみられなかった.3. 摘果区では, 第13節の収穫果実の横径と果実重が無処理区より大きくなり, 果肉内では小果よりも果托の重量が増加した.果皮色のE値は, 第8節では摘果区が無処理区より低くなって着色が優れ, 第13節でも摘果区が低下傾向となった.果実の硬度は, 第8節, 第13節の両節位とも処理区間に差がなかった.4. 摘果区では, 第8節, 第13節の小果および果托で無処理区に比べ単位重量当たりの果糖, ブドウ糖含量が増加した.また, 部位ごとの重量から換算した糖の総量も無処理区より多くなり, 特に, 重量増加が顕著であった第13節の果托で糖の集積が促進された.