1 0 0 0 OA 補義荘子因 : 標註

- 著者

- 東条保 (淡斎) 注

- 出版者

- 松村九兵衛

- 巻号頁・発行日

- vol.巻之1, 1890

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1588, pp.60-62, 2011-04-25

アルツハイマー病による認知症と2年前に診断された80歳の母親と東京都に住む藤岡智子さん(仮名)は喜ぶ。 これまでアルツハイマー病の治療薬はドネペジル(エーザイ、商品名アリセプト)のみが国内で認可されていた。 今年はアルツハイマーの治療薬が新たに3つ登場する。

1 0 0 0 IR 高等学校公民科「現代社会」における「ブラック企業」の教材化

- 著者

- 酒井 類 田中 博章 財田 由紀 小田原 健一 伊吹 憲治

- 出版者

- 愛知教育大学附属高等学校

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:09132155)

- 巻号頁・発行日

- no.44, pp.1-12, 2017-03-31

科目「現代社会」では、経済の項目において雇用・労働問題を取り扱うことになっている。しかし、高校生の多くは労働者としての経験がなく、そのためリアリティをもった授業を行うのが難しい現状にある。当該項目において教科書には多くの用語がゴシック体で並ぶが、授業展開はそれを追いかけることに汲々としていたのではないか、そんな問題意識があった。たしかに「労働基準法」という用語を知ることは大切だが、それだけで充分とは言えないであろう。今回の研究授業では、題材としてブラックバイト取り上げた。近い将来多くの生徒が関わるであろうアルバイトゆえ、興味・関心も高いと判断したからである。一方で知識のない学生は、問題に直面した際に、自分の経験で対処しているのが現状である。この状況を鑑みるに、高等学校で労働教育を行う意義は充分にあると考えた。もちろん、いずれ直面する就職の際にも、ここで学んだことは何らかの形で手がかりとなるであろう。本校における労働教育についての現状を報告したい。

1 0 0 0 OA 経済学出立点の再吟味 : 開校記念福田徳三博士学術講演大会の講演要旨

- 著者

- 福田 徳三

- 出版者

- 高岡高等商業學校學友會

- 雑誌

- 學友會誌

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.1-13, 1928-12-28

1 0 0 0 衣生活行動の圏域・境界に関する一考察

- 著者

- 内田 直子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.68, 2016

<b>目的 </b>衣生活では、何か別の行動に変わる時、服装を替えることは通常よくある行為である。しかし着替えることなく別行動に移行した場合、自身は他の人に出会いたくない、またそれを見る他者には、なぜそのような服装なのかなどの感情が生ずることがある。本研究では、ある特定の場所での服装は、どのエリアまで移動することが可能なのか、地理的許容範囲について考察した。<br> <b>方法 </b>自宅着、職業的に限定的な服装などで行動範囲が変わる時、どの程度自己、他者は気になっているかなどについて質問紙調査を実施した。実施年と評価者は2013年女子大学生93名、2014年女子大学生109名、男子大学生28名である。<br><b>結果 </b>女子9割、男子6割が、自身の部屋着で自宅外のどこまでも行くことはできず、女子の場合ゴミ捨て、自宅近くの自販機までは比較的行きやすいが、コンビニや公園までは行きにくく、またサンダル履きでは公共交通機関を利用することも憚られた。対人に遭遇するかどうか、自力で行動できるかどうかが一つの境界とみられる。また、医療白衣着用者の職場外出を見た場合、その場所が病院の近所より遠方、また飲食処であると女子はそれが気になり不快感も高くなっている。しかし、男子は女子ほど気にならず、また不快感も低い結果となった。男女間の外出時の意識の違いが、服装の圏域・境界の意識の違いに通じ、場合によって社会的場違いや違和感の一因になっているのではないかと思われる。

1 0 0 0 OA コウモリの採餌飛行時におけるエコーロケーション戦略

- 著者

- 藤岡 慧明 飛龍 志津子

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.91-99, 2019-08-06 (Released:2019-08-26)

- 参考文献数

- 52

コウモリは,自身が放射した超音波の反響音を聴取・分析することによって周囲環境を把握する。これをエコーロケーション(反響定位)と言う。コウモリは,高度なエコーロケーションを実現する聴覚神経機構を研究するためのモデル動物として,盛んに人工環境下における実験が行われてきた。一方で,コウモリは野外において微小な飛翔昆虫を次々と捕食するという高度なパフォーマンスを実現しているにも関わらず,自然環境下における超音波利用については,計測が難しいことから検討があまり進められてこなかった。2000年代に入った頃からは,計測技術の向上により,獲物探索および定位のための指向性制御などのソナー運用に関する報告が多く成されるようになってきた。 さらには,複数の獲物を次々と連続的に捕らえる際のコウモリの合理的な戦略についても近年明らかとなった。本稿では,まずコウモリのエコーロケーションについて概観した上で,野外研究を中心にコウモリの採餌飛行時におけるエコーロケーションの運用方法について概説する。そして,採餌飛行を,獲物探索時・捕食飛行時・複数標的捕食時の三つに分けて,彼らの採餌のためのエコーロケーション戦略について考察する。

1 0 0 0 サンダルと靴における歩行足底圧の比較

- 著者

- 渡部 幸喜 赤松 満 坪井 一世 高橋 敏明 渡部 昌平 山本 晴康 一色 房幸 浦屋 淳

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, pp.A1078, 2005

【はじめに】<BR> 我々の日常生活においてサンダルやスリッパは身近に使用されている履物のひとつである。しかし、転倒の危険性も高く、全転倒例のうち26%がサンダル使用時という報告もある。これまで靴を装着しての足底圧を含めた歩行分析や動作解析の検討は多くなされているが、サンダル履きでの検討は少ない。そこで今回我々は、サンダル使用時と靴使用時および素足での歩行足底圧を計測し、若干の知見を得たので報告する。<BR>【対象と方法】<BR> 対象は下肢に痛みや変形が見られない健常男性10名(年齢21歳~47歳、平均31歳)で靴使用時、サンダル使用時、および素足での歩行足底圧を計測した。歩行は速い、普通、遅いの3段階に分けて行い、測定にはニッタ社製F-scanシステムを用い1秒間に20コマで計測し、得られたデータから、足底圧分布、最大圧、重心の軌跡等について比較検討した。<BR>【結果】<BR> 重心の軌跡の分析では、サンダル履きの場合、いずれの歩行速度においても踵接地の位置、つま先離れの位置がそれぞれ後方・前方へ移動する傾向がみられた。それに伴い靴使用時に比し有意に前後方向への重心の移動距離が大きかった。側方への重心移動距離も遅い速度で有意に大きかった。また靴使用時との違いは遅い速度においてより著明であった。最大荷重圧については素足・靴とサンダル使用との間には有意な差は見られなかった。<BR>【考察】<BR> 近年、足底圧の評価として簡便で再現性の高いF-scanが開発され、下肢の評価によく使用されている。そこで我々は靴とサンダルでの歩行時の足底圧の動的な検討を行った。足関節・足趾周辺に麻痺があるとサンダルがよく脱げるというのは臨床でも経験する通り、遊脚期にサンダルが脱げないようにするための筋活動が歩行の不安定に関与していると思われるが、立脚期においてもサンダルは靴に比べ重心の移動が大きく、不安定であることが示唆された。サンダルは足への圧迫感が少なく、靴に比べて通気性が良く、白癬などの感染も少ないことから好まれることが多い。しかし、サンダル使用による転倒の危険性は高く、またひとたび転倒すると靴使用時に比べ骨折の率も高くなるという報告もありこの所見を支持したものと考えられる。

1 0 0 0 マイノリティをめぐる政治過程分析のための理論的考察

- 著者

- 竹田 香織

- 出版者

- 東北大学グローバルCOE「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」

- 雑誌

- GEMC journal : グローバル時代の男女共同参画と多文化共生 : Gender equality and multicultural conviviality in the age of globalization

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.148-156, 2010-03

- 著者

- 西村 明

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 = Journal of religious studies (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.2, pp.461-467, 2019-09

1 0 0 0 OA リスザル(Saimiri sciureus)とヒトの顔弁別における手がかり情報の検討

- 著者

- 中田 龍三郎 長田 佳久

- 出版者

- 日本動物心理学会

- 雑誌

- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)

- 巻号頁・発行日

- pp.0809260034, (Released:2008-10-03)

- 参考文献数

- 25

We investigated how squirrel monkeys and humans employ various facial cues to discriminate individual faces of their own and other species. After squirrel monkeys were trained to discriminate two individual faces, they were tested with a variety of modified stimuli. The test stimuli used in experiment 1 preserved specific facial features used in training and the test stimuli in experiment 2 were faces that included facial features not used in training and those used as test stimuli in experiment 1. We compared the results to those obtained in humans (experiment 3). We found that the eyes played a significant role as cues for discrimination of individual faces. Furthermore, unlike the human subjects, monkeys used the outer facial boundary of their own species as a cue for discrimination. We suggest that squirrel monkeys may use their faces for discrimination of individuals and that the information of faces for discrimination of their own species may differ from those of other species.

1 0 0 0 戦中・戦後の稀覯雑誌と出版文化に関する研究

1 0 0 0 リンゴ果実のライプニングに関する分子機構

- 著者

- 原田 竹雄

- 出版者

- 日本育種学会

- 雑誌

- 育種学研究 (ISSN:13447629)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.169-174, 2014

食べごろに熟れたリンゴ(Malus×domestica)をほお張る時,その特有の芳醇な香り,そして絶妙なバランスの甘味と酸味が私たちに至福をもたらすものである。「エデンの園」にリンゴがあったように,リンゴ栽培は紀元前から行われており,特に栽培が古くから本格化したヨーロッパでは様々な童話や逸話にも登場する。また,近年においてもニューヨーク市の愛称名やコンピューター会社の社名になっているほど,リンゴは世界中の人々に愛されてきた。リンゴは世界における果樹としてはバナナ(Musa)に次ぐ生産量を占め,実に多くの国で栽培されている。他殖・永年性作物であることから多くの品種が存在し,例えば果実に限っても,熟期,形態,果皮・果肉色など実に遺伝的多様性が大きい。果実日持ち性も品種によって収穫後の商品価値を保持できる期間が異なり,短いものは長期保蔵に不適であって収穫後すぐに出荷され,消費者に食される必要がある。一方,長いものは冷蔵やCA(controlled atmosphere)貯蔵などと組み合わせることで,出荷時期をさらに延長することも可能となる。リンゴは他の果実に比べ日持ち性が高い特徴があるものの,上述のとおり果実の日持ち性の良否は商品価値を大きく決定することから,リンゴにおけるポストハーベスト学の主課題として日持ち性の研究が世界中で進められ,品種間の違いの原因が追及されてきた。果樹の特徴である一世代の長い期間やその栽培管理労力の大きさが障壁となって,リンゴ果実特性の分子遺伝学的研究は容易には本格化できない点があった。しかし,果実ライプニングのモデル植物とされるトマト(Solanum lycoperisicum)からの知見とリンゴの全ゲノム解析情報(Velasco et al. 2010)から,リンゴの日持ち性の違いに関わる分子機構の理解が飛躍的に進行している。本総説はリンゴのライプニングに関するこれまで解明された最新の分子機構を紹介する。

- 著者

- 世戸 博之

- 出版者

- メディカル・サイエンス・インターナショナル

- 巻号頁・発行日

- pp.751-765, 2017-12-01

高齢者の転倒は単なる事故ではなく,複数の要因により生じる症候群である。また,転倒は高齢者における外傷やそれに起因する障害,死亡の主要な原因であり,転倒によりADLの低下,施設入所,抑うつなどの合併症が生じ得る。このように,転倒は高齢者の予後を大きく左右する重大な事象であるため,包括的な評価および予防が重要となる。 本稿では,まず前半で転倒の疫学,高齢者における転倒のリスク因子やリスク評価,予防について解説し,続く後半で,高齢入院患者の転倒に対してどのようにアプローチすればよいかを述べる。

- 著者

- 大西 邦弘 Kunihiro Onishi

- 雑誌

- 法と政治 = The journal of law & politics (ISSN:02880709)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.4, pp.1(1079)-39(1117), 2020-02-29

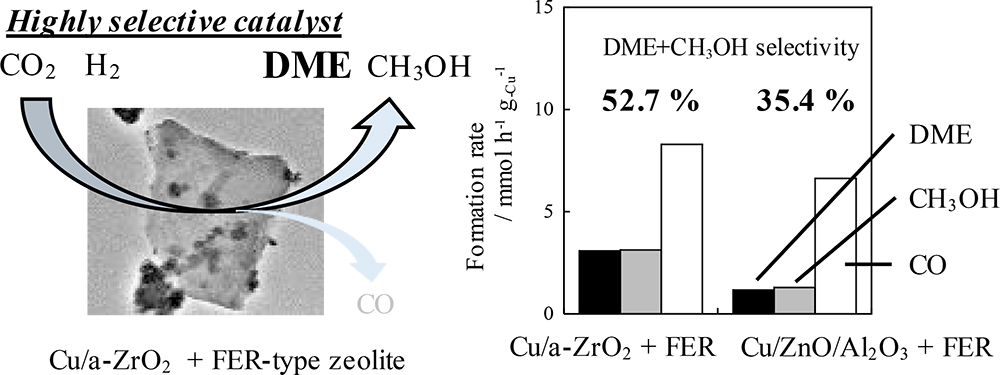

- 著者

- 大島 一真 中嶋 栞理 多田 昌平 菊地 隆司 里川 重夫

- 出版者

- The Japan Petroleum Institute

- 雑誌

- Journal of the Japan Petroleum Institute (ISSN:13468804)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.6, pp.388-393, 2020-11-01 (Released:2020-11-01)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 3

CO2とH2の混合ガスから一段でのジメチルエーテル(DME)合成を目的として,Cu系触媒とゼオライトの混合触媒の触媒性能を評価した。非晶質ジルコニアを担体とした担持銅触媒(Cu/a-ZrO2)とFER型ゼオライトの混合触媒は,CO2水素化に用いられるCu/ZnO/Al2O3とFER型ゼオライトの混合触媒よりも高いDME収率を示した。非晶質ジルコニアを担体とすることで,副反応であるCO生成が抑制されるため,高いDME収率を示したと考えられる。また,FER型ゼオライトはメタノール脱水に有効な酸点を有しており,これらの混合がCO2から一段でのDME合成に有効であることが示された。反応圧力1.0 MPa,反応温度230 ℃の条件でのDME選択率は,その条件での平衡組成である40 %に近い値を示しており,Cu/ZnO/Al2O3との混合触媒よりも約2倍のDME生成量を達成した。

- 著者

- 上野 千鶴子 松村 真司

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 訪問看護と介護 (ISSN:13417045)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.12, pp.983-990, 2010-12

1 0 0 0 高齢者施設における軟化食に関する研究

【目的】高齢者における咀嚼は,QOLに大きく影響を及ぼす要因であることが明らかとなっている。現在,高齢者の食事に関する物性の基準は,厚生労働省のえん下困難者用食品許可基準や日本介護食品協議会のユニバーサルデザインフード(UDF)の自主規格などがある。本研究では,実際に特別養護老人ホームで提供されている食事の物性を測定,これらの基準と比較し,高齢者向けの調理について検討することを目的とした。 <br>【方法】食事試料は,神戸市内の高齢者施設Fより提供を受けた(2012から2014年度)。施設におけるソフトA食:(歯ぐきでつぶせる硬さ,義歯に不具合のある人を対象),ソフトB食:(ソフトA食にあんをかけ,嚥下機能が低下した人を対象)の2種類を試料とした。調理品の物性の測定は,料理品の食材ごとに,山電レオナ―クリープメータ(RE2-3305B)を用いて,UDF等の基準に示されている方法に準じて実施した。なお,測定温度は20±2℃または40±2℃に統一して行った。 <br>【結果】硬さにおいて,ソフトA・B食ともに測定温度が高温(40℃)で基準内となる割合が高く,ソフトB食のほうがA食より高かった。この一因として,ソフトB食はA食のあんかけによる軟化方法であることがあげられる。低温(20℃)では,多くの食材が硬くなる傾向であった。食材の使用頻度から比較した場合,特に魚で大きな差が見られ,B食の方が軟らかかった。一方,A食の魚は,基準内にある割合が低かった。また,豆腐,ニンジン,ダイコン等の食材で基準を満たす割合が高く,その使用頻度が高かった。これらの食材を高頻度で使用することで,高齢者向けの食事を工夫して提供していると考えられた。

- 著者

- Reda Elbarougy Bagus Tris Atmaja Masato Akagi

- 出版者

- Research Institute of Signal Processing, Japan

- 雑誌

- Journal of Signal Processing (ISSN:13426230)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.6, pp.229-235, 2020-11-01 (Released:2020-11-01)

- 参考文献数

- 23

Speech and visual information are the most dominant modalities for a human to perceive emotion. A method of recognizing human emotion from these modalities is proposed by utilizing feature selection and long short-term memory (LSTM) neural networks. A feature selection method based on support vector regression is used to select the relevant features among thousands of features extended from speech and video features via bag-of-X-words. The LSTM neural networks then are trained using a number of selected features and also separately optimized for every emotion dimension. Instead of utterance-level emotion recognition, time-frame-based processing is performed to enable continuous emotion recognition using a database labeled for each time frame. Experimental results reveal that a system with feature selection is more effective for predicting emotion dimensions for a single language than the baseline system without feature selection. The performance is measured in terms of the concordance correlation coefficient obtained by averaging the valence, arousal, and liking dimensions.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)

- 巻号頁・発行日

- no.600, pp.66-69, 2004-05-17

「最近システム部長が数人集まると、『システム子会社の扱い』の話題でもちきりだ」。ある流通業のシステム部長は小声で明かす。「経営層が子会社売却を真剣に考えている企業は予想以上に多い」と続ける。 「システム子会社は多くの課題を抱えており、事態はますます悪化している」。