1 0 0 0 IR 黒部川扇状地デルタの形成と縮小について

- 著者

- 芝野 照夫

- 出版者

- 福井工業大学

- 雑誌

- 福井工業大学研究紀要. 第一部 (ISSN:02868571)

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.181-188, 1994-03-22

1 0 0 0 OA 制御系における零点

- 著者

- 原 辰次

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.9, pp.830-838, 1990-09-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 12

1 0 0 0 OA 日本語のエビデンシャリティ : 「-ている」を事例に

- 著者

- 永井 宥之

- 出版者

- 京都大学大学院人間・環境学研究科言語科学講座

- 雑誌

- 言語科学論集 = Papers in linguistic science

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.1-18, 2017-12

話し手が何を根拠に文を述べるかということは、言語表現に反映されることがある。話し手が文を述べる際の情報源は、知覚を通じて得られた情報もあれば、話し手の記憶に基づく場合もある。話し手がある文を述べる際にどのような情報を根拠に述べているかということを示す機能をもつ文法カテゴリーは、エビデンシャリティ(evidentiality) と呼ばれる。また、話し手が依拠する情報源を表すための、個別の言語形式はエビデンシャル (evidential) と呼ばれる。エビデンシャリティは通言語的な概念であり、さまざまな言語で記述が進められている(cf. Chafe and Nichols 1986, Aikhenvald 2004, Diewald and Smirnova 2010c)。しかしながら、日本語のエビデンシャリティの記述は、質・量ともに充実しているとはいい難い。本論文の目的は、これまでアスペクト形式として分析されてきた「-ている」のエビデンシャリティ的側面を分析することにより、日本語におけるテンス・アスペクトとエビデンシャリティの不可分性を示し、今後の日本語エビデンシャリティ研究の方向性を示すことである。まず、2節では、エビデンシャリティの概念について導入するとともに、日本語のエビデンシャリティについての研究を概観し、その記述の問題点を指摘する。これによって、日本語エビデンシャリティの記述において考慮すべき点を明らかにする。3節では、事例研究として、従来テンス・アスペクトの標識として分析されてきた「-ている」を取り上げ、そのエビデンシャリティ的側面を観察する。これによって、従来テンス・アスペクトの標識として分析されてきた表現が、エビデンシャルとして分析可能であることを示す。4 節では本論文での議論をまとめ、今後の展望を述べる。

1 0 0 0 IR シロテンハナムグリの関東地方における生活史ならびに日本における餌資源植物

- 著者

- 飯嶋 一浩 竹内 将俊 Kazuhiro Iijima Takeuchi Masatoshi

- 出版者

- 東京農業大学

- 雑誌

- 東京農業大学農学集報 (ISSN:03759202)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.2, pp.89-96, 2007-09

シロテンハナムグリの生活史を、屋外飼育実験の結果を基に推定した。飼育実験の結果、本種の生活史型は、年1化・幼虫越冬・多回繁殖型であった。成虫の寿命は約1年で、活動期間は5月から9月であるが、夏季に羽化した新成虫は摂食活動の後に地中で越冬して、翌年も再び活動を行った。なお、新成虫の多くは初年度には繁殖活動を行わないが、一部は初年度と次年度の2回、繁殖を行った。幼虫は3齢が終齢であり、初年度の冬季は終齢幼虫の状態で休眠室を形成し、この中で越冬した。成虫の餌資源植物について調査した結果、餌資源植物は3綱18目25科42種であった。このうち訪花植物は2綱14目19科30種、樹液利用植物は2綱3目3科5種、果実利用植物は1綱4目5科8種であった。本研究の結果から、季節を通じ成虫が花粉・花蜜食と樹液食や果実食への切替えを行っていることが、餌資源の枯渇時期を回避することに繋がり、このことが同じハナムグリ亜科の他種に比べて成虫の活動期間と寿命が長い一因であると考えられた。

1 0 0 0 OA ケア実践に関わる死生観の地域的・文化的多様性に関する複合的研究

本研究プロジェクトでは、ケア実践との関連において現代日本における死生観の実態を明らかにすべく、各種の質的調査や、思想史的・宗教史的考察、海外事情の研究といった分担研究を集約しながら、在宅ホスピスを利用した患者遺族を対象とした大規模な調査票調査を実施した。調査票調査では、宮城県・福島県における在宅ホスピス診療所6カ所の利用者2223名に依頼状を送付して、663通の回答が得られた。その分析から、在宅療養時の患者や家族の不安感やニーズの詳細とともに、宗教的関心に経済的・社会的関心が絡み合った死生観の具体相が明らかにされた。

1 0 0 0 OA 1入力多出力線形離散時間系のH2制御性能限界

- 著者

- 原 辰次 Toni BAKHTIAR

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム制御情報学会論文誌 (ISSN:13425668)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.10, pp.391-399, 2006-10-15 (Released:2011-10-13)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 4

This paper is concerned with intrinsic control performance limitations achievable by feedback for single-input and multi-output (SIMO) possibley unstable and non-minimum phase linear discrete-time systems. We investigate two typical H2 optimal control problems, namely optimal tracking control problem and minmal energy control problem. We derive closed-form analytical expressions of the best achievable tracking error and minmal energy H2 norms. The former consists of plant gain as well as unstable poles and non-minimum phase zeros of the plant, while the latter is only given by unstable poles and non-minimum phase zeros of the plant. Those results are confirmed by several numerical examples, and they characterize easiness and difficulty of plants to be controlled.

1 0 0 0 OA イラストを用いた食品中の残留農薬量の理解度の検討

- 著者

- 朴 ソラ 増田 知尋 村越 琢磨 川﨑 弥生 内海 建 木村 敦 小山 慎一 日比野 治雄 日野 明寛 和田 有史

- 出版者

- 日本健康教育学会

- 雑誌

- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.100-110, 2014 (Released:2015-01-13)

- 参考文献数

- 15

目的:残留農薬に関する知識が十分でない消費者に,適切な残留農薬量の理解を促すためのイラスト表記を開発し,その理解度を検討することを目的とした.方法:大学生および大学院生80人を対象に横断研究を行った.文章のみ,累積正規分布関数のグラフと文章,農薬量を一次元で示したイラストと文章の3種類の説明表記のうちどれか1種類を添付した質問紙を配布した.回答は,無毒性量,一日摂取許容量,残留農薬基準の3段階の残留農薬条件以下の農薬が残留している架空の農産物について,安全性に関わる3つの質問項目にビジュアルアナログスケールを用いて評定させた.安全性評価の相対的な大きさが残留農薬量の順序と一致した場合を正答として条件ごとに正答率を算出し,χ2 検定を行った.結果:すべての質問項目で正答率に有意な偏りがみられた(p<0.05).残差分析の結果,「文章+イラスト」条件では正答率が期待値よりも一貫して高かった(59.3~70.4%).一方で,「文章のみ」では正答率は期待値との差はなかった(41.4~55.2%).また,「文章+グラフ」では,どの程度安全であると感じるか,自分が食べようと思うかの質問で期待値よりも正答率が低かった(16.7~33.3%).結論:グラフは残留農薬量の適切な理解を促進しないが,一次元で表したイラストは促進することが示唆された.

1 0 0 0 OA ハーブ精油の血小板凝集抑制能

- 著者

- 茅原 紘 中川 賢司 只左 弘治 林 俊英 米田 公生 武藤 紀生 中川 博司

- 出版者

- 信州大学農学部

- 雑誌

- 信州大学農学部紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1-2, pp.1-8, 1996-12-31

アラキドン酸(AA)のシクロオキシゲナーゼ系代謝産物の一つであるトロンボキサンA2(TXA2_)は,血栓症や動脈硬化症の発症に深く関与している事が知られており,近年,TXA2生合成の選択的抑制についての研究が多くなされる様になって,天然物及び合成物から活性物質が見いだされてきた。しかしハーブ類に関するこの種の研究はほとんどなされていない。本実験では従来ハーブの中で血液及び循環器系に対して何らかの効果があるとされているハーブ13種類を選出し,主としてAAによって惹起される血小板凝集の抑制能を調べた。その結果,バジル,ゲラニウム,ジャスミン,ペパーミント及びローズウッドに顕著な抑制能が観察され,ジュニパー及びネロリもかなり高い阻害能を有する事が判った。更に,ハーブ精油成分について抑制能を調べた結果,オイゲノール及びカルバクロールに強い抑制能が見られ,特にオイゲノールは0.75μMの濃度で完全に抑制した。最後に,被験物質がアラキドン酸カスケードのどの段階に作用しているかを調べた結果,シクロオキシゲナーゼの活性を抑制しているか,またはアラキドン酸に直接作用している可能性を示唆する結果を得た。 本研究は最近特に注目されだした芳香療法(アロマテラピー)の分野において,血栓症や動脈硬化症の予防および治療を目的としてハーブの種類を選択する際の指針を提供するものと考える。

- 著者

- 立花 晃 井関 崇博 岡元 明希

- 出版者

- 季報「唯物論研究」刊行会

- 雑誌

- 季報唯物論研究 (ISSN:02852993)

- 巻号頁・発行日

- no.149, pp.142-150, 2019-11

1 0 0 0 OA 富士山直下の低周波地震活動は2000年秋になぜ活発化したか?

- 著者

- 吉田 明夫 小林 昭夫 塚越 利光

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.401-406, 2006-03-31 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

Areal strain increased noticeably in the region around the northern boundary of the Izu Peninsula in September to December 2000 when a lot of low-frequency earthquakes occurred beneath Mt. Fuji. In the same time the seismic activity in eastern Yamanashi Prefecture became low. Since increase of the areal strain indicates reduction of the pushing force of the colliding Izu block, the decrease of seismicity in eastern Yamanashi Prefecture is easily understood. Further, because diminution of the tectonic stress beneath Mt. Fuji implies reduction of the confining pressure in the magma reservoir, we think it is probable that degassing took place in the magma to build up high pressure in the focal region near the chamber which caused the remarkable activity of the low-frequency earthquakes. We suggest the noticeable increase of the areal strain in late 2000 might be produced by a mechanical separation of the Izu block from the Philippine Sea plate or detachment of the crust of the Izu block as proposed by Seno (2005).

- 著者

- 玉村 公二彦 片岡 美華 小山 ありさ 宮地 里味

- 出版者

- 奈良教育大学教育学部附属教育実践総合センター

- 雑誌

- 教育実践総合センター研究紀要 (ISSN:13476971)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.81-90, 2009-03-31

漢字書字に特異的障害をもつ学習障害児について、教育相談と支援を提供しつつ、そのプロセスの中でおこなってきたアセスメントと教育的支援の内容を報告した。本事例は、小学校4年生2学期から相談に入り、 5年生になって各過程度の支援をおこない、その認知や対人関係の特徴を把握したものである。漢字の書字障害は、特に字形の想起障害を特徴とする記憶に関連する問題と考えられたが、あわせて、本児は、不注意傾向、興味や対人関係の偏りなども指摘され、 LD、 ADHD、広汎性発達障害などのそれぞれの特徴をあわせもつと考えられた。発達障害の原因や特性から検討することを課題としつつも、教育相談・教育支援のプロセスの中で支援のあり方と手がかりを見いだすことの重要性を指摘した。

1 0 0 0 OA 日米安保条約の事前協議に関する「密約」

- 著者

- 松山健二

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 調査と情報 (ISSN:13492098)

- 巻号頁・発行日

- no.672, 2010-03-09

1 0 0 0 動物の群れが示す多様な振る舞いを実現する包括的アルゴリズムの解明

- 著者

- 澤井 悦郎 吉原 もも乃

- 出版者

- 生き物文化誌学会

- 雑誌

- Biostory = ビオストーリー : 生き物文化誌 : 人と自然の新しい物語

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.102-107, 2020-06

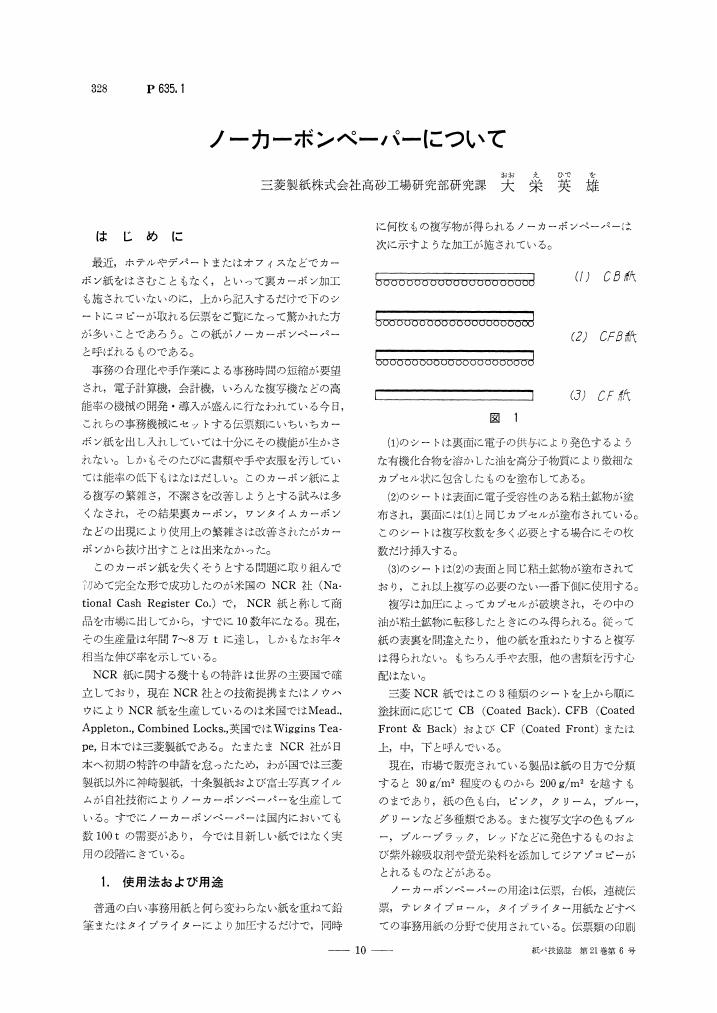

1 0 0 0 OA ノーカーボンペーパーについて

- 著者

- 大栄 英雄

- 出版者

- 紙パルプ技術協会

- 雑誌

- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.6, pp.328-332, 1967-06-01 (Released:2009-11-11)

- 参考文献数

- 16

1 0 0 0 OA 高齢者の学校における世代間交流 : ノルウェーの場合

1 0 0 0 OA 高齢者の学校における世代間交流ースウェーデンの場合ー

- 著者

- 草野 篤子 角間 陽子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 60回大会(2008年)

- 巻号頁・発行日

- pp.280, 2008 (Released:2008-11-10)

目的 少子高齢社会では多世代が共存・協力してコミュニティを形成することが重要である.異世代間の日常的な交流は著しく減少し,意識的・意図的な配慮によって多様な人間関係を構築する機会を設定しなければならない事態となっている.近年,学校教育では「総合的な学習の時間」や学校ボランティアなどによって世代間交流活動が行われている.その大半はイベント的なもので,日常的な交流や「なじみの関係」への発展は困難である.本研究は日本の学校における世代間交流活動の質的向上を図るために,子どもを支援する高齢者の事前研修・スキルアッププログラムを作成することを目的としている.そこで,義務教育学校に高齢者を派遣する事業(Klassmorfar;クラスダディ)を実施しているスウェーデンのプログラムを対象として研究に取り組んだ.方法 2007年8月,スウェーデンにおいてクラスダディを導入している学校の実地調査と子どもや教員,クラスダディおよび研修担当者,事務局メンバーへのインタビューを行った.結果 クラスダディはストックホルムのナッカ地域で1996年に開始された事業で,現在は69の県における163の市町村で導入されており,566名が活動している.クラスダディの認定には2ヶ月間の研修があり,1ヶ月間の試用期間を経て正式採用となる.研修の受講にもクラスダディ事務局による面談と選抜がある.研修は教育学や心理学,子どもの発達や問題行動,学校組織や教職員の役割,身体による意思表示などの内容で構成されており,グループ活動や実習も組み込まれている.クラスダディの効果として,子どもが精神的に安定し,教師の負担が減少するとともに,学校と保護者の連携強化が挙げられた

- 著者

- 桜井 由躬雄

- 出版者

- 京都大学東南アジア研究センター

- 雑誌

- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.597-632, 1980-03

この論文は国立情報学研究所の学術雑誌公開支援事業により電子化されました。

1 0 0 0 OA 「南国」の世界像 - 「北」との関係を中心として -

- 著者

- 桃木 至朗

- 出版者

- 文部省科学研究費補助金重点領域研究「総合的地域研究」総括班

- 雑誌

- 重点領域研究総合的地域研究成果報告書シリーズ : 総合的地域研究の手法確立 : 世界と地域の共存のパラダイムを求めて

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.28-39, 1996-01-31

1 0 0 0 天王寺楽所と舞楽 : 主として右舞について (民族藝術学の諸相)

- 著者

- 出口 実紀

- 出版者

- 民族芸術学会

- 雑誌

- 民族芸術 (ISSN:09111107)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.148-153, 2013