3 0 0 0 OA 上野千鶴子著『ナショナリズムとジェンダー』

- 著者

- 小熊 英二

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.331-334, 2000-12-30 (Released:2009-10-19)

3 0 0 0 OA うつ病アナログ群の特徴について —抑うつの連続性検討の観点から

- 著者

- 川本 静香 渡邉 卓也 小杉 考司 松尾 幸治 渡邉 義文 サトウ タツヤ

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.1-12, 2014-07-30 (Released:2014-08-26)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

本研究では,うつ病患者と類似した抑うつ症状を持つ非臨床群を抽出し,その特徴を検討した。うつ病患者および非臨床群のBDI-II項目得点に対し,k-meansクラスター分析を行った結果,抑うつ状態が軽症の非臨床群の全員と中等症の非臨床群の一部の者が非抑うつクラスターへ分類された。一方,残りの中等症の非臨床群と重症の非臨床群の全員が抑うつクラスターへ分類された。このことから,軽症の非臨床群の抑うつ症状は,重症度の高いうつ病群とは類似性がないことが明らかになった。また,重症の抑うつ状態にある非臨床群と重症度の高いうつ病群には類似性が見られた。ただし,中等症の非臨床群については,その一部の者に重症度の高いうつ病群との類似性が認められる一方で,見られない者も確認された。

3 0 0 0 OA 集団内の関係葛藤と課題葛藤 : 誤認知の問題と対処行動に関する検討

- 著者

- 村山 綾 三浦 麻子

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.51-59, 2012-08-31 (Released:2017-03-01)

This study focused on perceived relationship conflict and task conflict within groups and investigated the possible misperceptions and differences in preferences of conflict management behavior. Both types of conflict were manipulated in a crossed design with respect to their conflict level, resulting in four different scenarios (i.e., low conflict, relationship conflict, task conflict, and mixed conflict situations). Two hundred and thirty-one undergraduate students were asked to answer (1) perceived task and relationship conflict within each scenario and (2) preferred management behavior in that situation. Results showed that both types of conflict could be misperceived with regard to the other. Avoidant management behavior was preferred more in the relationship conflict situation than the task conflict situation. In addition, preferred management behavior in the mixed conflict situation, where both relationship and task conflict were strongly perceived, was the same as the management behavior in the relationship conflict situation. Differences in management behavior in each conflict situation were discussed based on the dual process theory.

3 0 0 0 OA 月経時に腸閉塞を繰り返した小腸子宮内膜症の1例

- 著者

- 鷹野 敦史 安留 道也 鈴木 修 井上 慎吾 藤井 秀樹

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.421-424, 2009 (Released:2009-08-05)

- 参考文献数

- 12

症例は42歳,女性.平成19年9月(月経2日目)に腹痛を主訴に当院を受診し,腹部CTで小腸の拡張と腫瘤性病変が認められ,腸閉塞の診断で入院となった.保存的治療施行後,入院8日目の腹部CTで腫瘤性病変は消失し腸閉塞の所見も認められないため一時退院となった.平成20年1月(月経2日目)に再び腸閉塞で再入院し,月経時に繰り返す腸閉塞とCTで認められる腫瘤性病変から異所性子宮内膜症が疑われた.MRIでも子宮内膜症を疑わせる腫瘤性病変が認められた.平成20年3月(月経3日目)に3度目の腸閉塞を発症し,開腹手術を行った.回腸末端に炎症性の癒着が存在し,小腸部分切除術を施行した.また5mm大の白色結節が口側腸管に散在していた.病理組織検査では子宮内膜症の診断であった.月経時に繰り返す腸閉塞と画像診断で術前より異所性子宮内膜症を疑った1例を経験したので報告する.

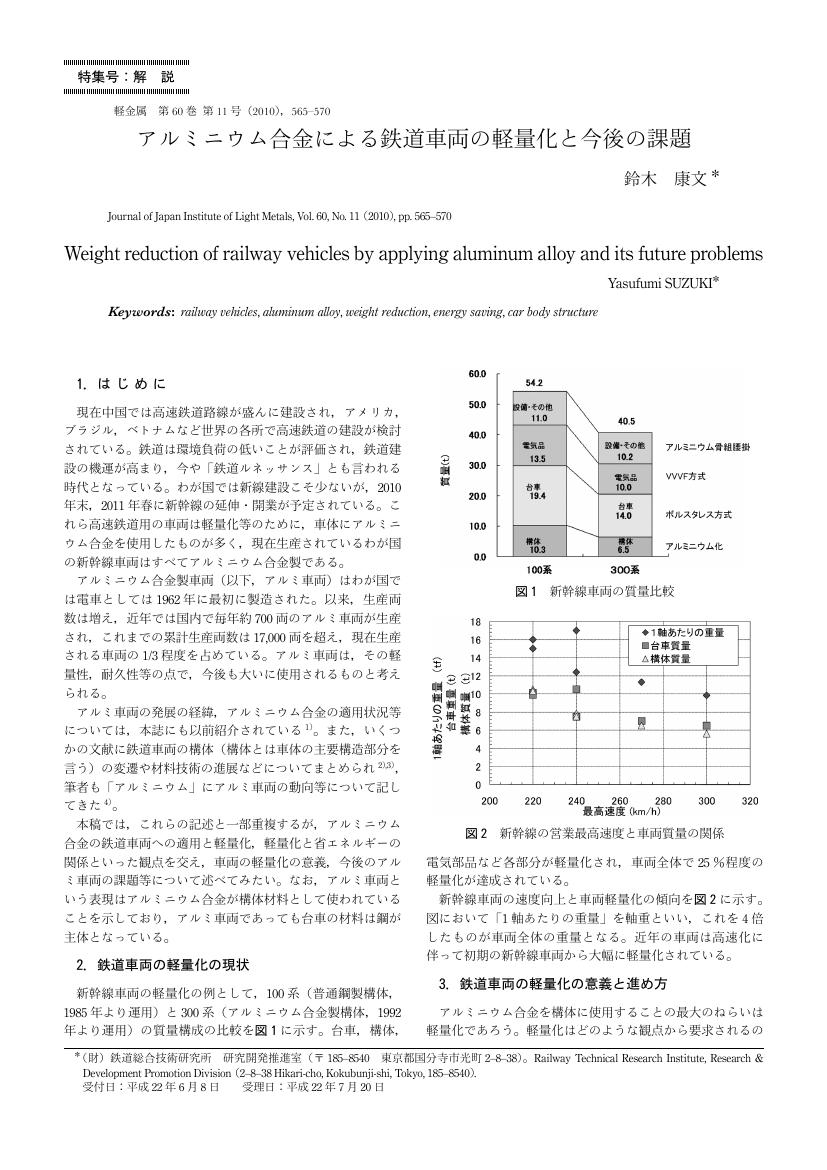

3 0 0 0 OA アルミニウム合金による鉄道車両の軽量化と今後の課題

- 著者

- 鈴木 康文

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.11, pp.565-570, 2010-11-30 (Released:2011-03-01)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 5 5

3 0 0 0 OA 生体からの極微量フォトン放射 -バイオフォトンのイメージングと生体光情報検出-

- 著者

- 稲場 文男 宇佐 史

- 出版者

- 日本医用画像工学会

- 雑誌

- Medical Imaging Technology (ISSN:0288450X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.23, 1995 (Released:2016-03-19)

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 食品中のニッケル含有量と1日の摂取量

- 著者

- 石松 成子

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.227-233, 1988 (Released:2010-03-01)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2 2 2

1985年北九州地区の食事調査の結果から成人男女6名の3日間の日常食を分析試料としてニッケル含有量を測定した。また料理の原材料となった食品39品目とさらに米は九州各県・山口県各地から71種収集して測定した。この分析値から1日のニッケル摂取量を推定した。得られた結果はつぎのとおりである。1) 主食である米中のニッケル含有量の分布は対数正規分布を示し, 算術平均22μg/100g, 幾何平均14μg/100gで試料間に差がみられた。2) 大多数の食品中のニッケル含有量は10.0μg/100g以下であったが, ある種の食品たとえば大豆・しょうゆ・米・ほうれん草・キャベツはニッケル含有量が高かった。全体的に植物性食品が動物性食品よりニッケルの含有が高値であった。3) 1人1日当たりのニッケル摂取量は, 男280±90μg, 女190±40μgであった。4) 1日に摂取するニッケル量のうち, 主食である米からの摂取が30%, 米以外の植物性食品から65%, 動物性食品から5%の割合であった。

3 0 0 0 OA ファントムボードを用いたLED交通信号灯器の開発

- 著者

- 本郷 一隆 宮内 真人 林 健太郎 興梠 政広 秋永 良典 芹川 聖一

- 出版者

- The Illuminating Engineering Institute of Japan

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.11, pp.589-593, 2015-11-01 (Released:2016-02-01)

- 参考文献数

- 6

Blue LEDs are now mass-produced, and road traffic signal heads using LED systems are being used. LED signal heads have advantages such as energy savings and a long life. However, newly proposed LED signal heads have difficulty reducing problems such as the washout phenomenon. In this paper, we have proposed reducing the washout phenomenon of LED signal heads by using LED element 192 and the low-reflection black plate called a“phantom board”on a blank area between the elements. On the basis of light intensity distribution and luminance uniformity measurements, it was confirmed that the LED signal head we proposed satisfies the conditions described in the traffic signal lighting specifications of the National Police Agency. The visibility of the signal head was improved, as apparent from the before and after improvement pictures taken in the morning and the evening when the sun was at a low altitude and as a result of the phantom ratio.

- 著者

- 大井 将生 中川 亮 岑 天霞 Desislava Bankova ピーピョミッ 季高 駿士 趙 誼 朴 美煕 張 宇傑 飯塚 陽美 松井 晋 Steven Braun 渡邉 英徳

- 出版者

- デジタルアーカイブ学会

- 雑誌

- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.119-124, 2021-04-01 (Released:2021-06-01)

- 参考文献数

- 20

本調査の目的は、COVID-19禍における国内及び国外の地域に暮らす人々の生活意識を記録することである。そのための手法として、生活実態や意識をはかるアンケートを作成し、スノーボールサンプリング方式で国内外からデータを収集した。収集したデータに対してワードクラウド・グラフを用いて可視化を行い、回答全体の傾向を考察した。また、回答者数の多かった言語・地域については比較分析を行った。その結果、COVID-19の影響によって意識・考え方が「変化し続けている」と感じている回答者が多いことが明らかになった。また、政治及び情報元への信頼性に関するトピックにおいて、人々の意識・考え方に、回答者の居住地域や使用言語属性による差異があることが示唆された。

3 0 0 0 OA ワークショップ(1)「8mm動的映像のもつ資料価値を採掘する:その現状と展望」報告

- 著者

- 藤岡 洋

- 出版者

- デジタルアーカイブ学会

- 雑誌

- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.99, 2021-04-01 (Released:2021-06-01)

- 著者

- Koichi Watanabe Liu Yang Satoru Nakamura Takuya Otani Kenzaburo Mori

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.109-112, 2021 (Released:2021-05-22)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3

Aerosol number concentrations and trace gases (SO2, O3, HCHO, and H2O2) were measured over Imizu City, Toyama Prefecture, Japan on 5 August 2020, from a helicopter. The concentrations of fine particles (0.3-0.5 μm) were high at ground level and at an altitude of approximately 1200 m due to the volcanic plume from Nishinoshima. However, concentrations of aerosol particles were low at an altitude of approximately 2400 m. The volcanic plume did not significantly affect the lower free troposphere. High concentrations of SO2 were also observed. The H2O2 concentrations (0.27-0.56 ppb) were much lower than those during previous observations in the summer (2.0-6.7 ppb) and significantly lower than the SO2 concentrations (1.8-3.3 ppb). The concentrations of HCHO (2.1-2.5 ppb) were higher than those of H2O2. The oxidation of S(IV) to H2SO4 in cloud water might have been suppressed over the studied area.

- 著者

- Masahiro Shiozaki Takeshi Enomoto

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.103-108, 2021 (Released:2021-05-22)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

La Niña cases that occurred after 1948 are classified into cold and non-cold winters in the Far East to investigate the formation of disparate teleconnection patterns corresponding to the two types and to compare with those during El Niño. According to composite analyses using reanalysis datasets, the North Pacific Oscillation (NPO)/western Pacific (WP) pattern (NPO/WP pattern) and the Pacific-North American (PNA) pattern dominate in the cold and non-cold winters, respectively. As during El Niño, modulations of the local Hadley circulation associated with La Niña play an important role in the formation of the teleconnection patterns. These results indicate that the formation mechanisms of teleconnection patterns during La Niña are the same as those during El Niño but are not simple reverse signals.

- 著者

- 田中 博子

- 出版者

- 社会言語科学会

- 雑誌

- 社会言語科学 (ISSN:13443909)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.109-120, 2008-03-31 (Released:2017-04-30)

- 被引用文献数

- 1

日本語の相互行為は「阿吽の呼吸」や「以心伝心」によるところが多いと言われてきたが,広い意味での暗示的談話のメカニズムに関する実証的研究はこれまで十分行われてきたとは言えない.ここでは,会話分析により,話し手が話す内容を「微妙」なものとしてマークしている相互行為環境に的を絞り,話し手が暗示的発話を文脈の中でどのような具体的手法で構築し,またそれを聞き手がどのように受け止めていくかを文法的および韻律的手法を含めて,考察する.話し手の暗示的な発話に対しては様々な対応が見られるが,場合によっては聞き手が同じく暗示的な応答をしたり,あるいは話し手の暗示的な働きかけを拒絶することもある.このような事例を通して「阿吽の呼吸」が生まれるには参与者相互が,いかに細やかに歩調を合わせているかについて論じる.

3 0 0 0 OA 三角筋内の腋窩神経の走行 : MRIを用いた生体データと解剖体データの比較

- 著者

- 髙橋 甲枝 清村 紀子

- 出版者

- 日本看護技術学会

- 雑誌

- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.70-76, 2017-12-20 (Released:2017-12-20)

- 参考文献数

- 20

三角筋での筋肉内注射は, 腋窩神経損傷の危険性が指摘されるものの簡便性の観点から臨床では頻用されている. 先行研究において, 安全な三角筋筋肉内注射部位を特定するために解剖体から腋窩神経の形態学的データの収集がなされているが, 防腐処理された三角筋を骨格から切離した解剖体でのデータを生体に適応することが妥当であるという検証はなされていない. そこで, 解剖体データの生体への適応可能性を検討することを目的として, 磁気共鳴画像法 (以下MRI : magnetic resonance imaging) を用いて, 肩峰角から腋窩神経と伴行する後上腕回旋動脈までの距離を計測し, 現在までに収集した計44の女性解剖体の結果と比較した. 結果, 被験者5名の肩峰角から後上腕回旋動脈までの距離のMRIデータは解剖体の肩峰角から腋窩神経までの距離のデータと近似しており, 解剖体で得られた結果は, 生体での安全な注射部位を特定していくためのデータとして活用可能性が示唆された.

3 0 0 0 OA Contrast Enhancement of the Normal Infundibular Recess Using Heavily T2-weighted 3D FLAIR

- 著者

- Iichiro Osawa Eito Kozawa Yuya Yamamoto Sayuri Tanaka Taira Shiratori Akane Kaizu Kaiji Inoue Mamoru Niitsu

- 出版者

- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine

- 雑誌

- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)

- 巻号頁・発行日

- pp.mp.2021-0021, (Released:2021-05-13)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

Purpose: The purpose of the present study was to evaluate contrast enhancement of the infundibular recess in the normal state using heavily T2-weighted 3D fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) (HT2-FLAIR).Methods: Twenty-six patients were retrospectively recruited. We subjectively assessed overall contrast enhancement of the infundibular recess between postcontrast, 4-hour (4-h) delayed postcontrast, and precontrast HT2-FLAIR images. We also objectively conducted chronological and spatial comparisons by measuring the signal intensity (SI) ratio (SIR). Chronological comparisons were performed by comparing SI of the infundibular recess/SI of the midbrain (SIRIR-MB). Spatial comparisons were conducted by comparing SI on postcontrast HT2-FLAIR/SI on precontrast HT2-FLAIR (SIRPost-Pre) of the infundibular recess with that of other cerebrospinal fluid (CSF) spaces, including the superior part of the third ventricle, lateral ventricles, fourth ventricle, and interpeduncular cistern.Results: In the subjective analysis, all cases showed contrast enhancement of the infundibular recess on both postcontrast and 4-h delayed postcontrast HT2-FLAIR, and showed weaker contrast enhancement of the infundibular recess on 4-h delayed postcontrast HT2-FLAIR than on postcontrast HT2-FLAIR. In the objective analysis, SIRIR-MB was the highest on postcontrast images, followed by 4-h delayed postcontrast images. SIRPost-Pre was significantly higher in the infundibular recess than in the other CSF spaces.Conclusion: The present results demonstrated that the infundibular recess was enhanced on HT2-FLAIR after an intravenous gadolinium injection. The infundibular recess may be a potential source of the leakage of intravenously administered gadolinium into the CSF.

3 0 0 0 OA 東京大都市圏における周辺中核都市の成長

- 著者

- 山下 博樹

- 出版者

- THE JAPANESE SOCIETY FOR GEOGRAPHICAL SCIENCES

- 雑誌

- 地理科学 (ISSN:02864886)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.1-19, 1993 (Released:2017-04-27)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 2

近年,多くの研究者によって指摘されている大都市圏の構造変化に関して,東京大都市圏周辺部への都市諸機能の集積,さらにそれらが顕著にみられる周辺中核都市の成長に着目し,1975年〜1985年の変化について考察をおこなった。個々の周辺中核都市の特性を解明するに際して,通勤・通学流動,物品販売機能の集積状況,および業務管理機能の集積状況を明らかにした。その結果は次の通りである。(1)東京への通勤・通学人口率をみると,周辺部への高等教育機関移転の結果,とりわけ通学人口率の相対的低下が進んだ。(2)通勤・通学人口率から周辺中核都市は,その人口吸引の特性によって4つの類型に分類できる。また人口吸引力に優れた機能の集積が,大都市圏周辺部において周辺中核都市を成長させている。さらにかかる都市の成長にともない人口流動現象が複雑化してきた。(3)小売商業力指数から判断して,都心部での水準維持に対して,周辺部では全体的に平準化が進み,地域格差が縮小した。また東京への通勤・通学率がおおむね30%以下と高い周辺部内帯では,東京の近郊都市としての性格を強めた結果,上記の指数の低下傾向が認められた。(4)上場企業の支所オフィスは,東京区部へ一極集中すると同時に県域統括レベル支所オフィスの周辺中核都市への著しい集積がみられた。さらに下位の都市でもその立地増加が確認された業種もある。かかる状況から,大都市圏における周辺中核都市のもつ機能は重要性を増大しつつあると言える。したがって,そうした動向は大都市圏における構造変化の一断面であると規定できる。

- 著者

- Rie Hashimoto Atsuko Sakai Masumi Murayama Arisa Ochi Tomoki Abe Katsuya Hirasaka Ayako Ohno Shigetada Teshima-Kondo Hiroaki Yanagawa Natsuo Yasui Mikiko Inatsugi Daisuke Doi Masanori Takeda Rie Mukai Junji Terao Takeshi Nikawa

- 出版者

- The University of Tokushima Faculty of Medicine

- 雑誌

- The Journal of Medical Investigation (ISSN:13431420)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3.4, pp.177-183, 2015 (Released:2015-09-18)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 9 22

Background: In recent years, the number of bedridden people is rapidly increasing due to aging or lack of exercise in Japan. This problem is becoming more serious, since there is no countermeasure against it. In the present study, we designed to investigate whether dietary proteins, especially soy, had beneficial effects on skeletal muscle in 59 volunteers with various physical activities. Methods: We subjected 59 volunteers with various physical activities to meal intervention examination. Persons with low and high physical activities were divided into two dietary groups, the casein diet group and the soy diet group. They ate daily meals supplemented with 7.8 g of powdered casein or soy protein isolate every day for 30 days. Bedridden patients in hospitals were further divided into three dietary groups: the no supplementation diet group, the casein diet group and the soy diet group. They were also subjected to a blood test, a urinalysis, magnetic resonance imaging analysis and muscle strength test of the knee before and after the meal intervention study. Results: Thirty-day soy protein supplementation significantly increased skeletal muscle volume in participants with low physical activity, compared with 30-day casein protein supplementation. Both casein and soy protein supplementation increased the volume of quadriceps femoris muscle in bedridden patients. Consistently, soy protein significantly increased their extension power of the knee, compared with casein protein. Although casein protein increased skeletal muscle volume more than soy protein in bedridden patients, their muscle strength changes by soy protein supplementation were bigger than those by casein protein supplementation. Conclusions: The supplementation of soy protein would be one of the effective foods which prevent the skeletal muscle atrophy caused by immobilization or unloading. J. Med. Invest. 62: 177-183, August, 2015

3 0 0 0 OA 1990年代以降における小売店の立地変化と立地規制の影響

- 著者

- 荒木 俊之

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.56-69, 2016 (Released:2016-06-23)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 3

本稿では,小売業の立地規制で代表的な大店法の運用が緩和された1990年代以降の小売店の立地変化と立地規制の影響について,店舗形態,業態,立地環境の視点から明らかにした.成長を示した業態や地域に共通している点は,1990年代以降の立地規制の運用緩和が少なからず影響していることである.たとえば,1990年代以降の市街化調整区域における開発許可の運用緩和,2000年以降の市街地縁辺部における幹線道路のロードサイドでの開発許可条例の運用,そして,1990年代における大店法の運用緩和である.

3 0 0 0 OA 「代替医療のトリック」 の鍼治療に関する記述の問題点

- 著者

- 川喜田 健司

- 出版者

- 社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.252-254, 2010 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- 飯野 智絵 櫻木 美菜 増永 啓康 櫻井 和朗

- 出版者

- 公益社団法人 高分子学会

- 雑誌

- 高分子論文集 (ISSN:03862186)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.2, pp.84-88, 2012 (Released:2012-02-24)

- 参考文献数

- 10

遺伝子送達のための輸送媒体(ベクター)として,一級アミンを有する芳香族カチオン性脂質と,zwitter 型の中性脂質である DLPC(2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocoline)を混合して脂質ミセルを準備した.この脂質と 3 量体から 20 量体までの異なる塩基数をもつ一本鎖 DNA を混合して DNA/脂質複合体(リポプレックス)を作製した.これらリポプレックスの構造解析を小角 X 線散乱にて行った.DNA 添加前の脂質ミセルは球状であり,DNA と複合化させると層状のラメラ構造へと変化した.dA と dT でラメラ構造が形成され始める塩基数が異なり,塩基数が多い場合の層間隔にも違いがあった.また円偏光二色性測定よりリポプレックス中の DNA のコンフォメーションが異なり,dA は水中におけるコンフォメーションが変化することなくリポプレックス中に存在しており,dT は水中でのコンフォメーションが維持できず,カウンターイオンや水分子との配位または水素結合が優先され,分子内でのスタッキングが難しく新たな規則性が生まれていることが示唆された.