3 0 0 0 OA パンデミックシミュレーション(<特集>シミュレーションと信頼性)

- 著者

- 廣瀬 英雄 豊坂 裕樹

- 出版者

- 日本信頼性学会

- 雑誌

- 日本信頼性学会誌 信頼性 (ISSN:09192697)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.270-277, 2009-06-01 (Released:2018-01-31)

- 参考文献数

- 21

人から人へ感染するように変異した鳥インフルエンザが現れれば,世界中で多数の死者が出ると予想され人類にとって脅威となる.どの程度の被害が出るのか,どのように防げば被害が少なくなるのかは経験がないために全く予想できない.そこで,いくつかの考えられる条件のもとでシミュレーションを行い,災厄の見当をつけることを考える.この方法は従来の対比する対象がある場合のシミュレーションの枠組みと異なり,いわばシナリオにもとづくシミュレーションである.ここでは,感染病が蔓延するパンデミックシミュレーションについて,まず計算モデルの考え方を示し,次に比較的単純な街のモデルを使ってシミュレーションを行った結果について述べる.詳細な条件設定が可能でも計算コストがかかるマルチエージェントシミュレーション法,マクロな傾向しか捉えられないが簡便な微分方程式を用いる方法,多くのケースを比較的短時間で確認できる両者を組み合わせたハイブリッド法を紹介し,パンデミックを阻止する効果的な方法について考察する.swine fluについても少し述べる.

3 0 0 0 OA 第16回 日本聴能言語学会学術講演会 特別講演 言葉の拘束と言葉からの解放

- 著者

- 井上 ひさし

- 出版者

- 日本コミュニケーション障害学会

- 雑誌

- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.92-97, 1990-10-31 (Released:2009-11-18)

3 0 0 0 デジタルアーカイブシステムにおける標準化技術

- 著者

- 永崎 研宣

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.4, pp.165-170, 2021-04-01 (Released:2021-04-01)

デジタルアーカイブシステムにおける標準化技術には様々なものがある。技術に対応する規格も存在し,それぞれに標準化団体が活動を継続している。本稿では,Unicode,IIIF,TEIを採り上げてそれらの特徴を概観した。国際標準はただ従うのみでなく,自らの固有性が消されてしまうことがないような検証が必要であり,場合によっては国際標準の側を修正すべきこともある。デジタルアーカイブの取り組みの全体の中では,国際標準化活動にそのような観点から積極的に関与することも重要である。

3 0 0 0 OA 難聴・耳鳴の診断と対応―診断―

- 著者

- 神崎 晶

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.3, pp.192-196, 2021-03-20 (Released:2021-04-03)

- 参考文献数

- 10

急性感音難聴の診療のてびき, 耳鳴診療ガイドラインが作成されているが, 本稿ではその内容を抜粋し, 最近の文献報告も含めて紹介する. 急性・慢性難聴, 耳鳴について診断アルゴリズム, 検査のポイントについて解説する. 難聴と耳鳴は合併することが多いことから一連の流れで検査, 診断を行うことが多い. まず原因疾患の診断を行う上で, 問診 (発症時期, 経過, 一側か両側か, 進行の速さ, めまいの有無), 耳鏡検査 (鼓膜所見など), 純音聴力検査を行うことになる. 難聴の診断では, 純音聴力検査では伝音, 感音, 混合性難聴を分類する. 伝音難聴があればインピーダンス検査, 感音難聴があれば語音聴力検査を実施する. 混合性難聴であれば上記2つの検査を実施する. また聴力型を確認することで鑑別が可能になる. 必要に応じて語音聴力検査, 他覚的検査 (耳音響放射, 聴性脳幹反応 (ABR), 聴性定常反応 (ASSR)) を行う. 急性感音難聴では突発性難聴, 外リンパ瘻などを疑うが, MRI で聴神経腫瘍, 脳血管障害など中枢疾患を除外する必要がある. 補聴器や人工内耳の適応決定に至るまでの検査も重要であり一定の基準を提示した. 耳鳴の診断では, 耳鳴の苦痛度を問う質問票である Tinnitus handicap inventory (THI) 改訂版を用いて評価する. THI が大きいほど重症度が高く, 治療に難渋する. 難聴の有無を確認するため, 純音聴力検査などを行い, 原因疾患を特定する. 耳鳴検査 (ピッチマッチ, ラウドネスバランス検査) で耳鳴の周波数と大きさを検査する. また, 耳鳴に伴って不安, うつ, 睡眠障害の合併は治療予後に影響を与えるので, 問診で確認することが重要である. 耳鳴に伴いやすい聴覚過敏についても言及した. 難聴, 耳鳴は多岐にわたり, 新たな診断基準の制定, 新しい疾患概念も増えている. また耳鳴治療概念の変化に伴い検査内容も変化していることから, 検査・診断について改めて整理し提示した.

3 0 0 0 OA クラシックギターにおける弾弦位置と異弦同音の違いが音色印象に与える影響

- 著者

- 志野 文音 丸井 淳史 亀川 徹

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.1, pp.6-9, 2019-12-25 (Released:2019-07-01)

- 参考文献数

- 9

- 著者

- 高橋 寿光

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.184-195, 2018-03-31 (Released:2021-04-01)

- 参考文献数

- 27

This paper aims to examine the pottery dating to the reign of Amenhotep III in a layer of limestone chips which had accumulated above the tomb of Userhat, Overseer of King’s Private Apartment under Amenhotep III, at al-Khokha area in the Theban necropolis, Egypt, in order to understand how the pottery was used at the tomb. The chisel marks on the limestone suggest that the layer of limestone chips above the tomb of Userhat had been deposited as debris from the tomb construction. Furthermore, the location and direction of the layers show that the limestone chips originated from surrounding tombs constructions, the most probably from the tomb of Userhat. Therefore, the pottery from this layer is assumed to be related to the tomb construction activities. The pottery vessels from the limestone chips layer are classified into two groups: the vessels associated with the actual construction of the tomb, such as plaster containers and lamps, and the vessels related to the tomb construction rituals, such as red slipped lids and dishes, white washed bowls with burned traces and a blue painted pottery jar. It has been generally recognized that the ritual pottery vessels from tombs were used in funerary rituals or in cults carried out subsequently at the tomb. However, the pottery above the tomb of Userhat is related to the tomb construction activities, hence, it seems that those pottery vessels were used in the tomb construction rituals. Little is known about tomb construction rituals at private tombs so far, and the study of pottery above the tomb of Userhat has revealed new possibilities of tomb construction rituals.

3 0 0 0 OA 3. 酵素の家庭用洗剤への応用

- 著者

- 四方 資通

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.53-58, 1996-02-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 29

- 著者

- 石橋 悠人

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.4, pp.481-500, 2014-02-25 (Released:2017-05-17)

本稿は1850年代初頭に開始されたグリニッジ天文台の時報事業に焦点を当て,ヴィクトリア朝イギリスにおける正確な時間の通知・表示技法の変革とその社会的な影響を考察する。時報事業は交通・運輸・情報網の大規模な拡充に伴う正確な時間への需要の高まりを背景に導入され,国内全域に敷設された電信網を駆使して標準時を無償で通知するものであった。このサービスを可能にしたのは,グリニッジ天文台・海軍省などの公的機関と民間の電信・鉄道企業との緊密な連携に基づく設備や技術の使用に関する負担の分散化であった。この運営の枠組みは1860年代末の民間電信システムの国有化によって大きく転換し,1870年には逓信省が時報転送に電線を使用することを埋め合わせるために課金制へ移行する。この有料サービスの普及には明確な限界があったものの,時報は鉄道会社の運行システム,都市自治体が管理する報時球と午砲の操作方法,海軍の航海術などの領域に採用され,イギリス社会における時間通知の様式の改変とグリニッジ標準時の普及を促進するものとなった。

- 著者

- Shinnosuke Takamichi Daisuke Morikawa

- 出版者

- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.142-143, 2019-03-01 (Released:2019-03-01)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 伊藤 文人

- 出版者

- 一般社団法人 日本社会福祉学会

- 雑誌

- 社会福祉学 (ISSN:09110232)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.3, pp.28-39, 2020-11-30 (Released:2021-02-09)

- 参考文献数

- 50

小論の目的は,二木立から故高島進へ提起された政策研究の分析枠組(analytical framework)に関する批判に応答することである.小論では,二木の政策研究の有効性を検証するため両者の政策研究の方法論的特質をその射程とダイナミズム―分析枠組・イデオロギー批判・対案―に焦点を当てつつ批判的に再検討した.高島は社会福祉の全体性=歴史(理論)を踏まえた,中長期的展望に価値を見いだすコミュニストとしての政策研究を行い,二木は政策の前提条件を原則的に問わない,短期的な実用主義に価値を見いだすプラグマティストとしての政策研究を実施したといえる.新自由主義の席巻する文脈で今日の社会福祉政策を捉えるには,二木の研究上の貢献を尊重しつつ,高島の政策研究への再評価が必要になるだろう.

3 0 0 0 OA 深層学習を用いた不動産間取り図のグラフ化と物件検索への応用

- 著者

- 山田 万太郎 汪 雪婷 山崎 俊彦 相澤 清晴

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)

- 巻号頁・発行日

- pp.3N4J1003, 2019 (Released:2019-06-01)

本研究の目的は,不動産間取り図をその間取りを反映したグラフ構造に自動で変換することである.それには,深層学習によるsemantic segmentationを行うことで画像中の各部屋やドアを認識し,それらの隣接関係をもとにグラフ構造を作成するという手法でグラフ化を行う.この提案手法により,正解グラフと81%の類似度を持つグラフに変換できることを確認した.さらには,自動変換したグラフを用いて実際に類似間取り検索への応用を示した.間取り図をグラフ構造という構造化された表現に変換することで,間取りの比較や評価,さらには検索が容易になり,間取りを扱うあらゆるシステムへの応用が期待される.

3 0 0 0 OA オカダンゴムシの交替性転向反応とその逃避行動としての意味

- 著者

- 小野 知洋 高木 百合香

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.325-330, 2006 (Released:2007-02-06)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 12

The pill bug Armadillidium vulgare shows clear turn alternation behavior. As the mechanism underlying the behavior, the bilateral asymmetrical leg movement (BALM) hypothesis has been proposed. Pill bugs, however, showed a longer following when in a zigzag pathway than in a straight pathway, suggesting the presence of an innate turning pattern in their neural system. On the other hand, they showed clear thigmotaxis: they walked a similar distance along a single side-wall as along a straight pathway. The adaptive significance of this behavior was analyzed in an artificial arena. The turn alternation was more frequent in an escaping situation than in voluntary walking, and also the walking speed was faster when escaping than voluntary walking. These results suggest that the turn alternation of the pill bug functions as a behavior for effective escape from natural enemies.

3 0 0 0 OA (第2回)ゲームとCG ~プロシージャル技術~

- 著者

- 宮田 一乘

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.8, pp.1107-1112, 2009-08-01 (Released:2011-08-01)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 久保 允人

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.11, pp.1443-1450, 2013-11-30 (Released:2017-02-10)

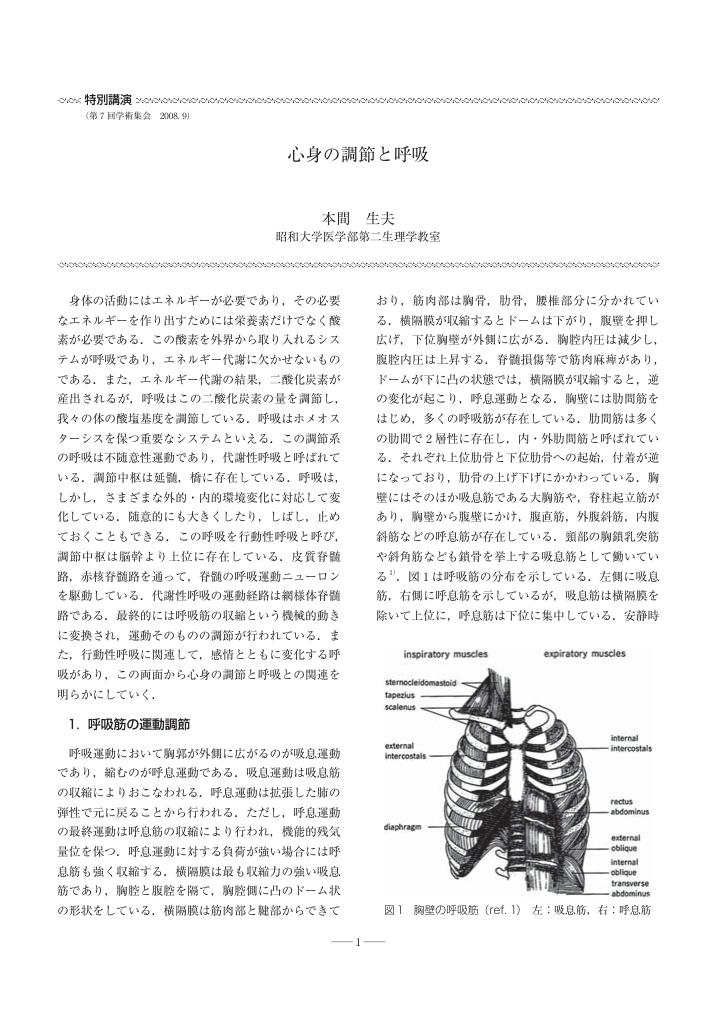

3 0 0 0 OA 心身の調節と呼吸

- 著者

- 本間 生夫

- 出版者

- 日本心身健康科学会

- 雑誌

- 心身健康科学 (ISSN:18826881)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.1-7, 2009-02-10 (Released:2010-11-10)

- 参考文献数

- 34

3 0 0 0 OA 在宅復帰に向けて心身能力の改善が不十分であったWallenberg症候群の1例

- 著者

- 壹岐 伸弥 大住 倫弘 赤口 諒 谷川 浩平 奥埜 博之

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.6, pp.937-941, 2017 (Released:2017-12-20)

- 参考文献数

- 12

〔目的〕日常生活動作は概ね自立しているも在宅復帰に対する不安を強く訴えた症例の要因について明らかにすること.〔対象と方法〕対象は橋延髄梗塞によりWallenberg症候群を呈した患者 1 名.一般的な理学療法評価に合わせて,入院時から退院までの約150日間,1週間ごとに①10 m歩行試験,②自己効力感,③不安と抑うつ,④状態-特性不安の評価を実施した.〔結果〕10 m歩行試験と不安・状態不安,自己効力感と③・④との間に負の相関を認め,10 m歩行試験と自己効力感の間に正の相関を認めた.また,片脚立位時間の延長に伴いできる日常生活動作も拡大した.〔結語〕退院に向けて心身能力の改善が不十分であった症例に対して,前庭機能に着目した介入や心理面への考慮が必要であった可能性が示唆された.

3 0 0 0 OA 岩手県崎浜ペグマタイト産電気石について

- 著者

- 白勢 洋平 上原 誠一郎

- 出版者

- 一般社団法人日本鉱物科学会

- 雑誌

- 日本鉱物科学会年会講演要旨集 日本鉱物科学会 2016年年会

- 巻号頁・発行日

- pp.63, 2016 (Released:2020-01-15)

岩手県崎浜ペグマタイト産電気石中に,Liに富む電気石と組成ゾーニングをなして産するMnに富む電気石を見出した。本研究で分析を行った電気石はLi濃集部に向かって伸長しており,柱状結晶の先端部で,黒色から,濃緑色,淡緑色,無色,紅色,水色へと色が変化している。共生鉱物として,カリ長石,曹長石,リチア雲母,トパズ,ミラー石を伴う。柱状結晶内の濃緑色部はティレース電気石(Tsilaisite),淡緑色,無色,紅色部はフッ素リチア電気石,水色部はリチア電気石であった。端面には細粒の繊維状フォイト電気石が形成されていた。崎浜産ティレース電気石の化学分析値は(Na0.58□0.41Ca0.01)(Mn1.02Fe0.20Zn0.02Al1.19 Li0.57)Al6(Si5.80Al0.20)O18(BO3)3(OH)3(OH0.65 F0.35)である。Bosi et al. (2015)は結晶内で,フッ素ティレース電気石-ティレース電気石-フッ素リチア電気石へと移り変わる産状を示し,崎浜産も同様であるが,Feを少量含む特徴を持つ。

3 0 0 0 OA 女児仲間集団の会話構造に関する臨床的研究

- 著者

- 大辻 秀樹

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, pp.171-190, 2003-05-25 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

This article describes some practical strategies in interactions to cope with problems arising in schoolgirl friendships, from the perspective of conversation analysis. When a problem occurs in interactions among friends, how do school children tackle the problem by themselves? The purpose of this study is, by showing concrete and detailed ways of dealing with problems in interactions, to point to the possibilities for clinical studies on education.The specific problem in friendships is that the members of the schoolgirl's group leave a member out of the group in conversation. From the perspective of conversation analysis, this problem in interactions can be regarded as “absence of an answer”. This is a definite phenomenon. And the way to solve this problem is simple and clear. In short, unless the speaker requests an answer, the absence of an answer cannot be generated in conversations. Based on this fact, the schoolgirl can talk in cooperation with the other members of the group, using other utterances that do not request an answer. As an example, one can use the utterance device of “collaboration of a single sentence”. With this device, the schoolgirl opens a space in hers own utterance in the way so that the other members may enter into the space voluntarily to continue the rest of that single sentence.Of course, practical strategies to cope with various problems in friendships are actually observed in fieldwork. When children are confronted with a problem, they manage to deal with it. The fact that practical ways that are not entirely explored are realized through objective descriptions is a significance of clinical study.

3 0 0 0 OA 排斥の適応論と現代日本人の嫌悪対象集団について

- 著者

- 河野 和明

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- エモーション・スタディーズ (ISSN:21897425)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.Si, pp.54-64, 2019-02-28 (Released:2019-03-11)

- 参考文献数

- 44

This study aimed to clarify target groups of dislike feeling of Japanese people and analyze elements of the feeling. Web survey was conducted among 1,000 Japanese adults, whose ages ranged from 20 to 69 years old. The results showed that approximately two thirds of the survey participants could report target group(s) of dislike feeling, and Japanese new religions, three neighboring countries and the Islamic State were mainly reported as target groups. Sex and age differences were small in categories of reported target groups, and male’s hostile commitments for the groups were relatively higher than female’s. Sensitivities for threat in environment related to negative attitude for the target groups and the relationships were higher in males than in females. These results were consistent with general results of previous studies.

- 著者

- Kengo Kusano Nobuyoshi Sugishita Masaharu Akao Hikari Tsuji Kunihiko Matsui Shinya Hiramitsu Yutaka Hatori Hironori Odakura Hiroyuki Kamada Koji Miyamoto Hisao Ogawa

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-20-1244, (Released:2021-04-02)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 4

Background:Direct oral anticoagulants have become a standard therapy for non-valvular atrial fibrillation (NVAF). However, little is known about their effectiveness/safety when prescribed by general practitioners to treat high-risk populations such as the elderly, those who are frail or have cognitive dysfunction.Methods and Results:In this multicenter, prospective study, a total of 5,717 NVAF patients (mean age 73.9 years) receiving rivaroxaban were registered by general practitioners, with a maximum 3-year follow up (mean 2.0±0.5 years). The primary endpoint was a composite of stroke and systemic embolism (SE). The annual incidence (per 100 person-years) of stroke/SE was 1.23% and for major bleeding, it was 0.63%. Multivariate analyses identified age ≥75 years (hazard ratio [HR]; 2.67, P<0.001) and history of ischemic stroke (HR; 1.89, P=0.005) as significant risk factors of stroke/SE, with history of major bleeding (HR; 14.9, P<0.001) and warfarin use (HR; 2.15, P=0.002) as risk factors for major bleeding events. Neither cognitive dysfunction, defined by the receipt of anti-dementia medications, nor frailty, evaluated by the classification of the Japanese Long-term Care Insurance system, correlated with stroke/SE or major bleeding events.Conclusions:The low incidence of adverse events, including stroke/SE and bleeding, in patients prescribed rivaroxaban by general practitioners supports its use as a safe and efficacious treatment in the standard clinical care of high-risk patient populations.