3 0 0 0 OA 低強度筋力トレーニングにおける休息時間の違いが運動直後の筋腫脹に及ぼす影響

- 著者

- 廣野 哲也 池添 冬芽 田中 浩基 梅原 潤 簗瀬 康 中村 雅俊

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0610, 2016 (Released:2016-04-28)

【はじめに,目的】近年,低強度・高反復トレーニングの筋力増強・筋肥大効果が着目されており,30%1RM程度の低強度トレーニングでも反復回数を12セット程度に増やすことにより,80%1RMの高強度と同等の効果が得られることが報告されている。一方,セット間の休息時間の影響について,高強度トレーニングではセット間の休息時間を長くすると介入効果が減少することが報告されているが,低強度トレーニングにおけるセット間の休息時間の影響を検討した研究はみられない。また,筋力トレーニング直後に生じる筋腫脹は骨格筋へのメカニカルストレスを反映しているとされており,トレーニング介入による筋肥大効果と関連があると考えられている。そこで本研究は低強度・高反復トレーニングにおける休息時間の違いがトレーニング直後の筋腫脹に及ぼす影響について,1)筋腫脹が生じる運動量(セット数)に違いはみられるのか,2)高反復トレーニング直後の筋腫脹の程度に違いはみられるのかに着目して検討した。【方法】対象は健常若年男性42名(年齢22.9±2.4歳)とし,トレーニングのセット間の休息時間を20秒,60秒,180秒とする3群にそれぞれランダムに振り分けた。30%1RMの低強度での膝伸展筋力トレーニングを膝関節屈曲90°から0°までの範囲で求心相3秒,保持1秒,遠心相3秒の運動速度で行った。なお,1RMは膝関節屈曲90°から0°まで膝伸展可能な最大挙上重量を筋機能評価装置(BIODEX社製)にて測定した。10回の反復運動を1セットとし,各セット間休息時間をはさんで計12セット行った。筋腫脹の評価として,超音波診断装置(GEメディカルシステム社製)を用いて外側広筋の筋厚を測定した。測定肢位は端座位・膝関節屈曲90°位とし,測定部位は上前腸骨棘と膝関節外側裂隙を結ぶ線の遠位1/3とした。筋厚の計測はトレーニング直前およびトレーニング3セットごとの計5回行った。統計解析は各群における筋厚の変化について反復測定分散分析および事後検定として多重比較を行った。さらに,多重比較検定を用いてトレーニング前に対する12セット終了時の筋厚変化率の群間比較を行った。【結果】反復測定分散分析の結果,全ての群で主効果を認め,多重比較の結果,休息20秒群と60秒群はトレーニング前と比較して3,6,9,12セット後のすべてにおいて有意な筋厚の増加がみられた。一方,180秒群においては12セット後のみ筋厚の有意な増加がみられた。また,12セット後の筋厚変化率に3群間で有意差はみられなかった(20秒群;5.1±6.0%,60秒群;6.8±1.7%,180秒群;4.4±3.1%)。【結論】低強度トレーニングにおいて,12セットの高反復トレーニング直後の筋腫脹にはセット間の休息時間による違いはみられないが,セット間の休息時間が長くなると筋腫脹を生じさせる運動量(セット数)はより多く必要となることが示唆された。

3 0 0 0 OA 次亜塩素酸電解水の細胞傷害性およびアルカリホスファターゼ活性に及ぼす影響

- 著者

- 中村 裕子 橋本 研 小此木 雄 牛込 瑛子 橋島 弓子 高橋 哲哉 小林 健二 小谷 依子 鈴木 玲爾 坂上 宏 申 基哲

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会

- 雑誌

- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.5, pp.331-340, 2011-10-31 (Released:2018-03-23)

- 参考文献数

- 27

本研究の目的は,次亜塩素酸電解機能水(Hypochlorous-acid Electrolyzed Water: HEW)による宿主細胞への傷害性と,アルカリホスファターゼ(ALP)活性に与える影響を検討することである.HEWは,炭酸と塩化ナトリウム(NaCl)溶液を電気分解することによって生成される中性(pH7.2)で有効塩素濃度650ppmを有する電解水である.その殺菌効果は,陰イオンの活性酸素とHClOによるものと考えられている.HEWとNaOCl溶液のヒト歯髄線維芽細胞(HPC),ヒト歯根膜線維芽細胞(HPDL),ヒト末梢血好中球(PMN)およびヒト皮膚線維芽細胞三次元培養モデルに対する傷害性について,MTT assayを用いて検討した.HPC, HPDLおよびPMNを細胞培養用シャーレにて培養し,各濃度に調整したHEW, NaOCl溶液で処理した.HEWとNaOCl溶液は,濃度と作用時間に依存して細胞傷害性を示した.HEWの細胞傷害性はNaOCl溶液よりも低かった.次にHEWおよびNaOCl溶液のHPCのALP活性へ与える影響を,ALP assay kitを用いて検討した.HEWおよびNaOCl処理は,いずれも,HPC細胞のALP活性を低下したが,HEWのほうがはるかに軽微であった.三次元培養モデルにおいては,HEWの細胞傷害性はほとんど観察されず,NaOCl溶液のみが傷害性を示した.本研究は,HEWによる細胞傷害性は,NaOClよりも低く,根管洗浄剤として使用できる可能性を示唆する.

3 0 0 0 OA 中学1年生女子における鉄欠乏のリスク因子の検討

- 著者

- 大野 公子 野澤 美樹 伊藤 早苗 佐藤 理恵子 石田 裕美 上西 一弘

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.2, pp.57-65, 2020-04-01 (Released:2020-05-27)

- 参考文献数

- 23

【目的】中学1年生女子における鉄欠乏を横断的に把握し,鉄欠乏のリスク因子を明らかにして,鉄欠乏の予防に役立てることを目的とした。【方法】我々は,都内にある私立中高一貫校において,身体組成,血液検査等を継続して実施している。本研究の解析対象者は2012~2017年度に入学した中学1年生女子715名のうち,本研究で使用する全てのデータに不備のない493名である。調査項目は,身体組成,血液検査結果,食物摂取頻度調査,日常生活に関するアンケートとした。なお血清フェリチン 12 ng/ml未満を鉄欠乏群, 12 ng/ml以上を正常群として解析を行い,二項ロジスティック回帰分析を用いて鉄欠乏のリスク因子を検討した。【結果】正常群に比べ,鉄欠乏群は肥満度,体脂肪率,体脂肪量,初経発来者率が有意に高値で,初経後経過月数が有意に長かった(p<0.05)。正常群に比べ,鉄欠乏群は魚や肉を昼食に「食べない」と回答した者の割合が有意に高く,自分の体型に「満足している」と回答した者の割合が有意に低かった(p<0.05)。初経発来してない者に比べ,発来している者は鉄欠乏のリスクが9.44倍高く,魚や肉を昼食に「食べない」者に比べ,「普通に食べる」「たっぷり食べる」者は鉄欠乏のリスクが0.28倍,0.09倍それぞれ低かった(p<0.05)。【結論】中学1年生女子の鉄欠乏を予防するためには,体外への鉄損失量を食事で補うことが必要であり,鉄欠乏のリスクは,昼食に肉や魚を食べる者において低いことが示唆された。

- 著者

- Kazuomi KARIO S. McEWEN Bruce G. PICKERING Thomas

- 出版者

- The Japanese Society of Hypertension

- 雑誌

- Hypertension Research (ISSN:09169636)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.5, pp.355-367, 2003 (Released:2003-12-10)

- 参考文献数

- 109

- 被引用文献数

- 104 151

There is growing evidence that stress contributes to cardiovascular disease. Chronic stress contributes to the atherosclerotic process through increased allostatic load, which is mediated by the neuroendocrine and immune systems (sympathetic nervous system and hypothalamus-pituitary adrenal axis) and related chronic risk factors (insulin resistance syndrome, hypertension, diabetes, and hyperlipidemia). In addition, acute stress can trigger cardiovascular events predominantly through sympathetic nervous activation and potentiation of acute risk factors (blood pressure increase, endothelial cell dysfunction, increased blood viscosity, and platelet and hemostatic activation). Earthquakes provide a good example of naturally occurring acute and chronic stress, and in this review we focus mainly on the effects of the Hanshin-Awaji earthquake on the cardiovascular system. The Hanshin-Awaji earthquake resulted in a 3-fold increase of myocardial infarctions in people living close to the epicenter, particularly in women, with most of the increase occurring in nighttime-onset events. There was also a near doubling in the frequency of strokes. These effects may be mediated by changes in hemostatic factors, as demonstrated by an increase of D-dimer, von Willebrand factor, and tissue-type plasminogen activator (tPA) antigen. Blood pressure also increased after the earthquake, and was prolonged for several weeks in patients with microalbuminuria. (Hypertens Res 2003; 26: 355-367)

3 0 0 0 OA Wason選択課題における選択の主観的理由

- 著者

- 山 祐嗣

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.11-18, 1999-03-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

Wason選択課題の抽象的標準版と否定版 (例えば, もしpならばqではない) が36名の被験者に課せられ, 各カードを調べる必要があるか否かとその判断の確信度を5件法で評定することが求められた。さらに課題終了後, 被験者は各決定の理由を質問されるという形式で, 追観プロトコルが求められた。その理由に矛盾が見いだされると, 被験者の心の中で矛盾が解決されるまで, プロンプト質問が行われた。選択データによれば, 被験者は条件文に明示されているカードを選択する傾向にあり, マッチングバイアス説 (Evans & Lynch, 1973) を支持した。しかし, 何名かの被験者は, プロトコルデータから, 肯定文において関連性判断の後, 確証を行ったり, 双条件解決を行っていることが推察された。

3 0 0 0 OA 重みつき引用ネットワーク解析における新興論文群の発見

- 著者

- 藤田 桂英 梶川 裕矢 森 純一郎 坂田 一郎

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.144-149, 2012-05-20 (Released:2012-07-31)

- 参考文献数

- 8

本論文では,重み付き引用ネットワーク解析における新興論文群の発見に対し,どの属性を考慮した重みが有効かを調査した.重み付き引用ネットワークでは出版年など論文の属性情報を解析に用いることが可能である.また,複数の学術領域ごとに重みを考慮した重み付き引用ネットワークを作成し,トポロジカルなクラスタリング手法によりクラスタに分割後,各種類のパフォーマンスをvisibility, speed, topological relevance から評価した.

3 0 0 0 OA 肩関節周囲炎の夜間痛に自己牽引が有効であった一症例

- 著者

- 出口 恭代 松田 崇 神野 俊介 坂本 典子 蕨野 博明 真木 徹 廣田 智也

- 出版者

- 東海北陸理学療法学術大会

- 雑誌

- 東海北陸理学療法学術大会誌 第25回東海北陸理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.107, 2009 (Released:2010-04-21)

【はじめに】肩関節周囲炎は、有痛性の可動域制限と夜間痛が特徴である。今回、自己牽引で夜間痛を軽減できた症例を経験したので報告する。 【症例提示】60歳代男性。3年前に利き手の右肩痛を自覚、1年前より夜間痛が発生、運動時痛も悪化し整形外科を受診された。右肩関節周囲炎と診断され関節注射を受けたが軽減せず、半年後理学療法(以下PT)処方された。初期評価時は、夜間痛が毎晩生じ睡眠が中断され、腕をかかえて痛みに耐えている状態であった。部位は肩峰下と上腕骨前面に大別され、肩峰下の疼痛が特に強かった。圧痛は肩関節周囲すべての筋に認めた。自動運動時痛と可動域制限も強く、髪結いは困難、結帯動作は不可能、左腋窩に体温計を挟めなかった。職業のバス洗車も支障をきたし、趣味で続けていた野球も中断していた。 【治療経過】治療は週5回行い、筋スパズムを緩和し軟部組織や靭帯を伸張することで、除痛と可動域拡大を目指した。PT開始後6日目に自己牽引を指導した。方法はカルテンボーンのオートストレッチ法を参考にした。椅子坐位を取り左臀部に体重を移動する。右上肢を体側に垂らして座面の右端を握り、肘関節を伸展したままさらに手指屈筋に力を入れる。手指を支点に手関節背面が下がることで肩峰下が離解される。数日後、夜間痛で目覚めた際に自己牽引を行うとすぐに痛みを消失できると伝えられた。仰臥位のままベッド端を把持し引いても効果があると言われた。PT開始から20日で結帯動作や左肩への触知も可能となり、日常生活での運動時痛も消失した。睡眠中断も減り、夜間痛が生じても自己牽引で消失できる状態が約1月続いた。しかしその後、上腕骨に沿った夜間痛が多く出現し自己牽引でも軽減せず、現在もPT継続している。 【考察】夜間痛の発生原因は不明な点が多いが、肩峰下圧の上昇が関与しているとの報告が散見される。自己牽引で肩峰下滑液包が拡大し、圧を下げることができたと考えられた。この方法では特定部位の除痛効果しかなく根本的な治療とは言えない。しかし苦痛を緩和する自己調整法として有効ではないかと考えられ、今後さらに症例を重ね検討したい。

- 著者

- 佐藤 章

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アフリカレポート (ISSN:09115552)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.1-13, 2017-01-25 (Released:2020-03-12)

- 参考文献数

- 25

この十数年あまり西アフリカでは、イスラーム・マグレブのアル=カーイダ(Al-Qaida in the Islamic Maghreb: AQIM)をはじめとするイスラーム主義武装勢力の活発な活動が見られる。これらの組織の活動は、サハラ・サヘル地帯における治安・安全保障上の問題を提起するにとどまらない。そこでは、イスラーム主義武装勢力が、現代西アフリカの政治的・社会的変動に照らしていかなる意味を持つのかという問題も提起されているのである。そこで本稿は、こういった歴史的評価に関わる問題を掘り下げるための基礎的作業として、AQIMとその系列組織に焦点を合わせ、西アフリカへの進出の経緯、マリ北部への定着の様子、マリ北部紛争への関与、その後の動向を検討したい。その際、「グローバルなテロ組織」といった観点からの研究が陥りがちな視点の偏りを避けるため、これらのイスラーム主義武装勢力が社会とどのような関係を取り結んでいたかにとくに注目し、検討を行う。

3 0 0 0 OA アタッチメント理論に基づく親子関係支援の基礎と臨床の橋渡し

- 著者

- 北川 恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本発達心理学会

- 雑誌

- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.439-448, 2013 (Released:2015-12-20)

- 参考文献数

- 34

本稿では,アタッチメント理論に基づく親子関係支援の基礎と臨床の橋渡しについて,欧米の先行研究を概観したうえで,日本での今後の課題を考察した。親の内的作業モデル,敏感性,内省機能といった特徴が子どものアタッチメントの質に影響するという基礎研究知見に基づいて,それらを改善することを目的とした介入プログラムが開発された。介入効果が実証されているものとして,敏感性のみに焦点づけた短期間の介入(VIPP),内省機能に焦点づけた長期間で密度の高い介入(MTB),敏感性と内的作業モデルに焦点づけた比較的短期間の介入(COS)について概観した。介入とその効果についての報告が蓄積されたことから,有効な介入の特徴(焦点,頻度,期間)や,介入の要素(安心の基地,心理教育,ビデオ振り返り)についての議論が起こり,また,臨床群の評価に適切な測定方法開発の必要性が高まった。日本での今後の課題として,欧米の知見を日本に応用する際に,アタッチメントの普遍性と文化についての検討が必要であること,支援の場に安心の基地を実現する臨床的工夫を行いながら,アタッチメントの変化に関わる要因について実践に基づく仮説を生成することが必要であると論じた。

3 0 0 0 OA ロベール・カステル著 『社会喪失の時代―プレカリテの社会学―』 明石書店,2015年

- 著者

- 北垣 徹

- 出版者

- 日仏社会学会

- 雑誌

- 日仏社会学会年報 (ISSN:13437313)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.155-162, 2016-11-30 (Released:2018-01-31)

- 著者

- 宮本 真 楠山 敏行 森 有子 中川 秀樹 田村 悦代 新美 成二 福田 宏之

- 出版者

- THE JAPAN LARYNGOLOGICAL ASSOCIATION

- 雑誌

- 喉頭 (ISSN:09156127)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.117-122, 2009-12-01 (Released:2014-12-26)

- 参考文献数

- 5

Vocal fold scarring due to injury, inflammation or surgery results in stiffness of the layer structure of the vocal fold. In addition, the mucosal waves are singnificantly affected, thereby resulting in severe dysphonia. Many therapeutic strategies have been attempted for the treatment of vocal fold scarring including voice therapy, steroid injection, injection laryngoplasty, tissue engineering and regenerative medicine. Our surgical method involves the removal of the vocal fold scarring under laryngomicrosurgery. From 2001 to 2007, we performed our phonosurgery technique on 18 patients with vocal fold scarring. The 15 patients whom were observed over two months (6 men and 9 women) ranged in age from 19 to 67 years (average age, 42.9 years). Our observations involved evaluation of subjective symptoms, as well as stroboscopic and phonometer examinations. The operation is performed under the general anesthesia. The approach is to resect the vocal fold nodule-like scarring and to resect vocal fold scarring under the mucosal epithelium. Twelve of the 18 patients had satisfactory post-surgery traveling waves and phonation. Definitive strategies in the treatment of vocal fold scarring have yet to be established. Our surgical method to treat scar formation is to remove the scar tissue under the mucosa. The key point is that we strive to attain the most excellent wound healing in order to achieve the closest reproduction of a normal vocal fold structure.

3 0 0 0 OA イヌの自主性に配慮した動物介在活動とその評価

- 著者

- 岩田 惠理 澤田 明子

- 出版者

- 動物の行動と管理学会

- 雑誌

- 動物の行動と管理学会誌 (ISSN:24350397)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.154-164, 2019-12-25 (Released:2020-01-28)

- 参考文献数

- 32

動物福祉の観点からも、動物介在活動(AAA)は参加者のみならず参加動物にとっても楽しく、また負担にならないものであるべきである。AAAの参加者への利益と動物福祉との両立を目的として、大学の心理・教育的支援の中核である学生相談室が運営する「学生サロン」へ訪れる学生を主な対象とし、イヌを用いたAAAを実施した。本研究のAAAでは、参加学生を床に着座させ動きを制限した一方、イヌには室内で自由行動をとらせ、参加学生とふれあうかどうかの選択権をイヌに与えた。イヌが参加学生とふれあった時間の割合は、個体により大きくばらついた(18.18~68.32%)。一方、参加学生にはAAA参加中、向社会的な行動上の変化があったことが参与観察により明らかになった。AAA実施前後の唾液中コルチゾル値は参加犬、参加学生ともに有意に低下した(P<0.05)。AAA実施前後の唾液中オキシトシン濃度は参加犬、参加学生共に有意差は認められなかった。以上の結果から、ふれあうかどうかの選択権をイヌに与えても効果的なAAAを実施することが可能であり、イヌへのストレス負荷も軽減されることが明らかとなった。

3 0 0 0 OA 地名の話(上)

- 著者

- 柳田 國男

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.5, pp.422-440, 1932-05-01 (Released:2008-12-24)

- 著者

- 小野寺 夏生

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.5, pp.273-277, 2020-05-01 (Released:2020-05-01)

電子ジャーナルサイトJ-STAGEのアクセス統計データを用いて,このサイトから公開されている『情報の科学と技術』に掲載された記事の本文ダウンロードデータを分析した。延べダウンロード数は漸次上昇しており,最近は月3万件程度で推移している。特集記事や連載記事など,非会員に6か月のエンバーゴ期間を設定している記事の多くは,発行当月多くのダウンロードがあった後大きく減少し,6か月経過後に急上昇に転ずる。この推移の分析から,会員と非会員の閲読傾向について考察した。

3 0 0 0 OA ネコノメソウ属ホクリクネコノメ群(ユキノシタ科)の一新種と群内の分類学的再検討

- 著者

- 若林 三千男 大場 秀章

- 出版者

- Japanese Society for Plant Systematics

- 雑誌

- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.1-27, 1995-07-28 (Released:2017-09-25)

- 参考文献数

- 16

ホクリクネコノメの仲間(ホクリクネコノメ群)のホクリクネコノメとボタンネコノメソウは深山の渓流沿いなどの湿った場所に生え, 春先に花を咲かせる多年性草本で, 主として本州の日本海側寄りに分布している。ボタンネコノメソウはホクリクネコノメの分布域よりやや南側に生育し, 大井次三郎博士によって1933年, 種として記載されたが, 現在ホクリクネコノメの変種として扱われている。両者は主に, 花柱と雄しべが萼片より超出するか, またはそれより短いかで識別されるが, それらの変異についてはまだ詳しい解析はなされておらず, 変種関係とする理由も明らかにされていない。また両者の分布についても, 原(1957)および原と金井(1959)によって当時点での概略が示されているが, その後の詳しい研究はなされていない。最近, 岐阜県高山市在住の長瀬秀雄氏は, 飛騨地方一帯に変わったボタンネコノメソウがあることを発見された。私達はその実態を把握するため, 氏の案内で現地調査をする機会を得た。その結果, 花柱や雄しべが萼片より超出しない点はボタンネコノメソウに似ているが, 花はそれよりかなり大きく, 葯は赤色で萼が黄色を帝びるなとボタンネコノメソウとはかなり異なる特徴を示すことが確認された。さらにこの植物の分類学的位置づけを明確にするため, ホクリクネコノメ群全般にわたり, 花, 〓果, 種子表面の形態, 及び核型の変異を解析するとともに, 詳細な分布調査を行った。その結果, 上記の植物は, ホクリクネコノメとボタンネコノメソウと同様に2倍体(2n=22)で倍数性の変化はみられなかったが, 核型では一対の次端部動原体型染色体に付随体がある点でそれらと異なっていた(Fig.7)。また形態的には雌しべの形状や長さ, 雄しべの長さや葯と花糸の長さの比率など(Figs.1-3)でホクリクネコノメやボタンネコノメソウと明確なギャップがあり, 新分類群と認められた。特に〓果の形態では, 宿存する花糸は萼片と同長かわずかに短い点(Fig.4)で乾燥標本でも容易に識別できる。私達はこれにヒダボタンという和名をつけた。ヒダボタンのこれらの特徴はこれまで見過ごされてきたもので, ボタンネコノメソウと混同されていたと考えられる。また, ホクリクネコノメとボタンネコノメソウの間には上記の特徴では著しい差異があり, それぞれを変種関係とする形態学的証拠は見当たらなかった。さらに両者は異所的な分布圏をもち, まれにそれらが接する所では同所的に生育していることが分かった。これは生殖的隔離の存在を示唆するもので, 形態的ギャップと考え合わせると両者は既に種レベルまで十分分化したものと考えられる。ボタンネコノメソウは種として扱うべきだろう。これに伴い, ヒダボタンも種として扱うのが自然である。ヒダボタンも, ボタンネコノメソウとまれに混在して生育している所があり, まれに雑種と思われるものがあってもその花粉稔性は低い。ホクリクネコノメと同所的に生育している所でもそれぞれの種の特徴ははっきり維持されている。生殖的隔離が存在していると考えられる。最初に発見した長瀬氏の名にちなみ, ヒダボタンを新種Chrysosplenium nagaseiと命名・記載した。ヒダボタンは地域によって変異がみられるが, 種としては岐阜県中部を中心にした地域及び伊吹・鈴鹿山地に沿って南は三重県の野登山まで生育しており, 中国地方の山地にも散在的に分布する(Fig.8b)。岐阜県の西北部や滋賀県東北部(伊吹山地の西麓)には, 葯が黄色で萼も黄色または黄緑色で, 外観はボタンネコノメソウの品種キンシベボタンネコノメソウに似ているが, はっきりとしたヒダボタンの仲間が分布する。ヒダボタンより花がやや小さく, 分布的にもまとまっているのでこれを新変種ヒメヒダボタンvar.luteoflorumとした。また, 岐阜県西部の伊吹山地東麓, 養老山地, および霊山から野登山までの鈴鹿山地に分布しているものは, 外観は典型的なボタンネコノメソウとよく似るが, これもはっきりとしたヒダボタンの仲間である。ヒダボタンとは萼が赤褐色で花はそれよりずっと小さい点で異なっており, 新変種アカヒダボタンvar.porphyranthesと命名・記載した。中国地方に散在的に分布しているヒダボタンは, 現時点では標本によってのみ検討されたものなので, その実態については今後の調査を待ちたい。ヒダボタンの花や〓果は, ボタンネコノメソウとホクリクネコノメのものとの中間的な形態である。また, ヒダボタンは, ボタンネコノメソウとホクリクネコノメの分布域の間に位置するような分布をしている。これは, ヒダボタンがボタンネコノメソウとホクリクネコノメの間の雑種起源であるという可能性を示唆するものであるが, このことについてはさらに詳細な遺伝的解析が必要である。今回の研究でボタンネコノメソウとホクリクネコノメについても従来より詳細な分布状況を把握することができた。ボタンネコノメ

3 0 0 0 OA 松本清張「日蓮のこと」を読む

- 著者

- 尾﨑 綱賀

- 出版者

- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室

- 雑誌

- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.56, pp.1-6, 2019 (Released:2020-01-02)

3 0 0 0 OA 咬合改善による前頭葉機能の回復

- 著者

- 富田 美穂子 江崎 友紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.199-204, 2003-12-31 (Released:2014-02-26)

- 参考文献数

- 17

口腔機能と全身との関係が明らかとなり, 咀嚼行為が健康維持に対して重要な役割を持つことが証明されてきた。咀嚼行為は脳内血流量を増やし脳神経に活性化を与えることから, 適切な咀嚼を可能にする口腔機能を維持する事が痴呆予防に最良で簡易な方法ではないかと推定される。それを証明するために痴呆の初期に惹起される前頭葉の機能減退と口腔状態の関係を調べた。私たちは多数歯欠損や不適合義歯のため正常な咀嚼機能を有していないと診断された患者29名を対象に, 補綴処置前 (1回目) と補綴処置後 (2回目: 咀嚼時に不快感がなくなった時期) に, 前頭葉機能の測定に広く利用されているかなひろいテストを施行した。被験者全員のテストの得点は, 1回目の平均値±SDが24.2±11.8, 2回目は28.1±13.2であり, 23名の患者において補綴処置後のテストで高得点を示した。さらに, 2回の得点の差を年代別に比較すると40歳代以下, 50歳代, 60歳代, 70歳代, 80歳代以上において, それぞれ10.5, 8.0, 2.5, 3.7, 1.8点となり若い患者の方が得点の相違が著しいことが明らかとなった。これらの結果から補綴処置による咬合の改善が物事に対する意欲, 集中力を高めたといえ, すなわち咀嚼機能を回復させると前頭葉機能が向上することがわかった。さらに, 年齢別の得点の相違から若年期の欠損歯の放置は高齢者に比べ脳機能に対しての影響力が強いことが示唆された。

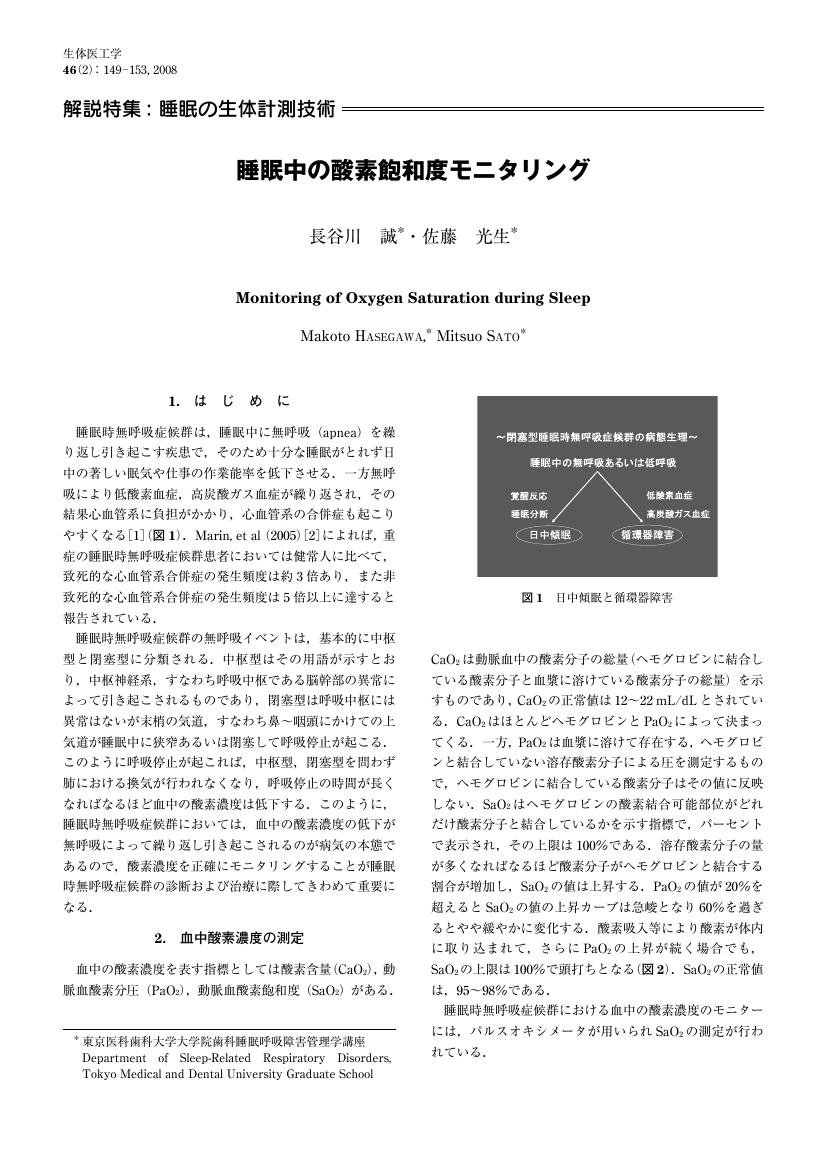

3 0 0 0 OA 睡眠中の酸素飽和度モニタリング

- 著者

- 長谷川 誠 佐藤 光生

- 出版者

- 公益社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 生体医工学 (ISSN:1347443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.149-153, 2008-04-10 (Released:2008-10-06)

- 参考文献数

- 8

- 著者

- Shuhei Matsugishi Hiroaki Miura Tomoe Nasuno Masaki Satoh

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.16A-003, (Released:2020-05-21)

- 被引用文献数

- 6

We show that a modification to the latent heat flux (LHF) formulation in Non-hydrostatic Icosahedral Atmospheric Model (NICAM) impacts the representation of a Madden–Julian oscillation (MJO) event during the Pre-Years of the Maritime Continent (Pre-YMC) field campaign in 2015. First, we compare the LHFs computed by the standard NICAM setting with those estimated from the ship observation during Pre-YMC. In this comparison, the NICAM LHF is smaller than observation in the low wind speed region and larger in the high wind speed region. Consequently, the MJO signal weakens when it passes over the Maritime Continent (MC). Next, sensitivity experiments are conducted with a modification to the threshold minimum wind speed in the bulk formula, to enhance the LHFs in the low wind speed region. With this modification, propagation of the MJO is better simulated over the MC, although a bias still remains without corrections in the high wind speed regions. This result indicates that increasing the LHF in the low wind speed region likely contributes to a more effective accumulation of moisture over the eastern MC region and consequently allows the MJO to pass over the MC in the model.

3 0 0 0 OA 臓器炎症による皮膚バリア機能の低下と制御

- 著者

- 大井 一弥

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.139, no.12, pp.1553-1556, 2019-12-01 (Released:2019-12-01)

- 参考文献数

- 10

The skin is the largest human organ, comprising the epidermis that is composed of epithelial tissue, the dermis composed of connective tissue, and the innermost subcutaneous tissue. Generally, skin conditions are due to aging and the influence of the external environment, but empirically patients with gastrointestinal diseases are more prone to pruritus and inflammation caused by dry skin. A decrease in the skin barrier function, involving immunocompetent mast cells and oxidative stress, was noted in indomethacin-induced small intestine inflammation, dextran sodium sulfate (DSS)-induced ulcerative colitis, and azoxymethane+DSS-induced colorectal cancer. A possible correlation was found to exist between inflammatory gastrointestinal diseases and the skin, and this correlation was investigated using a rheumatoid arthritis model as representative of inflammatory diseases. Similar to previously reported results, deterioration of the skin barrier function was observed, and new information was obtained by analyzing changes in inflammatory markers in the blood and skin tissues. Understanding the underlying mechanism of decreased skin barrier function will help in establishing effective prophylaxis and treatment methods and clarify the importance of crosstalk between organs. It will also help accelerate drug development.