3 0 0 0 OA 列車内の手すり・吊り手の径に関する検討

- 著者

- 斎藤 綾乃 鈴木 浩明 藤浪 浩平 村越 暁子 松岡 茂樹 平井 俊江 斉藤 和彦 西垣 昌司

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.231-240, 2008-08-15 (Released:2010-03-15)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2 3

列車の振動環境下における適切な縦手すりと吊り手の径を検討した. 79名の被験者を, 59歳以下 (非高齢群) と60歳以上 (高齢群) に分けた. 縦手すりの径5水準, 滑り止め加工3種類, 吊り手の径6水準を評価した. 縦手すりの使いやすい径はステンレス (SUS) では28~38mm程度であり, 滑り止め加工の場合は40mmも使いやすいと評価された. 使いやすい径は, 年齢による大きな違いはみられず, 手のサイズ (握り内径) による違いがみられた. 吊り手の使いやすい径は18~29mm程度で25mmが最良であり, 縦手すりより細かった.

3 0 0 0 OA セルフメディケーションから医薬分業を考える

- 著者

- 西沢 元仁

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬剤学会

- 雑誌

- 薬剤学 (ISSN:03727629)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.336-338, 2013 (Released:2019-02-10)

- 参考文献数

- 2

3 0 0 0 OA 我が国の製薬企業が提供している糖尿病治療薬の臨床薬物動態情報

- 著者

- 緒方 宏泰

- 出版者

- 日本アプライド・セラピューティクス(実践薬物治療)学会

- 雑誌

- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.1-12, 2019 (Released:2019-02-09)

- 参考文献数

- 32

【目的】我が国の製薬企業が提供している全身適用の28 の糖尿病治療薬の臨床薬物動態情報を調査し、有効で安全な薬物治療を進めるための本来の目的にそった情報となっているかを検討した。 【方法】製薬企業編集の医薬品インタビューフォーム、および、製造販売承認時の審査報告書及び申請資料概要から情報を収集した。 【結果】F(バイオアベイラビリティ)値は13 薬物で、Ae(未変化体尿中排泄率)値は 7 薬物で、Vd(分布容積)値は13 薬物で、CLtot(全身クリアランス)値は12 薬物で、fuP(血漿中非結合形分率)値は24 薬物で収集できた。F、Ae、Vd、CLtot、fuP の5 パラメータ値の全てが得られたのは7 薬物に限られていた。binding insensitive(IS;fuP > 0.2)の特性を有している薬物は9 薬物であった。binding sensitive(S; fuP< 0.2)の特性を有している薬物は15 薬物あった。21 薬物で腎機能障害患者、肝機能障害患者を対象とした臨床薬物動態試験が行われ、血中総薬物濃度が測定されていた。S の特性を有する医薬品は血中総薬物濃度の変化率のみで用法・用量の調節の必要性を考察することは危険な医薬品であり、臓器障害時の非結合形分率の正常時に対する変化率の情報は必須の重要なものであるが、肝機能障害時に、イプラグリフロジン、ダバグリフロジンのみにおいて測定されていたに過ぎなかった。 【結論】患者の状態に対応して用法・用量の調整の判断を的確に行うための情報としては不十分な状況にあることが明らかとなった。

3 0 0 0 OA ケア場面における参与地位の配分― 話し手になることと受け手になること ―

- 著者

- 秋谷 直矩 川島 理恵 山崎 敬一

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.78-90, 2009 (Released:2010-06-11)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 4

This paper considers how people gain particular participant's orientation in multiparty settings, and explicates its structural features. For that purpose, we did videotape and examine naturally occurring interactions between elderly visitors and care workers within nursing care home for elderly. We analyze how interaction is initiated between elderly visitors and care workers, and how interaction is coordinated between them. In relation to this, Schegloff (2002=2003) and Heath (1984) discussed actions as a pre-initiating activity. Heath (1984) made a definition of it: ‘...whereas a display of availability serves as a pre-initiating activity providing an environment for the occurrence of a range of actions...’(Heath, 1984: 250). In particular, we focus on cases in which a care worker is not displaying availability to an elderly visitor who want to talk to this care worker. In such a situation, an elderly visitor does extra work in order to gain the care worker's availability. Then, When do an elderly visitor gain the care worker's availability? As a result, a care worker's utterance and behavior that suggests possibility of disengagement from participant framework by then are very useful resource for an elderly visitor who want to gain the care worker's availability.

3 0 0 0 OA 大学における寄り添い型学生支援体制の構築

- 著者

- 川﨑 孝明 中嶋 弘二 川嶋 健太郎 川口 惠子

- 出版者

- 学校法人 尚絅学園 尚絅大学研究紀要編集部会

- 雑誌

- 尚絅大学研究紀要 A.人文・社会科学編 (ISSN:21875235)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.75-89, 2014-03-31 (Released:2019-02-06)

近年,大学の全入時代に突入し,さまざまな生活課題を抱えた学生に対する支援が急務になっている。そのなかで,本学科では退学防止対策班を組織し,ケースによっては保護者や高校あるいは医療機関との連携を模索しながら寄り添い型支援に取り組んでいる。今後さらにこの支援を進めていくためにも,教員間の共通認識の確立や学生情報に関する連携体制の整備が必要である。

3 0 0 0 OA ツケオグモ属 Phrynarachne は化学物質によって餌昆虫を誘引するか?

- 著者

- 千田 高史 深見 理 宮下 直

- 出版者

- 日本蜘蛛学会

- 雑誌

- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.71-74, 1999 (Released:2007-03-29)

- 参考文献数

- 11

3 0 0 0 OA 希少糖の農業資材利用の可能性について

- 著者

- 前原 由喜夫 梅田 聡

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 日本教育心理学会総会発表論文集 第54回総会発表論文集 (ISSN:21895538)

- 巻号頁・発行日

- pp.441, 2012-11-05 (Released:2017-03-30)

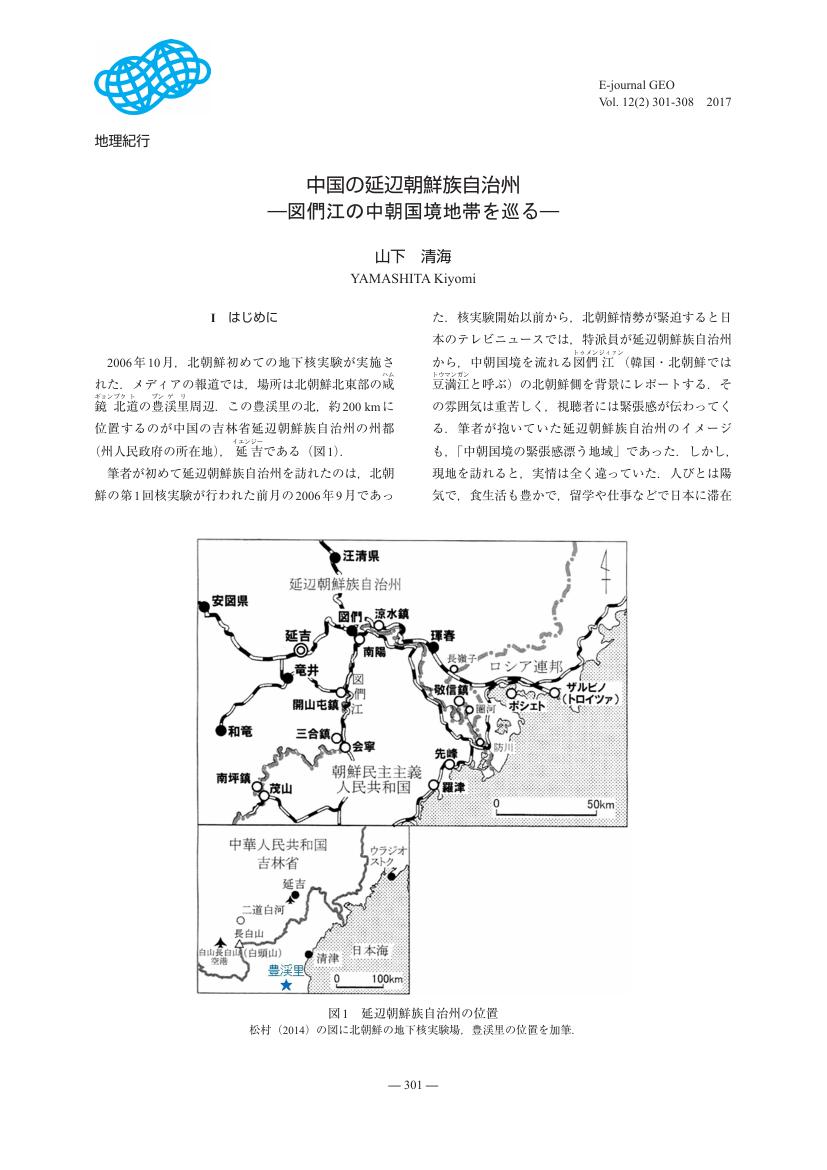

3 0 0 0 OA 中国の延辺朝鮮族自治州―図們江の中朝国境地帯を巡る―

- 著者

- 山下 清海

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.301-308, 2017 (Released:2017-12-28)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 2

3 0 0 0 OA 高等教育におけるアクティブラーニング実践研究の展望

- 著者

- 福山 佑樹 山田 政寛

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.201-210, 2019-01-20 (Released:2019-02-02)

- 参考文献数

- 42

高等教育を取り巻く状況が変化するに従って,アクティブラーニングという概念が注目されるようになった.アクティブラーニングとは非常に広範な活動を含む概念であり,それ故にその実践においては,目的が曖昧になることや,評価が難しくなるなどの課題がある.本稿では,日本教育工学会に採録された教育実践研究論文の中から,高等教育におけるアクティブラーニング実践研究を対象として,その特徴を「育成したい能力・知識」,「授業デザイン」,「評価」のそれぞれと三者のつながりという観点から検討する.そしてこれらの検討から浮かび上がる,今後の高等教育におけるアクティブラーニング実践研究に対する展望を述べる.

3 0 0 0 OA がん終末期における運動療法

- 著者

- 荒金 英樹

- 出版者

- 日本外科代謝栄養学会

- 雑誌

- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.317-323, 2018-12-15 (Released:2019-02-01)

- 参考文献数

- 35

がん患者の栄養障害の原因は栄養の摂取不足による飢餓と栄養の利用障害である悪液質があり,前者は適切なアセスメントと栄養補給により改善が期待されるが,後者の悪液質は通常の栄養療法での改善は困難で病状の進行とともに悪化し,いかなる栄養療法も対応困難な不応性悪液質に至る.この悪液質は炎症による複合的な代謝障害であり,骨格筋を優先的に障害することから運動療法の役割は大きく,悪液質またはその前の段階である前悪液質の時期では,がんやがん治療による身体諸症状に対する改善効果が期待されている.こうした介入も運動療法,栄養療法の単独での効果は難しく,リハビリテーション栄養の概念に基づく多職種による複合的な介入が求められる.しかし,病状の進行により不応性悪液質に至った患者でのこれらの介入は患者の症状を悪化させる可能性があり,漫然と継続するのではなく,その目的を明確にし患者・家族の負担と利益のバランスを念頭に置き,適切なケアを選択することを心がけるべきである.

3 0 0 0 OA 北九州市内の高校3校における性意識・性行動調査

- 著者

- 劔 陽子 山本 美江子 松田 晋哉

- 出版者

- 日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.664-672, 2002-01-15 (Released:2009-02-17)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2 2

Objectives: The purpose of this study was to clarify the actual sexual behavior and attitudes of high school students in Kitakyushu city, Fukuoka and then to develop effective sex education methods for high school students in this region.Methods: This study investigated the sexual behavior and attitudes of 1, 297 high school students in Kitakyushu by self-administered questionnaire. The differences in their answers by sex, prevalence of sexual intercourse and change in sexual behavior and attitude before and after the sex education lecture were examined.Result: 39.3% of the students had had sexual intercourse and 74.1% answered that they might have sex, if it were with a partner whom they loved. However, they did not have enough knowledge about contraception and sexually transmitted diseases. This result shows that they did not recognize the risks accompanying sexual intercourse.There are significant differences between male and female students in their sexual attitudes. Male students tend to permit premarital sexual intercourse, unfaithfulness, prostitution, hiring a prostitute and abortion. Male students tend to give more approval to the following opinions: both men and women should agree to sexual contact if the partner wants it; men should take the initiative in sexual contact; women should not talk about sex. Many female students answered that women should make their own decisions to have or not to have sex, however a considerable number of female students answered that for their first intercourse, they just agreed with their partner even though they really did not want to do so.After the sex education lecture, the students have more knowledge about contraception and STDs. However, there is no significant difference in their sexual attitudes before and after the lecture.Conclusion: In order to facilitate more desirable and safer sexual behavior among the younger generation, it is not enough to simply give them knowledge about contraception or STDs, etc. To organize more comprehensive sex education, it is also important to pay enough attention to gender problems and other social factors such as family background or regional background, etc.

3 0 0 0 OA 近隣小中学校への出張授業による原子力理解活動

- 著者

- 今井 綾 山口 美佳 坂本 純子 田中 弓子 水谷 朋子 中田 理沙 小守 裕子 郡司 郁子 米澤 理加 菖蒲 順子 菊池 夏子 大川 あおい 一島 あゆみ 梶 幹雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会 年会・大会予稿集 2004年秋の大会

- 巻号頁・発行日

- pp.28, 2004 (Released:2004-11-19)

東海事業所広報チーム「スイートポテト」は、原子力を身近にわかりやすくするために女性の視点や感性を活かし、広報活動に反映することを目的に平成8年女性職員により結成された。主な活動の1つとして若年層にエネルギーや原子力、放射線などに対して正しい知識や関心を持ってもらい原子力への理解促進を図ることを目的として、近隣小中学校への出張授業を実施した。

3 0 0 0 OA 学習者の社会経済的背景による大規模公開オンライン講座(MOOC)受講動機の違い

- 著者

- 後藤 崇志 田口 真奈

- 出版者

- 人間環境学研究会

- 雑誌

- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.17-23, 2018 (Released:2018-07-02)

近年、インターネット上で学びを進めることが可能な大規模公開オンライン講義(MOOC)と呼ばれる形態の講義が広まっている。本研究では受講者の社会経済的背景と内発的動機づけ・外発的動機づけの高さとの関連を検討した。研究1では1つのコースの受講者1,633名から得られた質問紙データを分析し、国民1人あたりの国内総生産(GDP)が低い国からの受講者は外発的動機づけが高い傾向にあることが示された。研究2では、研究1で扱ったコースを含めた7つのコースのデータについてメタ分析的手法を用いて検討を行った。その結果、国民1人あたりの国内総生産(GDP)が低い国からの受講者は内発的動機づけが低く、外発的動機づけが高い傾向にあることが示された。また、ジニ係数が高く、経済格差の大きい国からの受講者は外発的動機づけが高い傾向にあることも示された。以上より、社会経済的にあまり富んでいない国からの受講者は、MOOCを通じてキャリアを向上させようとするような外発的動機づけが高い傾向にあることが示された。これらの結果を踏まえ、MOOCに期待される役割のひとつである、教育機会の格差是正の実現可能性について論じる。

- 著者

- Nobutoshi OTA Yaxiaer YALIKUN Nobuyuki TANAKA Yigang SHEN Yusufu AISHAN Yuki NAGAHAMA Minoru OIKAWA Yo TANAKA

- 出版者

- The Japan Society for Analytical Chemistry

- 雑誌

- Analytical Sciences (ISSN:09106340)

- 巻号頁・発行日

- pp.18P568, (Released:2019-01-25)

- 被引用文献数

- 8

3 0 0 0 OA 【シンポジウム報告】/北米におけるフードポリシー・カウンシルと都市食料政策

- 著者

- 立川 雅司

- 出版者

- 日本フードシステム学会

- 雑誌

- フードシステム研究 (ISSN:13410296)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.129-137, 2018 (Released:2019-01-31)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

In North America, we can find various attempts to change local food systems by considering the viewpoints of multiple stakeholders. In particular, the concepts of food policy (Tim Lang) and citizen's engagement are key. In this paper, I will describe how these ideas have been discussed in North America by referring to various practical attempts to solve issues of local food systems, such as food policy councils, urban food policy, food charters, and so on. After describing the details of these activities and implications to food access issues, I argue that we need to consider the multi-functionality of food in urban society, and that this idea encourages us to develop a more coordinated relationship between food systems and urban planning in local contexts. Understanding the multi-functionality of food leads us to reconsider the nature of food from the viewpoint of “food as commons” rather than food as commodity.

- 著者

- Akihisa SUWA Tetsuya SHIMODA

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.8, pp.1271-1276, 2018 (Released:2018-08-22)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 15

Hemophagocytic syndrome (HPS) is a clinicopathological entity characterized by histiocytic proliferation, with marked hemophagocytosis in the reticuloendothelial organs. HPS caused by lymphoma is termed lymphoma-associated hemophagocytic syndrome (LAHS), and there are few reports on canine and feline LAHS. The objective of this study was to examine the clinical, diagnostic, and clinicopathologic features of LAHS in six dogs. The diagnostic criteria of LAHS consisted of lymphoma, bicytopenia or pancytopenia in the blood, and increased hemophagocytosis in the reticuloendothelial organs. In one dog, an ocular form of lymphoma was recognized. A splenic form was recognized in two dogs, and a hepatosplenic form was recognized in three dogs. Immunophenotyping revealed T-cell origin in five dogs and B-cell origin in one dog by polymerase chain reaction for antigen receptor rearrangement analysis. Nonspecific esterase stain was performed to differentiate between neoplastic lymphocytes and hemophagocytes. All five dogs with T-cell lymphoma were diagnosed with large granular lymphocyte (LGL) lymphoma. In three cases, palliative therapy with glucocorticoids was conducted, while the other three cases received chemotherapy as well. The survival times for the three dogs with glucocorticoids only were 6, 6, and 10 days and were 30, 54, and 68 days for the three treated with anticancer therapy. The median survival time for the dogs was 20 days. This report indicates that canine LAHS is likely to be caused by LGL lymphoma, and it has an aggressive behavior and poor general prognosis, as seen in humans.

3 0 0 0 OA パワーエレクトロニクス研究隨想

- 著者

- 宮入 庄太

- 出版者

- パワーエレクトロニクス学会

- 雑誌

- パワー・エレクトロニクス研究会講演論文集 (ISSN:03877043)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.Special, pp.8-9, 1985-04-11 (Released:2010-07-01)

3 0 0 0 OA 六角井戸の研究

- 著者

- 河野 忠

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.169, 2004 (Released:2004-11-01)

1.はじめに井戸枠はその材質(木材,石)に基づく技術的制約から四角形,もしくは丸形にするのが一般的である.しかし日本各地には六角形,八角形の井戸が40ヶ所程存在する.なぜ六角にするのかという疑問から,まず数字の意味に注目してみた.日本では八は縁起の良い意味で使われるが,六は神聖な数として知られている一方で,墓や地獄などといった事象に通じる数として認識されている.数の意味で六角井戸をとらえた場合,そこには「六」本来の意味とは別の,特別な意味があるに違いないと考えた.そこで,本研究は日本各地の六角井戸の分布や現地調査から,六角井戸が造られた人文,自然地理学的背景を明らかにすることを目的とする.2.六角井戸の分布と故事来歴六角井戸は秋田から沖縄まで,全国各地に見られるが,その分布は京都・奈良,淡路島周辺,長崎・沖縄に集中する傾向が見られた.またその半分近くが海岸付近に存在し,弘法伝説のある井戸が6ヶ所あった.中部地方以北の六角井戸は,元々あった丸い井戸側にあとから六角形の枠をつけたものが多く,正確には六角井戸とは言い難いものであった.京都・奈良は歴史上の人物や史実に基づく井戸が多く,史蹟となっている場合が多かった.淡路島周辺の井戸は記紀や風土記などに登場する古井戸が多く,海岸付近に存在する.長崎の井戸はやはり海岸付近にあるが,中国人が築造して南蛮貿易船などへ水を供給した史実がみられる.3.多角形にする特別な理由沖縄はもともと丸形の井戸側であるが,そこに井戸枠を造る材料として石灰岩のブロックを使用した.このブロックを組み合わせて井戸枠を作るには,小型の井戸は六角形,大型は八角形にすると効率がよい.石の文化圏に属する沖縄ならではの井戸といえよう.一方で神奈川県鎌倉市小坪海岸にある六角井戸は,六角の二辺を逗子側,四辺を鎌倉側が使用する水利権を表すために築造された.これは,六角井戸が朝夕に井戸の利用が集中する際の合理的な対策として築造された典型的な理由であろうと考えることができる.

- 著者

- Kai-Yu Ho Brooke Laskowski Danielle Garcia Christensen J. Hardy Emilio Puentedura

- 出版者

- The Society of Physical Therapy Science

- 雑誌

- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.116-121, 2019 (Released:2019-01-29)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3

[Purpose] To establish a standardized sonographic approach to quantify anterior translation of the mandibular condyle during mouth opening by examining the reliability of image acquisition and processing, and to understand how anterior condylar translation contributes to mouth opening. [Participants and Methods] Twenty-eight participants without temporomandibular disorder (TMD) participated. During day 1 of data collection, all participants performed maximal mouth opening while an examiner recorded anterior condylar translation using sonography. The mouth opening range of motion was also obtained. On day 2 of data collection, the same procedure was performed on 6 participants that participated in day 1 of data collection. To establish reliability of image processing, 3 examiners measured condylar translations on 2 separate days. To determine reliability of image acquisition, images obtained from 2 days of data collection were analyzed. [Results] Excellent intra-class correlation coefficients (ICCs) and small standard errors of measurement (SEMs) for image acquisition and processing were shown. A significant, linear model was found to describe the relationship between condylar anterior translations and mouth opening. [Conclusion] Anterior condylar translation during mouth opening can be reliably measured using sonography. The linear relation between condylar motion and mouth opening can be used to guide clinical practices.